صورة العربي في الأدب الصهيوني

خاص: مجلة فكر الثقافية

نشأ الأدب العبري الحديث في أوروبا الشرقية، وذلك في الفترة ما بين 1750 - 1800، أي في الفترة نفسها التي شهدت حركة التنوير الأوروبية. وحذت الحركة الثقافية اليهودية حذو حركة التنوير الأوروبية وبدأت تنادي بالتخلص من قيود الدين على الفكر اليهودي وتحريره، فظهرت حركة "الهسكالاه"، أو التنوير اليهودي، التي نادت بفصل الدين عن المجتمع اليهودي.

ولكن، بعدما انتهى المدّ التنويري الأوروبي، الذي دعا إلى «عالمية» الإنسان، وباتت كل الشعوب الأوروبية، بدءًا من العام 1880، تبحث لنفسها عن هوية خاصة بها تفصلها عن بقية الهويات، نشأ ما يسمى بـ«القوميات الأوروبية». وتعاظم دور الحركات السياسية والثقافية المنادية بالواقع القومي. وتلا ذلك مباشرة بحث اليهود عن قومية خاصة تفصلهم عن الآخرين. فنشأ ما يسمى المدّ «القومي اليهودي»، متمثلاً في «الحركة الصهيونية».

حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت الصهيونية تُعد نشاطًا فكريًا وثقافيًا وأدبيًا رومانسيًا. ولكن مع تقدم النشاط السياسي وتعاظم الدور الصهيوني وتنظيم المؤتمرات الصهيونية وبدء الهجرات الجماعية اليهودية إلى فلسطين والانتقال إلى النشاط العملي في فلسطين في تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأ النشاط الصهيوني يخرج من إطار النشاط الفكري الأدبي وأصبح نظامًا اجتماعيًا مستقلاً، يعتمد أساسًا على العمل السياسي.

وفي بداية الخمسينيات بدأ الأدب الصهيوني باعتلاء موجة العالم حين تبنت إنجلترا اليهود المتصهينين ليكونوا في مناصب عُليا تُسيطر على الإعلام في ذاك الوقت. في هذا الوقت بدأ الأدب الصهيوني بالتبلور بمسح صورة اليهودي الشيلوكي – نسبةً لشخصية شيلوك في تاجر البندقية - وهذا التغير جاء نتيجة لهجرة اليهود لغربي أوروبا والولايات المتحدة وبعث اللغة العبرية من جديد حين حقق هؤلاء اليهود في إنجلترا الامتيازات والصلاحيات. حين أثبت اليهود وجودهم في أوروبا وأمريكا وإنجلترا بدأوا في تبني نظرية نابليون في المساواة بين الشعوب ودحض العنصرية ومن خلال هذه النظرية رفضوا أن يُصور اليهودي كما السابق على أنه شخصية التاجر المرابي المنافق، والتي بالمناسبة وبحسب أقوال الدكتور المسيري هي الشخصية الحقيقة التي كانوا عليها اليهود هناك والتي جعلت ضرورة نشأة الحركة الصهيونية لأجل التخلص من عبء اليهود وشخصيتهم المهزوزة في أوروبا. من هذا المنطلق أصبحت شخصية اليهودي من خلال الأدب الصهيوني شخصية التائه الباحث عن أرضه الموعودة والذي من حقه مناقشة الإله نفسه ليبين له أن التيه كان عِقابًا. هذه الصورة الجديدة للشخصية اليهودية هي نواة الصهيونية التي ترى أن الإله هو مادة حلولية، أي أنها حُلت لتكون قدسية الإله هي قدسية للشعب اليهودي، ومؤخرًا و ترويجًا لشخصية اليهودي المُحارب صارت قدسية الإله في قدسية الجيش الإسرائيلي.

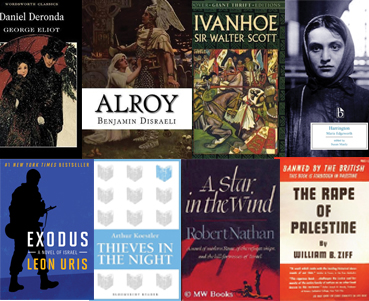

أول الروايات التي صورت اليهودي على أنه شخصية طيبة ومظلومة هي رواية ماريا أدجورث بعنوان «هارنجتون» وقد لاقت مُعارضة شديدة لأنها كانت تبين الشخصية على خلاف الواقع في عام 1817. بعدها بعامين صدرت رواية «آيفنهو» لوالتر سكوت وكانت أيضًا تصور اليهودي على أنه شخصية طيبة. بعد ذلك ركد تيار الأدب الصهيوني حتى جاء بالضربة القوية بعد 16 عام من خلال الكاتب بنيامين دزرائيلي وهذا قبل أن يصبح رئيسًا لوزراء بريطانيا وهو يهودي إنجليزي حيث قام بنشر روايته «دايفيد آلروي» التي تعتمد على نشر وتسويق فكرة أن اليهودي أكثر تميزًا من ناحية عرقية من غيره وهذا التمييز العرقي يجعله غير قادر على الاندماج في المجتمع، وبذلك ومن هذا المنفذ قام بنيامين في الرواية بطرح حل للمشكلة وهي إيجاد وطن قومي لليهود. هذا كان في عام 1833.

الأدب الصهيوني بعد 1948:

في عام 1848 قامت جورج أليون بنقد هذه القاعدة التي بناها بنيامين مستغلاً النظرية العنصرية تجاه اليهودي وأبدت قرفها في الصحف الإنجليزية من فكرة نقاوة العرق التي سوقها بنيامين في اليهود. غير أن موقف جورج أليوت لم يكن إلا لأجل إصلاح ما أفسده بنيامين من فضيحة باسم العرق ونقاوته، فنشرت هي بدورها الرواية القنبلة «دانييل ديروندا» التي أسست فيها شخصية اليهودي الصهيوني في الأدب. كان بطل الرواية مردخاي يحمل الفكر المضاد للشخصية التي طرحها بنيامين، فظهر بالشخصية المضطهدة والذي يُعامل بعنصرية أينما ذهب ومن خلالها أسست القاعدة الأساسية لبعث إسرائيل من جديد. الرواية ربطت الشخصية اليهودية الدينية والعرقية والبطولية سويًا وحاجتها لوجود مركز يهودي ووطن يحكم العالم البشري، فيقول مردخاي في الرواية: «صحيح.. صحيح ما قاله يهودا بن هاليفي من أن إسرائيل هي قلب الجنس البشري، إذا كنا نقصد بالقلب لبّ العاطفة التي تربط عرقًا معينًا وعائلاته بنوع من الحب المسؤول، واحترام للجسد البشري يرفع احتياجات حياتنا الحيوانية إلى الدين».

ما ميز هذه الرواية التي جعلت من كاتبتها أسطورة ليُطلق باسمها شارع في تل أبيب بعد الاحتلال عام 1948 هو أن شخصية مردخاي كانت شخصية مُحاضرة وكأنها كانت ترد على بعض الأطروحات بشأن اليهود على لسان مردخاي بأطروحات مضادة تدعم نظرية الوطن القومي لليهود، وهذا ما جعلها رائجة في أوساط المجتمع اليهودي. جورج أليوت كانت قريبة من التيارات اليهودية المتعصبة المتصهينة، لذلك وكأنما بروايتها هذه أسست لخدمة مصالح هذه التيارات في دعم النظرية الصهيونية. فقامت هذه التيارات بتبني هذا الكتاب وأعادوا طباعته ونشروه في أوروبا. وبعد أربع سنوات قامت المدرسة النظرية اليهودية في روسيا بإعادة تبني هذا الكتاب ليدعموا وجهة نظرهم السياسية في استعمار فلسطين وتُرجم للعبرية ليغدوا «إنجيلاً صهيونيًا».

ولا تستمد الشخصيات العربية في الأدب العبري من واقع قائم، وإنما تستمد من «تلافيف العقل الصهيوني، ومن أدنى المستويات الاجتماعية وأشدها بدائية وتخلفًا وبعدًا عن مقومات ومستلزمات نشوء مجتمع بشري مستقر». ولا تتجاوز تلك الأنماط مرحلة البداوة علمًا بأن نسبة البدو إلى مجموع سكان فلسطين من العرب لا تزيد عن 6.4% حسب سارة غراهام في كتابها (الفلسطينيون ومجتمعهم) وقد اختلفت شخصية العربي باختلاف الكاتب اليهودي الذي يتعرض لها، فقد اعتبر الكتاب اليهود القادمين من الخارج أن العربي مضطهِد (بكسر الهاء) يكمل دور الأغيار في الخارج، وقد تأثر هؤلاء الكتاب بالتجربة البلشفية والأوكرانية، وقد ظهر المضطهد العربي (بكسر الهاء) في أعمال أدباء الهجرة الثانية الذين أشاروا تلميحًا إلى أن إسرائيل لا تعدوا كونها غيتو جديدًا لليهود.

ومن الكتابات التي برز فيها هذا الاتجاه العنصري على نحو صارخ ما ورد في كتاب وليم زف ( Ziff ) بعنوان «اغتصاب فلسطين» الذي قام بنشره في سنة 1937 والذي صور فيه العرب بأنهم متوحشون وبدو رحّل ومسلمون متطرفون. كما وصف الإسلام المعاصر بأنه يغصّ بالخرافات ومظاهر الجهل وأنه بعيد عن المثل الأخلاقية. بينما صور اليهود في المقابل بأنهم متفوقون ومتميزون وأذكياء، وأنهم يعتبرون أفضل قوة مستعمرة على وجه البسيطة. ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يقول بأن «العرب يقعون في أدنى سلم التطور البشري لأنه ليس لديهم إحساس بالتمييز العرقي بسبب عقيدتهم الإسلامية التي لا يوجد فيها مثل هذا الإحساس فهي تسوي بين بني البشر بمختلف أعراقهم وانتماءاتهم طالما إنهم يدينون بالإسلام».

وانحصرت صورة العربي في الأدب الصهيوني غالبًا في ثلاث مقولاتٍ هي: العربي المتخلّف، والعربي الممثّل للأغيار، والعربي الغائب.

الشخصية العربية في الأدب الصهيوني أو الأدب العبري الحديث:

بعد الاحتلال الغاشم على فلسطين عام 1948، أصبح الأدب الصهيوني في مأزق وجوب تبرير وجود اليهود على أرض فلسطين، الأسلحة التي أستخدمها الصهاينة لبث الأدب الصهيوني والنظرية الصهيونية كانت سلاحين خارجيين يتكئون عليهما وهما: الإسهاب في الحديث عن المجازر الألمانية الهتلرية بحق اليهود والربط بين التوارة والوعود بأرض الميعاد. لذلك فإن بعد حرب 48 تجد أن الشخصية اليهودية في الأدب الصهيوني دائمًا يكون قادم أو هارب من ألمانيا بشكل إعجازي وحاملاً في مخيلته صورًا طازجة وطرية عن المذابح، الاعتقالات، التعذيب والمقابر هناك – هنا يتم الإسهاب في الحديث لاستعطاف الناس- وغالبًا يكون اليهودي في الرواية حافظًا للتوراة ليستدل بوجوده على أرض فلسطين أنها الأرض المزعومة.

غير أن هذان السلاحان لم يكونوا كافيان لتعاطي الأدب الصهيوني مع الداخل العربي، كان الأدب الصهيوني بحاجة لمادة تسويقية لتبين حق اليهودي في الأرض دونًا عن العربي، ومن هنا بدأت شخصية العربي بالظهور في الرواية الصهيونية. عند هذه النقطة نَجد أن الكتّاب اليهود انقسموا لقسمين، قسم جاء من خارج المحيط أي اليهود الغربيين الذين لم يعيشوا في أرض فلسطين قبل الحرب وبين الكتاب اليهود من داخل المحيط أي اليهود الشرقيين اللذين تعايشوا مع العرب قبل الحرب.

ننظر للقسم الأول وهو الكتاب من خارج المحيط أو اليهود الغربيين وهم الأكثر صهاينة وترويجًا للصهيونية وهم اللذين صوروا شخصية العربي على أنه دائمًا في أدنى مستوى ومخطئ ولا يعرف الإنسانية وعلى عكسه اليهودي البطل والمثقف والمتحضر الدائم على صواب. مثال على ذلك في رواية «نجمة في الريح» لــ«روبرت ناثان» يقول عن العربي: «إنه لا يلعب بعنف فقط ولكن بوضاعة، وهو جبان، ويفضل أن يطلق ساقيه للريح عن أن يقاتل، وإذا قاتل فليس لديه أي سبب إلا النهب، وهو لا يجيد التصويب، وإذا هرب ترك إخوانه القتلى دون اهتمام، وأن الطائرات العربية إذا أغارت فهي لا تقتل إلا الأطفال».

ومثال آخر في رواية «لصوص في الليل» لـــ أرثر كوستلر يُصور أن قرية عربية كاملة كل سُكانها العرب ما هم إلا أميين جَهلة وهمج. وفي رواية «أكسودوس» لــ ليون أوريس يوجه الكاتب شتى الشتائم الغير مبررة إطلاقًا على الشخصيات العربية فيقول: «قال جوسي: بالنسبة للأتراك بوسعك أن تشتريهم، أما بالنسبة للعرب فيجب أن تتعلم كيف تعيش معهم بسلام.. رفع ياكوف قبضة يده ولوح بها في الهواء وقال: شيء واحد يفهمه العربي، إنه يفهم هذا فقط».

في ذات الرواية «أكسدوس» أفضل شخصية عربية يصورها الكاتب هي شخصية «كمال» الذي بدوره يؤمن باليهود على أنهم الخلاص التام للبشرية وهم وحدهم من سيقومون بحل كل عقد الشعب العربي. هذا التيار كان يصور العرب على أنهم مخربين لأرض فلسطين وأن اليهود هم شعب الله المختار لإنقاذ فلسطين وأنها الأرض التي بلا شعب التي وُعدوا بها كشعب بلا أرض.

أما التيار الآخر وهو التيار الذي قد تعايش مع العرب قبل حرب 48، فأنه يصور العربي بشكل إيجابي بل ويصور الحرب برمتها حربًا غير مُبررة بتاتًا وأنها ليست بمفصل تاريخي أبدًا. أكثر النصوص شهرةً في هذا التيار هو النص الذي كتبه بنيامين تموز في قصة شجرة الزيتون. يتحدث فيها عن علاقة العربي «علي الطويل» ببستان الزيتون خاصته وكيف أن له أحداث مهمة في حياته مرتبطة بشجرة الزيتون، بعد أن جاء المستوطن اليهودي الذي لا يحب زيتها ويبصقه قام بقطع أغصانها وبيعها لمن يصنعون منها جمالاً وحميرًا و يبيعونها للسياح، حتى في النهاية قامت وزارة الزراعة بقطع الشجرة. والنص الثاني للكاتب نفسه الذي يبين وجود العرب الأساسي قبل الاجتياح وتعايشهم مع اليهود هو نص بعنوان «السباق». النص يتكلم عن حياة صديقين: عربي ويهودي كانا قد اعتادا قبل حرب 1948 أن يتسابقا في السباحة بنهر قرب يافا حيث كان الفوز من نصيب العربي دائمًا. في حرب عام 1948 احتلت مجموعة من اليهود مزرعة برتقال ليتشابكوا مع مجموعة من العرب، خلال الاشتباك تفاجأ اليهودي قائد مجموعة اليهود أن قائد مجموعة العرب هو نفسه صديقه. فيبادر العربي قولاً: «حسنًا لقد فزت أنتَ هذه المرة» فيجيبه اليهودي: «كلا ليس قبل أن نخرج من النهر» يبتسم العربي بحزن وينزل اليهودي للنهر ويسمع صوت طلق الرصاص ليخرج مُسرعًا ويجد صديقه العربي قد قُتل ويقول له الجندي الإسرائيلي أنه قد قُتل بالخطأ. ينظر اليهودي لجثة صديقه فيراه يبتسم ابتسامة غامضة كأم مآلها أنه فعلاً قد فاز في السباق.

لقد عرض غانم مزعل في كتابه "الشخصية العربية في الأدب العبري الحديث" صورًا ونماذج من القصص بيّن فيها بأن الأغلبية العظمى مما كتب في هذه الفترة صوّرت العرب في أبشع بصورة ممكنة. وقد بيّنت بوضوح أن اليهود المتحضرين، أبناء الشعب المختار، يواجهون شعبًا متجردًا من كل قيمة وتسيطر عليه نزعات الشر والعدوان. فالعربي في هذه القصص كابوس مزعج، يهدد كيان إسرائيل وحضارتها، وقد ألصقت به أسوأ الصفات. فهو جبان، وخبيث، ومكار، وقذر، ومتعطش إلى الدماء، إلى غير ذلك، وهو تصوير حي للكيفية التي تنظر بها الصهيونية إلى العرب. ومن المؤسف حقًا إن هذا التوجه ينسحب على الصهيونية يمينها ويسارها على حد سواء. وإذا كان هناك فرق بينهما فهو فرق ضئيل، فالمفكرون والأدباء والشرفاء هم قلة قليلة يوصفون في غالب الأحيان بالجنون أو الخيانة، ويتعرضون للإيذاء البدني أحيانًا، للملاحقة والتشهير في أحايين أخرى.

إن الذي يتصفح القصص العبرية يجد أن كتّابها يطلقون على العرب صفات لا تليق بالإنسان فهو في نظرهم سارق، وكاذب، ومنافق، وذو وجهين، مغتصب للنساء، ومعتد، يفتقد المبادئ، توجهه غريزته الجنسية. أضف إلى ذلك انه لا يفي بوعده ومحب للمال ومرتش.

وهناك نماذج كثيرة للتدليل على ذلك نذكر منها ما كتبه ناتان شاحم في قصته «غبار الطرق» حيث يسوق حديثًا عن العرب يدور بين يهوديين، حيث يقول أحدهما في تعريف العربي أثناء الحديث: «العرب مثل الكلاب، فإذا رأوا إنك مرتبك ولا تقوم برد فعل على تحرشاتهم يهجمون عليك، أما إذا قمت بضربهم فهم سيهربون كالكلاب»، ويضيف الآخر في موضع من القصة: «إن أفضل عربي هو العربي من دون نقود».

وأما ما يتردد على ألسنة الإسرائيليين في هذه الأيام فهو أكثر عنصرية وحقدًا إذ يقولون «العربي الجيد هو العربي الميت» وإذا أردت عن تعرف العربي على حقيقته فيجب أن تفتح رأسه.

المصادر:

- كوهين، أدير. وجه قبيح في المرآة. ترجمة غازي السعدي. عمّان : دار الجليل للنشر، 1988.

- مزعل غانم. الشخصية العربية في الأدب العبري الحديث. عمّان : دار الجليل للنشر، 1986.

- محمد قرانيا، صورة العربي في كتب الأطفال الصهيونية، صحيفة الخليج، 01/08/2009.

- محمد أيوب، العربي في الأدب العبري، ديوان العرب، 2 أيار (مايو) 2006.

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article2164#nb40

Sulieman, Michael M. (Nationanl Stereotypes as Weapons in the Arab – Israel Conflict) Journal of Palestine Studies; vol,3,no,3, 1974. Pp. 109 – 121 .

- موقع الدكتور المسيري نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع Wayback Machine.

http://web.archive.org/web/20170728041618/http://www.elmessiri.com:80/

- غسان كنفاني: نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع Wayback Machine.

http://web.archive.org/web/20170718042804/http://www.ghassankanafani.com:80/

تغريد

التعليقات 1

الإسلام دين التَّوحيد، فالإيمان والاعتقاد الجازم بوجود خالقٍ واحدٍ مدّبرٍ لهذا العالم؛ يجعل منه ديناً تقبله العقول المُفكِّرة؛ فالإسلام يُنظِّم الحياة البشريّة في أيّ مجتمعٍ في مختلف الميادين الاقتصاديّة، والسِّياسيّة، والثَّقافيّة، والإجتماعيّة. جاء الإسلام ليكون خاتمة الأديان السّماويّة؛ فجاء بتعاليم سمحةٍ وقابلةٍ للتّطبيق في أيّ زمانٍ ومكانٍ على المجتمعات العربيّة وغير العربيّة، فأولى الإسلام في تعاليمه ومبادئه اهتماماً كبيراً بالمجتمع وقبله الأُسرة؛ فمجموع الأُسر الصّالحة هو مجتمعٌ صالحٌ قادرٌ علىمواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

اكتب تعليقك