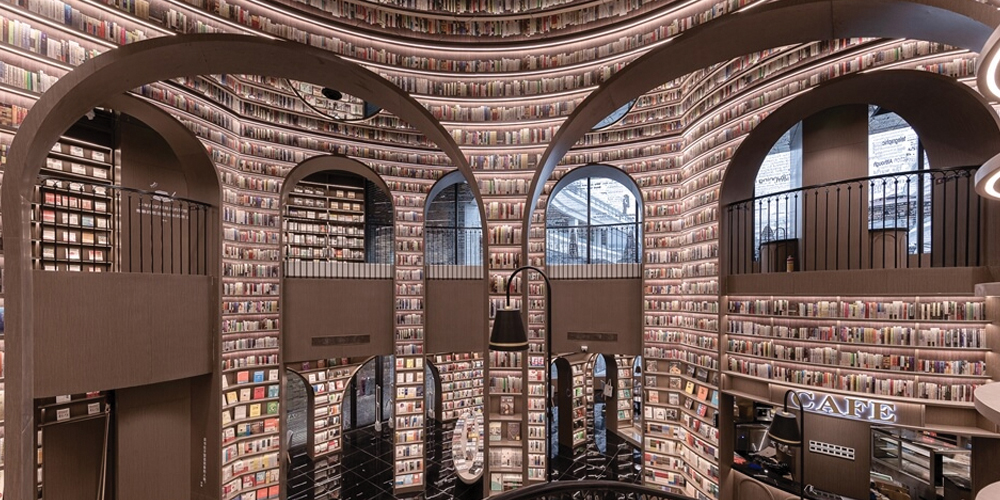

لمحبي الكتب، فإن الدخول إلى محل لبيع الكتب أمر مثير دائمًا، ولكن متجر كتب جديد في الصين يجعل التجربة رائعة للغاية. تم تصميم مكتبة تشونغشوغ Zhongshuge، الواقعة في مقاطعة دوجيانغيان في تشنغدو المدينة التي يزيد تاريخها عن ألف عام، من قبل شركة الهندسة المعمارية X + Living ومقرها شنغهاي. تبدو المساحة المكونة من طابقين 973 مترًا مربعًا، وذلك بفضل الأسقف ذات المرايا وأرضيات البلاط الأسود اللامعة التي تعكس خزائن الكتب، مما يخلق تأثيرًا مرئيًا يشبه رسم MC Escher.

اكتمل بناءها في 8 سبتمبر 2020.

عند الدخول، يواجه المتسوقون خزائن المكتبة على شكل حرف C، مما يخلق سلسلة من المساحات الحميمة. في وسط المتجر، تستفيد الأقواس الشاهقة والأعمدة من الارتفاع الكامل للمساحة. خزائن الكتب هذه مستوحاة من تاريخ المنطقة وتضاريسها.

تقع المكتبة في دوجيانغيان Dujiangyan، وهي مدينة لها تاريخ طويل في تطوير الحفاظ على المياه، لذلك في المنطقة الرئيسية، يمكنك أن ترى بناء السد مدمجًا في أرفف الكتب.

استخدمت الشركة المنفذة فيلم مطبوع للكتب على الرفوف العلوية بحيث يبدو أن الكتب ممتدة من الأرض إلى السقف وللحفاظ على الاستمرارية البصرية. يقول لي شيانغ مؤسس الشركة المنفذة: “إذا وضعنا كتبًا حقيقية على الرفوف العلوية، فلن يكون من الصعب على القراء الوصول إليها فحسب، بل يصعب أيضًا على المشغلين الاعتناء بها”.

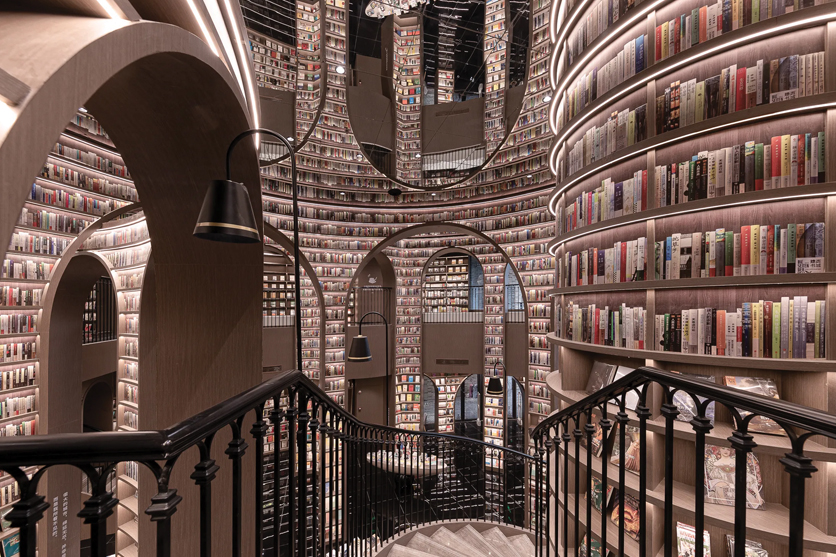

يحتوي المتجر بالفعل على مجموعة من أكثر من 80000 كتاب في أكثر من 20 ألف نوع، لذلك لا يوجد أي إهدار في المساحة في الواقع. جزء رئيسي آخر من التصميم كان الإضاءة. لقد تصميم أحزمة ضوئية على كل رف لإيجاد تأثير إضاءة جيد، والذي يرسم أيضًا مخطط كل طبقة، مما يجعل الرف مجسمًا وأكثر وضوحًا لمنح القراء تأثيرًا بصريًا ويجعل من السهل على القراء العثور على الكتب على الرفوف”.

يحتوي الطابق الأول من المتجر على مقهى ومنطقة مرحة للأطفال، والتي تتميز بخزائن كتب من الخيزران مزينة بباندا. توفر أكوام الوسائد الملونة أماكن قراءة مريحة للقراء الصغار، فهي عبارة عن مساحة ملونة بألوان الباستيل والرسومات الكرتونية التي تهدف لاستحضار ذكريات ملونة ومبهجة للأطفال، وصممت الطاولة الموجودة في هذه المنطقة لتبدو وكأنها متنزه دائري تدعو الأطفال لتكوين صداقات مع الكتب، وتوجد أيضًا طاولات مرتفعة بأرجل تنسجم مع الأرضية المكسوة بالبلاط الأسود.

وتمتلئ شرفة المستوى الثاني بالمقاعد، حيث يمكن للعملاء تصفح اختياراتهم أو العمل أو الاجتماع. تم التفكير بعناية في كل مساحة لتضيف إلى التجربة الشاملة. يقول لي: “هذا المشروع مفهوم شامل، لقد احتجنا إلى تنسيق كل جزء من المساحة للتأكد من أن أي عنصر وظيفي، سواء كان رف كتب أو مكتبًا، لا ينفصل عن موضوع المفهوم وفي نفس الوقت لديه إحساس بالجمال”.

في قلب المكتبة يوجد سلم حلزوني مذهل يمتد على طول الرفوف باتجاه الطابق العلوي، والمرور تحت قناطر شاهقة يبلغ ارتفاعها 50 قدمًا تصطف على جانبيها المزيد من الكتب، للوصول إلى العناصر التي يرغبون فيها. في الوقت نفسه ينعكس على السقف الشاسع. التصميم ينقل الروح الرائعة للجبال والأنهار إلى الفضاء الداخلي، ويقدم للقراء منظرًا فنيًا أنيقًا وقويًا. تم ترتيب الأرفف المزينة بأحجام لا حصر لها من مواد القراءة على طول الطابق الأول لضمان الوصول الأمثل. يتم تغطية الأرفف المرتفعة البعيدة عن متناول المستخدم.

تجتمع جميع عناصر التصميم معًا لمنح الزائرين تجربة تسوق ملهمة. يقول لي: “أكثر ما أجده رائعًا هو أنه يقدم بالفعل المناظر الطبيعية المحلية الشهيرة من صنع الإنسان، السدّ، على الرغم من أنه بطريقة فنية مجردة”. ولكن عندما تقف في الفضاء، ويشعر جسمك بالاختلاف الكبير في الحجم بينه وبين الجسم الغريب، فإن التأثير على روحك يشبه الرهبة التي نشعر بها تجاه الطبيعة، وبشأن البراعة البشرية في استخدام الطبيعة لبناء مشاريع من أجل صالح المجتمع.

يهدف التصميم بشكل جماعي إلى تقديم وجهة مثالية للروح مع التعايش المتناغم للعيش المثالي والبيئة الطبيعية.

الخضرة والأشجار والبحيرات

في منطقة الأدب المركزي، استخدم المصمم سقفًا معكوسًا لتوسيع الليونة المكانية بصريًا، وإيجاد شعور بالانفتاح، وينتشر جدار رف الكتب، المستوحى من سد دوجيانغيان الرائع، إلى أعلى مثل سور المدينة الفائق المبني من الثقافة التاريخية ويعمل كحامل وظيفي للكتب. وبتأثير أرضية البلاط الأسود، تبدو طاولات الكتب مثل القوارب الراسية بهدوء على البحيرة. تجدف وتطفو بين جدار رف الكتب. نظرة خاطفة على الفضاء توفر متعة بصرية، وتعكس التغييرات المعمارية للهيكل على طول الممشى أيضًا الجماليات الديناميكية لتغير المناخ، سواء كان ذلك بسبب المطر أو الرياح أو الضباب. يتم عرض مشهد سد دوجيانغيان الخلاب بوضوح في الفضاء. من خلال فتحات الأبواب على جدار رف الكتب، توجد مناطق وظيفية مختلفة كلها في مرمى البصر، إثراء التجارب البصرية للقراء.

احصل على كتابك المفضل، وتعال إلى المقهى المريح، واستمتع بفنجان من القهوة في أجواء هادئة مستوحاة من الفن. سواء أكنت تقيم في فترة ما بعد الظهيرة، أو تزور في زيارة سريعة، فسوف تقدر الجوهر الروحي الفريد لمكتبة هانجتشو، مما يوفر للقراء مساحة تزيينية تخلق قيمة وتفضي إلى الإلهام الأيديولوجي.

عندما تصعد الدرج، توفر أرفف الكتب الموجودة على الجانب مجموعة متنوعة من الكتب في متناول اليد. من خلال إنشاء مشهد نهائي واستخدام التقنيات المعمارية، ينقل المصمم الروح الرائعة للجبال والأنهار إلى الفضاء الداخلي، ويقدم للقراء منظرًا فنيًا قويًا يجسد جمال الطبيعة المذهل.

هنا نرى مدينة. نستمع إلى الحوار بين الثقافة والحكمة، ونفسر الأفكار الثقافية المكثفة في سياق تاريخي، ونختبر المشاعر القديمة بنكهة شعرية، ونتخيل الحلم في أذهاننا. سواء كانت تقنية البلاط المستخدمة لتصوير الحكمة القديمة في منطقة القراءة، أو عرض البحر البامبو في منطقة القراءة للأطفال الذي يجسد إحساسًا بالسعادة والبراءة، أو تصوير المناظر الطبيعية في المجال الأدبي، فإن عناصر التصميم تهدف لخلق وجهة مثالية للروح، تتميز بالتعايش المتناغم للعيش والبيئة الطبيعية.

وتعتبر مكتبة تشونغشوغ “Zhongshuge” والتي أسسها ناشر الكتب جين هاو منذ عام 2010، هي سلسلة من المكتبات الموجودة في جميع أنحاء الصين والتي تشتهر بالديكورات الداخلية الخيالية الغريبة.

عدد التحميلات: 0