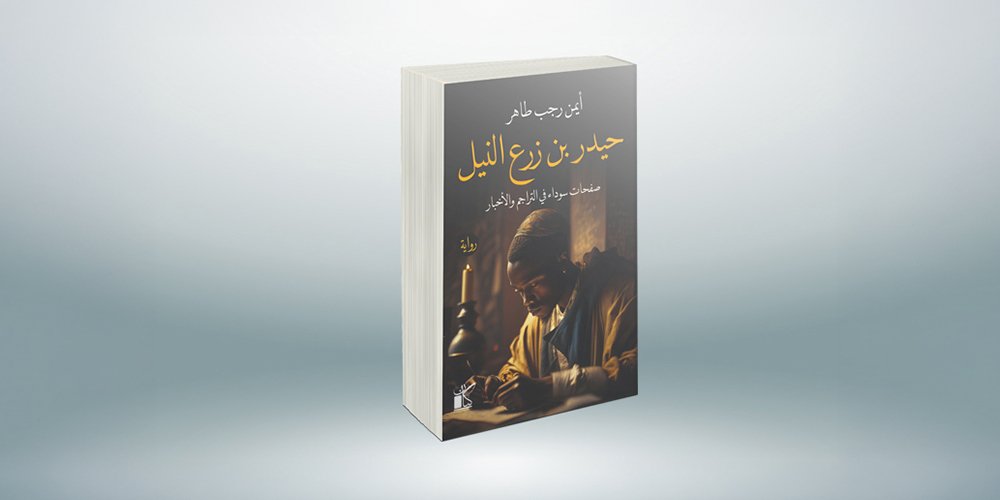

الكتاب: “حيدر بن زرع النيل صفحات سوداء في التراجم والأخبار”

المؤلف: أيمن رجب طاهر

الناشر: كيان للنشر والتوزيع

تاريخ النشر: 2023

عدد الصفحات: 245 صفحة

مقدمة

تُعد الصورة واحدة مِن القيم الجمالية التي تعطي النص الأدبي قيمته اللغوية وقوته الإبداعية على حدٍ سواء وذلك من خلال تحريك الوجدان العاطفي أو مخاطبة الفكر الثقافي لدى المتلقي فهي بمثابة توظيفًا مجازيًا أو مرئيًا أو تصويريًا للمساعدة على فهم النص بصورةٍ أكثر وضوحًا وتأثيرًا على التجربة التي يمر بها الشاعر أو الروائي، القاص أو المسرحي، ومن هذا الجانب يرى الناقدان الفرنسيان ( كلود بيشوا، روسو أندري) كيف أن الصورة بدورها تُمثل الفرد أو الجماعة في كينوناتها من خلال تداخل لعناصر اللغة المقروءة والحِسية، موضوعية كانت أو ذاتية من خلال إبراز الوعي بالنظرة إلى الآخر.

كما يرى أيضًا الدكتور (شاكر عبدالحميد) أنه “لقد أصبح المجتمع الإنساني مجتمعًا تقوم الصورة بالوساطة فيه من خلال التفاعل مع الأنشطة الإنسانية كافةً”.1

ولهذا تُعتبر (الصورولوجيا)2 من بين المواضيع التي لاقت رواجًا كبيرًا في دراسات الآداب والآداب القومية” فهي أحد فروع الأدب المقارن وأحدث مجالات البحث فيه وأهمها هو البحث عن صورة الآخر في النص الأدبي. كما تتيح لنا بدورها معرفة الإنسان وما هو المقصد وراء البحث عن الآخر وهل يختلف الضمير في دائرة البحث بداخل النص الأدبي ما بين (هو) أو الـ(هي) وعبر هذه المعرفة يبرز لنا الجوهر المشترك للإنسانية”.3

فعلى الرغم من حداثة هذه النشأة (للصورولوجيا) إلا أنها غنية بالبحوث التي تشير بأنها ستكون من أوسع ميادين الأدب المقارن مستقبلاً ومبحثًا هامًا فيه خاصةً فيما يتعلق بالمنهجية التاريخية أو كما أُطلق عليها في فرنسا (المدرسة التاريخية)، حيثُ أنها تأتي بمثابة انعكاس يهتم بدراسة وتحليل الصور الثقافية التي تكونها الشعوب عن بعضها البعض، “فهذه الدراسات المبنية على مقاربة الصورة أي صورة الأنا والآخر، تقدم شيئًا من المعرفة وتوسع أفقنا حول الذوات الغيرية المختلفة، فهي تحمل في طياتها الكثير من الإشكاليات المتشابهة”.4

(فالصورولوجيا) أيضًا ليست قائمة في ذاتها فقط على دراسة أو تحليل النص الأدبي بل نجد أنه تربطها علاقة وطيدة بالعلوم الإنسانية الأخرى فنراها تأخذ على سبيل المثال من الدرس السيكولوجي الطاقة النفسية وأماكن صرف هذه الطاقة من خلال تنفيس الشخوص بداخل العمل الأدبي، وتقرأ في (السوسيولوجيا) كل التحولات الاجتماعية التي تعصف بنسقٍ ما من خلال تركيزها على السلوك المجتمعي من خلال ثقافة الحياة اليومية، أما بخصوص (الأنثروبولوجيا)5 فهي تكشف عن التحولات الرمزية للسلوك الجماعي الذي يقوم به الإنسان للمجتمعات التي تدرسها. “ذلك أن دراسة الصورة الأدبية تحتاج إلى معرفة العلوم الإنسانية، التاريخ، علم الاجتماع، علم النفس، ومناهج الدراسات النقدية الحديثة، زيادةً على مؤهلات ذاتية كالذوق والحساسية”.6

كما تُعتبر (الصورولوجيا) مبحث إيحائي يتجه بقوة ناحية إيحائية النص، من خلال بعض العناصر التي تتداخل في سرد الكتابة الأدبية ومنها (الدين، العِرق، اللون) فهي تركز على البُعد الإيحائي لكل عنصر من هذه العناصر من أجل توضيح دلالته سواء بالإيجاب أو السلب على الشخصيات، وعليه يرى النقاد أن (الصورولوجيا) علم واسع يحاول دراسة صور الشعوب من الناحية التاريخية والثقافية باعتبارها مبحثًا ثقافيًا يدرس الصورة الضدية وعلاقتها مع بعضها البعض من خلال التماهي في إشكالية (الأنا) و (الآخر) تلك الإشكالية المعقدة في البحث بداخل الذات وحول الغيرية إذ عالجها الكاتب بطريقة مغايرة بداخل روايته (حيدر بن زرع النيل) ذلك أنه انطلق من (الأنا) الحكيم والواعي في شخصية (حيدر) هذا الجد الذي يرى أن الحياة حرية ولا شيء آخر سواها، وبين (الآخر) الذي جسدته الأنثى فكان للروائي غاية نبيلة ألا وهي خلق جو من الانسجام والتلاحم بين الأنا والآخر بهدف إثبات الوجود والهوية ومحو الصورة المأساوية والنهايات المشوهة التي خلفتها العداءات بسبب ظروف الاستعمار.

والجدير بالذكر الإشارة إلى أن الرواية جاءت مزيجًا بين البحث عن استمرارية بقاء العيش بين ذراعي الكرامة وإلا فـ -لا- وبين قصة الحب الرومانسية التي كانت الوجه الآخر لصورة الأنثى التي دائمًا ما تُعطي الأمل إن شاءت.

فوجود المرأة بداخل طيات النص الأدبي يحمل عدة تساؤلات لأنها من الممكن أن تخلق (صراع، قضية) وهي القادرة أيضًا على أن تحتل مكانة الرجل في وقتٍ قد يعز فيه وجود الرجال ولهذا فالرواية يستطيع القارئ من خلالها ليس فقط كَسب خبرة ومعرفة تاريخية لحقبةٍ وفترةٍ من فترات تاريخ مصر بل وتعطيه تصورات عن الآخر بأوجهه مختلفة.

تمهيد

مفهوم الآخر

مفهوم الآخر لغةً واصطلاحًا:

أولاً: مفهوم الآخر في اللغة:

تعدد معنى الآخر في القرآن الكريم ومنها ما جاء في قول الله جَل شأنه: (فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ).7

كما وردت كلمة (الآخر) في لسان العرب بمعنى: أحد الشيئين وهو اسم على وزن أفعل، والآخر بمعنى غير، كقولك رجل آخر وثوب آخر، وأصله أفعل من التأخّر، فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استثقلَتا فأبدلت الثانية ألفا لسكوتها وانفتاح الأولى قبلها، وتصغير “آخر” أُو يخر، والجمع آخرون، ويقال هذا آخر وهذه أخرى في التذكير والتأنيث.8

وفي معجم الوسيط: (الآخر): تأخر، والشيء جعله بعد موضوع هو الميعاد أجله (تأخر) عنه جاء بعده، وتقهقر عنه ولم يصل إليه، والأخر أحد الشيئين، ويكونان من جنس واحد.9

أما في قاموس المحيط: فـ (الآخر) في الأصل الأشد تأخرًا في الذكر ثم أجري مجرى غير، ومدلول الآخر وأخر معه لم يكن الآخر إلا من جنس ما قلته، وقولهم جاءني في أخريات الناس وخرج في أوليات الليل يعنون به: الأواخر والأوائل.”10

ثانيًا: مفهوم الآخر في الاصطلاح:

إنَّ الآخر في أبسط صوره هو مثال نقيض مضاد للذات والتي يتم التعبير عنها بـ (الأنا)، فهو كل ما كان موجودًا خارج الذات المدركة ومستقلاً عنها، بدايةً مما جاء “في تاريخ الفكر، كما في العلوم الإنسانية، فقد احتلَّت موضوعات الآخر- وما تزال- مكانة بارزة نظرا لارتباطها الجدلي بموضوعات أساسية ملازمة: الأنا/الذات- الهويَّة، فيصير الآخر بالمفرد والجمع الذي نعيش معه تجارب كالقرابة والصداقة والجوار، أو كالمنافسة والخصومة والعداء…إلخ، وهذه التجارب وسواها تحدِّد بتنوعها واختلافها طبيعة العلاقات ودرجتها، إمَّا على صعيد الوعي أو في حقل السلوك والفعل”11.

ومما جاء في كتاب الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف (لسعد البازعي) بخصوص تاريخ المصطلح وتطوّره في الفكر الأوروبي: “أن المصطلح تبلور في الدراسات النفسانية لا سيما لدى عالم النفس الفرنسي (جاك لاكان) الذي استعمله ضمن جدليَّة الذات والموضوع، ويعيد بعض الباحثين أصل المصطلح إلى الفلسفة الهيغيلية12 لا سيما في التحليل الذي أنجزه أليكسندر كوجيف لكتاب هيجل ”فينومينولوجيا الروح13” في الثلاثينيات من القرن العشرين، والتي تأثَّر بها (لاكان) عند حضوره لدروس كوجيف حول كتاب هيجل”14.

يمكن القول إنَّ مفهوم (الآخر) في نظر الفلسفة الهيغلية ينقسم على ثلاثة أطوار ومنها: (في حد ذاته) أو (بعيدًا عن ذاته) أو (في حد ذاته ولذاته) وهذه الفلسفة قد تشكلت بداخل الشخوص في العمل الروائي وهم (سر النهر، نفيسة البيضاء، كنانة وزينة الوادي) التي من خلال المواقف الأخلاقية يستطيع القارئ أن يحدَّد مكانة الآخر، هل هو جيد أم رديء، خير أم شرير، مقبول أم غير مقبول، وهكذا.

وعليه إذاً، فنحن “إزاء سياقين رئيسيّين في تحديد دلالات “الآخر”، السياق الأول معرفي وعلى ضوئه يبدو (الآخر) مفهومًا تكوينيًا أساسيًا للهويَّة، أي للذات وهي تحدِّد هويتها، فلا هويَّة بدون (آخر). أمَّا السياق الثاني، فهو سياق قيمي/أخلاقي يكتسب (الآخر) من خلاله قيمة أو موقعًا يكون من خلاله مقبولاً أو مرفوضًا، طيِّبًا أو سيئًا. وبالطبع فإن هذين السياقين غالبًا ما يجتمعان، فيكون تحديد الهويَّة جزءًا من موقف قيمي أو أخلاقي”15.

مَن هو الآخر

?Who is the other one

“إنه الليل..

مع ولوجه المديد تنبعث في روحه سكينةٌ تهدّئ ما يشعر به من قلق نهار قديم متجذّر في دواخل نفسه الموتورة، يتناول آخر اللقيمات وينهي عشاءه فتاتيه حفيدته زينة الوادي بماعون الماء ليغسل يديه، ترمقه بنظراتها السمحاء وهو يتأمل كيس حربته الطويل فترجرج بين تلافيف ذاكرته وقعات قديمة تذورها أحيانًا رياح النسيان”16.

“كعادته التي لم يغيرها منذ حياة طفولته المنصرمة بوديان نيالا يستيقظ مع اهتلال الفجر، ذبالة المسرجة تصارع قرب جفاف الزيت، من إناء فخاري يموّنها فتتوهج ومع هبوب تيار الهواء البارد من كوة بأعلى الجدار يتراقص ظلها فرحًا بنجاته من الأفول”17.

“نفيسة قادن بنت عبدالله، من الجركس، وكما قلتما تزوجها على بك الكبير وبعد مقتله نالها مراد بك وعاشت معه زهرة شبابها حتى مات ودفن بالصعيد وبعد رحيل الفرنساوية أحضرته ودفنته هنا بالمحروسة”18.

“اسمها رن في أذن سر النهر وانخلع قلبه خوفًا عليها لما يسمع من بطش بكوات المماليك بغيرهم من أبناء جلدتهم والواحد منهم لا يتورّع عن الاستيلاء على بيت رفيقه بما فيه من حريم، فما بال حريص وهو ليس واحدًا منهم فإن اصطدم بأحد البكوات فستعتوره أطماعه وينكبه ويغتصب بيته بكل ما فيه”19.

بعد عرض هذه النماذج المقتبسة من الرواية سأحاول طرح بعض من مفاهيم (الآخر) سواء كان ذلك على المستوى العام أو المستوى الخاص. ومما تقدّم يتضح أنّ لـ(الآخر) هنا له صور ومفاهيم كثيرة، وعلينا أن نختار من هذه المفاهيم ما يعنينا خاصة عندما نريد دراسة قضية بعينها كالقضية التي نحن بصددها في هذا البحث وهي الآخر الأنثوي في رواية (حيدر بن زرع النيل).

فعلى المستوى العام، قبل تحديد ما يعنيه مصطلح (الآخر) (The Other)، لا بد من تحديد ما يعنيه مصطلح (الأنا) (Ego)، وعلى حسب ما جاء به فرويد عن مكونات الشخصية والتي تنقسم إلى: (الهو، الأنا، والأنا الأعلى)، حيث يوضح أن (الأنا) هو ما يضبط طاقات الـ(هو)، ويوجهها نحو أكبر إشباع بقدر ما تسمح به ظروف الحياة، دون أن يهدم نفسه، ويحطمها، ذلك لأنّ خطورة الـ(هو) تكمن في كونه يمكن أن يحطم نفسه إذا تـُرك لأساليبه الخاصة، فهو بحاجة إلى هذه (الأنا) لضبط طاقته حتى لا يحطم نفسه، و(الأنا) تتبع مبدأ الواقع.

أما الـ(هو) فهو ذلك الجزء من النفس الذي يحتوي كل ما هو موروث، أو غريزي، كما يحتوي على العمليات العقلية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الحياة النفسية، كما يزوّد العمليات التي يقوم بها النظامان الآخران (الأنا والأنا الأعلى) بطاقتهما، لأن الـ(هو) بميوله ووفق طبعه يخضع لمبدأ اللذة ولا يقوم بأيّ شيء آخر.

أما الآخر فهو كما نعي جميعًا هو بمثابة الضد، النقيض، المختلف، الغريب، الوجه الآخر للجنس والنوع، أو العدو.

وفي جميع هذه الأحوال، فالآخر له مفهومه الفردي أو الجمعي، الجمعي الذي تمثله مجموعة من الشخصيات، والفردي الذي يتمثل في صورة الفرد الذي يحمل صفات المجموعة ويتكون من مكوناتها، وذلك على مستويات عدة ومنها: (المستوى الشخصي أو القومي، الفكري، الثقافي، الاجتماعي، السياسي أو الاقتصادي) في ماهية حدود هذا الآخر المختلف عنه (فكريًا، ثقافيًا، اجتماعيًا، سياسيًا واقتصاديًا).

ومن الواضح وبناء على ما تقدّم فإنّ النظرة إلى الآخر في رواية (حيد بن زرع النيل) تنضوي تحت هذا المفهوم، خاصة عندما ننظر إلى الصدام بين الشرق والغرب الذي ساهم بدوره في توضيح وإبراز الوجه الآخر للمرأة بين طيات العمل الروائي خاصةً ذلك الصدام المستمر بين (الأنا) والـ(هو) يعبر عن تلك الحالة الرومانسية التي حدثت خلال أحداث الرواية بين (سر النهر، وكنانة) والصراع ما بين (الأنا) و(الآخر) وفق فلسفة هيجل في شخصية (نفيسة البيضاء) وبساطة تركيب شخصية (زينة الوادي) التي كانت اسمًا على مسمى، فالآخر بمقدوره أن يكون كينونة الخطاب الذي لا يقبل أن يُستعبد ومَن أحق بالرفض مِن قارورةٍ إذا كُسرت؛ جرحت، ولكن ما حدث في ختام العمل الروائي كان عكس المتوقع، فالآخر كما أفصح عنه (ميشال فوكو): “فمتعلق بالذات تعلقًا لا فكاك منه، شأنه شأن ارتباط الحياة بالموت”20.

وليس هناك ارتباطًا أقوى من الحب كما عبر عنه الشعراء وكما جاء بين طيات سطور الرواية في إحدى الأبيات الشِعرية التي تقول: “اصبر على هجر الحبيبِ فربما.. عاد الوصال وللهوى أخلاق”21.

وربما هذا البيت قد أتى ليذكرني بتساؤل تميم البرغوثي: “لماذا يُلِحُّ الحب علينا وقتَ الحرب”؟ لِيُجيبه فريد عمارة حين يقول: “على الأقل نَخافُ معًا”.

من هو الآخر الأنثوي

?Who is the feminine other

نرى في هذه الآونة أن المرأة وأخيرًا قد خرجت من شرنقة الحكي والكلام إلى حديقة الورود المتفتحة، وتحررت من همس الليالي الطويلة لتنطلق في ضوء النهار الساطع وتطير من فن إلى آخر، من شعر إلى قصة إلى رواية إلى نقد…إلخ، “ليست المرأة فيها سوى مادة لغوية قرر الرجل أبعادها ومراميها وموحياتها”22.

وكما أن خطاب الوطن غالبًا ما يرتبط بالجسد إذ يغدو جسد المرأة بتغيراته البيولوجية وسرعة تحوله أشبه بالساحة السياسية التي تشهد التحولات السريعة الدائمة ولهذا فإن الحديث عنه –أي الوطن- يتم باستخدام لغة هذا الجسد والاقتباس من موحياته وخصائصه، حتى لو كان الحديث بصدد الحرب وأهوالها مثلما نجد لدي “حنان الشيخ” التي تسرد لنا على لسان بطلتها “زهرة” علاقتها بـ”سامي” القناص فتقول: “هذا إله الحرب قد أتى وأطاح بعذريتي المفقودة مرة وثانية وحتى المائة. حتى أشعر أنه لا يزال فيّ. الحرب قد ألغت العذرية”23.

فنرى صورة المرأة هنا لدى الروائي والأديب الكبير (أيمن رجب طاهر) قد تشكلت في التمرد والتحرر في أوقات الاستعمار الحرجة، تتجسد في ذلك جنبًا إلى جنب مع بلاغة اللغة الشاعرية تارةً، والعبارة الفصيحة والأخرى العامية تارةً أخرى في لغةٍ بسيطة ومتداولة عبر عنها الروائي كما فعل (أيمن رجب طاهر):

“أومأت برأسها أمارة الموافقة وابتساماتها العذبة تزيد وجهها براءة، يخفق قلبه وتتراكض الدماء في عروقه، لا يصدق نفسه أنه الآن يتوسط مخدع كنانة، أميرته الصغيرة ذات المال وهو حدّاد فقير يجاهد كي يجد لنفسه فرصة للدراسة بالأزهر ومعاونة أبيه في شحذ لقمة العيش بعملهم الصعب”.

لقد أطعم (أيمن رجب طاهر) خطابه السياسي الذي عبر من خلاله على الفروق الطبقية في العمل الروائي وهذا الأمر الذي هو العقبة الأولى بين هذين القلبين (كنانة، وسر النهر) تلك الفتاة التي تنال حظها من العز والسلطة على نقيض هذا من صورة أبيها وأخيها، فأبوه (حريص) ذلك الشخص الذي باع حريته ليصبح مملوكًا من أجل الحصول على لقب “بك”. وأخوها هذا الفاسد الذي لا يرتجَ منه النفع، وبين (سر النهر) ابن كافي الذي كان مكتفيًا على نفسه، وجده حيدر الذي زرع في نفس أحفاده أن للحرية والكرامة صوتًا لا يعلو عليه صوت، فكانت هذه الضدية بمثابة هذا الأسلوب الذي يسرد لنا قصة يعلمها صغيرنا وكبيرنا، وربما قد يحكم القارئ لأول وهلة على فشل تلك القصة والحُكم عليها بنهاية مأساوية ربما تنتهي بمقتل (كنانة) أو (سر) ليطرب أبوها وأخوها أصحاب النفوذ والسلطة في ذاك الوقت.

كما أن الروائي قد أبدع في التوظيف البسيط حين لجأ إلى هذا النوع من التوظيف للألفاظ والكلمات التي تنقل لنا ذروة الهيجان النفسي لشخصية الأنثى حيث يطفو بها الخجل، وكأنني كُنت أرى أن كنانة بالنسبةِ لسر هي بمثابة الوطن، والتي في امتلاكها ما يُحدث هذا السمو نحو الأهل، والأم، والأخت، ومنها ما جاء على لسان كنانة حينما قالت تُفصح عما في قلبها بدلال: ” أنت يا سرّي أحن إنسان عليّ، أنا هنا أعيش في وحدتي لا تؤنسني غير قطتي الجميلة”24.

ومن خلال لعبة الكلمات وباختزال الجمل يبوح الروائي بهذه المشهدية ليسيل المداد إبداعًا متوجًا بالأنوثة خاصة لو كان الحديث عن هذه الكنانة التي هي بمثابة الوطن: “امتكث معها تتشابك أصابعهما وتتهامس نظراتهما لتكمل أسباب الوصل، وحين شعر بخيوط آخر النهار تنساب عبر أوراق شجرة الصفصاف الوارفة نهضا في آنٍ واحد”.

وكأنه عندما تحدث (سر النهر) قائلاً: (أحفظها وأحرص عليها كحرصي على نفسي) باستخدام هذا التناص أنه يريد الحفاظ على تلك المحبوبة الوطن بالنسبةِ له، فقد ولَّد الروائي هنا الحركة من السكون وخلقت الشعرية عبر احتضان جملها ما بين الاسم (كنانة) والتعبير بالأفعال (احفظها، وأحرص).

ومنها ما يُعبر عن ذكاء المرأة وفطنتها حين إجابة عليه من خلال صنعته المتوارثة فهو حدّاد فجاءت الإجابة كما عبر عنها الروائي بمبدأ “الحديد حين يطوّع”: “أنت سرّي ونهري، تروي عطش وحدتي، وتلين جفاء خلوتي، وتجري في عروقي مجرى الدم”25.

كما يتواصل فن اختراق اللغة إلى جُمل الرواية من خلال هذا الدور البسيط لشخصية السيدة (نفيسة البيضاء) التي استعان بها الروائي لترجمة الحال الذي ينعكس بالإنسان من العزة والمال إلى طلب الستر، والتي ظهرت في مواقف عدة كانت بمثابة الرجال في وقتٍ عز فيه الرجال ومنها موقفها مع ناجي حينما حكى للعربي ما حدث من أخيه حريص: “لا يا عم العربي، احتكر حريص الفول والعدس حتى الدريس وحجبها في مخزن له قرب بيته، فاكر يا عم حيدر، أمي كانت مريضة ولها ترياق تشربه بعد العشاء ليخفف ألم جنبها ولم يكن ببيتي لُقمة واحدة… ساعتها نجدتني ستنا نفيسة وأعطتني أرغفة مخبوزة وجبنًا وجرة عسل”26.

تلك المرأة التي انقلب بها الحال بعد ذلك بعد أن كانت معطاءة أصبحت تبحث عن الستر إلى أن توفاها الله.

وكما عبر (سيمون دي بوفوار)، ذلك أن اللغة إنسانية بطبعها ولا تحوي على تحيزات أنثوية فقط إنما هي حقل خصب ينتظر من يغترف منه ليزيده خلقًا وتطويرًا وإبداعًا.

ودورة زينة الوادي تلك الفتاة التي لازمت كنانة في فترة مرضها والذي لَعب بعد توقع النهاية المتوقعة بموت هذه الكنانة ولكن ما حدث جاء على النحو التالي: “على البساط الثمين المفروش بالنظرة الفسيحة جلس ثلاثتهم سر النهر يتوسط أخته وخطيبته يظللهم الرضا فطفقوا يتبادلون الرأي لتهيئة حياتهم الجديدة”27.

ولأن الإنسان مُصر على انتزاع حريته من بين ظُلمات التخلف والجهل فعليه أن يعرف جيدًا أن تدرك هذا الأمر قد يبلغه أحيانًا ولكن بتضحيات جسام ولكن هنا جاءت النهاية بمثابة ميلادٍ لعهدٍ جديد يعرفه وحده سر النهر الذي كتب.

-وبعد، = يكفي هذا..

الهوامش:

1 – شاكر عبدالحميد: عصر الصورة: السلبيات والإيجابيات، عالم المعرفة، عدد 311، يناير2005م.

2 – ترود الباحثة الفرنسيَّة مدام دي ستال (Madadm de stael) هذا المجال؛ إذ أقامت فترةً طويلةً في ألمانيا، في الفترة التي تصاعدت فيها مظاهر العداء المتبادل، بين الشعبين الفرنسي والألماني، وفوجئت حينذاك بسوء الفهم والصورة المُشوَّهة والانطباعات التي يحملها الفرنسيُّون عنهم، كما لمست جهلهم الكبير بالأمور المتَّصلة بالثقافة والمجتمع عندهم. ومن أعلام دراسة صورة الآخر ج.م. كاري j.m. care)، وفرنسوا جوست (Francoic J0ST)، وروني ريموند (Rane Remon)، وجورج أسكولي (Georges Ascoli)، وميشال كادو (Michel Cadot)، و م. ل. ديفورنوا (Dufernog M.L.)، وقد خصَّت هذه الأخيرة الشرق بعملٍ مهمٍّ، يُعدُّ ركيزة الأبحاث المقارنة في هذا المجال، وتنصبُّ دراستها على الشكل السردي للروايات، والحكايات، والقصص. كما تتقصَّى بداية الخيال الشرقي وتطوُّره في الفكر والأدب الفرنسي للقرن السابع عشر. كما أنَّ لهذا المجال من الدراسات الأدبيَّة المقارنة دورًا مهمًّا في رصد الصورة التي يرسمها أدب شعبٍ ما، حول شعبٍ آخر أو ثقافةٍ أخرى، فضلًا عن دوره في كشف سوء الفهم المتبادل بين الأمم والشعوب المختلفة. ينظر إلى: إبراهيم الشبلي، الصورولوجيا، مجلة جيرون، قسم أدب وفنون، بتاريخ: 21 يناير 2024م.

3 – محمد هادي مرادي، كاوي خضري، آخر الفنان الكردي في شعر عبد الوھاب البياتي، دراسة صورولوجية في الأدب المقارن، مجلة إضاءات نقدية (فصلية محكمة) ع 15، 2014م، ص 151، بتصرف.

4 – راسات سارة بوكراع، صورة المهاجر في رواية أمريكا لربيع جابر، مذكرة مكملة لنَيل شهادة الماجستير تخصص أدب عربي، 1 جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 2017-2018م، ص 7.

5 – هو علم دراسة الإنسان حضاريًا واجتماعيًا وطبيعيًا. ينظر إلى:

.What is Anthropology?”, www.americananthro.org Retrieved 20-06-2018. Edited

6 – ماجدة حمود، صورة الآخر في التراث العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط1، 2010م، ص 9.

7 – سورة المائدة، الآية 107.

8 – ابن منظور، لسان العرب، ص:13.

9 – إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، ص 9.

10 – بطرس البستاني، محيط المحيط، مج1، ص: 5.

11 – سالم حميش، في معرفة الآخر، ط2، دار الحوار للنشر والتوزيع- سوريا،2003، ص: 5.

12 – اعتبرت الفلسفة الهيغلية أن الميزة الأساسية للإنسان هي «الوعي بالذات». وأن هذه السمة «تجعله قادرًا على الارتداد إلى ذاته، وهي نفسها جوهر الفكر الذي يعني الانعكاس أو الارتداد». استعمل هيجل مفهوم «الوعي» لتأسيس فلسفة شمولية للتاريخ الذي هو المنتوج الأهم للعقل الإنساني. ينظر إلى: كارل روزنكرنز، حياة هيغل، دنكر وهمبلت، 1844، صفحة 19.

13 – العلم الذي يدرس ظهور الروح وتجليها التدريجي عبر الأشكال العينية التي تتخذها مثل أشكال الوعي التي تبدأ باليقين الحسي ثم الإدراك الحسي ثم الفهم والعقل، أو تطور الوعي الذاتي الفردي. ينظر إلى: موقع الحوار المتمدن نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.

14 – سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2008، ص: 33-37. بتصرف.

15 – المصدر السابق، نفس الصفحة.

16 – أيمن رجب طاهر، رواية حيدر بن زرع النيل، دار كيان للنشر والتوزيع، ط1، ص7.

17 – الرواية السابقة، ص 25.

18 – الرواية السابقة، ص 79.

19 – الرواية السابقة، ص 115.

20 – ميجان الرويلي، د. سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي (إضاءة لأكثر من تسعين تيارًا أو مصطلحًا أدبيًا)، ص 22.

21 – الشاب الظريف، قصيدة (لا تخف ما صنعت بك الأشواق).

22 – عبدالله الغذامي: المرأة واللغة المركز الثقافي العربي، ط3، الدار البيضاء، بيروت، 2006م. ص :8.

23 – حنان الشيخ: حكاية زهرة، ط3، دار الآداب،.1998م. ص192.

24 – أيمن رجب طاهر، حيدر بن زرع النيل، ص 102.

25 – أيمن رجب طاهر، رواية حيدر بن زرع النيل، ص 136.

26 – الرواية السابقة، ص 116.

27 – الرواية السابقة، ص 245.

عدد التحميلات: 0