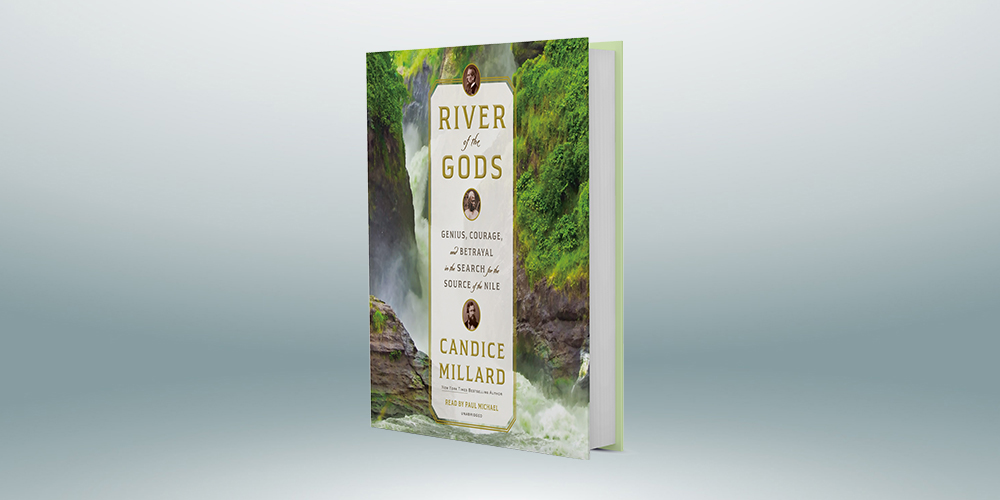

الكتاب: “نهر الآلهة: عبقرية وشجاعة وخيانة في البحث عن منبع النيل”

المؤلف: كانديس ميلارد

الناشر: Doubleday

تاريخ النشر: 17 مايو 2022

اللغة: الإنجليزية

عدد الصفحات: 368 صفحة

يقطع النيل جغرافيا هائلة لـ11 دولة تشترك معًا في أطول نهر بالعالم، وللنيل رافدان رئيسيان يلتقيان في الخرطوم، هما النيل الأبيض (الأطول) الذي ينبع من منطقة البحيرات الكبرى بوسط أفريقيا، والنيل الأزرق (الأقصر ولكن الأكبر في كمية الماء) الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، ومع ذلك فإن العثور على المصدر تطلب أكثر من مجرد السير على طول حافة النهر قبل الدخول في وحل مستنقعات غير سالكة.

وطوال آلاف السنين، تعاقب المستكشفون على اكتشاف “متاهة” النيل الهائلة، وبينهم المؤرخ الإغريقي هيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد) الذي أخطأ تحديد منابع النيل، والفراعنة والرومان الذين أرسلوا بعثات لاستكشاف المنابع، وحتى الجغرافيين العرب الذين كتبوا عن النيل كثيرا، ومنهم محمد الإدريسي الذي حدد المنابع ببحيرة كبرى في الجنوب، وكذلك المؤرخ تقي الدين المقريزي والرياضي الخوارزمي وعبد الله البكري والقزويني وغيرهم.

وفي العصور الحديثة كانت القارة السمراء ضحية الاستعمار الأوروبي، وأثار اكتشاف وترجمة حجر رشيد موجة من الاهتمام بمصر القديمة، وفي الوقت نفسه، أرسلت القوى الأوروبية موجات من الاستكشافات تهدف إلى رسم خريطة لأركان العالم المجهولة وتوسيع إمبراطورياتهم الاستعمارية.

رحلات الجمعية الملكية

في عام 1856، كان البريطانيون يوسعون إمبراطوريتهم، وكانت قارة أفريقيا (باستثناء السواحل) غير معروفة وغير مستكشفة.

كانت الجمعية الجغرافية الملكية مهتمة بالأمر، وبدأت في تمويل العديد من البعثات لفتح “القارة المظلمة”، ووقعت إحدى البعثات في يد قطاع الطرق قبل أن تبدأ، بينما تمكنت الرحلة الاستكشافية الثانية بعد سلسلة من الوفيات الوشيكة واستنفاد الإمدادات من الوصول إلى بحيرة تنجانيقا فقط.

في حين وصلت بعثة ثالثة إلى بحيرة فيكتوريا لكنها لم تتمكن من استخدام القوارب لاستكشاف الأنهار التي تتدفق داخل البحيرة أو خارجها، لذلك عادت بلا دليل قاطع.

وفي كتابها الصادر حديثًا “نهر الآلهة: عبقرية وشجاعة وخيانة في البحث عن منبع النيل” تتناول المؤلفة كانديس ميلارد، قصة إرسال ضابطين بريطانيين في جيش شركة الهند الشرقية البريطانية -هما ريتشارد بيرتون وجون هانينغ سبيك- من قبل الجمعية الملكية لاستكشاف النيل، واشتهر المستكشف والمستشرق بيرتون بالفعل برحلته إلى مكة التي تنكر فيها في زي زعيم عربي، وعرف كذلك بترجمته لحكايات ألف ليلة وليلة، وكان أرستقراطيًا شابًا وضابطًا في الجيش.

منذ البداية اختلف الرجلان كثيرًا، لكنهما تحملا مصاعب هائلة وإخفاقات عديدة في عمق القارة السمراء، وأصبح بيرتون مريضًا جدًا، لكن سبيك -الذي لم تكن له خبرة سابقة بالاستكشاف وكان يتحدث الإنجليزية فقط بخلاف بيرتون الذي تحدث عددًا كبيرًا من اللغات- واصل الرحلة مدعيًا أنه وجد منبع النيل في بحيرة كبيرة أطلق عليها اسم بحيرة فيكتوريا، وعندما عادوا إلى إنجلترا، سارع سبيك إلى نسبة الفضل لنفسه مستهينا ببيرتون، وعارض بيرتون ادعائه، وأطلق سبيك رحلة استكشافية ثانية إلى أفريقيا لإثبات اعتقاده.

وأصبح الاثنان عدوين لدودين، وانحاز الجمهور إلى بيرتون مما أثار حسد سبيك، وفي اليوم السابق لمناظرتهما المفترضة أطلق سبيك النار على نفسه.

ومع ذلك، تقول المؤلفة، كان هناك رجل ثالث في كلتا البعثتين، اسمه محجوب في حكايات الإمبراطورية ومآثرها، عمل مرشدًا ومترجمًا ومفاوضًا للبعثات الاستكشافية، وهو سيدي مبارك بومباي، الذي تم استعباده وشحنه من قريته في شرق أفريقيا إلى الهند، وعندما مات الرجل الذي اشتراه، شق طريقه إلى جيش السلطان المحلي، وسافر في النهاية إلى أفريقيا حيث استخدم براعته اللغوية وشجاعته لكسب لقمة العيش كدليل، والتقى ببيرتون وسبيك في زنجبار.

ويقول الكتاب إنه من دون مواهب بومباي الفريدة، كان من الصعب أن يقترب أي من المستكشفين من منابع النيل، أو ربما حتى البقاء على قيد الحياة.

وبين الكاتب أنه مع ذلك كله، فقد قام الثلاثة باكتشافات؛ حيث تبين أن المسطح المائي الكبير في قلب القارة عبارة عن 3 بحيرات رئيسية منفصلة، واستطاعت الرحلة أن ترى اثنتين منها.

لقد وصل بيرتون وسبيك معًا إلى تلك البحيرة التي كان الأوروبيون يسمونها تنجانيقا، لكن سبيك فقط هو الذي رأى البحيرة الأخرى “نيانزا” -التي أسماها بحيرة فيكتوريا- حيث كان بيرتون عاجزًا بسبب المرض وأضعف من أن يكمل الطريق.

وبطبيعة الحال، شعر بيرتون أن البحيرة التي رآها هي المصدر المحتمل لنهر النيل، في حين كان سبيك مقتنعًا بأن المصدر الحقيقي يجب أن يكون البحيرة التي لم يرها منافسه، ورغم أن الرجل الأصغر سنا -سبيك- ستثبت صحة وجهة نظره في النهاية، كان هذا الخلاف الأساسي كفيلاً أن يجعل حياة المستكشفين بعد ذلك صعبة.

ورغم أن الكتاب الجديد لم يغفل دور العبودية وتجارة الرقيق في جهود الاكتشاف وحاول تقليل المركزية الأوروبية للقصة عبر التركيز على قصة سيدي مبارك مومباي، فإنه لم يتعرض لجهود الاستكشاف القديمة التي سبقت رحلة المستكشفين الإنجليز.

فقد عرف سكان الحبشة والمصريون والنوبيون والسودانيون القدماء الكثير عن منابع النيل منذ زمن طويل، وترك رحالة عرب وجغرافيون نصوصًا مهمة لا غنى عنها عن منابع النهر الكبير.

عدد التحميلات: 0