إبَّان أولى أيام التحاقي بكلية الآداب، دارسًا للغة العربية، وقد مرَّت الآن أكثر من أربعة وثلاثين سنة على تلك الفترة، وأنا أحاول استكشاف طبيعة الأجواء الجديدة، والسعي إلى سبر أغوار بعض خبايا السُّبُل المجهولة، وفهم كيفيات بلوغ المنتهى بكيفية فعالة، لا زلت أذكر التقاط مسامعي باستمرار لإشارة أشبه بخلاصة مكثَّفة، من لدن الطلبة القدامى؛ السابقين إلى المضمار والحلبة، ومنهم من تجاوزت مستوى أقدميته الحدود المعقولة زمنيًا، جراء انغماسه اللامشروط في أنشطة ثقافية وسياسية داخل الحرم الجامعي.

إجمالاً، أخبِرت حينها بما يلي:

-”عليكَ بكتابات شوقي ضيف، إنَّه دَبَّابة الأدب العربي!”.

المقصود بالدَبَّابة مثلما وَظَّفها زعماء طلبة قسم اللغة العربية آنذاك، موسوعية شوقي ضيف المتعدِّدة، بين تاريخ الأدب العربي، النقد، اللغة، البلاغة، السير، التحقيق.

حينما انتقلت إلى السنة الثانية، بدأت أفكِّر في مباراة مدرِّسي التعليم الإعدادي، فَوُجِّهت مرة أخرى إلى دروس شوقي ضيف، مثلما وردت الإحالات غير مرة إلى جابر عصفور، تحديدًا كتابه ”الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب”، وإحسان عباس من خلال دراسته ”تاريخ النقد الأدبي عند العرب”، ثم محمد مفتاح وكتاب ”في سيمياء الشعر القديم”.

لكن نصيب الترشيحات حقيقة لم تتوقف عن ترديد شوقي ضيف، باعتباره المرجعية الأولى قياسًا لباقي الأسماء المشار إليها، بخصوص الاطلاع على مصادر ومرتكزات الأدب العربي الحديث ومتونه القديمة: ”فالرجل رائد في النقد والدراسات الأدبية. وهو رائد في تأصيل مناهج جديدة للبحث العلمي. وهو رائد في الدراسات القرآنية والإسلامية. وريادته لتلك المجالات كلَّفته الكثير، فقد وهب حياته كلها للبحث العلمي”(1).

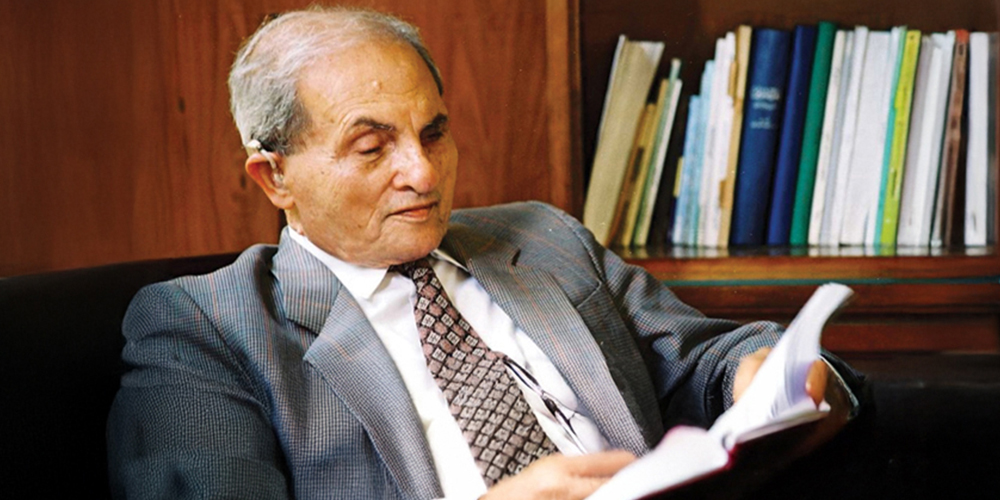

شوقي ضيف موسوعة الأدب العربي الحديث، ضمن حلقة أعلامه البارزين، الذي عكس مشروعه نفس روح جيل النهضة العربية، وأحد تلاميذ طه حسين المباشرين، أقول ولد في قرية دمياط شمال مصر سنة 1910، اسمه الحقيقي أحمد شوقي عبدالسلام ضيف، بحيث أطلقت عليه أمه تسمية أحمد شوقي تيمُّنا بذاكرة أمير الشعراء.

عاش خلال طفولته تجربة مماثلة لما اختبره سلفًا طه حسين، فقد أصيب بمرض كاد أن يأتي على بصره تمامًا :”فقد رمدت عينه اليسرى وهو في المهد، وأمه لاتزال تضمه إلى صدرها، فلم يذهب به أبوه إلى طبيب عيون، إذ لم يكن في دمياط على ما يبدو طبيب عيون في العقد الثاني من القرن الحاضر، فذهب به الأب إلى طبيب كان يذهب إليه كثيرون من أهل القرية لفحص جميع أمراضهم وكان على هذا الطبيب حين رأى عين الصبي الرمداء أو المريضة وأن سحابة هبطت عليها، أن ينصح أباه باستشارة طبيب عيون. وبدلاً من ذلك أجري للصبي عملية في عينه، وظن الأب أنها نجحت وهي لم تنجح فقد ظلت السحابة تحجب نظر العين، وفقد الصبي عينه اليسرى إلا بصيصًا ضئيلاً”(2).

استمرَّ معه تأثير ذلك، غير أنه أكمل حفظ القرآن في سنِّ العاشرة، ثم بداية انتماء شوقي ضيف الراسخ إلى عالم المكتبة، بحيث لم ينفصل ربما يومًا عن النبش في ذخائرها سوى يوم وفاته يوم 13 مارس 2005: ”نشأ الصبي يرى في مكتبة أبيه كتب فقه وحديث مختلفة، وكان جدُّه شيخًا مثل أبيه، وكان لهذه النشأة في بيئة دينية أثر عميق في نفسه، فقد نما عوده على محبَّة الإسلام ورسوله الكريم وإعزازهما وتوقيرهما وتقديسهما. وكان في مكتبة أبيه بعض كتب تاريخية وأدبية مثل فتوح الشام وديوان ابن الفارض وقصة ماجدولين للمنفلوطي، فكان الصبي ينظر في هذه الكتب وأمثالها أحيانًا وفي بعض الكتب الدينية”(3).

اشتُهر شوقي ضيف، حسب إجماع الشهادات في حقه، بأنَّه مثقف متواضع قدر رصانته العلمية، زاهد في المناصب والجوائز ودواعي الجاه والسلطان، كرَّس مجمل حياته إلى التحصيل العلمي، بكل اجتهاد وشغف ورغبة عارمة قصد النهوض بالمجتمع العربي والمصري عبر إعادة الاعتبار للهوية الحضارية، بمساءلة التاريخ والفكر ثم طبيعة حدود تداخلهما وتباينهما، وكذا الحصيلة المعرفية الكامنة في تلك النتوءات، لذلك نهل من ينابيع وروافد الأدب ومختلف حقوله اللغوية، البلاغية، الفنية، فقد اشتغل مشروعه على جبهتي القديم والحديث، وفق رؤية موضوعية أساسها مقتضيات السؤال العلمي، ضمن أفق مدرسة تالية لمعالم وعناوين جيل الرواد: طه حسين، حسين هيكل، مصطفى عبدالرزاق، أمين الخولي، أحمد أمين، عبدالوهاب عزام، عباس العقاد، عبدالقادر المازني، عبدالرحمن شكري، سلامة موسى، صادق الرافعي…، تزعَّم شوقي ضيف قيادتها :”بحكم تكوينه الفكري والروحي، وثقافته الخصبة ودراساته المتنوعة، في معاهد الأزهر، وتجهيزية دار العلوم، وكلية الآداب، للقيام بهذا الدور”(4). مدرسة، رفضت الاندماج تمامًا في التراث القديم أو الاكتفاء بالذوبان في التيارات الأوروبية المعاصرة.

حسب مرتكزات هذا المنظور، تجلَّت معطيات نظرياته التي قاربت خمسين كتابًا مرجعيًا أكاديميًا، بحيث لا يمكن لأيِّ باحث السعي إلى دراسة الأدب والبلاغة والشعر والنحو والنقد، دون العودة إلى مضامين صفحاتها.

ترعرع شوقي ضيف الطفل، تحت سماء قرية دمياط بحيثياتها الريفية البسيطة والمحافِظة، ثم انتقل إلى دار العلوم في القاهرة، فالأزهر وكذا كلية جامعة القاهرة، ليحصل على شهادة الإجازة سنة 1935، والماجستير سنة 1939، بموضوع تناول الآراء النقدية في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وأخيرًا درجة الدكتوراه سنة 1942 حول موضوع ”الفن ومذاهبه في الشعر العربي”، بإشراف معلِّمه الأول طه حسين، الذي صرح خلال تلك المناسبة: ”وإذا كنت حريصًا على أن أقول شيئًا في التقدمة، فإنما هو تسجيل الشكر الخالص للجامعة التي أنتجت الدكتور شوقي ضيف الذي أنتج هذه الرسالة”.

ابتدأ تكوينه دينيًا في معهد دمياط، منكبًّا على دروس علوم اللغة والدين والنحو والبلاغة وأصول الفقه ثم التفسير، ملتهمًا متون الألفية والأجرومية وقطر الندى ومغني اللبيب. خلال مرحلة ثانية، صادف طبعًا الحضور الملهم لطه حسين، مثلما اكتشف أشعار أحمد شوقي، عباس العقاد، صادق الرافعي، محمد حسين هيكل، وكذا شعراء المهجر.

مرحلتان فكريتان أساسيتان، صاغتا البناء الفكري عند شوقي ضيف، أحد أبرز أسماء الجيل الثاني، الذي واصل حمل مشعل جيل الرواد واضع أسس ومرتكزات الحلقة الجامعة بين الدراسات التراثية واستيعاب متونها، وفي الوقت ذاته مواكبة التطورات الحديثة للمعارف الجارية، هكذا راكم شوقي ضيف أوراشا بحثية يصعب حصر أبعاد هوية خريطتها، كأنَّه أراد الكتابة في كل شيء تقريبًا:

الحب العذري عند العرب، الأدب العربي المعاصر في مصر، البلاغة تطور وتاريخ، تعريفات العامية في الفصحى، المدارس النحوية، تيسيرات لغوية، في النقد الأدبي، فصول في الشعر ونقده، في الأدب والنقد، الوجيز في تفسير القرآن الكريم، سورة الرحمن وسور قصار، الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة، عالمية الإسلام، معجزات القرآن، محمد خاتم المرسلين القسم في القرآن الكريم، تجديد النحو، تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثًا، ابن زيدون الشاعر الأندلسي، شوقي شاعر العصر الحديث، حافظ إبراهيم، إسماعيل صبري، أحمد محرم، معروف الرصافي، خليل مطران، جميل صدقي الزهاوي، علي محمود طه، أبو القاسم الشابي، تاريخ الأدب العربي بمختلف عصوره وأقاليمه في عشر مجلدات، ثم تحقيق مخطوطات ”الردّ على النحاة” (ابن مضاء القرطبي)،” المغرب في حلى المغرب” (ابن سعيد المغربي الأندلسي)، ”السبعة في القراءات” (ابن مجاهد)، ”الدرر في اختصار المغازي والسير” (ابن عبد البر)، ”نقط العروس في تواريخ الخلفاء” (ابن حزم)، ”رسائل الصاحب بن عباد” (الصاحب بن عباد)…

عناوين عريضة لمخطَّط مترامي الأطراف، متنوع المشارب والطموحات، مكتنز نظريا ومركَّز منهجيًا، شَغَلَ آلاف الصفحات، طواها كما قلت خمسون مؤلفًا متينًا، جعلت شوقي ضيف علامة مضيئة بخصوص ترسيخ متن المنظومة النقدية العربية المعاصرة، وتقديم تراكمات كبيرة، نتيجة ذلك وإلى جانب أستاذيته اللامعة داخل فضاء كلية الآداب في جامعة القاهرة، انتُخِبَ عضوًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1976، وأمينه العام سنة 1988 ، ونائبًا لرئيسه سنة 1992، ورئيسًا له سنة 1996، ثم رئيسًا لاتحاد المجامع اللغوية العربية، آخذًا على عاتقه مهمة تطوير اللغة العربية.

والحالة كذلك، بدا حتميًا تتويج مساره بجوائز تقديرية، تثمينًا من طرف الأوساط العلمية للمباحث التي أرسى شوقي ضيف معالمها النوعية، أبرزها: جائزة مجمع اللغة العربية (1947)، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب (1955)، جائزة الدولة التقديرية في الآداب (1979)، جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي (1988)، جائزة مبارك للآداب (2003).

بجانب بداية اكتشاف شوقي ضيف الشاب، لأسماء أدبية تؤثث مقالاتها صفحات صحيفتي البلاغ الوفدية والسياسة الدستورية، فقد انطلق اهتمامه بالدرس النقدي الحديث نتيجة حدثين نوعيين:

أولاً، صدور كتاب طه حسين ”في الشعر الجاهلي”، والضّجَّة الكبيرة التي أثارها نتيجة بلورة أطروحته التشكيكية نحو جانب كبير من الشعر الجاهلي، فأغلبه منتحل حسب هذا التصور، مما أثار حفيظة المنظومة المعرفية المهيمنة، فوجَّهت إلى طه حسين المفكر والشخص، كما يعلم الجميع جملة انتقادات عنيفة جدًا، صارت حملة ملأت الصحف غاية البرلمان: ”وقدَّم طه حسين إلى الجامعة استقالته، ولولا سعة أفق الحكومة لطوِّح به، فقد ردَّت إليه استقالته، واكتُفي بمصادرة الكتب. وكانت النيابة قد حقَّقت معه، وثبت لها حسن نيته، وأمرت بحفظ الدعوى. ومرت العاصفة سياسيًا، ولكن ظل لها دويّ واسع في الأوساط الأدبية، وألفت كتب مختلفة في الردّ على طه حسين. وأعاد طبع الكتاب باسم جديد هو في ”الأدب الجاهلي” وقد صوَّر فيه مناهج النقد الغربي في دراسته الأدب”(5).

ثانيًا، الاحتفال بالشاعر أحمد شوقي وتتويجه بلقب أمير الشعراء، فقد انعقد: ”مهرجان كبير برياسة سعد زغلول لتكريم شوقي شاعر مصر الحديثة اشتركت فيه جميع البلاد العربية بمندوبين من كبار أدباءها وشعرائها كي يضعوا في مفرقه – مع كبار الأدباء والشعراء في مصر-تاج إمارته للشعر العربي الحديث وشعرائه المعاصرين على اختلاف بلدانهم وأقطارهم”(6).

جَسَّد اسم طه حسين، ورمزيته الكبيرة، حافزًا ملهِمًا بالنسبة للشاب شوقي ضيف كما الحال مع أجيال متوالية، كي يختار خلال الموسم الدراسي (1930-1931) الالتحاق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة: ”وقُبِل بين كثيرين كانوا نحو ثمانين طالبًا من الأزهر والتجهيزية. جاءوا جميعًا مشوقين إلى الاستماع لطه حسين ولمحاضراته وما يحدث من دراسات نقدية جديدة في الأدب العربي وأدباءه. ورأى قسم اللغة العربية أن ينتظموا في سنة تمهيدية قبل دخولهم السنة الأولى بالكلية يتعلمون فيها اللغات الأجنبية حتى يصبحوا على قدم المساواة في تلك اللغات مع من ينتظمون في الكلية من طلاب المدارس الثانوية. وخُيِّر هؤلاء الطلاب الجدد بين تعلم اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية ليتخذوا من إحداها لغة أساسية أولية ومن ثانية لغة فرعية. واختار الفتى الإنجليزية لغة أولى والفرنسية لغة ثانية. وعكف على درس هاتين اللغتين الأجنبيتين ليل نهار”(7).

إذن، بعد منظومة التعليم الأزهرية، الموسومة أصلاً بالطابع التراثي واللغوي والديني، انتقل مسار شوقي ضيف، إلى مدرَّجات وفصول الجامعة حيث عميدها طه حسين ورئيس قسم اللغة العربية، أفسحت مجال المعرفة والتعلُّم في تخصُّصات اللغات الأجنبية أساسا الانجليزية والفرنسية، ثم الدراسات القديمة اليونانية واللاتينية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا.

وقف شوقي ضيف في سيرته عبر فقرات مطولة، للاحتفاء بذاكرة الأساتذة الذين ألهموه إلى جانب طه حسين، وأرسوا مشارب معرفية أخرى، وشكَّلوا له موضوع تقدير كبير؛ معرفيًا وإنسانيًا، سواء من خلال رصانتهم في مجالات تدريسهم أو طبيعة شخصياتهم، وكذا نوعية أساليب التدريس التي وظَّفوها ورسَّخوها في علاقاتهم بالطلبة، بحيث أشار تحديدًا إلى :

إبراهيم مصطفى أستاذ النحو: “يدرس لهم النحو بطريقة جديدة لم يألفها الفتى حتى في الأزهر ولا في تجهيزية دار العلوم ولا في كتب النحو القديمة التي اطلع عليها .طريقة نقدية تحليلية، يُدْرَس فيها الباب من أبواب النحو دراسة تاريخية، تصور آراء النحاة القدماء فيه على مر الأجيال، ولا يكتفي الأستاذ بذلك، بل يعرض الباب مبينًا ما جاء عن العرب من شواهد شعرية فيه محاولا أن ينفذ من خلال ذلك إلى رأي جديد يبسطه للفتى ورفاقه، وكان قد وضع نصب عينيه أن يخلِّص النحو من شوائبه الكثيرة التي جعلته أشبه بغابة ملتفة”(8).

أمين الخولي أستاذ البلاغة: ”يجمع بين القديم والجديد مع محافظة واضحة على القديم، فقد عاد بعد رجوعه من الغرب إلى الزيّ الأزهري، وهو مع ذلك يكره الجمود ويحب التجديد، وكان يحاول أن يصطنع نهجا جديدا في تدريس البلاغة، وكان لايزال يدفع الفتى ورفاقه إلى نقد كل ما يقرءون وأيضًا إلى نقد كل ما يدلي به من آراء”(9).

عبدالوهاب عزام أستاذ الفارسية: ”كان مثلاً رفيعًا من أمثلة الدأب العلمي الخصب، وهو أول أستاذ مصري علَّم الفارسية للطلاب في جامعة القاهرة، وكان يؤمن بالعروبة والإسلام إيمانًا عميقًا شاعرًا بأن الوطن العربي جميعه وطنه بل إن الوطن الإسلامي جميعه وطنه”(10).

الشيخ مصطفى عبدالرزاق أستاذ الفلسفة الإسلامية، وأحد تلامذة محمد عبده: ”وكان قد تعمق الثقافتين: الأزهرية القديمة والفرنسية الحديثة، فكان محافظًا وفي الوقت نفسه كان مجددًا. أو بعبارة أخرى كان يجمع بين المحافظة وخير ما فيها والتجديد وخير ما فيه، فهو من الرعيل الذي استظهر إلى أقصى حد شخصية أمته الإسلامية العربية المصرية مع التزود بالفكر الغربي الحديث تزودًا من شأنه أن يجلو هذه الشخصية ويبرز خصائصها العقلية على نحو ما كان يبرز الشيخ مصطفى عبدالرزاق الفكر الإسلامي بخصائصه ومقوماته وطوابعه”(11).

أحمد أمين أستاذ الحياة العقلية الإسلامية: ”يعد في طليعة من جمعوا بين الثقافتين القديمة والحديثة جمعًا رائعًا يعينه عقل بصير ونظر دقيق ودأب لا يماثله دأب في البحث واستيعاب لا يدانيه استيعاب لكنوز الفكر الإسلامي وذخائره. وكان يحاضر الفتى ورفاقه في الحياة العقلية الإسلامية، ولم تكن صورة هذه الحياة واضحة في نفوس المثقفين فأكبَّ عليها يدرسها ويذلِّل صعابها وعقابها”(12).

أشرف آنذاك أحمد أمين على مجلة ”الرسالة”، التي كانت واجهة إعلامية متميِّزة لمشاهير الأدب المصري، تنشر مقالات طه حسين وعباس العقاد وعبدالقادر المازني وعبدالرحمن شكري، وبجانب هؤلاء أتاحت للشابِّ شوقي ضيف، سنة 1934، أول موعد له مع بداية تراكمات الكتابة والنشر، عندما هيَّأ أول مقالاته النقدية تحت عنوان: ”حول الموضوع والغموض” كي يعضِّد رأي طه حسين الوارد بين طيات تحليله قصيدة الشاعر الفرنسي بول فاليري’ ‘المقبرة البحرية”، بحيث أشاد بغموض أبياتها الشعرية. غير أنَّ، مقاربة طه حسين تلك، انتُقِدَت من طرف كاتب عراقي، توخى الدفاع عن نظرية مغايرة مفادها عدم اجتماع الغموض والجمال الفني ضمن بوتقة واحدة، لذلك يظلّ الوضوح مرجعية أولى للجمال الشعري.

تبنَّى شوقي ضيف متعقِّبا خطى طه حسين وكذا المستشرق كارل بروكلمان، منظورًا تاريخيًا لتقييم الأدب، كما استلهم منهج هيبوليت تين أو المدرسة الطبيعية التي تفسِّر التطور الأدبي بناء على خضوعه لقوانين الجنس أو العرق، الزمان، المكان.

بدأ دراسته لكل عصر من العصور الأدبية التي أراد التأريخ لها، بالبحث في منظومة المعطيات السياسية والاجتماعية ثم الثقافية، وكذا الجمع بين عنصري الزمان والمكان، قصد الانتهاء إلى نتائج أكثر إحاطة وشمولية، فقد لاحظ بأنَّ جهود العرب المحدثين وكذا المستشرقين، لم توجِّه اهتمامها نحو دراسة الأدب العربي والأدباء العرب على امتداد التاريخ، من الجاهلية غاية العصر الحديث.

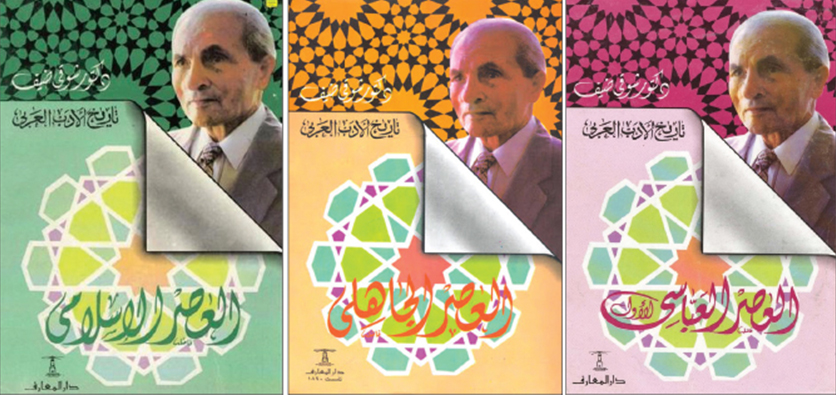

اقتنع شوقي ضيف دائمًا، بأنَّ فهم حاضر الظواهر الأدبية واستيعاب كنهها، يقتضي لزومًا دراسة الماضي بهدف تأصيل المفاهيم والمتون، من ثمَّة بلور مشروعه حول موسوعة الأدب العربي، الذي استغرق اشتغاله عليه ثلاثين سنة من خلال تسعة أجزاء، شملت كل التاريخ الأدبي من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، آخذًا على عاتقه مهمَّة الدفاع عن التراث العربي وهويته الحضارية، مستندًا دائمًا على روافد ومبادئ المنهج النقدي التاريخي؛ مثلما اشتغل عليه طه حسين، وإن اختلفت قصدية كل واحد منهما، بحيث ابتغى صاحب الشعر الجاهلي الدفاع عن التراث بدعوته أساسًا إلى التجديد العقلي عبر تحريره من سطوة الجمود، بالتالي ضرورة التشبع بنظرة تاريخية تطورية.

أوضح شوقي ضيف، اللبنات الكبرى لطبيعة هواجسه في مقدمة كتابه ”العصر الجاهلي”، كحلقة أولى ضمن حلقات طويلة شملت عصور الأدب العربي وأعلامه وشخصياته: ”للباحثين المحدثين من عرب ومستشرقين كتب مختلفة في تاريخ الأدب العربي أدَّت كثيرًا من الفائدة والنفع منذ ظهورها، غير أن من الحق أنه ليس بين هذه الكتب ما يبسط الحديث في أدبنا وأدباءنا على مرّ التاريخ من الجاهلية إلى العصر الحديث بسطًا مفصلاً دقيقًا. وأغزر هذه الكتب وأحْفَلَهَا مادة كتاب ”تاريخ الأدب العربي” لبروكلمان، وهو دائرة معارف جامعة، لا تقتصر على الحديث عن شعرائنا وكتَّابنا، بل تفيض في الكلام عن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صنف وعلى كل لون، مع استقصاء آثارهم المطبوعة والمخطوطة في مشارق الأرض ومغاربها والإشارة إلى ما كُتب عنهم قديما وحديثًا. وهذه العناية من وصف العناية من وصف التراث العربي جميعه جعلت بروكلمان لا يعنى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية ولا ببحث شخصيات الأدباء بحثًا تاريخيًا نقديًا تحليليًا، إذ شغلته عن ذلك مواد كتابه المتنوعة الكثيرة. وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدبنا العربي يفتقر إلى طائفة من الأجزاء المبسوطة تُبْحث فيها عصوره من الجاهلية إلى عصرنا الحاضر كما تبحث شخصياته الأدبية بحثًا مسهبًا”(13).

لكن، بين طيات هذا النزوع التاريخي، حاول شوقي ضيف الربط بين النقد التاريخي والجمالي، لتجنُّب عقم الاكتفاء بالسرد التاريخي، وتضمين اقتفائه التاريخي التوثيقي، نظرياته الخاصة في النقد والدراسات الأدبية: ”حاول أن يخرج دراسة الظاهرة الفنية والنفسية من خلال منهج تاريخي، مع تحليل دقيق للظواهر الحضارية، وفحص علمي للتطور الجمالي للأدب، وتذوق فني لخصائصه وقيمه وطرائق التعبير والتصوير التي يتميز بها. مع دراسة تلك التقاليد الفنية والفكرية والجمالية دراسة تاريخية في إطار العصور المختلفة التي مرت بالأدب العربي”(14).

يستخلص المذاهب الفنية وملامح التطور والتجديد، في إطار فحص دقيق وتأمل عميق وتذوق جمالي، ثم الوقوف على المعطيات النفسية بجانب الظروف والشروط التاريخية، مما يقلِّص إلى حد ما، أبعاد النتائج السلبية لتقسيم العصور الأدبية من منظور سياسي: “فالتقاليد الفنية والقيم الجمالية والخصائص التعبيرية تتكون ببطء، وعلى امتداد فترات طويلة من الزمن، ولا يمكن أن تزول بطريقة فجائية، كما يحدث في عالم التاريخ أو الاقتصاد، فقد ينتهي عصر تاريخي بانقلاب فجائي، يجئ بعده عصر آخر، ويتولى الصدارة رجال آخرون. ولكن هذا الأمر لا يحدث في مجال الأدب والفن والفكر والثقافة، فربط عصور الأدب بالعصور التاريخية، لا يستقيم من الناحية العلمية”(15).

سعى شوقي ضيف الحفاظ على ”حيادية” المنهج التاريخي من خلال الرصد والتوثيق طبعًا، لكن بجانب ذلك ضرورة الاستناد خلال الآن ذاته على إيحاءات التذوق الجمالي والتناول الفني، بحيث جعل التاريخ رهن إشارة الدرس الأدبي مع مراعاة الناقد أثناء عملية تأريخه على ذائقته الجمالية والإصغاء لنبضات قراءة يقظة ومتأنِّية قصد التقاط جوانب التطور الجمالي والفني التي تعلو فوق المعايير الموضوعية سواء تاريخية أو مكانية: ”ترتبط بعناصر أخرى مركبة ومعقدة يمكن أن نسميها “التقاليد الجمالية”. فلكل حضارة أو أمة أو مجموعة من الناس ”تقاليد جمالية ”تتجلى في طريقة التعبير، ووسائل التفكير والتصوير، والقدرة على الإيحاء، وإدراك الأدوات التي تجعل الصياغة الفنية للأدب موحية مؤثرة”(16).

عمومًا راكمت عناوين مجلَّدات: العصر الجاهلي، العصر الإسلامي، العصر العباسي الأول، العصر العباسي الثاني، عصر الدول والإمارات (الجزيرة العربية، العراق، إيران)، عصر الدول والإمارات (الشام)، عصر الدول والإمارات (مصر)،عصر الدول والإمارات (الأندلس)، عصر الدول والإمارات (ليبيا، تونس، صقلية)، عصر الدول والإمارات (الجزائر، المغرب الأقصى، موريتانيا، السودان)، موسوعة غنيَّة جدًا درست مختلف تلك العصور تبعًا لتقلُّباتها السياسية والفكرية، دراسة علمية دقيقة وبكيفية مفصَّلة، بحيث: ”يستطيع الشاب الذي لم تتح له الظروف أن يدخل الجامعة، إذا قرأ هذه الموسوعة الرائدة، أن يفقه الأدب العربي بكل أجناسه، وأن يتعرف على تاريخ هذه الأمة وسياستها وحياتها العقلية والحضارية، وهذه خير شهادة لكاتب وكتاب. وأعتقد أن الدكتور شوقي ضيف، قد حقق حلم رواد النقد والدراسة الأدبية في مطلع هذا القرن”(17).

واصل فعلاً رسالة الجيل الأول، بكيفية مغايرة من حيث القصد المعرفي، فبعد هواجس البعث والتجديد مع طه حسين وأحمد أمين، جاءت كتابات شوقي ضيف ومن سار على منواله بهدف تحقيق التأصيل النظري، واستخلاص أسس مذاهب فنية للأدب العربي، فقد اهتدى من خلال أعماله: ”الفن ومذاهبه في الشعر العربي” (1943)، “الفن ومذاهبه في النثر العربي” (1946)، ”التطور والتجديد في الشعر الأموي” (1952)، صوب تحديد معالم ثلاثة مذاهب فنية، وسمت تاريخ الشعر العربي، هي : الصنعة، التصنيع، التصنُّع. رافضًا التقسيم الثنائي المألوف بين شعراء الطبع الخاضعين لعمود الشعر دون تنميق ولا تأنُّق، ثم شعراء الصَّنعة الذين ينحرفون عن ضوابط العمود تنميقًا وتأنُّقًا وتكلُّفًا.

إذن، حسب التأويل الجديد، ساد تاريخ الشعر العربي ثلاثة مذاهب:

”المذهب الأول: ”مذهب الصَّنعة” وضمّ شعراء العصر الجاهلي والعصر الإسلامي حتى العصر العباسي، ومثَّله في بدايته زهير، ثم امتد إلى العصر العباسي، وظلَّ قائمًا، ومثله بشار، وأبو نواس، ثم البحتري، وابن الرومي.

المذهب الثاني: ”مذهب التصنيع” ومثَّله في القرنين الثاني والثالث الهجريين مسلم بن الوليد، ثم أبو تمام وابن المعتز.

المذهب الثالث: ”مذهب التصنُّع”، وقد ظهر في القرن الرابع”(18).

فالصَّنعة حاضرة دائمًا منذ العصر الجاهلي، بناء على تقيُّد الشاعر الضمني بممارسات وتقاليد ومصطلحات موروثة تاريخيًا، تتصل بالأصول الصوتية وكذا التصوير، عبر استلهام تراث الألفاظ والمعاني والأوزان والقوافي، تجعل الشعر صناعة وحرفة وصقلاً وتنقيحًا، أكثر من كونه فطرة وطبعًا وسجية أو فقط مجرد إلهام.

أيضًا، طَبَّقَ نظريته تلك المتعلِّقة بالمذاهب الثلاثة، على جنس الخطابة والكتابة الفنية خلال العصرين الأموي والعباسي بحيث تناول الصنعة عند عبدالحميد الكاتب، ابن المقفع، سهل بن هرون، الجاحظ، ابن العميد، الصاحب بن عباد، أبي إسحاق الصابي، بديع الزمان الحريري، أبو العلاء المعري، كما أفرد القسم الثالث للحديث عن المذاهب الفنية في الأندلس ومصر بقراءته المسهبة في نصوص ابن شهيد، ابن زيدون، لسان الدين بن الخطيب…

بجانب اشتغالاته النقدية، بحث شوقي ضيف كثيرًا في مرتكزات الجانب النحوي واللغوي، وما يتصل بضرورة تطوير اللغة العربية، وتبسيط قواعدها، وإصلاح الدرس اللغوي، فجاءت انطلاقته بتحقيقه كتاب “الردّ على النحاة” لصاحبه ابن مضاء القرطبي، وأصدره عام 1947، كي يناقش ثانية نظرية العامل في النحو العربي: ”وقد سدَّد ابن مضاء سهام دعوته أو قل سهام ثورته إلى نظرية العامل، التي أحالت كثيرًا من جوانب كتاب النحو العربي إلى عُقَد صعبة الحلّ، عسيرة الفهم. وما العامل؟ إن كل ما تصوّره النحاة في عواملهم تصوّر باطل، وهل يستطيع أحد أن ينكر ما يقوله ابن مضاء، من أنّ الذي يصنع الظواهر النحوية في الكلمات، من رفع ونصب وجر، إنَّما هو المتكلم نفسه، لا ما يزعمه النحاة من الأفعال وما شاكلها من الأسماء والحروف. وابن مضاء لا يُزري على نظرية العامل، ويلتمس تهجينها، لأنها فاسدة في ذاتها، وإنَّما لما تجرُّه من تقدير في العبارات، لعوامل ومعمولات، على نحو ما يعرف في أبواب الضمائر المستترة، والتنازع، والاشتغال، ونواصب المضارع من مثل الفاء والواو، وأنّ النحاة ليبالغون مبالغة، تؤدي بهم في كثير من الأحوال، إلى أن يرفضوا أساليب صحيحة في العربية، ويضعوا مكانها أساليب واهية غَثَّة”(19).

مناسبة وسياق تدشينه مباحثه حول ممكنات النحو العربي بهذا الكتاب، أو طُرفة نفيسة من طُرَفِ التفكير الأندلسي مثلما بلور توصيف أول عبارة وردت في تقديمه الطويل، يوضح بـ :”أنَّ الشاب شوقي ضيف في مطلع حياته العلمية، كانت له آراء جريئة في إعادة تصنيف النحو العربي في مطالع الأربعينيات من هذا القرن، رأى أن يرود بها مجال الدراسات اللغوية، ولكنه بسبب ما أحجم عن مواجهة الساحة الثقافية بهذه الآراء الجريئة، حتى عثر على مخطوطة لكتاب الردّ على النحاة، فحقَّقها وقدم لها، واتخذ من كتاب ابن مضاء وسيلة لبثِّ أفكاره”(20).

هكذا، صادف شوفي ضيف، مرجعًا هامًّا للغاية بخصوص الإفصاح عن الأفكار الإصلاحية التي تصوَّرها وأرادها للغة العربية، إنَّه الفقيه والنحوي ابن مضاء القرطبي الذي نادى انطلاقًا من إعجابه بالمذهب الظاهراتي إلى نفي العلل والأقيسة حتى يتخلَّص النحو من العائق، كما اعترض على مسألة تقدير العوامل المحتومة التي تعتبر ضمن الركائز الأساسية للنحو العربي.

أما المورد الثاني بالنسبة لحلقات هذا المسار، فيحيل على كتاب أساسي أضحى منذئذ مصدرًا في مجال التاريخ للدرس النحوي، الإشارة هنا إلى ”المدارس النحوية” الصادر عام 1976، الذي طوى بين دِفَّتيه ثمرة محاضرات ألقاها شوقي ضيف داخل الجامعة الأردنية، وقد تناول بتفصيل دقيق نقاش مختلف المدارس النحوية: البصرية، الكوفية، البغدادية، الأندلسية، المصرية، وأعلامها: أبو الأسود الدؤلي ابن أبي إسحاق، عيسى بن عمر الثقفي، أبو عمرو بن العلاء، يونس بن حبيب، سيبويه، الأخفش، قطرب، أبو عمر الجرمي، أبو عثمان المازني، المبرد، الزجاج، ابن السراج، السيرافي، الكسائي، هشام بن معاوية الضرير، الفراء، ثعلب، أبو بكر بن الأنباري، ابن كيسان، الزجاجي، أبو علي الفارسي، ابن جني، الزمخشري، ابن مضاء، ابن عصفور، ابن مالك، أبوحيان، ابن الحاجب، ابن هشام السيوطي.

يخيرنا شوقي ضيف عن حيثيات، هذا العمل قائلاً :”حين أعارتني جامعة القاهرة في العام الدراسي 1965- 1966لشقيقتها الجامعة الأردنية حاضرتُ طلاب قسم اللغة العربية بها في تاريخ المدارس النحوية. ولما رجعتُ إلى المكتبة العربية الحديثة لم أجد فيها كتابا يغني في هذا الموضوع غَنَاء محمودًا، وقد أمضيتُ أحاضر الطلاب فيه محاولا- بقدر جهدي-أن أبلغ حاجتهم بترتيب مقدماته وتوفير الأسباب المعينة على صحة نتائجه، حتى استقامت لي هذه الصورة لمدارسنا النحوية على مرِّ التاريخ. ولعل هذه أول مرة تبحث فيها هذه المدارس بحثًا جامعيًا، وهو بحث يرسم في إجمال الجهود الخصبة لكل مدرسة وكل شخصية نابهة فيها”(21).

أما دراسته الثالثة، حسب نفس الأفق الإصلاحي،فقد جاءت تحت عنوان ”تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثًا، مع نهج تجديده”، وهو نتاج لَبِنات أفكار استعرضها شوقي ضيف على مجمع اللغة العربية، خلال الجلسة السادسة من مؤتمر المجمع: ”وهذا البحث يشتمل على تشخيص للمشكلة، أو تحديد للقضية، مع حديث تفصيلي عن نشأة النحو، والجهود الجادة التي بذلت للتأليف فيه، ودراسة تاريخية عن المحاولات التي قام بها الرواد في القديم والحديث، حول هذا الموضوع. ثم ناقش التجارب التي وضعت لإصلاح النحو والمشروعات المتعددة التي خصصت لهذا الإصلاح. ثم خرج في النهاية بمشروع متكامل لتيسير النحو، التزم فيه ثلاثة أسس هامة رآها صالحة لتحديد طبيعة هذا المشروع .الأساس الأول: إعادة تنسيق أبواب النحو بحيث لا تصيب أذهان الناشئة بالتشتت .الأساس الثاني: إلغاء الإعراب التقديري. الأساس الثالث: ألا نعرب الكلمة مادام إعرابها لا يفيد شيئًا في صحة النطق”(22).

دعوة، لإعادة النظر بنيويًا في أبواب النحو العربي، المتوارثة والراسخة تراثيًا، وإعادة تنسيقها ثانية من خلال إضافات وحذف ومزج لبعض الأبواب والموضوعات، واجتهادات كثيرة أوضحها بهدف تيسير النحو العربي للناشئة :”وكنت حين نشرت كتاب الردِّ على النحاة لابن مضاء القرطبي سنة 1947، ذكرت في مدخله مقترحات في تيسير النحو أقمتها على ثلاثة أسس هي إعادة تنسيق أبواب النحو، وإلغاء الإعراب التقديري والمحلي، وأن لا تعرب كلمة لا يفيد إعرابها شيئًا في تصحيح النطق بها. وفي سنة 1977 قدمت إلى مجمع اللغة العربية مشروعًا لتيسير النحو أضفت فيه إلى الأسس الثلاثة السابقة أساسًا رابعًا، وهو وضع تعريفات وضوابط دقيقة لأبواب النحو العسيرة “(23).

منهج تبسيط النحو، قصد تمكين الأجيال من تمثُّل القواعد وإعادة صياغة تفريعاتها، واصلته بنفس التركيز النظري والمنهجي والثراء المعرفي العميق، دراسة أخرى لشوقي ضيف عنوانها ”تجديد النحو”، أبانت أبوابها الفنية والتقنية الموغلة في التخصُّص والتدقيق والشرح والتأويل، ثم مدى القدرة على طرح تصورات جديدة، تجعل القارئ أمام نحويٍّ من أهل الاختصاص، عالمٍ بدقائق هذا المبحث التراثي الصعب، بنفس قدراته الموسوعية الكبيرة، فيما يتعلق بالتأريخ للأدب العربي، وقراءة نصوصه برؤى نقدية مبدعة ثم الإحاطة بأزمنته وأمكنته وكذا سير أعلامه.

الهوامش:

(1) عبدالعزيز الدسوقي: شوقي ضيف رائد النقد والدراسات الأدبية، دار المعارف،1987، ص: 8 – 9

(2) شوقي ضيف: معي (سيرة ذاتية)، 1985، دار المعارف الطبعة الثانية، ص 28 – 29.

(3) نفسه ص 23

(4) عبدالعزيز الدسوقي: شوقي ضيف رائد النقد والدراسات الأدبية، ص 16.

(5) شوقي ضيف: معي،1985، دار المعارف الطبعة الثانية، ص75

(6) نفسه ص 76

(7) نفسه ص 96-97

(8) نفسه ص 104 – 105

(9) نفسه ص 105

(10) نفسه ص 106

(11) نفسه ص 113

(12) نفسه ص 107

(13) شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، الطبعة السابعة، دار المعارف بمصر، ص 5 .

(14) عبدالعزيز الدسوقي: شوقي ضيف رائد النقد والدراسة الأدبية، مرجع سابق، ص 33.

(15) نفسه ص 42

(16) نفسه ص 63

(17) نفسه ص 73

(18) نفسه ص 20- 21

(19) كتاب الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي، نشر وتحقيق شوقي ضيف، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي 1947، ص 4- 5

(20) عبدالعزيز الدسوقي: شوقي ضيف رائد النقد والدراسة الأدبية، مرجع سابق، ص 113.

(21)شوقي ضيف: المدارس النحوية، دار المعارف، الطبعة الحادية عشرة، 2008، ص 5 .

(22) عبدالعزيز الدسوقي: شوقي ضيف رائد النقد والدراسة الأدبية، مرجع سابق، ص 131.

(23) شوقي ضيف: تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثًا مع نهج تجديده. دار المعارف الطبعة الثانية، ص 7 .

عدد التحميلات: 3