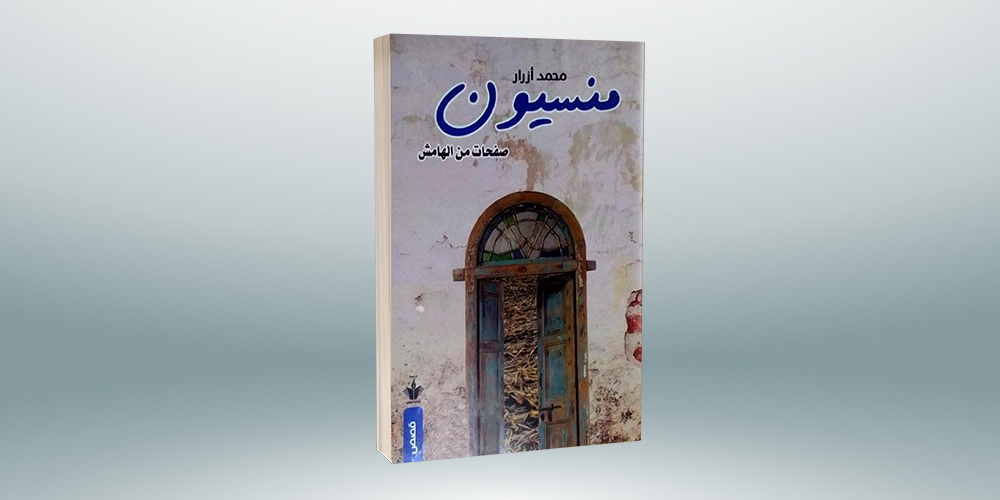

الكتاب: «منسيون»، رواية

المؤلف: محمد أزرار

الناشر: دار بصمة للنشر والتوزيع

تاريخ النشر: 2023

اللغة: العربية

عدد الصفحات: 59 صفحة

خلاصة هذه القراءة:

تكشف هذه القراءة تجليات الذات المهمّشة في (منسيون) لمحمد أزرار، حيث تتأرجح بين التمرد والانكسار، والعبث والمعنى، في واقع قروي قاسٍ وهوية اجتماعية مقموعة. تظهر الذات ككائن متشظٍ يبحث عن انتمائه ومعنى وجوده، وسط الهامش والحرمان وسؤال الهوية الملازم للإنسان.

لقد شكل هاجس الهامش نقطة انطلاق لدى الكثير من النقاد والكتاب والمفكرين، ليس بوصفه قدرًا يجب الإيمان به، وإنما إشكالًا يجب التمرد عليه، وتجاوزه من خلال نقده والكشف عن أسبابه ومسبباته، التي أفضت إلى صنعه، وجعله واقعًا مفروضًا على أغلب أفراد المجتمع، وأمرًا يصعب الكشف عن خيوط لعبته، والمتحكم فيها، من خلال تغييب وعي الأفراد والمجتمع الذي يحتضن واقع الهامش والإنسان المقموع الذي يعيش بداخله بكل تناقضاته، متقبلًا لواقعه الاجتماعي الطبقي، يدعمه أو يعيد إنتاجه بوعيه الزائف أو بجهله الذي يتخبط فيه.

فالهامش في نظر الكتاب والمبدعين ليس أمرًا اعتياديًا يجب تقبله، بل هو عبء وبناء يتكون من بنية معقدة، نتيجة تداخل وترابط الأبعاد الثقافية والفكرية والإيديولوجية، التي ساهمت بدورها في خلق واستمرار الهامش، في مقابل سيادة المركز على نواة السياسة، والثقافة، والاقتصاد بصفة عامة؛ أي أن المركز ينتج ثقافته الخاصة التي تسود وتتحكم في خيوط اللعبة، وما الإنسان خارج المركز إلا مجرد رقم ونسخ متكررة، يفكر وفق الحدود المرسومة، ويعيش واقعًا يخالف تطلعاته وآفاقه، مما يشعره بعقدة النقص وعبثية الحياة.

يحاول الكاتب محمد أزرار من خلال مجموعته القصصية (منسيون) التعبير عن الواقع المعاش في الأرياف والقرى والمداشر القريبة من مدينة كرامة، التي تقع بجهة درعة تافيلالت، الجنوب الشرقي للمغرب، واصفًا وضع الفرد في علاقته بمحيطه وبيئته التي ترعرع فيها، حيث اجتمعت قسوة الوضع المادي بصلابة وجفاء الطبيعة، فلا مكانة لمن لا يملك قلبًا من النار في الاستمرار والعيش في أعالي جبال الأطلس وصحراء الواحات.

منسيون على مائدة المصالح، حاضرون بفعل الكتابة والتعبير، كلام نستشفه من خلال قراءتنا لسطور المجموعة القصصية، حيث حاول محمد أزرار التعبير عن وضع الإنسان المقهور الذي يعيش على أنغام وأوتار واقع الفقر الذي فرض عليه، والفراغ واللامعنى الناتج عن التهميش والإقصاء الممنهج، الذي يحول الإنسان إلى مجرد خيط من الدخان، لا حيلة له أمام قساوة الحياة. لكن من خلال هذه المجموعة القصصية ظهر لنا الإنسان القروي، هو سيد السرد والمركز في الحكي، والنواة لحبكتها، لا صوت يعلو على نبرته وهو يخاطبنا نحن القراء.

منذ بداية القصة سافر بنا الكاتب محمد أزرار نحو المجهول، أي نحو اللامعنى والغموض، ورحلة بلا رجوع، تاركًا «الأنا السارد» يطوف بنا نحو عوالم الذات التي تعاني الرتابة والموت البطيء بسبب فقدان البوصلة نحو أسباب التمسك بالحياة، «هممت بجسدي النحيل المنهك لأنفض عنه غبار الرتابة والنكوص، قادتني قدماي إلى محطة الحافلات، وبخطى متثاقلة أجر بها تلابيب الكسل والخمول، مشيت الهوينة إلى هناك وحقيبة بائسة تلازم ظهري ضاقت ذرعًا من الترحال والجري وراء السراب»1، لتظهر «الأنا» منهكة متعبة ليس بسبب العمل، بل لفرط الألم والحرمان من أبسط الحقوق، ذات مثقلة بندوب الطفولة وجروح الماضي والأسئلة الحارقة في الحاضر. وحده الفراغ يملأ الفضاء، مؤسسًا بذلك فلسفة العبث تارة، والعدمية تارة أخرى، لتجد الذات نفسها تصارع طحونات الهواء، لا شيء ينبئ بمستقبل زاهر وأقل عتمة، مما دفع «الأنا» إلى السفر بين الأزمنة بلا هدف ولا غاية يرجى تحقيقها، «قصدت شباك التذاكر، ألقتني تأشيرة السفر نحو المجهول»2، وحده الفراغ ودخان السيجارة يمنحان للوجود معنى، «أنفث دخانك فلن تسعفنا سوى السيجارة حينما تخوننا العبارة»3، بسبب الاغتراب وفراغ الذات من الكينونة، وتمزقها بين ماضي مثقل بالجراح، وحاضر مليء بالسوداوية، ومستقبل قد توارى وراء واقع يدفع بالإنسان إلى الهروب نحو المجهول، تجنبًا من مواجهته، أو تعبيرًا عن أزمة الإنسان الذي يعيش في عصر ما بعد الحداثة والفردانية، في زمن توفرت فيه جميع سبل الرفاهية للبعض فقط، أما ما تبقى من الآخرين فالبؤس والجحيم مأواهم، ما دفعهم إلى خلق بصيص من الأمل يتيم يكمن فيما وراء البحار، كلام يؤكده لسان شخصية (علي العدالي) عندما كان يحدث محبوبته (مليكة) قائلًا: «سأصير يومًا بحارًا عظيمًا، وسأشم رائحة سمك ‘الحبار’ على مهل، وسأسافر في سواحل الليل، سأغلق عيني يومًا بالداخلة وسأفتحهما في مدريد وسأعود لأطلب يدك من والدك»4، عندما يصبح ثريًا وقادرًا على تكاليف الزواج. ففي «صباح أحد أيام يونيو سحب على القارب إلى المياه، شغل المحرك ليسافر في سواحل المجهول»5. ما يدفعنا نحن القراء إلى التساؤل في هذه المعادلة، من الخائن: هل الوطن أم أمثال (علي العدالي) الذين يفضلون الهروب؟، سؤال يجيب عنه «معلم المنفى» بطريقة غير مباشرة عندما قال: «اقتربت من أولئك المنسيين، فكان أول سؤال طرحته تلك الوجوه التي خذلها الوطن وسحب البساط من تحتها هو: ‘أش كاتقري أوستاذ؟’، انشلخ جزء آخر من كبريائي، وأن أمرر نظري على تلك الأعين التي تتجرع ويلات الفقر والخصاصة، أرمق الأسى فيها، لكن هكذا دائمًا يتملكنا سؤال الاستطلاع»6، ليكون الخذلان هو الجواب والحكم في هذه المعضلة. فالإنسان عندما يذوق أصناف العذاب النفسي، والقهر الروحي، والنفي بكل أشكاله، كل هذا يدفعه إلى التمرد والعصيان أو الاعتزال والهروب من الواقع، وخلق عالمه الخاص الذي يكون في أغلب الأحيان سوداويًا وأكثر انغلاقًا على الذات.

إن ضمير «الأنا» الذي وظفه محمد أزرار ليس تعبيرًا عن «الأنا الفردية»، بل يتعدى إلى تمثيل «الأنا الجماعية»، متجاوزًا بذلك الوعي الفردي إلى فضاء أوسع، ألا وهو «الوعي الجمعي». فتوظيف ضمير «الأنا» ما هو إلا إجراء سردي يعتمد عليه الكاتب للتعبير عن هموم وبؤس الطبقة المسحوقة، وجعل لوجودها المتأزم، الذي يتراوح بين الألم ومحاولة الانفلات منه، هوية وشاهدًا على عبثية التاريخ، من خلال كشف زيفه والسخرية منه، ما دام هذا الأخير يمثل سلوكًا وأسلوبًا نقديًّا قائمًا على التهكم وخرق ثقافة القطيع، بهدف صنع البديل أو خلق مساحة أكثر للذات التي تعاني الرتابة والنكوص. إلى جانب هذا، نجد أن «الأنا» في هذه المجموعة تمتلك وعيًا بموقعها الطبقي، متصالحة مع ذاتها، تحاول تغيير واقعها ونفسيتها، بعيدًا عن سيكولوجية الإنسان المقهور، تدرك ما تشعر به من فقدان شغف الحياة، وغياب المعنى ومسببات ذلك.

لقد ظهر الإنسان في مجموعة (منسيون) ككائنٍ متقلب المواقف والمشاعر، تتجاذبه حالات من التمرد أحيانًا، والعجز والانكسار في أحيان أخرى، كما يتأرجح بين التفاؤل بالمستقبل، والسخرية من الحاضر، وبين الواقعية الصلبة والعدمية المفرطة إلى حدّ الجنون. وقد يتلبّسه الأمل أحيانًا، ويستبدّ به الإحباط في أحيان كثيرة، فينزلق نحو العبث أو التهكم أو التمرد الصامت. هذا التعدد في تمثلات الذات، جعل من وجوده مشوبًا بالتشظي والحرمان والفراغ واللاجدوى، نتيجة لواقعٍ مرير يرزح تحته، وموقعٍ طبقيٍّ ينهكه، وبيئة قروية بدوية الطباع، شكّلت وعيه ووجهت أفقه، وحاصرته ضمن حدود الهامش واللاانتماء.

ليغدو الفرد مثقلًا بأعباء فقره، تائهًا لكثرة تفكيره وهمومه، شاردًا في أغلب أوقاته، بين عاطفة الحب تارة، وألم الفراق تارة أخرى، يشده الحنين إلى الماضي، متفائلًا بالمستقبل، يلعن الحاضر… كل هذه التقلبات الشعورية والعاطفية يرجعها الكاتب إلى ما يفرزه الهامش، هذا الأخير ليس مجرد مكان أو فضاء واسع، وإنما هو مرتبط بالبعد الإيديولوجي والسيكولوجي معًا، عندما نناقش إشكالية المركز والهامش، والصراع الدائر بينهما. ففكرة الهامش التي يعبر عنها الكاتب ليست مرتبطة بفضاء القرى والمداشر البعيدة، والأحياء التي تقع في أطراف المدن، بل هي فكرة وواقع يعيشه، ويشعر به الفرد، وإن كان في قلب المدن الكبرى التي لا تعرف النوم، أي أن المركز يمثل أصحاب السلطة والنفوذ، المتحكمين في خيوط اللعبة، الذين يقررون مصير الفرد، حقوقه وواجباته، عيشه وتفكيره… في حين يتعلق الهامش بالتبعية والخضوع، بالضعف والتوتر، بالقهر والتسلط، بالخوف والعجز. كل هذا ينعكس على فكر الإنسان وشعوره النفسي، والوجداني، والوجودي بصفة عامة. فالإنسان المحوري أو المركزي يشعر أنه قوي، وفكره هو الصواب، ومصدر الحقيقة، وهو الأذكى لأنه يمثل محور التاريخ وكاتبه، أي أن موقعه الطبقي هو الذي يضمن له هذه الأشياء. لذا يحاول فرض سلطته على الآخر الأدنى منه، من خلال تغييب وعيه، وتدجين تفكيره، وربطه بمتطلبات العيش والرغيف.

لقد بدا الإنسان الهامشي في هذه المجموعة القصصية متمردًا على الأوضاع رغم الفراغ الذي يشعر به، والنفي الوجودي الذي يتشرب مرارته كل يوم، فهو يحاول تجاوز أزمة وضعه المادي بالبحث عن العمل أو إكمال دراسته، رغم الفقر والبؤس الذي يعيش فيه، أو الأبحار نحو المجهول أملًا في مستقبل أفضل. لتطفو ثنائية التطلع والتحقق أمام أنظار القارئ، والتي تتسم علاقتهما بالتوتر وعدم التصالح، ما دامت جدلية إرادة الذات وإرادة الواقع غير متكافئة من حيث ما تريده الذات وما يمنحه الواقع. هذا الأخير الذي يتسم بالتعقيد والتناقض في منح الأشياء بشكل عادل وسوي، أو خلق فرص متعددة للحياة. فأغلب ما نعيشه ونفكر فيه ونشعر به هو نتاج لواقع مفروض، الذي تم بناء شكله ومضمونه، والمرتبط بما يجب أن نفكر ونشعر به، ويحدد تطلعاتنا وأفكارنا التي تتلاءم مع الهامش.

كل هذا يفسر ارتباط أفق ووجود شخصيات المجموعة القصصية بكسرة خبز ورغيف الحياة، والركض المتواصل نحو وضع أفضل. ففي الرسالة المتأخرة التي انتظرتها (مي رابحة) قبل أن تترجل عن صهوة الحياة، رسالة انتظرتها بفارغ الصبر، أملًا في أن تستفيد من الدعم الذي خصصته الدولة للمعوزين، ماتت (مي رابحة) قبل أن تتوصل برسالتها الأخيرة من الحياة على يد «عبد العلي بالحبيب»، ليغدو الحلم والأمل رسالة، والموت هو كاتب السطر الأخير والموقع عليها. وكأن تطلعات الإنسان الهامشي وآفاقه مجرد دروب من العبث، محكوم عليه بالسقوط والألم، بحكم عدم تكافؤ الكفة بين البشر، ما دامت شروط الحياة في يد الذين ينفثون الرماد في عيون الضعفاء على شكل هدايا ووعود، ليصبح الحق حلمًا يراوض النفوس التي قهرها الزمان، وجعل الانتظار والصبر رمزًا لكرامتها. هذا ما دفع (عمر السهلي) يطارد خيط حلمه من خلال دين على رقبة ابن عمته الجنرال (الحسين الركاب)، الذي وعده بمنصب في الجيش من خلال رنة هاتف، منصب بدا ضائعًا بين حلم لم يتحقق عندما أقفل الهاتف، وعودة عمر منكسر القلب يجر تلابيب خيبته إلى جحره في قريتهم الصغيرة.

يقول بول ريكور: «إن الذات تبحث عن هويتها على مستوى الحياة بأسرها»7، عبر الذاكرة ومساءلة الذات من خلال فعل التذكر. فالذاكرة تلعب دور التوسط بين الأزمنة (من الماضي عبورًا بالحاضر وصولًا إلى أسئلة المستقبل)، تذكر ما كانت تطمح إليه الذات في الماضي، أمام ما وصلت إليه في الحاضر، بحيث تظهر الذات الموجودة في الحاضر مزيفة، تبحث عن ذاتها الحقيقية في المستقبل عندما لا تصل إلى ما كانت تطمح إليه. لتظهر هوية الإنسان في المجموعة القصصية (منسيون) متشظية بين الفرح المؤقت والحزن الدائم، كلام تؤكده الذات من خلال ضمير الأنا في لعبة الصعاليك:

«مرت سنة كاملة على حصولي على شهادة الإجازة، بعدها توقفت رحلة الألف ميل نحو الهدف المنشود وإن كان التوقف مؤقتًا، بعد أن كانت الأحلام تتزاحم في ذهني، تعكس الواقع على شكل ورود تحمل عبق الأمل. هدأ كل شيء وعقبته وقفة تأمل عميقة وبرهة لترتيب الأوراق ومصالحة الذات وإيقاظ الضمير الغائب والمخدر. حقًا لو عرفت مصيري هذا لرفضت الإتيان إلى هنا، لفضلت أن أسقط سهوًا، أن أموت في صمت وبال ضجيج، وقبل أن أستنشق غبار العالم الخارجي، وكنت لأرفض رائحة العالم التي دنست كل شيء، وأرفض أن أكون عبدًا لحياة تقتلني شنقًا على مشنقتها»8، مما يدل على هشاشة هوية الإنسان الهامشي في ظل التوتر الحاد بين التطلع والتحقق على ضوء الذاكرة، في ظل تقويمها للهوية في الماضي والحاضر. بهذا ظهرت الذاكرة بكونها عزاءً للهوية التي لم تتحقق في الواقع. فالذاكرة والزمن يلعبان دورًا كبيرًا في بناء هوية الذات، هوية تختلف من شخص إلى آخر، لكن في الهامش نجد هوية الإنسان متشابهة، أساسها الحرمان والفقر والألم جراء إقصاء صوت الهامش، ما دفع الذات إلى البحث عن هويتها الحقيقية في المستقبل «بفعل الكتابة»، الذي يعد السلاح البديل لتحقيق الذات وملء فراغها.

كما نجد أن الكاتب محمد أزرار حاول التعبير عن واقع الإنسان المنسي المتأزم بواسطة لغة الهامش، التي تصور لنا مرارة وضعه وموقعه الطبقي المأساوي، بوصف اللغة أداة ووسيلة تعبيرية لا يمكن حصر دلالاتها وفهم كل أبعادها التأويلية، خاصة عندما ترتبط بسرد وجود الإنسان وهويته المتعلقة بما مرت به نفسيته، من مشاعر واضطرابات وجدانية وتقلبات فكرية. لذا حاول محمد أزرار توظيف قاموس ومفردات مثل (الفقر/ البؤس/ المجهول/الفراغ/ الهامش/ اللامعنى/ الرتابة/ الخذلان…) كدلالة على أزمة واقع الهامش والإنسان الذي يعيش إفرازات مشاكله، على لسان “الأنا السارد” الذي وصف لنا، على سبيل المثال، وضع الطفل والطفولة التي تتجرع مرارة الفقر والنسيان: «على هامش مدينة مرتيل رأيت تلك الطفولة البريئة تغتصبها قساوة الواقع، وانحلال المؤسسة (الأسرة) ولامبالاة أولي الأمر، كلها عوامل جعلت منه هشيمًا تنهشه رياح الشمال وصقيع ليالي الزمهرير ونسيم البحر… حامل في جوفه ألف حلم وحلم ضاع بين سوء التأطير وشتات الجنسين، ليكون هو الضحية، هو المنسي، يرتاد أزقة مرتيل»9، ليكون بذلك البؤس والحرمان هو أساس الهامش، والطفولة والبراءة هي الضحية، وفقدان شغف الحياة والكينونة نتيجة الإخفاقات المتكررة، هو عنوان وصورة هوية الفرد ووجوده في الهامش.

حاول محمد أزرار من خلال هذه المجموعة القصصية التعبير عن مفهوم الهامش، وسؤال الهوية المرتبطة بالبعد الوجودي والنفسي بشكل تطبيقي، من خلال فعل الكتابة، بوصفه بديلًا وجوديًا لإرادة الذات التي تشعر بالعجز أمام صلابة الواقع، هذا الأخير الذي خلق تناقضات بين البشر، من خلال فواصل وامتيازات تفرد وتميز طبقة اجتماعية عن أخرى، ما يفسر محاولة الكتاب والمفكرين والنقاد التعبير عن الهوة الحاصلة بين الجنس البشري، من خلال مفاهيم فكرية ونقدية، ذات صيغة أدبية في بعض الأحيان، مفاهيم تأخذ طابعًا إيديولوجيًا في الدرجة الأولى، وجمالية فلسفية من الدرجة الثانية. فمفهوم المركز والهامش، والوعي الكائن والممكن، وصورة هوية الذات المنسية وكينونتها، لا تخرج عن إطار الصراع الواقع بين من يملك السلطة المعنوية والرمزية، وبين من يخضع لها، أي صراع فرض الوجود والهوية الذاتية، في علاقتها بالحرية والعدالة الاجتماعية والفكرية، والنمط الثقافي الذي يجب أن يكون سائدًا. فالمجموعة القصصية (منسيون) لا تخرج عن هذا السياق الفكري والنسق المفهومي، الذي يمثل توجهًا معرفيًا من خلال خطاب درامي تخييلي، يلبسها خصوصية من حيث التعبير عن توجه فكري معين، لأن أي كتابة لا تخرج عن إطار يمثلها ويحتويها، من خلال الدفاع عنه وفق ما يمنحه السرد والحكي. لأن أي كتابة تخشى تمثيل إطارها المرجعي، فهي بذلك ستفقد هويتها التعبيرية وامتدادها التاريخي، لتغدو مجرد كتل من الكلمات والجمل التي يملأها الفراغ والموت مع مرور الوقت.

الهوامش:

1 – محمد أزرار، (منسيون)، مجموعة قصصية، دار بصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2023، ص 7.

2 – المرجع نفسه، ص 8.

3 – المرجع نفسه.

4 – المرجع نفسه، ص 30.

5 – المرجع نفسه، ص 32

6 – المرجع نفسه، ص 36.

7 – بول ريكور، (الذات عينها كآخر)، ترجمة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2005، ص 252.

8 – محمد أزرار، (منسيون)، مجموعة قصصية، ص 16.

9 – المرجع نفسه، ص 12.

عدد التحميلات: 0