في زوايا الذاكرة الجمعية الجزائرية هناك دائمًا جرحٌ مفتوحٌ. جُرحٌ نازف بلون الحروف. أسهمت اللغة الفرنسية في إيقاظ ألمه.

لطالما أعتبر الجزائريون الفرنسية لغة غريبة لكنهم أتقنوها أكثر مما أتقنوا لغة الأجداد، إذ جعلوا منها سلّمًا لبلوغ ذروة الأدب، وفي غمرة الكتابة بها أضحت العربية أمنية مؤجلة، معطّلة مثل قطار ينتظر إشارة عبور لن تأتي.

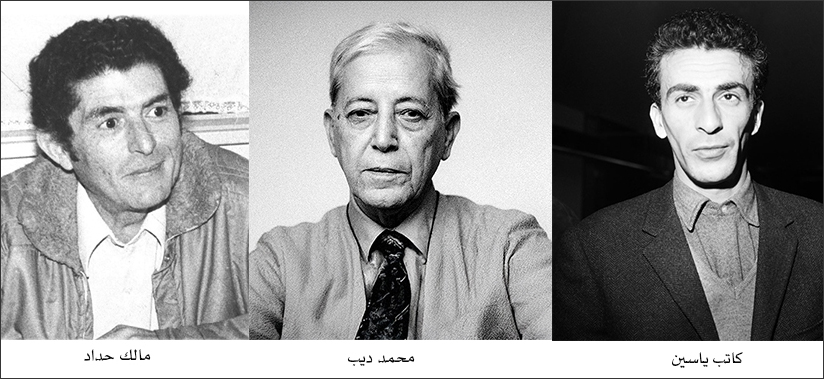

ما بين الخطّين، سار الكتّاب الفرانكفونيون الجزائريون بأشبه بمن يبحث عن الذات، كانوا أشبه بأرواح منفية تمشي على قدمين. كاتب ياسين، محمد ديب، مالك حداد… ثلاث علامات في دروبٍ، تتشابكت فيها اللغة بالهوية، والهوية بالخذلان.

قال كاتب ياسين عن اللغة الفرنسية إنها «غنيمة حرب»، وقبض عليها كما يقبض الفلاح على منجله. كتب بها ليقاتل بها لكنه يعود دائمًا إلى جمهوره من خلال اللهجة، من خلال الهامش. يقف على الركح ليخاطبهم بلغتهم، لا بل بجرحهم.

ولد كاتب ياسين في بيئة جزائرية تقليدية، وكان يتحدث العربية في حياته اليومية، لكنه تلقى تعليمه في المدارس الفرنسية، وهو ما جعله يتقن الفرنسية ويتخذها وسيلة للتعبير الأدبي. وقد صرّح مرارًا أن الفرنسية بالنسبة له أداة للنضال، وليست انتماءً ثقافيًا. غير أن علاقته بالعربية ظلت علاقة توتر ومحبة في آن واحد. فقد كان يُقدّر ثراء العربية وتراثها، لكنه كان ينتقد السياسة اللغوية التي اعتبرها تابعة لأدلجة قومية ضيقة، خاصة بعد الاستقلال، حيث رأى في التعريب المفروض وسيلة لإقصاء الأمازيغية والثقافات المحلية الأخرى.

علاقة كاتب ياسين باللغة العربية

تميّزت علاقة كاتب ياسين باللغة العربية بتعقيد شديد، نابع من تداخل الخلفيات الثقافية والسياسية والتجارب الشخصية. فرغم كونه أحد أبرز الأصوات الأدبية المناهضة للاستعمار الفرنسي، إلّا اختار أن يكتب أعماله باللغة الفرنسية، معتبرًا إياها «غنيمة حرب». ومع ذلك، لم يكن هذا الاختيار نابعًا من إنكار للغة العربية، بل من وعيه بالواقع السياسي والثقافي للحقبة التي يعيش فيها.

مع مرور الزمن، عبّر كاتب ياسين عن رغبته في الوصول إلى جمهوره الشعبي من خلال المسرح، فقام بتقديم مسرحياته باللهجة الجزائرية، مع إشارات واضحة إلى التراث الشفهي العربي والأمازيغي. ويمكن اعتبار هذه الخطوة محاولة للتصالح مع اللغة ومع الذات1.

أما محمد ديب، فقد كتب بالفرنسية كما يكتب المتصوّف أدعيته باللغة الأم. لم يبرّر ولم يعتذر. غير أن العربية ظلّت في قلبه صورة متوارية عن المشهد الحياتي لأمٍّ غائبة. لم يكتب بالعربية، لكنه لم ينكر دفئها. بقي يحلم، فقط، أن يُقرأ في الأسواق كما يُقرأ الحكاؤون في مقاهي الجزائر. محمد ديب كتب بالفرنسية بطريقة أشبه بالصمت. لم يصطخب مثل غيره.

علاقة محمد ديب باللغة العربية

تميّزت علاقة محمد ديب باللغة العربية بطابعٍ هادئ ومعقّد في آنٍ واحد، حيث أنّها لم تكن متوترة أو إشكالية كما هو الحال مع بعض الكتّاب الفرانكفونيين الآخرين، لكنها ظلت محكومة بإكراهات التاريخ والسياق الاستعماري والثقافي الذي نشأ فيه.

وُلد محمد ديب عام 1920 في تلمسان، وتلقى تعليمه الأساسي في المدارس الفرنسية خلال فترة الاستعمار، حيث فُرضت اللغة الفرنسية كلغة تعليم وإدارة. ورغم أنه كان ابن بيئة أمازيغية عربية، إلا أن تعليمه الفرنسي المبكر جعله يُتقن الفرنسية ويستخدمها في أعماله الأدبية. هكذا بدأت رحلته الإبداعية بهذه اللغة التي كتب بها ثلاثيته الشهيرة: الدار الكبيرة، الحريق، والنول، والتي صوّرت ببراعة المجتمع الجزائري في ظل الاستعمار.

ورغم اختياره للفرنسية، لم يكن محمد ديب منقطعًا عن اللغة العربية، فقد عبّر في غير ما مناسبة عن احترامه العميق لهذه اللغة، واعترافه بجذورها الثقافية والحضارية في تكوينه الشخصي2. لكنه، كغيره من الكتّاب الذين نشؤا في نظام استعماري، وجد نفسه مسلوبًا من أدوات الكتابة بالعربية، إذ لم تُتح له الفرصة لتعلّمها تعليمًا منهجيًا يتيح له الكتابة بها أو الإبداع بها.

ولعل ما يميز محمد ديب هو أنه لم يتبنَّ خطابًا معاديًا للعربية، ولم يُعبّر عن قطيعة معها. بل ظلّ يعتبرها جزءًا أصيلًا من هوية الجزائر، وحاول في مراحل متأخرة من حياته – خاصة من خلال الشعر والمسرح – أن يلامس التجربة الشفهية والثقافية التي تحملها العربية، من دون أن ينتقل إلى الكتابة بها. كما أبدى اهتمامًا متزايدًا بالأدب العربي المشرقي والمغاربي، وظل يناصر التعدد اللغوي والثقافي في الجزائر، داعيًا إلى الاعتراف بالعربية والأمازيغية إلى جانب الفرنسية.

إذن، لم تكن علاقة محمد ديب بالعربية علاقة عداء أو رفض، بل علاقة احترام واعتراف، حالت دون تطورها ظروف تربوية وتاريخية. وقد ظل طوال مسيرته متمسكًا بموقف إنساني شامل، يرفض الإقصاء اللغوي أو الثقافي، ويدعو إلى حوار الحضارات لا إلى صراعها.

لكن الألم الأكبر، ذاك الذي يشبه الندم، حمله مالك حداد. كأن الفرنسية كانت لحنًا جميلًا يعزفه عازف أعمى. أدرك متأخرًا أن اللغة التي كتب بها أجمل ما عنده، لا تقرأه جدّته، ولا تحمله أرصفة الجزائر. فصمت. توقف. خلع قلمه مثل محاربٍ رفض أن يواصل القتال بلغة العدو. قال عبارته الشهيرة: «الفرنسية سجني، والعربية منفاي».

ولد مالك حداد سنة 1927 في قسنطينة، وتلقّى تعليمه باللغة الفرنسية، كما هو حال معظم أبناء جيله في فترة الاستعمار. اختار الفرنسية لغةً للكتابة الأدبية، فكتب رواياته وقصائده بهذه اللغة، من أبرزها رواية (سأهبك غزالة) و(التوبة الأخيرة). ورغم تألقه الأدبي وتميّز أسلوبه، ظلّ يشعر بأن الفرنسية ليست لغته الحقيقية، بل «لغة مُعارَة»، كما وصفها.

علاقة مالك حداد باللغة العربية

تُعد علاقة مالك حداد باللغة العربية من أكثر العلاقات رمزية ودرامية في مسار الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية. فقد جسّد هذا الكاتب بعمق أزمة الهوية اللغوية والثقافية التي عاشها جيل ما بعد الاستعمار، وعبّر عنها بألم وصدق فريدين.

كان مالك حداد يدرك أن الكتابة بالفرنسية تمنحه وسيلة للتعبير الأدبي الراقي، لكنها في الوقت نفسه تباعد بينه وبين جمهوره الشعبي الناطق بالعربية، وهو ما سبّب له صراعًا داخليًا مؤلمًا. فقد عبّر في غير ما مناسبة عن شعوره بالغربة داخل اللغة التي يكتب بها، معتبرًا أنه «منفيّ داخل لغته». هذه القطيعة العاطفية مع اللغة الفرنسية، رغم استخدامها الإبداعي، جعلته يُراجع موقفه في أعقاب استقلال الجزائر سنة 1962.

وعقب الاستقلال، اتخذ مالك حداد موقفًا صارمًا: قرر التوقف عن الكتابة الأدبية، معتبرًا أنه لا يستطيع الكتابة بلغة لا يفهمها شعبه. قال في إحدى أشهر عباراته: “الفرنسية سجني، والعربية هي المنفى”، في إشارة إلى أنه مسجون في لغة الاستعمار، لكنه غير قادر على التعبير بالعربية التي لم تتح له فرصة إتقانها كتابةً. لذا، انسحب من الساحة الأدبية، وتفرغ للعمل الثقافي والإعلامي، منها إدارة اتحاد الكتاب الجزائريين، محاولًا أن يساهم في بناء مشهد ثقافي جديد بلغة الشعب.

إن علاقة مالك حداد بالعربية هي علاقة توقٍ وألم، علاقة كاتب أحب اللغة العربية حبًا عميقًا لكنه حُرم من أدواتها، فعاش انفصامًا بين لغة القلب ولغة الكتابة. وهو ما يجعل تجربته مثالًا حيًّا لصراع اللغة والهوية في السياق ما بعد الكولونيالي.

هؤلاء الكتّاب لم يختاروا الفرنسية حبًا فيها، بل أُجبروا على تعلّمها والكتابة بها والتعبير عن ذواتها من خلالها. وجدوا أنفسهم يُمسكون بها كمن يمسك خشبة نجاة وسط بحر من الصمت. أما العربية، فقد ظلت عندهم أكثر من لغة. كانت وطنًا، كانت صرخة، كانت يدًا ممدودة لا يستطيعون الإمساك بها.

في النهاية، لم تكن أزمتهم هؤلاء الكُتّاب مع اللغة فقط بل مع الزمان ومع المنفى الداخلي. لم يكتبوا بلسان الآخر- المستعمر- بل يصرخون بلسانٍ جُعل لهم، لا منهم. كأنهم غرباء في لغتهم، كما هم غرباء في تاريخهم. نقرأ بين سطورهم، حكاية جيلٍ حلم أن يكتب بالعربية، لكنه استيقظ في حضن الفرنسية. وما بين الحلم والتيه، ظلّت اللغة جرحًا مفتوحًا، يُكتب، لا ليُشفى، بل ليبقى شاهدًا على مرحلة لا تزال مستمرة في أعماقنا.

الهوامش:

1 – كتب كاتب ياسين عن الأمير عبدالقادر باعتباره مؤسس الدولة الحديثة. وعبّر في أعماله عن تجذّر العلاقة بين الأمازيغي والعربي مثل ما جاء في روايته الشهيرة «نجمة»، معتبرًا أن قبيلة كبلوت ذات أصول العربية من خلال شخصية الأب مختار، الذي يرمز في أحيان كثيرة إلى الأجداد.

2 – ذكر ذلك خلال أحد لقاءاته التي جمعته مع الكاتب الكبير بن هدوقة.

عدد التحميلات: 0