لا أدري كيف لمن أفنى حياته في كنف الفلسفة، دأب على ترويض طيشها، بالغ في محاكمتها ونهل من فيوضاتها أمهات الأسئلة أن يوشك على قتلها يومًا ما ويتوعدها بالفناء!

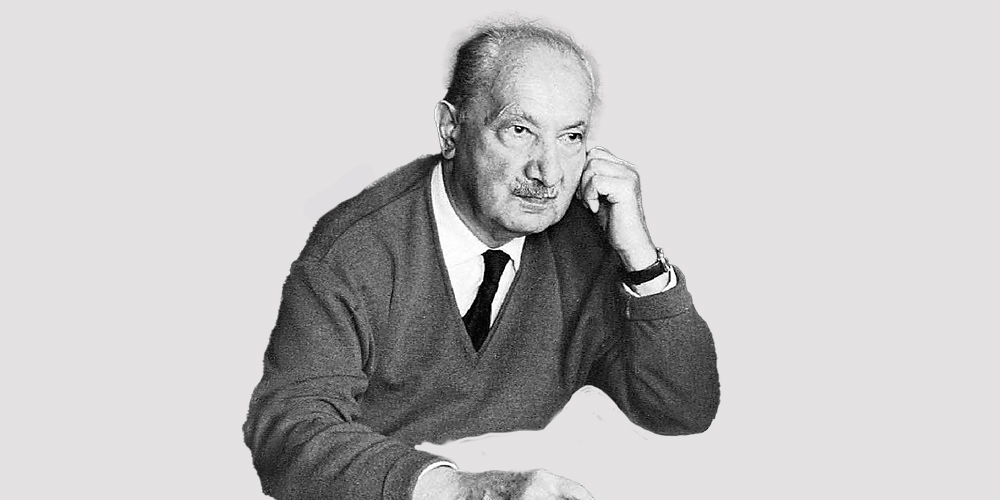

ثم لا أدري ما الذي دفع فيلسوف بحجم مارتن هايدغر للقول في لحظة غفلة وربما اعتراف بأن «الفلسفة أصبحت سيبرنيطيقا» ما يعني أن فلسفة الإنسان انتهت وأننا الآن وبعد هايدغر نعيش مرحلة «ما بعد الفلسفة» ولمَ لا يكون هذا التصريح نفسه نقد صارخ لمشروعه وإيذانًا بفشله أو هكذا بدا لي! أو ليس هو القائل إن «النقاش حول تأويل الوجود لا يمكنه أن يتوقف لأنه لم يبدأ بعد»!

هل تراه أجاب على أسئلة الوجود كلها! أم تراه نهج، أخيرًا، سبيل أسلافه، وانصرف إلى بحث أسئلة الموجودات، بدل الوجود الذي أرّقه، ورّطه في المحظور، زعزع سكونه، ووهبه إلى القلق… فكتب عن حرج الشاعر في (… هولدرلن وماهية الشعر)، وعن تناقضات الكينونة في (الكينونة والزمان) وعن صرامة التقنية وسطوتها في (التقنية، الحقيقة، الوجود …) كأنه، وقد أعيته ملاحقة الوجود، راح يبحث عن آثاره المنثورة في اللغة، في الفن، في أفق الكائنات التي تسكن هذا العالم ولِمَ لا يكون قد استشرف على عادة الفلاسفة الغربيين تحولات الفكر الإنساني بعد قرون!

في محاولة مني لقراءة كتاب (الوجود والحداثة: مارتن هايدغر في مناظرة العقل الحديث) وجدتني أكتب – في اللحظة التي كان من الواجب أن أتابع فيها فعل القراءة -.

تعليق على هامش الكتاب

«أن تصبح الفلسفة سيبرنيطيقا cybernétique يدل على أن الفلسفة لن يؤرقها سؤال الوجود الذي أنشده هايدغر ولا سؤال الموجودات الذي كان قبله، إنما يدل قطعًا على أن مدار اشتغال الفلسفة بعد هذا وذاك سيكون فقط حول الأشياء التي تُرى، تُحسب، وتُستخدم وستنزلق الفلسفة من كونها نشاطًا إنسانيًا محضًا إلى مجرد أداة تقنية، تنظيمية فاقدة للبعد التأملي» والحق أن هناك عبارة استفزتني واستبدّت بمنطقي: «لقد أصبحت الفلسفة سيبرنيطيقا»، وهي عبارة اقتبسها الكاتب من حوار أُجري مع هايدغر سنة 1966، ونُشر بعد وفاته في مجلة دير شبيغل عام 1969، حين سُئل عن مصير الفلسفة بعده.

وأحسب أنها استفزّت الكاتب/المترجم أيضًا، وإلا لِمَ افتتح أولى فصول الكتاب بعنوان: «خطأ الاختزال الفينومينولوجي»! في إشارة واضحة إلى رفضه الشديد لاختزال الفلسفة إلى علم يدرس العمليات البيوكيميائية، وبالتالي اختزال الفكر والوجود إلى مجرّد ظواهر فيزيقية هنا تملكتني الطمأنينة وأيقنت أنني أستوعب ما أقرأه حقًا!

وتابعت الكتابة على هامش الكتاب مرة أخرى «هل الفكر الإنساني بعد هايدغر انزاح إلى عصر التقنية؟ وهل ما بعد الوجود الهيدغري وجود تقني صِرف؟».

لا يختلف اثنان في أن مشروع مارتن هايدغر كان منصبًا على سؤال الوجود، لا على الموجودات ما يعني أنّه كان يبحث في أصل الشيء لا في ماهيّته وقد لاحظ هايدغر، في تتبّعه لمسار الفكر الغربي منذ أفلاطون وأرسطو أن هذا الفكر راح ينحدر رويدًا رويدًا عن سؤال الأصل/الوجود، متغافلًا عنه ومركزًا اهتمامه على عالم الموجودات وحده حتى أوشك الأمر، أو هكذا خُيّل إليه، أن تتحوّل الفلسفة إلى مجرّد معرفة علمية تقنية.

لهذا انخرط هايدغر في محاولة جادة للارتقاء بسؤال الوجود مجددًا، ليُسكن قلقه الوجودي من جهة، وليهذب جموح الحداثة التي اجتاحت كلّ شيء من جهة أخرى، وبعد تأمل مطوّل في مسائل من قبيل: ما معنى أن تكون موجودًا؟ ولماذا نحن هنا؟، أدرك أن هذه الأسئلة لا يمكن أن يُجاب عنها ضمن المفاهيم المتداولة للفلسفة بل لا يمكن حتى الشروع فيها قبل خلخلة البنية العميقة للفكر الغربي!

أليست دعوة صريحة إلى هدم المفاهيم التقليدية للفلسفة الغربية وبحث مفاهيم جديدة أكثر اقناعًا؟

وبرغم الزخم الفكري الذي يحمله كتابه (الكينونة والزمان) إلا أن هايدغر اختتمه بقفلة بائسة صادمة مفادها كما ذكرنا آنفًا أن تأويل الوجود لم يبدأ بعد وكأنه يقرّ بأن ما فعله ليس سوى فتح أولي لسؤال لم يُطرح بعد بحق ولم يُسمَع بعد كما ينبغي، ففهم الوجود في نظره لا يتم عبر القبض عليه مفهوميًا، لأنه كيان منفلت من قيود الزمان والمكان رغم إقامته فيهما في الآن نفسه، بل عبر الإنصات إلى كيفية انكشافه، وهو ما يتطلّب تحولًا جذريًا في نمط التفكير ذاته.

وهكذا في كتاباته اللاحقة، لم يعد سؤال الوجود يُطرح داخل بنية المفهوم بل ينكشف عبر اللغة، لا بوصفها أداة بل باعتبارها بيت الوجود.

إن قول هايدغر بكون الفلسفة أصبحت سيبرنيطيقا ما هو إلا استعارة عن نهاية الوجود والموجودات وفق المعجم الغربي إذ يعتقد أن الفكر الإنساني انقلب إلى فكر تقني محض وأن ما بعد الوجود الهيدغري هو عصر نسيان الوجود وانتصار للتقنية بوصفها نمط أنطولوجي ما بعد حداثي وأنها الطريقة الوحيدة الممكنة للوجود في هذا العصر ما يؤكد نكوص العقل التأملي/ الكاشف للوجود ونهوض العقل الأداتي الذي لا يهتم بالغاية ولا بالمعنى إنما يهتم فقط بالوسيلة!

وهي رؤية أحسبها وليدة مرجعية غربية، تتعامل مع الظواهر الوجودية بما هي ظواهر فيزيقية، ويمكن فهمها بما هي اعترافٌ بكون الفكر الفلسفي الغربي قد أصبح عاجزًا عن مساءلة الوجود بوسائله التقليدية؛ وبالتالي، فالفلسفة الغربية باتت بحاجة إلى مراجعة جذريّة لمفاهيمها ومنطلقاتها، بل إلى لحظة صمتٍ أنطولوجي تسمح للوجود بأن يُنصَت إليه خارج سلطة المفهوم وهنا، لا يسعني إلا أن أستحضر يقيننا الإسلامي الأصيل، الذي لا يُنهي السؤال عن الوجود، بل يؤسّسه تأسيسًا صافيًا، إذ يجعلنا نؤمن بأن لهذا العالم أصلًا حقيقيًا، وأن الوجود ليس مجرد عرض عابر أو انكشاف لحظي، بل خلقٌ محكوم بالمعنى، ومربوط بالمصدر، ومسؤولية تجاه الحق.

الهوامش:

– الوجود والحداثة: هايدغر في مناظرة العقل الحديث، إسماعيل مهنانة، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2017

عدد التحميلات: 8