ذات ماضٍ بعيد، عندما كنت أتخيل كتابة رواية، كنت أتساءل دومًا كيف سأبدؤها أو كيف سأنهيها، ما هي الكلمة الافتتاحية المناسبة، كيف يبدأ المرء تحويل الأفكار الهلامية الشفافة في ذهنه إلى كلمات ملموسة وقصة واقعة وحكاية تُرى؟، وكيف سيكون شكل الحوار المتبادل في الرواية، هل أضعه بين علامتي تنصيص، هل أفصل بينه بفواصل أم أرتبه متتاليًا في تعاقب رأسي، كنت أتساءل كثيرًا لدرجة أنني بدأت بفتح كل الروايات التي أملكها وكنت وقتها لا أقرأ إلا الكتب الورقية، وأتطلع بفضول لأول كلمة في الرواية ثم أقلب الكتاب وأقرأ الخاتمة، وبالطبع لم يوصلني هذا إلى أي شيء من شأنه أن يفيدني، كان علي أن أنتظر وأتعلم أنه لا يهم النص الشكلي للرواية، لا تهم الخاتمة وكذلك البداية، في الواقع لا يهم سوى القصة، الحكاية التي تملأ عليك قلبك وعقلك وكيانك وتعيشها بكل جوارحك وترى أناسها وشخصياتها ومرور أحداثها كما تبصر كفيك، كما تبصر الناس من حولك وأديم السماوات الممتدة من فوقك، القصة وحدها هي التي تحدد مآل الرواية وشكلها وكيفيتها ومدى تقبل الآخرون لها.

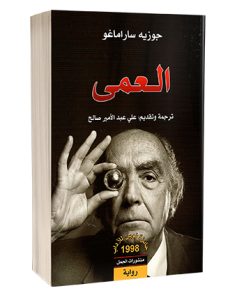

بعد سنوات طوال خطرت لي هذه الفكرة تحديدًا وأنا بصحبة أعمى جوزية ساراماغو، فالحوار والقصة وكل الجمل المتعاقبة لم يكن يفصل بينها سوى الفواصل الكتابية دون أي تنظيم كتابيّ آخر، وعندما عرفت فيما بعد أن هذا كان من فعل الكاتب أدركت أنه تعمد إيقاعنا في ذات البلبلة والفوضى التي يتعرض لها أبطاله، الفوضى التي سقطت فيها مدينة العميان، بيد أن هذي اللفتة الذكية منه أثبتتْ لي مجددًا كم أن القصة وحدها هي التي تشكل قلب الرواية ونبضها ولا يهم بعد ذلك القالب الذي سيحويها.

العمى رواية مرعبة، بل إن جلد المرء ليقشعرّ طوال قراءته لها! وهي كفيلة بإثارة ذعرك وأقصى مخاوفك النفسية الكامنة والظاهرة دون حاجة إلى وحوش فانتازية أو مخلوقات خرافية غامضة، الوحش الوحيد الموجود بها لهو حقيقي وموجود وحاضر عبر التاريخ وحتى وقتنا الحالي: العدوى! حين يتفشى مرض خطير غامض يهدد سلامة جزء حيوي ونابض وشديد الأهمية من حياة الإنسان ألا وهو عينه!

يقود الأعمى الأول سيارته بارتياح ويتوقف عند إشارة مرور حمراء، وفجأة وبينما ينتظر تبدل الضوء إلى الأخضر يَعْمى! كل شيء أمامه يصطبغ باللون الحليبيّ الأبيض، لذا سُمي المرض بالشر الأبيض، لم تكن الظلمة هي ما تبتلعه بل البياض الساطع، ألف شمس بيضاء تشرق في وجهه ولا سبيل للخروج منها إلا بعتمة النوم السوداء، يصيح بصوت عالٍ مذعور للأبواق الغاضبة خلفه “أنا أعمى”! يتلطف أحدهم بمساعدته ويعيده إلى شقته، وتعود إليه زوجته فتهرع به إلى عيادة الطبيب، ويكتشفان أن الشخص اللطيف قد سرق سيارتهما، بعدها وفي ذات الليلة سيعمى لص السيارة والطبيب الذي فحص الأعمى الأول، ولمّا تكتشف السلطات وجود عدوى جدّ خطيرة وتصطحب الطبيب في عربة الإسعاف تصعد زوجته بجواره وتقول بهدوء “أنا أيضًا عميتُ”، في المحجر الصحي نكتشف أن زوجة الطبيب لم يصبها العمى وطوال الرواية وكل يوم قبل أن تفتح عيناها ستنتظر أن يصيبها ما أصاب البلدة أجمعها لكن المرض الأبيض لن يأتيها مطلقًا، لتصبح الشاهد الوحيد على كل الفظائع التي ارتُكبت، “لو أبصرتَ ما أبصر لتمنيتَ أن تعمى كالآخرين”، هذه المرأة ، هذه العين المبصرة الوحيدة، هذا الضمير المستيقظ وحده قد يكون إشارة من الكاتب أن على الأقل واحدًا منا سيحمل معه ضميره حيًا يقظًا ولو انقلبت الأرض بمَن عليها .

في الرواية كلها لم يوجد اسمًا واحدًا، وبقينا نعرف الشخصيات التي رافقناها طوال رحلة العمى بصفات ميزتهم، زوجة الطبيب، الطبيب، كلب الدموع، الفتاة ذات النظارة السوداء-حتى بعد أن كانت قد خلعتْها منذ وقت طويل-، الطفل الأحول، الكهل ذو العصابة على عينه، وأخيرًا الأعمى الأول الذي بدأنا به الحكاية وزوجته، لا توجد أيضًا بلدًا بعينها أو نظامًا باسمه أو جيشًا منتسبًا إليه، لأن الكاتب ببساطة هكذا أرادها، مجرد أناسيّ، لا تهم أسمائهم أو صفاتهم فقط ما تجنيه أيديهم هو ما يمكن احتسابه في ميزان الثقل والقيمة.

قد يقول البعض بعد أن يفرغ منها إن هذي الرواية لهي فلسفة تخيلية، كيف سيتصرف البشر في أحلك أوقاتهم؟ إلى أي مدى ستجنح بهم غرائزهم الحيوانية؟ إلى أي درك قد يبلغ بهم الانحطاط؟ وما قيمة الأخلاق في عالم تعوزه القوانين وتخلو فيه الحياة من رادع ونظام وقوى مسيطرة حاكمة وجانب العقاب والثواب؟ ما وزن الأخلاقيات وقتها وحتى أي درجة تماسكٍ أو انهيارٍ قد تبلغ؟!

قد يقول البعض إنها قصة شائقة فحسب تحكي عن كارثة تحل بالجنس البشري وتزعزع كيانه، تيمة تكررت عدة مرات في الأفلام والروايات مؤخرًا، حيث يجتاح العالم وباء غامض يحيل سكانها بسببه إلى آكلي لحوم، أو إلى كما في حالتنا هذه عميان!

غير أن الفارق الجوهري هنا بين هذا المرض الأبيض، الذي لا ترى عين المريض فيه إلا اللون الأبيض الساطع الممتد بدلًا من ظلمة العمى العادية، الفارق أن العمى لا يُميت ، فكل الأوبئة التي اجتاحت بلدانًا وخلّفت وراءها ملايينًا من الموتى ،كل الطواعين والأمراض السوداء تؤدي بحامل العدو إلى الموت، حيث تفشل أجهزة الجسد لسبب مجهول في دفع هذا المحتلّ الغامض عنها فتتهاوى واحدة تلو الأخرى، غير أن هذا المرض هنا لا يؤدي بالضرورة إلى الموت فالأعمى يمكن له بكل تأكيد مواصلة عيشه، لكن المعضلة هنا حين يتحول العالم بأكمله لمجموعة من العميان ! يبدو طبيعيًا بعدها أن تتوقف كل نواحي الحياة الطبيعية تمامًا، يبدو طبيعيًا أن تُشل أركان اناس وثوابتهم، وتنهض حينها كل غرائزهم الوحشية منها والحسنة لتقودهم.

ما كان يبدو بالنسبة إلي ذنبًا لا يُغتفر هو القيام باحتجاز المصابين الأوّلين بالعمى في مبنى صغير غير مجهز لاستيعابهم وتركهم دون رحمة ليموتوا لا من العمى بل من كل ما ينتج عن حبس ثلاثمائة شخص في زنزانة صغيرة لا تفي أدنى احتياجاتهم! ثم لمّا بدا العالم بأكمله وقد عَمي تُركوا أحرارًا، لكن الأهوال التي ذاقوها بالداخل ما كان لأحدهم أن ينساها.

لأيّ حد قد تؤثر فينا رواية ما؟ أعرف بعضهم مرض بعدما قرأ جريمة وعقاب ديستويفسكي، أعرف آخرون تغيرت حياتهم تمامًا بأثر من كلمة أو خاتمة أو حكمة عميقة في ثنايا قصة ما، لكن قد تكون تلك هي المرة الأولى عندي التي يبلغ فيها تأثري بمشهد روائي هذه الدرجة من التقزز مما عشته فيه! وأقول عشته لأن ما من طريقة أخرى للوصف سوى هذه حيث عاينتُ كلمات الكاتب تتجسد أمام عيني حدثًا حدثًا بأدق تفاصيله.

في المحجر تُجبر على الانحشار بين المصابين بالعمى لتعيش أيامًا وليالٍ مرعبة بينهم، حيث تُعرى الإنسانية تمامًا من كل قشورها الحضارية المهذبة، وتبقى حاجات الإنسان ككائن حي يعيش ويتنفس في أحط وأزرى صورها، تحكمه حاجتان ملحتان محددتين لا غير: الطعام وعملية التخلص من الطعام، وكيف من شأن شرذمة قليلة من العميان أن تطغى وتتجبر وتُحيل حياة الجمع المسالم المكروب أصلًا إلى جحيمٍ لا يُطاق، ويبقى الكاتب يحكي لنا من علٍّ، كراوٍ خفي يهدر صوته الرتيب في خلفية المَشاهد، يتساءل عن تصرفات أبطاله وردود أفعالهم ويحفظ للبقية الباقية إنسانيتهم وضميرهم الأخلاقي الذي برغم كل ما صادفه من أهوال بقي على ثباته حتى بعد مغادرتهم المحجر وهيامهم في مدينة العميان التي صارت إلى الحضيض بعدما هجرها كل شكل من أشكال النظام، وبعد أن كانت مدينة بأحياء وشوارع وبيوت راقية وعربات وإشارات مرور صرتَ لا ترى فيها سوى الفضلات وفاحت رائحة الجثث وكَمَنَ الخطر في كل الزوايا.

“إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها”، مجددًا وربما للمرة الألف أجدني منبهرة بتعاليم الإسلام، في المحجر وحين بدا العالم كله قد جنّ لم تعد للأخلاق قيمة، ما قيمة أن تتنازل المرأة عن شرفها في مقابل الطعام؟ ما قيمة أن تُنتهك الأعراض؟ ما قيمة أن يسرق أحدهم كل ما يمكن سرقته ليسد رمق جوعه، ما قيمة أن تُسفك الدماء مرارًا وتكرارا، ما قيمة الحياء والورع والصدق والوفاء بالعهد، ماقيمة الطهارة والنظافة؟، إذا كان كل شيء يموت مع مرور الأيام فلماذا علينا أن نغتسل؟ تخيل أن أسئلة كهذه يبدو عقل الكاتب غير قادر بالكلية على إيجاد جواب لها فيما خلا ما يمكن للروح البشرية النقية أن تتفضل به من أخلاق وحسن مروءة، هي في الواقع تمثل أسسًا ثبّت الإسلام ركائزها وشربناها شرْبًا ونحن في مقتبل أعمارنا لم نزل، النظافة والطهارة أمران مهمان للغاية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا لأن علينا أن نصلي لله خمسُنا، السرقة والفحش والدعارة والقتل أمور منهي عنها ببساطة لأن عاقبة أفعالنا لم تنتهي ولن تختفي حتى لو ذاب كل هذا العالم بأرضه وما عليها! فالثواب والجزاء باقيان لنا بعد الممات.

هذه الكلمات المفتاحية البسيطة، هذه التي ندعوها ألف باء الإسلام، أبسط أوامره وأول نواهيه هي الإجابة التي كتب لأجلها الكاتب روايته هذه التي تناهز الأربعمائة صفحة دون أن يجد جوابًا لها! نعم لو كان هؤلاء مسلمون والتزموا بتعاليم دينهم ما وقع شيئًا مما وقع في الرواية أو على الأقل لحُصر في نطاق أضيق بكثير وأخف وقعًا وهوْلًا بكثير! هذا الدين الذي عمدوا تشويهه طوال المائة عام هو النور والجواب اللذيْن ما اهتدوا قط إليهما!

عدد التحميلات: 1