سردية حكاية الحرب الأهلية الإسبانية على لسان جندي مغربي مشارك فيها

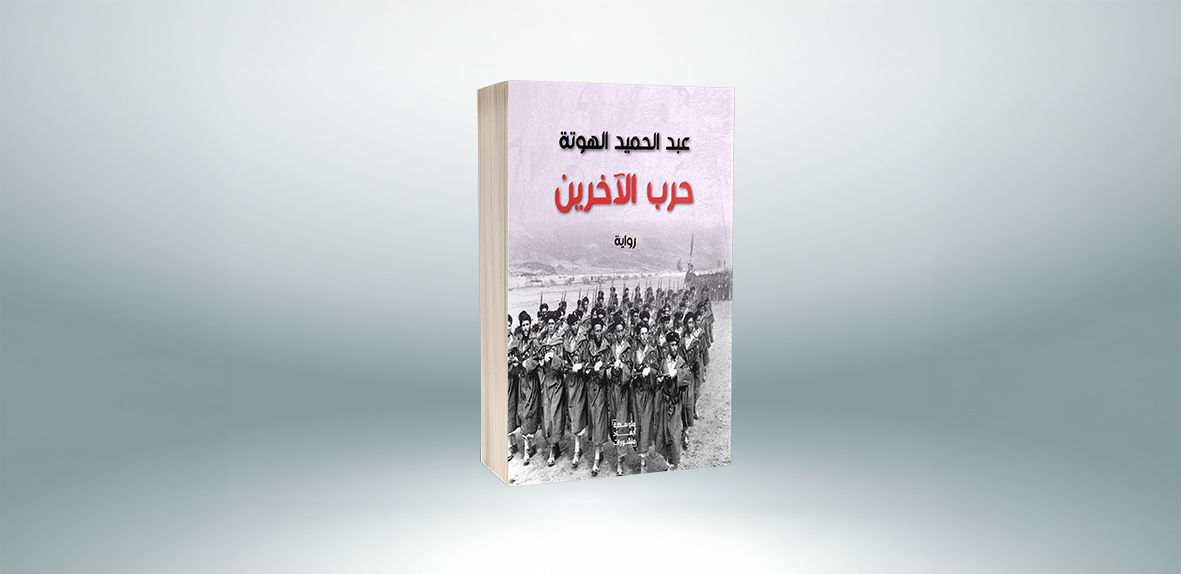

الكتاب: “حرب الآخرين”

المؤلف: عبدالحيد الهوتة

الناشر: منشورات أبعاد متوسطية

سنة النشر: 2022

اللغة: العربية

عدد الصفحات: 370 صفحة

لم يعد خافيًا على المهتمين بالأدب، نقادًا وقراءً، أن الرواية كرّست وجودها في الساحة الأدبية العربية عمومًا، والمغربية على وجه التحديد، لاعتبارات ترتبط بقدرتها على كشف الواقع الاجتماعي وفضح عيوبه، والتساؤل عن جدوى الاختيارات الإيديولوجية والثقافية، بل إنها أتاحت العودة بالذاكرة إلى قضايا مراحل تاريخية سابقة في مزج بين التخييل والتوثيق الواقعي، بالشكل الذي يخول للدارسين تأمل هذا التاريخ ورصد كثير من الوقائع المسكوت عنها، أو التي قُدمت لها قراءات برؤية مؤدلَجة، عمد الفن الروائي إلى إعادة النظر فيها بخطاب تنصهر فيه فنية السرد ورحابة التخييل مع صورة واقع مضى، لكن أثره ظل قائمًا في الممارسات الاجتماعية السائدة في الحاضر.

ضمن هذا الامتداد الماضوي الرحب الذي انشغلت به عدد من الأعمال الروائية الصادرة خلال الألفية الثالثة، نُلفي هذه الأعمال تقارب، قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية ترتبط بمرحلة الاستعمار، على وجه الخصوص، محاولة بذلك مساءلة الواقع الاستعماري عبر الذاكرة المستعادة، ورصد حقيقة حدود التحرر من القيود الاستعمارية بأشكالها المختلفة.

وإذا كانت مناهج النقد الأدبي قد قدمت جهازَها المفهومي وآلياتِها التحليليةَ لدراسة الرواية بصور مختلفة تعكس انفتاحَ مجال الدراسة الأدبية وتطورَه المستمر، فإن الاهتمام بالأعمال الروائية التي اختارت ربط أحداثها بالاستعمار ومخلفاته البعدية الممتدة إلى فترات زمنية قد تبدو بعيدة عن تلك الحقبة، صار يجد صداه يتردد في إطار توجه جديد في النقد العربي هو: دراسات ما بعد الاستعمار، أو ما اصطلح عليه ما بعد كولونيالية.

إن عودة الأعمال الروائية إلى الحقبة الاستعمارية تسائل، من جهة أولى مقولة عصر النهضة: لماذا تقدم الغرب وتأخر الشرق؟ وتدفع، أيضًا، إلى طرح أسئلة أخرى، من قبيل: هل تحقق التقدم العربي/ الشرقي مع الوجود الاستعماري؟ هل جلب المستعمر/ المحتل التقدم إلى مجتمعات المشرق العربي وشمال إفريقيا؟ هل أنقذ هذه المجتمعات من الخرافة والجهل كما يزعم؟ أي حضارة وتقدم أتى بهما المحتلان الفرنسي والإسباني إلى المغرب مثلاً؟

ولا تكتفي تلك الأعمال الروائية بمساءلة الغايات الاستعمارية، بل إنها تقدم، من جهة أخرى، فضحًا لممارسات الاستعمار القائمة على استغلال الأرض ومواطنيها، بعد أن زالت قيود الخضوع الممارسة عليها من قبل السلطة الثقافية للمستعمر. ولا يعني ذلك أنها تروم استرجاع واقع مؤلم فقط، وإنما تدفع كذلك إلى التأمل في الوجود الاستعماري: هل زال بمغادرة جنود الاستعمار الأرض المحتلة؟ ألم يخلف رواسب إيديولوجية وثقافية واجتماعية تعبر عنه وتكرس وجوده وتضمن استمراريته؟

يمكن أن نطرح أسئلة أخرى في إطار الحديث عن فترة ما بعد الاستعمار، فما دام الأمر يتعلق بمستعمِر ومستعمَر جمعتهما أرض واحدة في سياق تاريخي مخصوص: ألا يمكن القول إن الأمر يتعلق بتاريخ استعماري مشترك؟ هل ثمة تمايز واختلاف في الرؤية التاريخية بين الطرفين؟ أم أن الأمر يتعلق بذاكرة استعمارية حتمت وضعا وجوديا متنافرا يحمل كثيرًا من الخبايا التي لم يتم التأريخ لها ليكون الفن الروائي أكثر وسيلة يمكن من خلالها كشف تلك الخبايا والأسرار؟

إن دراسة الأعمال الروائية التي قاربت قضايا الوجود الاستعماري وتبعاته تدخل في صميم دراسات ما بعد الاستعمار، على اعتبار أن موضوع اهتمامها يدرج في إطار الدراسات الثقافية بوصفه “يشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية الإمبريالية منذ اللحظة الكولونيالية حتى يومنا الحالي”(1)، وهي بذلك دراسات تبحث، حسب بيل أشكروفت، في “العالم كما كان موجودا أثناء فترة الهيمنة الإمبراطورية الأوروبية وبعدها، وبتأثيرات تلك الفترة في الآداب المعاصرة”(2)؛ مما يعكس الحضور المستمر لقضايا الاستعمار في الفكر الروائي العربي المواجه للتشويه الثقافي والتغريب اللذيْن كرّسهما المستعمِر.

وقد قدمت أبحاث كل من إدوارد سعيد وهومي بابا وجياتري سبيفاك إسهامات نوعية على مستوى إرساء نظرية ما بعد الاستعمار ووضع المفاهيم والآليات التحليلية التي تسعف في قراءة الأعمال الروائية خاصة، والأدبية عامة، بالشكل الذي يجعل اعتمادها في النقد الأدبي يعكس إرساء توجهات جديدة تتجاوز الحدود التي انبنت عليها المناهج التقليدية، ليصير الناقد “المتخصص فيما بعد الاستعمار مسؤولا عن تحدي المعارف المسلم بها عن العالَم، وإيجاد طرق فكر جديدة”(3) على حد تعبير جون ماكليود.

ضمن هذا الإطار النقدي يمكن دراسة أعمال روائية مغربية عديدة جعلت الخطوط السردية تعود بالقارئ إلى فترة زمنية كان لها ما بعدها من الأثر البين في الأوضاع الاجتماعية والتربوية والسياسية والثقافية؛ هي فترة الاستعمار وما بعده، سواء منها تلك التي قاربت الواقع المغربي خلال هذه المرحلة وعكست بدايات التأسيس للرواية المغربية؛ كـ”المعلم علي” و”دفنا الماضي” ولم ندفن الماضي” لعبدالكريم غلاب، والريح الشتوية لمبارك ربيع، أو تلك التي ظهرت في الآونة الأخيرة لتعود إلى هذه المرحلة من جديد، لكن من وجهة لا تتخذ مواجهة المحتل الفرنسي إطارا للحكي، وإنما تلامس مستعمِرًا آخر، لم توله الأعمال الروائية خلال مرحلة البدايات اهتمامًا، هو المستعمر الاسباني؛ كما هو الحال مع رواية باريو مالقة (2015) لمحمد أنقار.

وتأتي رواية حرب الآخرين لعبد الحميد الهوتة، وهي الرواية الصادرة عن منشورات أبعاد متوسطية في طبعتها الأولى سنة 2022، لتقارب هي الأخرى الوجود الاستعماري الإسباني في الشمال المغربي، لكن من زاوية مغايرة للمعتاد، إذ إنها لم تجعل الوقوف عند ظروف الاستعمار ومظاهره وتبعاته في المنطقة بؤرة أحداث الرواية، وإن مثل ذلك خطا من خطوط السرد التي امتد إليها المسار السردي، وإنما قدمت منظورًا آخر للاستعمار، يرصد الاستغلال الاستعماري الإسباني الفرانكاوي إبان الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) للمواطنين المغاربة (جبالة)، بتسخيرهم جنودًا مقاتلين إلى جانب التيار اليميني الفرانكوي في مواجهة أنصار التيار الجمهوري، ليرسم المستعمر للمغاربة/الموروس صورة قاتمة عنهم في هذه الحرب، باعتبار أن جرائم القتل والاغتصاب والنهب ارتكبها هؤلاء الموروس، ومن ثمة برأ فرانكو أتباعه من هذا التيار ذمتهم من الإبادة التي مارسوها تجاه التيار الآخر من الإسبان.

لقد اتخذت الرواية، التي وصفها السارد بالرواية التاريخية(4)، شخصية أحمد، الجندي المنخرط سابقًا تحت اسم محمد بن أحمد “في الجيش النظامي الأهلي (الريكولاريس) التابع للجيش الفرانكاوي”(5)، (اتخذت الرواية) الذاتَ، أو البطل كما سماه، لينسج من خلاله محكيات الاستعمار بالشمال المغربي ومشاركة الجندي المغربي في الحرب الأهلية الإسبانية، وذلك انطلاقًا مما تراكم لدى السارد من فصول الحكايات حول هذه الحرب إثر زياراته لمنزل صديقه الحميم إبراهيم، ابن الجندي أحمد؛ كما يظهر في هذا المقطع الذي يحدد فيه السارد الإطار العام الذي سيحكم اتجاهات الأحداث في الرواية:

“بحكم صداقتي بإبراهيم وزياراتي المتعددة لمنزل عائلته، سمعت الكثير من فصول تلك الحكايات التي شغلت عقلي وتملكت مشاعري وخيالي. لذا قررت سردها، خصوصًا بعدما شجعني إبراهيم على الأمر، وقبِل والده تمكيني من كل الوثائق والمعلومات الضرورية، ومعرفة الآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها هذه الحرب عليه”(6).

تبعًا لذلك، خاض السارد ما سماه “مغامرة” ليكشف التمثيل الاستعماري اعتمادًا على “نقل شهادة شفهية صادقة لمحارب كان هناك، وعاش وسط رحى حرب لا تعنيه”(7)، راصدًا تفاصيل الأحداث ووعي الشخصيات بها، جامعا بين الواقعي والتخييلي، معتمدا الوصف المشهدي لتصوير الحدث، والتأمل في الآثار النفسية العميقة لحرب شارك فيه الجندي المغربي بإجبار من المستعمر، ووقع ذلك على العلاقة بالمكان الذي تجري فيه الحرب، كما في رصده لوضع الجندي في الخندق، إذ بيّن أن الوجود فيه يجعله يفقد “إحساسه بكيانه وبالمكان والزمان”(8). وسيكون، يضيف السارد، “الحرص على البقاء هو الهاجس الوحيد والأساس، ضدا على تيار الرصاص المتقطع حينًا والمسترسل أحيانًا. الخندق هي أسوأ أمكنة الحرب. فيه يفقد الإنسان إنسانيته”(9).

تمثل هذه الرواية، إذًا، قراءة جديدة لواقع استعماري، قاربته بصورة متخيلة نوعية، أدمجت فيها المعطى التاريخي والجغرافي والشهادة الشفهية والذاكرة المستعادة بالواقع الاجتماعي خلال مرحلة زمنية تبدو بعيدة عن واقعنا، لكنها تعيد ربط الصلة بماض ما زال أثره قائما، وتسائل ممارسات المستعمر الاستغلالية بوجوه أخرى غير معتادة، لتدافع عن صورة المغربي التي أرادها هذا المستعمر دالة على الهمجية والعدوانية بهدف تحقيق مآرب سياسية خلال تلك المرحلة، وستكون إسهامات أعمال روائية من هذا القبيل الذي قدمته رواية حرب الآخرين قادرة على كشف حقيقة المغربي الذي زُج بها في حرب لا تعنيه، وقد فرض عليه أنه “لكي يضمن بقاءه فوق تلك الأرض الغريبة والعودة إلى أهله، فعليه أن يقصي ويقضي على وجود الآخر”(10)، كما جاء على لسان السارد وهو يحكي عن الذات/الجندي أحمد.

الهوامش:

1 – بيل أشكروفت وآخرون، الرد بالكتابة: النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، [ترجمة: شهرت العالم]، المنظمة العربية للترجمة، بيروت (لبنان)، الطبعة الأولى، 2006، ص 16.

2 – نفسه، الصفحة نفسها.

3 – جون ماكليود، نظرية ما بعد الاستعمار والرواية، [ترجمة: أشرف إبراهيم محمد زيدان]، مجلة فكر الثقافية:

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=1100

نشر بتاريخ: 01-06-2020، واطلع عليه بتاريخ: 20-11-2023.

4 – عبدالحميد الهوتة، حرب الآخرين، منشورات أبعاد متوسطية، طنجة (المغرب)، الطبعة الأولى، 2022، ص 07

5 – نفسه، الصفحة نفسها.

6 – حرب الآخرين، ص 08.

7 – نفسه، ص 09.

8 – نفسه، ص 300.

9 – نفسه، ص 300.

10 – نفسه، ص 31.

المصادر والمراجع

1 – بيل أشكروفت وآخرون، الرد بالكتابة: النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، [ترجمة: شهرت العالم]، المنظمة العربية للترجمة، بيروت (لبنان)، الطبعة الأولى، 2006، ص 16.

2 – جون ماكليود، نظرية ما بعد الاستعمار والرواية، [ترجمة: أشرف إبراهيم محمد زيدان]، مجلة فكر الثقافية:

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=1100

نشر بتاريخ: 01-06-2020، واطلع عليه بتاريخ: 20-11-2023.

3 – عبدالحميد الهوتة، حرب الآخرين، منشورات أبعاد متوسطية، طنجة (المغرب)، الطبعة الأولى، 2022، ص 07

عدد التحميلات: 0