“أنا أفكر أذن أنا موجود”

ديكارت

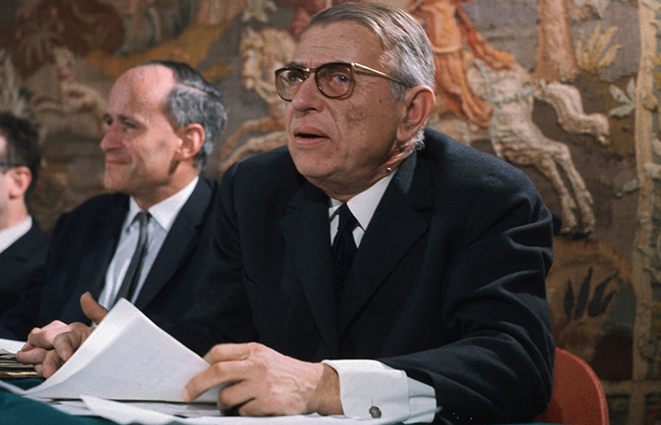

ترجمت السيرة الذاتية للفيلسوف الوجودي جان بول سارتر والتي جاءت تحت عنوان “سيرتي الذاتية.. الكلمات Les Mots” إلى العربية وصدرت عن دار الآداب البيروتية في يناير من عام 1964، وقام بترجمتها صاحب الدار، الدكتور سهيل إدريس لأهمية هذا الكتاب، في ذلك الوقت بالذات، والذي كان فيه الفكر الوجودي قد تبنته، ودأبت على الترويج له في العالم العربي، دار الآداب البيروتية، في مجلتها الشهيرة الآداب، وصارت تدعو له، وتنشر أفكاره، وجوانب فلسفته الخاصة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وتبعتها في ذلك العديد من الدوريات العربية في ذلك الوقت. وقد اشترت دار الآداب حقوق الترجمة العربية لهذا الكتاب من “دار جاليمار” الفرنسية، وقامت بإصدار الترجمة العربية، قبل أن تقوم دار “جاليمار” نفسها بنشر الكتاب بلغته الفرنسية الأصلية في باريس، كما قام بترجمة الكتاب مرة أخرى الدكتور خليل صابات وصدر بالقاهرة عن دار شرقيات عام 1993 في طبعة جديدة جعلت هذا الكتاب مثار جدل وبحث على مستوى أبحاث السير الذاتية والفلسفية المعاصرة، وكان هذا الكتاب قد نشر في مجلة “الأزمنة الحديثة” في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر من عام 1963، وربما كان هذا الكتاب هو أحد أسباب فوز سارتر بجائزة نوبل للآداب عام 1964 والتي رفضها سارتر لأسباب سياسية ومنهجية. ويعتبر كتاب “سيرتي الذاتية.. الكلمات Les Mot” من أروع ما كتب وألف سارتر في مسيرته الفلسفية والأدبية الطويلة. حيث يروي فيه مرحلة الطفولة بأسلوب شيق له خصوصيته، وسياق خاص لم يسبقه إليه كاتب، جمع فيه ما بين حضور الذات وحضور المنطق، وبين التباس الشكل، وفنية التوجه، وإبراز الدهشة المستحوذة على ذات الكائن الذي كان، إذ أن القارئ لهذا النص، ربما يقع في حيرة حيال نص ملتبس ما بين السيرة الذاتية، والنص الروائي، المسرود بلسان الراوي المتكلم، والمشارك في الأحداث، ولولا العنوان الذي وضع على غلاف الكتاب تحت مسمى السيرة لحدث هذا الالتباس كما هو معهود في كثير من الأعمال السردية الروائية منها والسيّرية، إذ أن سارتر من خلال استهلاله لهذه السيرة المستمدة جذورها الأولى من أصول ألمانية من ناحية الأم عن طريق جده لأمه البروفيسور شارل شوايتزر، ومحاولته استنطاق ذاته، وسرد تجربة طفولته بطريقة فنية ذات إيقاع متناغم مع ذاتية المفكر، قد وضعنا أمام نص شبه ملتبس، تظهر فيه الذاتية، كما تظهر فيه فنية السرد الروائي المستمد من حياة شبه مضطربة، ومناخ ملئ بالتأزم، والدرامية في بعض الأحيان، خاصة وأنه كثيرًا ما كان يقف عند الأحداث والتفاصيل المعلوماتية الخاصة في سيرته ليطبق عليها مفاهيم فلسفية رأي أنها تتواءم مع منطق الأحداث التي حدثت له، حيث حلل سارتر في عمق وصراحة لا تخلو من القسوة، الظروف التي نشأ فيها، ومشاعره إزاء أسرته، خاصة حيال أبيه الذي انتحر وهو لا يزال في المهد، ونحو جده الذي قام بتربيته وحباه برعاية لا تخلو من التكلف والحركات المسرحية، فشب الطفل في جو مفتعل، وبرع هو الآخر في التهريج والتمثيل، وكان يشعر أنه غريب عن الدار، وأنه قد فرض على الأسرة فرضًا، فكان يقلد الكبار ليكسب إعجابهم، ويحرص على التقرب من جده وذلك بأن يلعب دور الطفل النابغة، ويتظاهر بقراءة وبفهم الكتّاب والشعراء الذين يكلف بهم رب الأسرة، ولكنه كان يحس في أعمال نفسه أنه ليس فريد عصره، بل هو مخلوق مسخ زائف المشاعر مصطنع الأحاسيس، فكان ينفس عما يضطرم في نفسه من صراع بالاسترسال في أحلام عنيفة، فيتخيل أنه قد أصبح بطلاً همامًا عهد الله إليه بمسئولية جسيمة إلا وهي إنقاذ الأبرياء من براثن الأشرار وحماية المحتاجين والضعفاء. وقد ترسخت هذه النزعة في ذهن وعقل سارتر حتى أنه كان كثيرًا ما يتعامل مع الآخرين من هذا المنطلق حتى بعد أن أصبح جان بول سارتر الفيلسوف الكبير وربما كان ذلك من أسباب رفضه جائزة نوبل للآداب التي منحت له عام 1964، حيث كان من أسباب رفضها هو أن لجنة الجائزة تمنحها إلى من تريد حسب هواها دون النظر إلى القيمة الأدبية الكبيرة للعديد من الكتّاب الذين يستحقونها بالفعل على الرغم من أجناسهم وتوجهاتهم الخاصة.

ولد سارتر في باريس في 21 يوليو عام 1905، وكان أباه قد توفي قبل عامين من ولادته، فتربي في بيت جده لأمه، الأستاذ كارل شفايتزر، وكان مدرسًا للغات الحديثة، وبخاصة اللغة الألمانية. وبذلك نشأ سارتر في بيت يعطي أهمية كبري للقيم العقلية والأدبية، رأى سارتر نفسه في سنينه الأولى محاطًا بكميات كبيرة من الكتب المتراكمة في كل أنحاء البيت، وبعد أن تعلم القراءة والكتابة، أتيحت له فرصة القراءة والاطلاع على أعمال كبار الأدباء والكتاب في مكتبة جده. وفي ذلك يقول: “لقد كنت صورة مصغرة للرجل البالغ، فقد قرأت الكتب التي كتبت للبالغين”، : “وقد عرفت الكون في هذه الكتب.. واختلطت في ذهني، تجربتي غير المنظمة المستمدة منها بأحداث الحياة الواقعية التي كانت تحدث بطريق المصادفة والعرض، ونجم عن ذلك نوع من المثالية التي تطلبت مني ثلاثين عامًا لكي أخلص منها وأنبذها”. وقد اعترف سارتر بأن فقده لأبيه في هذه السن المبكرة كان معناه أنه نشأ دون أن تكون لديه “أنا أعلىSuper- ego” مما ساعده على تحرر ذهنه وتفكيره وسلوكه. وحين تزوجت أمه للمرة الثانية عام 1916 عاش معها، ولكنه لم يكن سعيدًا في بيت زوج أمه مما ولّد عنده نوعًا من التمرد والبحث عن الحرية الفردية والوجود الإنساني، وفي عام 1924 التحق سارتر بمدرسة Ecole Normale uperieure ليحصل منها على شهادة الأجريجاسيون في الفلسفة. وهناك قابل سيمون دي بوفوار وارتبط بها بتلك الرابطة القوية المتينة التي ظلت معه حتى وفاته دون أن يتزوجها. وهي علاقة وصفها بعض الكتّاب بأنها علاقة “أسطورية” نظرًا لقوتها واستمراريتها لهذه الفترة الطويلة. فلقد كانا يعتقدان أن الزواج هو نوع من النظام “البورجوازي”. لذا آثرا ألا يدخلا معًا في علاقة رسمية كهذه العلاقة. وتقول سيمون دي بوفوار في كتابها “La Force de L’ag”: لقد وضعنا ثقتنا في العالم وفي أنفسنا. فقد كنا نعارض ونقاوم المجتمع بصورته وتكوينه السائدين حينذاك، ولكن لم نكن نحس بأية مرارة إزاء هذا الموقف العدائي لأنه يتضمن نوعًا من التفاؤل القوي الوطيد. كنا نؤمن بضرورة إعادة تشكيل الإنسان وصياغته، وهي عملية لن تتم إلا على أيدينا. ولو جزئيًا… لقد خلقنا علاقتنا وروابطنا مع العالم، وكانت الحرية هي جوهر وجودنا ذات”.

ولعل أهم المفاهيم الفلسفية المنبثة داخل نسيج هذا النص السّيري “الكلمات Les Mots”، نبعت أساسًا من خلال احتفاء سارتر بالكاتب الإنسان، أو الإنسان الكاتب، خاصة في مراحله الطفولية الأولى، والتي جاءت نتيجة مواكبتها لجبلته الخاصة التي كانت تسير بطريقة عفوية وتلقائية، من خلال تمرده على الواقع، ومناداته بالحرية، وهو في ذلك الجانب من سيرته قد أحتفي بجانبي القراءة والكتابة احتفاء كبيرًا، وهما اللتين شكلتا شخصيته، وأكدتا عنده معنى الوجود، وتداعيات هذا المعنى الكبير الذي ظهر بجلاء في فكره وفلسفته وأعماله الإبداعية . كما أنهما هما الجزآن الأساسيان في تكوين وتشكيل هذا الكتاب. ويحلل سارتر في قسمي الكتاب وضعيته كإنسان حاز فكرًا خاصًا، ورفضه المطلق أن يخضع الإنسان لأي قوة أخرى أكبر منه تنال من حريته هو ذاته في هذا العصر. فهو يقول في استهلال كتابه: “الإنسان لا يوجد بل يصنع نفسه”. تلك القاعدة التي تبناها سارتر في كتابه فهو يقول في الصفحات الأولي: “لقد صنعت ذاتي لأني لم أكن أبنا لأحد”. ويوضح من خلال سرده لحياته وما جرى فيها من وقائع وممارسات في هذا الوقت، معنى الحرية والوجود وطبيعة تحديد الفرد لطريقة حياته وماهية معيشته، وتمرده على الواقع، ورغبته الملحة في الحرية، وتحقيق الذات، وإثبات الهوية، وغير ذلك من المفاهيم الذي دأب على معالجتها في فكره وفي كتبه وإبداعاته، وكما قال كريستوف رانسمري: “إذا أردت أن تتخيل، فإنك تحتاج إلى الواقع. وكلّما كان غوصّك في عالم الواقع عميقًا، غدا من السهل عليك أن تخترع حكايتك”. تلك كانت الآلية الأولى صنع حياة فلسفية كاشفة وحاكمة على المستوى الخاص والعام في حياة الأبن سارتر في ذلك الوقت. فقد قال سارتر عن طفولته كل ما وعته ذاكرته واختزنته من أحداث وأفكار ورؤى ومعالم كثيرة تولدت تباعًا حسبما تحددت مساراتها الحياتية. وتناول في هذا الكتاب الممتع كيفية تعلمه للقراءة ونزوعه إلى الكتابة، كما كان يفعل جده شارل، وكيف راح يشترك في “التمثيلية” الكبيرة – على حد قوله – التي كان يعيشها أهله ومجتمعه في ذلك الوقت. وكيف كانت القوة التخييلية عنده حادة وملفتة للأنظار صاحبته وسط هذا المخزن الكبير للكتب في بيت جده أثناء نموه الجسدي والعقلي. فقد بدأت بواكير تكوينه في وحدة صنعتها الظروف والطبيعة في حياته. فقد مات أبو وهو في شهره الثالث وأمه كانت صغيرة باهته الشخصية أما باقي الأسرة فكانت عبارة عن جدّين عجوزين يؤويانه هو وأمه. وعلى الرغم من ذلك لم يكن جان بول أو “بولو” كما كانوا يطلقون عليه، إلا طفلاً مدللاً وسط هذه الأسرة الصغيرة. لكنه كان على وعي طفولي طبيعي بما يريد فهو يقول: “لقد لبست لباس الطفولة لكم أوهمهم بأن عندهم أبنا”. وفي السابعة من عمره أدرك أنه يجب أـن ينتقل إلى طور جديد ينهي به مرحلة القراءة التي كان قد بدأها في بيت جده.

وولدت الكتابة في قلم سارتر وأعطته أول ما أعطته موقفًا مغايرًا لما كان عليه في الفترة الأولى فترة القراءة في القسم الأول من الكتاب. وبدأت الكلمات في مرحلة الكتابة تأخذ طورًا جديدًا في حياة الصبي “بولو”.

ولعل سارتر في تعبيره عن حياته الذاتية من خلال كتابه “الكلمات” قد أوضح تمامًا الإرهاصات الأولى لفكره الملتزم تجاه نفسه، وتجاه ما نادي به من أفكار وجودية وفلسفية، وعبر عن جل هذه الأفكار التي وضحت بعد ذلك، وانتشرت انتشار النار في الهشيم في أوروبا والعالم بأسره. وقد كانت الكتب هي المحور الأساسي الذي نبت فيه سارتر ولذلك فقد كانت بالنسبة له هي الكلمات العظمى التي أسست مذهبه وروجت لأفكاره، ووضعت العلامة الكبيرة والبصمة الهائلة لهذا الفكر. وكما بدأ حياته مع الكتب فقد أنهاها أيضًا مع الكلمات والكتب، وخلال حياته تنوعت مساراته الفكرية في شتي المجالات التي توجه بها للقراء بين البحث الفلسفي والرواية والنقد والمسرحية والمقال السياسي والدراسة السيكولوجية الممتزجة بالصبغة الأخلاقية. وقد كان هذا العمق الذي توخاه سارتر في شتى نتاجه الفكري والفلسفي هو نتاج هذه الحياة الخصبة التي حياها بسخاء، ونشأ في محتواها وزخمها المتنوع في انضباط كبير.

يقول سارتر في أحدي مواضع السيرة: “بدأت حياتي كما سوف أنهيها بلا شك: وسط الكتب. وفي مكتبة جدي، كانت الكتب موجودة في كل مكان، وكان محظورًا نفض الغبار عنها إلا مرة في العام، قبل افتتاح المدارس في تشرين الأول. وكنت لا أعرف القراءة بعد حين كنت احترمها، تلك الحجارة المرفوعة: مستقيمة كانت أم مائلة، مرصوفة كالقرميد على رفوف المكتبة، أم منثورة في الممرات الحجرية، كنت أحس أن ازدهار أسرتنا متوقف عليها، كانت تتشابه جميعًا، وكنت ألهو في معبد صغير، تحيط بي أبنية كثيفة قديمة، رأتني أولد، وستراني أموت، وسيؤمّن لي بقاؤها مستقبلا لا يقلّ هدوءًا عن الماضي. وكنت ألمسها خفية لأشرّف يدي بغبارها، ولكني لم أكن أدري ما أفعل بها، وكنت أحضر كل يوم حفلات يفوتني مغزاها: فقد كان جدي – الذي كان مرتبكًا أخرق الحركات في العادة، حتى أن أمي كانت تزرّر له قفازيه – يقلب هذه الأشياء الثقافية ببراعة مقدسّة. وقد رأيته ألف مرة ينهض بهيئة غائبة، فيدور حول طاولته، ويعبر الغرفة في خطوتين، ويتناول كتابًا بلاً تردّد، ومن غير أن يمنح نفسه وقتًا للاختيار، فيقلب صفحاته فيما هو يعود إلى أريكته، بحركة مشتركة من الإبهام والسبابة، وما يكاد يجلس حتى يفتحه بضربة جافة “على الصفحة المطلوبة” جاعلًا إياه يصطفق كالحذاء. وقد كنت أحيانًا ما أقترب لألاحظ هذه العلب التي كانت تنشّق كالمحارة، وكنت اكتشف عري أعضائها الداخلية، أوراقًا ممتقعة عفنة، منتفخة بعض الشيء، مغطاة بأوردة صغيرة سود كانت تشرب الحبر وتنبعث منها رائحة الفطر”.(1)

في هذا المناخ الثقافي كان ميلاد سارتر وسط سطوة كبيرة لمنطق الكتب، بصحبة لغوي أشيب كبير يعرف معنى الكلمات، ومعنى الحياة ويعرف كيف يتعامل مع هذا الزخم من منجزات العالم بقدسية وبراعة منقطعة النظير، لذلك كان هذا كله دافعًا لثورة سارتر الفكرية الكبيرة التي لازمته منذ طفولته وحتى رحيله.

واختيار سارتر (الكلمات) كعنوان وعتبة أولى لكتابه هو إيمانه الكبير بما لهذه الكلمة من معنى، وتأثير عميق في النفس الكامنة فيها كل أنواع وملامح الإنسانية، كما أن اختياره لها: “عنوانًا لقصة حياته، يوكد لنا نظرتنا له كمخادع كبير.. عاش خداعه أولاً ثم عاش به ثانيًا، واتخذه موقفًا واتجاهًا أمام نفسه لكي يخرجها ويضعها على الورق.. فالكلمات من صنع الإنسان.. هي حياته.. فحياته إذن من صنع الإنسان الذي بداخله.. وهكذا يقفل القوس وتنضم طرفي الحلقة.. ونجد في آخر الطريق.. بدايته، “فالوجود يسبق الماهية” وتحقيق الماهية يثبت الوجود وهذا لا يتأتي إلا باختراع كل لطريق تحقيق ماهيته “واختراع كل لطريقه” هو نقطة ارتكاز فلسفة سارتر الوجودية التي نجدها.. وسنجدها في كل أعماله الأدبية”.(2)

قسم سارتر كتابه “سيرتي الذاتية.. الكلمات” إلى قسمين رئيسين، الأول بعنوان “القراءة” والثاني بعنوان “الكتابة” وكما قال فيليب لوجون حين عرّف السيرة الذاتية في كتابه “السيرة الذاتية.. الميثاق، والتاريخ” بأنها: “حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية، وعلي تاريخ شخصيته”. لذا فقد حاول سارتر في سيرته الذاتية أن يحدد الخطوات الحديثة المكّونة للثقافة المؤسسة، وكيف كان تأثيرها الحياتي على وضعية الفكر الذي نادي به، خاصة وأن هذا الزخم من ممارسات الحياة كان له دور كبير في بلورة سيرته وتحديد مفاهيمها.

إلا أن كثير من المفاهيم الفلسفية التي نادي بها سارتر، نجدها تبرز من خلال تجاويف النص السردي للسيرة من خلال بعض المواقف، والممارسات، والمداخلات، والعلاقات الإنسانية. والإبداع الذي حاول سارتر أن يعبر عنه خاصة في الجزء الثاني من السيرة “الكتابة”.

والقارئ للسيرة يجد أن هناك مجالاً واسعًا للإستيهام وضح مداه في مواقف كثيرة بفعل الحكي الذي استخدمه سارتر في سرده لسيرته. حيث لم يكن الأمر ملزمًا للدقة في الأحداث كما هي الحال عند كتابة المذكرات، كما وضح من كم التخييل الذي مزجه بوقائع حياته، أو أن يقول الحقيقة المطلقة كما هو الشأن في الاعترافات. إنما جاءت تقسيمته الاستيهامية عبر شكل يحتضن عدة نصوص منهجية بدءًا من “كتابات روسو وحتى الوصول إلى باسكال، أو خطاب المنهج لديكارت”. وكما يقول لوجون أيضًا بأن مصطلح “سيرة ذاتية” مرتبط بالتوتر وبالغموض والتردد الذي تسمح به الكلمة، بالإضافة إلى الفضاء الجديد للقراءة والتأويل”.(3) لذا كانت الإشكاليات التي طرحها سارتر في سيرته هي بمثابة وجود لمحات وظلال لرؤيته الخاصة وتجربته الفكرية الكبيرة المستمدة من التكوين والطفولة والوعي بالذات والوجود في كل مراحله.

لذا فإن تقسيمة سارتر لسيرته الذاتية، تحت عنواني “القراءة”، و” الكتابة”، كان بمثابة ميثاق سير ذاتي خاص به جعله، يلجأ إلي هذا الشكل، أو إلي هذه التقسيمة الإستيهامية، حتي يستطيع أن يقول كل ما يريد أن يقوله، من خلال زخم كبير من العلاقات التي عاشها مع كل من انعكست حياته عليه منذ البدايات الأولى وحتى كتابة استحضار الذاكرة وهواجسها في كتابة هذه السيرة الرائعة، ومن خلال أيضًا الفترة الزمنية التي عاشها وعاد بها إلى الوراء، حيث جذوره الأصلية في أقليم الألزاس المتنازع عليه بين ألمانيا وفرنسا في ذلك الوقت، وهي جزئية أخرى أراد بها مغزى خاص في سياق الحديث عن سرد ملامح جذوره الأولى. كما كان أيضًا يريد أن يحقق للقارئ متعة المشاركة في سيرة حياة أحد مفكري العصر، بصورة تعهد وميثاق بأن ما حدث كان حقيقيًا وأن الأشخاص الذين كان لهم حضور في نسيج النص هم أشخاص حقيقيون، وأن هذا الميثاق كان هو أسلوب المكاشفة بينهما كطريقة للقراءة والتأويل، بقدر ما هو نمط من الكتابة.

وعلى ذلك، فإنه في الجزء الخاص بالقراءة، بدأ سارتر هذا الجزء باستعادة بعض جذوره، بدءًا من عام 1850، في مقاطعة الألزاس حتى الوصول إلي الجد شارل شاويتزر، وزوجته لويز جويومان، ابنة كاتب العدل الكاثوليكي، حتى زواج والدته آن ماري بوالده جان باتيست ضابط البحرية الذي تزوجها على عجل، وأولد منها سارتر عام 1905، ثم أصيب جان باتيست بحمي معوية أرقدته مريضًا بين يدي عروسه فترة طويلة ثم ما لبث أن رحل، وهنا تتساءل آن ماري: “لماذا اختار هذا الغريب أن يموت بين زراعيها. ويمرض الابن لهذه الظروف العقيمة، وتستيقظ الأم وابنها الذي شفي من هذا الكابوس المشترك.. ويعقب سارتر حول هذا الكابوس الذي كان أول محك له في هذه الحياة: “وعزت آن ماري، وهي بلا مال ولا مهنة، على العودة إلى بيت أبويها ولكن الموت الوقح الذي أصاب أبي كان قد أغم أسرة شوايتزر: لقد كان مفرط الشبه بالطلاق. ولأن أمي لم تحسن التنبؤ به، ولا الاحتياط له، فقد حكم بأنها مذنبة: ذلك أنها كانت قد اتخذت لها في طيش، زوجًا لم تسبق له تجربة”.

لذلك عاش الموت مع سارتر في أوقات ومواقف متعددة وأصبح كالملازم له، وأصبح لهذا السبب “فاقد الأنا الفوقية” ويقول سارتر حول ذلك: “لقد كان موت جان باتيست قضية كبري في حياتي: ذلك أنها ردت أمي إلى أغلالها ومنحتني الحرية”.

على أن إشكالية الموت هذه كانت بالنسبة له حقيقة وخيال في نفس الوقت، كانت كثيرًا ما تراوده أفكار نزقة حول هذا المفهوم في هذه السن المبكرة: “إنني أحيا الموت. ففي السنة الخامسة، كان الموت يترصدني، كان يذرع االشرفة في المساء، ويلصق فمه بالزجاج، كنت أراه ولكني لم أكن اجرؤ على أن أقول شيئًا. لقد التقينا مرة، عند محطة فولتير، كانت سيدة عجوزًا، طويلة ومجنونة، ترتدي السواد، وقد تمتمت عند مروري: “هذا الصبي، سأضعه في جيبي”، “في تلك الحقبة، كنت على موعد مع الموت كل ليلة في سريري. وكان ذلك طقسًا: كان ينبغي أن اضطجع على جبني الأيسر، وأنفي نحو الزقاق، وكنت أنتظر وأنا مرتعش، فكان يتّجلى لي هيكلاً انقياديًا جدًا، وبيده منجل كبير، وآنذاك، كان الإذن بأن أنقلب على الجنب الأيمن، فكان يذهب، وكنت أستطيع أن أنام بأمان. وفي النهار، كنت أتعرفه في ضروب مختلفة من التنكرات”. كانت هذه الهواجس تنتاب الطفل الصغير، وترده إلى حادثة موت أبيه الذي لم يتعرف عليه إلا من خلال ما كان يحكي عنه أو من خلال ما تركه وراءه من آثار وحاجيات.

وقد عبر سارتر عن علاقته الغامضة المبهمة بأبيه بسطور قليلة قال فيها: “ما زلت حتى اليوم أعجب من معلوماتي القليلة عنه. ومع ذلك، فهو قد أحب، وأراد أن يعيش، ورأى نفسه يموت، وذلك كاف لخلق رجل، ولكن لم يعرف أحد في أسرتي أن يثير فضولي بصدد هذا الرجل. وقد استطعت طوال عدة سنوات أن أرى، فوق سريري، صورة ضابط قصير ذي عينين بريئتين، ورأس مستدير أصلع، وشاربين كثيفين، وحين تزوجت أمي للمرة الثانية، اختفت الصورة. وقد ورثت فيما بعد كتبًا كانت تخصه: مؤلفًا لـ”لودانتيك” عن مستقبل العلم، وآخر لـ”ويبر” بعنوان: “نحو الوضعية عن طريق المثالية المطلقة”. لقد كان سيء الاختيار لكتب المطالعة، شأن جميع معاصريه. وقد اكتشفت في الهوامش خربشات لا تفهم، وهي علائم ميتة لإشراق صغير كان حيًّا متوهّجًا حوالي موعد ولادتي. وقد بعت الكتب: كان ذلك المرحوم قليلاً ما يعنيني. انني اعرفه بالسماع، كـ”القناع الحديدي” أو “فارس ايون”، وما أعرفه منه لا يختص بي قط، فلئن أحبّني، ولئن أخذني في ذراعيه، ولئن أدار نحو ابنه عينيه الصافيتين، المتآكلتين اليوم، فإن أحدًا لم يحفظ من ذلك ذكرًا: إنها هموم حب ضائعة. بل إن هذا الأب ليس حتى ظلا، ليس حتى نظرا: كل ما في الأمر، اننا كلينا ثقلنا، ردحًا من الزمن، على الأرض نفسها”.(4)

أما علاقته بالجد فكانت علاقة خاصة نشأت بين طفل يتيم الأب وجد لأمه يعتبره أعجوبته، وقد أفرد سارتر لجده شارل شاوريتزر مساحة كبيرة في سيرته، لأنه كان هو الآنا الفوقية البديلة والوحيدة التي عرفها منذ نعومة أظفاره وانعكست طموحاتها الإنسانية عليه شكلاً ومضمونًا: كنت “أعجوبته” لأنه يتمني ان ينهي أيامه عجوزًا مندهشًا، وقد عزم أن يعتبرني حظوة من القدر فريدة، هبة مجانية قابلة أبدا للإلغاء، وما كان عساه يطلب مني؟ كنت أملأه بحضوري وحده. لقد كان “آله المحبة “بلحية” الأب “وقلب” الابن المقدس”، لقد كان يضع يديه على رأسي، وكنت أحس حرارة راحته، وكان يدعوني بصغيره، بصوت يرتعش حنانًا، وكانت الدموع تندّى عينيه الباردتين. وكان الجميع يصيحون: “إن هذا الشقي قد أطار صوابه!” كان يعبدني”.(5) وقد أورد سارتر الكثير من الممارسات التي كانت تحدث مع جده خاصة انعكاس ثقافة هذا الجد على الحفيد في كل مراحل حياته، حتى أنه عندما بدأ سارتر الدخول إلى عالم الكلمة كان يختبئ وراء مكتبة جده ويحاول تقليده في تعامله مع هذه الكتب، وكان ذلك في مرحلة سنية مبكرة قبل أن يتعلم القراءة والكتابة.

وكما كان للكتاب تأثير في حياة سارتر، كانت للسينما تأثير كبير وعميق أيضًا في هذه الحياة، فقد دخلها، عام 1912 وكان في السابعة من عمره، وكانت لا زالت حتى ذلك الحين صامتة، فتوحد معها عن طريق الخيال، وكان يقلد ما يحدث على الشاشة في بيته على نغمات عزف أمه آن ماري على أصابع البيانو.. ويتحدث سارتر عن وقائع هذا التقليد بقوله: “كنت التقط مسطرة جدي على أنها سيفي، وقاطعة ورقه على أنها خنجري، وسرعان ما كنت أصبح صورة مسطحة لفارس. وكان الوحي يتأخر أحيانًا: وكسبًا للوقت كنت أقرّر، أنا المبارز الشهير، أن قضية هامة كانت تضطرني إلى أن أظل متنكرًا، فلا يعرفني أحد. وكان المفروض أن أتلقي الضربات من غير أن أردها وأجعل شجاعتي تتظاهر بالجبن. وكانت الموسيقى تصخب وتتكاثف، فتقوم بمهمتها. كان البيانو يفرض على إيقاعه، كأنه طبل أفريقي، وكانت “الفانتازيا المرتجلة” تحل محل روحي، فتسكنني، وتمنحني ماضيًا مجهولاً، ومستقبلاً بارقًا ومميتًا، كنت مأخوذًا. وكانت أمي تقول، من غير أن تكف عن العزف: “إنك تحدث ضجة مفرطة، وسوف يشتكي الجيران”.(6)

على أن الجزء الخاص بالكتابة في سيرة سارتر الذاتية قد بدأ هو الآخر أيضًا بالجد شاويتزر الذي كان تأثيره العميق على سارتر قد أحدث مفعوله العجيب، وكان علي الرغم من تخصصه في اللغات خاصة اللغة الألمانية إلا أن اللغة الفرنسية كانت تسحره وهو في السبعين لأنه تعلمها بمشقة ولم يكن يملكها تمامًا، وقد نقل الجد إلى حفيده سحر هذه اللغة وسطوتها الكبرى على الثقافات والإبداعات. ويقول سارتر: “ما كدت ابدأ الكتابة، حتى وضعت قلمي لأتمتع بفرحة عظيمة”(7). وبدأ سارتر في “دفتر الروايات” في كتابة عددًا من الروايات بدأها برواية أسمها “من أجل فراشة” وبدأت رحلة طويلة في سيرة سارتر تجتر نفسها وتعبر عن قضايا العالم الإنسانية في شكل كتب وكلمات بدأها سارتر بالقراءة وأنهاها بهذا العالم وهذا الزخم الكبير من الكتابة الفلسفية والإبداعية المتنوعة.

عاش سارتر حريته وصناعته الوجودية لنفسه منذ الطفولة، عاشها هروبا من واقع منظم وواضح أكثر من اللازم، وكانت درجة وعيه بما يحيط به تنمو معه كلما خطا خطوة إلى الأمام، وكانت حقيقته “كنت العطاء.. وكنت العاطي” وعندما أدركته حيرة الذات مع واقعه، اهتدى إلى طقوس جديدة للحياة تنقذه من براثن هذه الحيرة وكانت “الكتابة” التي أطلقها عنوانًا في القسم الثاني من كتابه “الكلمات” حيث أنهى الجزء الأول المعنون بـ”القراءة” بهذه الكلمات”: ووجدت الخلاص في خداع جديد غيّر حياتي” وهذا الخلاص كان هو الكلمة المسطورة. وهو ما بدأه في الجزء الثاني بهذه العبارة: “كان نفس الخداع ولكني كنت أعتبر أن الكلمات هي خلاصة الأشياء. وبهذا أفلت من التمثيلية.. لم أعد ألعب الدور فقد وجد الكذب تنفيذا لأكاذيبه”.

الإحالات:

01 سيرتي الذاتية(1) الكلمات، جان بول سارتر، ترجمة د. سهيل إدريس، دار الآداب، بيروت، 1964 ص 30

02 الكلمات، د. نبيلة حلمي، م المجلة، ع 97، يناير 1965 ص 113

03 ص 11 فيليب لوجون

04 السيرة ص 16

05 السيرة ص 17

06 السيرة ص 94

07 السيرة ص 105