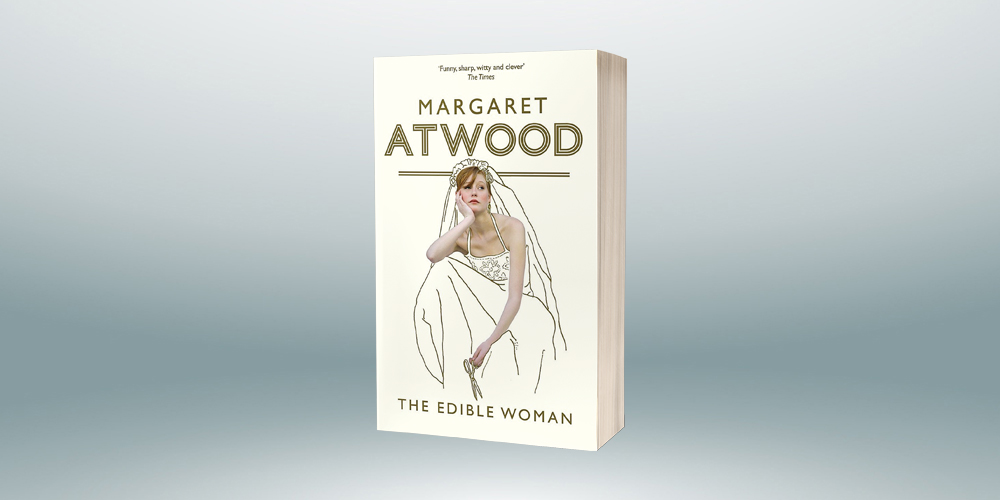

الثنائيات المتقابلة في رواية «امرأة صالحة للأكل» للكاتبة الكندية مارغريت آتوود

قراءة تحليلية في السرد والأسلوب

تقديم

يرى أبرامز في كتابه قاموس المصطلحات الأدبية (2009) أن الثنائيات المتقابلة مثل: الكلام/الكتابة، الطبيعة/الثقافة، الحقيقة/الخطأ، والذكر/الأنثى، تُعد من المكونات البنيوية الأساسية في اللغة المركزية (71). وقد اعتمد علماء السيميائية، مثل بيرس وبارث وجريماس ولوتمان وآخرين، هذا النموذج في تحليل النصوص السردية. وتُعد هذه الثنائيات آليات مفاهيمية مشحونة بقيم ثقافية، أي تحمل طابعًا أكسيولوجيًا، لأنها تعكس ما تؤمن به حضارتنا من قيم ومعايير.

ترتبط بعض هذه الثنائيات بالاتجاهات المكانية مثل: أعلى/أسفل، يمين/يسار، قريب/بعيد، أمامي/خلفي، حيث تُمنح الاتجاهات مثل «أعلى»، «يمين»، «قريب»، و«أمامي» دلالة إيجابية، في مقابل «أسفل»، «يسار»، «بعيد»، و”خلفي” التي يُنظر إليها بوصفها سلبية. ويرجع هذا التقييم إلى تداخل خبراتنا الجسدية مع الأعراف الثقافية؛ فمثلًا: نقف منتصبين في وضعية الحياة والنشاط، بينما نكون في وضع أفقي عند المرض أو الوفاة، ونميل لاستخدام اليد اليمنى أكثر من اليسرى، كما أن «القرب» يُفهم على أنه أسهل منالًا وأكثر وضوحًا، ونتفاعل مع محيطنا عبر ما نواجهه مباشرة في الأمام.

يهتم البنيويون بدرجة كبيرة بكيفية تثبيت المعاني والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحليل وظائف البنية داخل العمل الأدبي (باري 41). فعلى سبيل المثال، في المستوى الصوتي، يعالج اللغويون الأنظمة الثنائية مثل: أنفي/غير أنفي، صوتي/غير صوتي، مسموع/غير مسموع، متوتر/متراخٍ. ويُنظر إلى هذه الثنائيات، من وجهة نظر دي سوسير، باعتبارها الوسائل التي تكتسب من خلالها الوحدات اللغوية معناها أو قيمتها، إذ يتم تحديد كل وحدة عبر علاقتها بوحدة مقابلة لها، كما هو الحال في النظم الثنائية. وهذه العلاقة لا تُعد صراعًا أو تناقضًا، بل هي علاقة بنائية تكاملية (فوغارتي).

وتُبنى نظرية سوسير البنيوية على هذا النوع من الثنائيات المتقابلة. فهو يعد اللغة نظامًا من الإشارات، حيث تتكون كل علامة لغوية من عنصرين: الدال (الصورة الصوتية) والمدلول (المفهوم)، وهما بطبيعتهما متضادان. ومع ذلك، فإن العلاقة بينهما ليست ضرورية أو طبيعية، بل اعتباطية؛ أي أن الكلمة لا تحمل في ذاتها أي صفة من صفات الشيء الذي تشير إليه – فمثلًا كلمة «شجرة» لا تمتلك أي صفات حقيقية تربطها بالشيء الذي تمثّله. وتحصل العلامة على معناها فقط من خلال المقارنة بالعلامات الأخرى الموجودة داخل النظام اللغوي نفسه (هوكس 12–14).

ومن بين أشهر أفكار سوسير تلك التي تتعلق بكيفية التمييز بين العلامات من خلال اختلافها وعلاقتها ببعضها البعض (فيليبس 3). كما يمنح سوسير الأولوية للكلمة المنطوقة على الكلمة المكتوبة، وهو ما يختلف عن توجه التفكيكيين الذين يولون اهتمامًا خاصًا للكتابة ويدرسونها بوصفها الأسبق والأكثر دلالة مقارنة بالنطق.

تُعد ثنائية الذكر والأنثى من أبرز الثنائيات المتقابلة في الفكر الميتافيزيقي، وهي تقوم على التناقض والصراع، إذ تعكس نظامًا تراتبيًا يمنح الأفضلية للذكور على حساب الإناث. في هذا السياق، يحتل الذكور موقع الهيمنة في الحياة الاجتماعية، بينما تُقصى الإناث إلى موقع التبعية. يُسمح للرجال بالتعبير العلني عن آرائهم، في حين تُعد النساء الطرف الآخر «الآخر»، وغالبًا ما يُنتقص من حقهن في إبداء الرأي، بل وقد تُتهم من تتحدث علنًا باتهامات أخلاقية مثل المثلية أو غيرها.

هذا التمييز لا يقتصر على المجال الخطابي فحسب، بل يمتد إلى فرض الإرادة الذكورية على النساء، اللواتي يُتوقع منهن الطاعة والصمت، وإلا قوبلن بالرفض المجتمعي، في ظل استمرار النظام الأبوي الذي يرسّخ هذه الثنائيات. ومن خلال الخطابات السائدة، يتم الحفاظ على النظرة التقليدية التي تهمّش أدوار النساء وتجعلها مقتصرة على مهام مثل الطهي، رعاية الأطفال، والتنظيف، أو في أدوار اجتماعية نمطية كالتدريس وتصميم الأزياء.

يرى البنيويون أن إدراكنا للعالم يتشكّل من خلال الثنائيات المتقابلة، فنحن نفهم مفاهيم مثل «الخير» من خلال نقيضها «الشر»، والعقل بوصفه نقيضًا للعاطفة، والمذكر ضد المؤنث، والمتحضر في مواجهة البدائي، وغيرها (تايسون 254). وفي الأدب، تظهر هذه الثنائيات عادةً في بناء الشخصيات، حيث تُقسَّم إلى أضداد، ما يتيح للكتّاب فرصة فحص الدوافع وراء هذه التصنيفات، وأحيانًا تفكيك الأضرار المحتملة الناتجة عنها.

وهنا برزت نظرية التفكيك، التي نشأت في فرنسا في ستينيات القرن العشرين، كحركة فكرية تهدف إلى زعزعة الثنائيات المتضادة، وتفكيك البنية الهرمية التقليدية للفكر الغربي، وكسر جمود الميتافيزيقا. وقد ساعدت هذه النظرية الأدباء في تحريك الحبكة وتجاوز الثنائيات المغلقة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الشاعر الميتافيزيقي جون دن، الذي يُعد من أوائل من فككوا الثنائية التقليدية بين الرجل والمرأة، كما يتضح في قصيدته الوداع: النهي عن الحداد، حيث صوّر العلاقة بين الجنسين كوحدة متناغمة، يسودها التعاون والتكافؤ، وأبرز التقدير المتبادل بين الطرفين. وتُعد هذه المحاولة من دن إنجازًا بارزًا أثّر بفعالية على إعادة النظر في الأنماط التقليدية للثنائية الذكورية/الأنثوية (جيانج 36).

الجانب التطبيقي

تُعنى البنيوية، بوصفها إطارًا نظريًّا، بتحليل البنى والأنظمة الأساسية التي تنظم اللغة والثقافة والفكر، مع التركيز على دراسة الثنائيات المتقابلة والعلاقات التي تربط بينها. ومع ذلك، يثير النقاد جملة من الاعتراضات على هذا التوجه، حيث يعدون أن الاعتماد المفرط على الثنائيات المتضادة قد يؤدي إلى نوع من التبسيط المخل، بل وإلى تسلسل لا نهائي من التقابلات. فعلى سبيل المثال، في حال تحليل ثنائية مثل «الضوء/الظلام»، يمكن أن تتفرع هذه الثنائية إلى ظلال وتدرجات وشدة إضاءة، ما يفتح المجال أمام سلسلة غير منتهية من العناصر المتقابلة، ويجعل من التصنيف أداة مقيدة بدلًا من كونه وسيلة تحليلية فعالة.

ويُنتقد هذا المنظور البنيوي أيضًا بسبب تجاهله للتعقيد المتأصل في التجارب الإنسانية والثقافات المتنوعة، حيث لا يمكن حصر هذه الظواهر المعقدة ضمن تصنيفات ثنائية مبسطة. إن الاختزال الذي تمارسه البنيوية بإرجاع كل الظواهر إلى ثنائيات قد يغفل الفروق الدقيقة والاختلافات السياقية داخل النظام الواحد، وهو ما يحدّ من قدرتها على استيعاب التنوع الثقافي.

إلى جانب ذلك، يرى بعض النقاد أن تركيز البنيوية على البنى الثابتة يغفل الطبيعة المتغيرة والديناميكية للغة والثقافة والفكر. فالمعنى لا ينبثق فقط من العلاقات البنيوية، بل يتشكل أيضًا بفعل المؤثرات التاريخية والاجتماعية والسياقية، ما يفرض على الباحثين تجاوز الثنائيات التقليدية عند التحليل، وتفادي إعادة تكرارها، من خلال مناقشتها بإيجاز دون الوقوع في اجترار المفاهيم.

السرد: ثنائية الحضور/الغياب

تُقَسَّم الروايةُ إلى ثلاثة أقسام؛ ففي الجزء الأول تتحدث ميرين (بطلة الرواية) بصيغة ضمير المتكلم، وفي الجزء الثاني-الذي يشكل نصيب الأسد للنص: ثمانية عشر فصلًا-ينتقل صوت السارد من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذا الصوت الثاني أيضا ينتمي إلى البطلة؛ لأنه في الجزء الثالث-الفصل الأخير-يعود الصوت مرة ثانية إلى ضمير المتكلم. تخبرنا ميرين: «الآن أنا أفكر في نفسي مستخدمة ضمير المتكلم مرة ثانية، فقد وجدت نفسي الذاتية بطريقة أكثر تشويقًا من موقف دنكان» (الرواية 305). وبطريقة أخري يقدم السرد كلية من خلال عيون البطلة؛ فكل مفردات اللغة في الرواية أصبح من السهل عليها التحكم فيها، ويمكن أيضًا تفسيرها انعكاسًا لموقفها النفسي المتغير.

وتتبع الرواية نسقًا سرديًّا مميزًا يتنقل بين منظورين؛ مما يعكس الموقف النفسي المتطور لبطلة الرواية «ماريان»؛ فالجزء الأول من الرواية يتم سرده بضمير المتكلم؛ مما يسمح للقراء بالتعرف على أفكار ماريان وتجاربها مباشرة، ويوفر هذا المنظور الحميم نظرة عميقة إلى عالمها الداخلي، ويسمح بالاتصال الشخصي معها:

أعلم أنني كنت بخير يوم الجمعة عندما استيقظت؛ إذْ شعرت ببلادة غير معتادة، وعندما خرجت إلى المطبخ لتناول الإفطار، كانت آينسلي [صديقة البطلة التي تمثل النسوية المتطرفة] هناك، وكانت مكتئبة: قالت إنها كانت في حفلة سيئة في الليلة السابقة، أقْسَمتْ أنه لم يكن هناك سوى طلاب كلية طب الأسنان، الأمر الذي جعلها تشعر بالاكتئاب لدرجة أنها عزت نفسها بالسكر والخمر. (الرواية 3)

روى هذا المقتطف بضمير المتكلم؛ حيث تسرد الراوية تجربتها في صباح يوم جمعة معين، فشعورها مستقر نسبيًّا، وبينما تتوجه إلى المطبخ لتناول الإفطار تقابل آينسلي التي تشعر بالإحباط بسبب حضورها حفلة مخيبة للآمال في الليلة السابقة؛ إذ كان معظمها من طلاب طب الأسنان، وهذا يزعجها مما يدفعها إلى الإسراف في معاقرة الخمر. وفي المقتطف السابق أيضًا يتم تقديم السرد من منظور الراوي العالم بكل شيء، والذي يُظهر فضولًا وشوقًا لمزيد من التفاصيل عندما تقص آينسلي تجربتها مع هذه الحفلة، وتشعر الراوية بخيبة أمل؛ لأنها توقعت العشاء مع بيتر، لمزيد من السلوى والعزاء، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشعور بالجوع والرغبة في تناول وجبة مغذية يسلط مزيدًا من الضوء على شعور ماريان بالسيطرة على الذات والسيطرة على حياتها: “أوه؟” قلت: «أريد المزيد من الشرح، شعرت بخيبة أمل، كنت أتطلع إلى العشاء مع بيتر لإسعادي، كما أنني شعرت بالجوع مرة أخرى» (الرواية 22).

وتكمن أهمية استخدام السرد بضمير المتكلم في عبارة: «تمت دعوتي بصفتي مهرجة وصديقة مقرّبة، شخصًا يستمع إلى مشاكل كلارا» (الرواية 24) في أنه يسمح للراوية بالتعبير المباشر عن دورها الفعال وهدفها في الموقف، وباستخدام “أنا” بوصفه موضوعًا تثبت الراوية نفسها على أنها من تتم دعوتها، وتسلط الضوء على دورها المقصود بوصفها بهلوانًا وصديقةً لكلارا، ويمنح هذا المنظور القارئ نظرة ثاقبة على تصور الراوية لهدفها في التفاعل، كما يخلق إحساسًا بالحميمية والمشاركة الشخصية في السرد، ويسمح السرد من منظور الشخص الأول بتصوير أكثر فورية وذاتية لأفكار الراوية ومشاعرها وتصوراتها؛ مما يعزز ارتباط القارئ بتجاربها ووجهات نظرها. باختصار، تؤكد هذه الأمثلة حضور الراوية وفعاليتها.

«كنت أعرف أن آينسلي كانت خاطئة، لكنها بدت عقلانية للغاية» (الرواية 41) رُوِيت هذه الجملة من منظور ضمير المتكلم، ويشير استخدام “أنا” إلى أن الراوية تشارك أفكارها وبصيرتها الشخصية، وفي هذا السياق تعبر الراوية عن فهمها أن وجهة نظر أو رأي صديقتها غير صحيح، ومع ذلك على الرغم من الاعتراف بعدم الدقة الواقعية، تقرُّ الراوية أن آينسلي تبدو عقلانيةً، وهذا يعني أن الراوية تمتلك القدرة على التعاطف مع الآخرين، وتقدير عواطفهم وأفكارهم ومتاعبهم، حتى لو لم تتوافق مع الواقع الموضوعي، علاوة على ذلك، يشير هذا الاقتباس إلى أنها لديها القدرة على تقييم وفهم وجهات النظر المختلفة، حتى عندما يختلفون معها. ويرى أن ماريان يمكن أن تدرك أهمية تقييم واحترام وجهات نظر الآخرين وخبراتهم، وأنها قد تكون على استعداد لتقديم حلول أو دعم للمساعدة في معالجة المشاكل التي قد تواجهها آينسلي، حتى لو كانت تعتقد أنها مخطئة. وبشكل عام، يصور هذا الاقتباس الراويةَ على أنها شخص يمتلك التعاطف والفهم والقدرة على رؤية ما وراء الدقة الواقعية للاعتراف بالجوانب العاطفية والعقلانية لمنظور شخص ما.

وفي الجزء الثاني ينتقل الصوت السردي من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، الأمر الذي قد يخلق في البداية إحساسًا بالانفصال، ويكشف في النهاية أن هذا المنظور الجديد لم يعد يتم سرده من خلال عدسة ماريان: «كانت ماريان جالسة بلا حراك على مكتبها، كانت تخربش على لوحة الرسائل الهاتفية» (الرواية 113). يتم سرد الجملة من منظور الشخص الثالث، ويشير استخدام “ماريان” بدلًا من “أنا” إلى أن الراوية تراقب أفعال ماريان وعواطفها من وجهة نظر خارجية؛ إنها المفعول، وليست الفاعل. ويوحي وصف جلوس ماريان بلا فتور والعبث على لوحة الرسائل الهاتفية بنقص المشاركة أو الحماس، كما تؤكد كلمة “بلا فتور” على غياب الطاقة أو الدافع في سلوكها، وباستخدام هذه اللغة الوصفية يشير السرد إلى أن البطلة قد فقدت إحساسها بالهدف أو السيطرة على تجاربها، وتؤكد عملية العبث على لوحة الرسائل الهاتفية (بشكل أكبر) على انفصال ماريان أو عدم اهتمامها، كما يشير العبث، الذي يُنظِّر إليه غالبًا على أنه نشاط شارد الذهن أو اللاوعي، إلى أن عقل ماريان موجود في مكان آخر، أو أنها ليست حاضرة تمامًا في وضعها الحالي، وهذا يعزز فكرة أنها فقدت إتقانها أو سيطرتها على تجاربها؛ حيث تشير أفعالها إلى نقص التركيز أو المشاركة النشطة، ويسمح استخدام الشخص الثالث باستكشاف أوسع لتجارب ماريان وتصوراتها خارج منظورها المباشر.

في هذا المقطع: «كان الدافع الأول لماريان هو الذهاب ومعرفة ما إذا كان الحرق خطيرًا، واقتراح علاجات، أو زبدة أو صودا الخبز؛ لكنها قررت عكس ذلك؛ فبدلًا من ذلك جلست بلا حراك ولم تقل شيئًا» (الرواية 152)، كان الدافع الأول لماريان هو الذهاب وفحص الحرق وتقديم اقتراحات للعلاجات مثل الزبدة أو صودا الخبز، ومع ذلك قررت عدم التصرف بناءً على هذا الدافع، وتقرر بدلًا من ذلك أن تظل صامتة، وقد ينبع قرارها بالبقاء ثابتة وصامتة من عدم الثقة أو عدم اليقين في قدرتها على تقديم حلول مفيدة، وقد تتردد في تقديم العلاجات خوفًا من أن تكون مخطئةً أو تفاقم الوضع. ويشير هذا التفسير إلى أنها مترددة في تأكيد معرفتها أو خبرتها في هذا الموقف بالذات. باختصار، شعرت ماريان في البداية بالميل إلى التدخل وتقديم المساعدة، لكنها رفضت في النهاية، ويمكن أن يعكس اختيارها للبقاء ساكنةً والامتناع عن التحدث رغبتها في احترام الحدود، أو انعدام الثقة أو مزيج من الاثنين معًا.

في الواقع، يصور المقتطف التالي ماريان على أنها مترددة، وسلبية، وتفتقر إلى الوعي الذاتي، وتجد ماريان نفسها في موقف تكون فيه غير متأكدة من كيفية التصرف؛ إنها تمسك بحزمة رمادية، ومن الواضح أن شخصًا ما اقترح أو طلب منها أن تفعل شيئًا بها، وتدرك ماريان أن اتباع الاقتراح سيجعلها تشعر بعدم الارتياح والسخافة، ويشير هذا التردد إلى انعدام الثقة أو عدم اليقين في قدراتها على اتخاذ القرار، إنها ممزقة بين الانزعاج من الامتثال للاقتراح والخوف من الشعور بالسذاجة أكثر إذا رفضت طلبًا يبدو منطقيًا ( غير ضار)، كما يؤكد المقطع على الصراع الداخلي لماريان وتفكيرها في كيفية استشعارها أفعالها، إنه يشير إلى ميلها إلى إعطاء الأولوية لتجنب مشاعر السخافة أو عدم الارتياح من تأكيد تفضيلاتها أو حدودها، ومع مرور الوقت تجد نفسها في نهاية المطاف تزيل الأزرار وترتدي ثوبًا، على الرغم من كونه كبيرًا جدًا بالنسبة لها، ويؤكد هذا الفعل على سلبيتها وافتقارها للوعي؛ لأنها لا تؤكد بنشاط رغباتها الخاصة أو تتحكم في الموقف؛ فمقاس الثوب الكبير، مع الأكمام التي تغطي يديها والجزء السفلي متدليًا على طول الأرض يرمز بصريًّا إلى أن ماريان تغمرها أو تبتلعها الحالة:

وقفت ماريان للحظة، ممسكة بالحزمة الرمادية، غير متأكدة من كيفية التصرف، كانت تعلم أن القيام بما اقترحه سيجعلها تشعر بعدم الارتياح والسخافة، لكن القول في هذه المرحلة: «لا، شكرًا لك، أفضل عدم ذلك». عندما يكون الطلب غير ضار بشكل واضح، سيجعلها تشعر بأنها أكثر سخافة، وبعد دقيقة وجدت نفسها تفك الأزرار، ثم تنزلق في بيجامة النوم، كانت كبيرة جدًا بالنسبة لها، كانت الأكمام تتدلى على يديها، والحافة السفلية مستقرة على الأرض. (الرواية 154)

يصور هذا المقتطف -بشكل عام- ماريان على أنها مترددة وسلبية وتفتقر إلى إحساس قوي بالوعي الذاتي، كما أن عملية صنع القرار لديها مدفوعة بالرغبة في تجنب الشعور بالسخافة بدلًا من التقييم الواعي لاحتياجاتها أو تفضيلاتها.

أخيرًا، في الجزء الثالث من الرواية، يعود الصوت السردي إلى الشخص الأول: «كنت أقوم بتنظيف الشقة، لقد استغرقت يومين لاسترداد قواي لمواجهتها، لكنني بدأتُ أخيرًا، استمررت في ذلك مرحلة تلو الأخرى . . . كل الأشياء التي أردت التخلص منها قُذِفَ بها إلى نفس الصناديق» (الرواية 305). يشير استخدام السرد بضمير المتكلم في هذا المقطع إلى أن الراوية قد استعادت إحساسها بالقوة والسيطرة على أفعالها وأفكارها، وتشير الجملة الافتتاحية: «كنت أنظف الشقة». إلى أن الراوية قد اتخذت زمام المبادرة لمعالجة الفوضى في مكان معيشتها، وينطوي فعل التنظيف هذا على عقلية استباقية، واستعداد لمواجهة المهمة المطروحة. إن المقتطف القائل بأن الراوية استغرقت يومين لتجميع القوة لمواجهة التنظيف يؤكد بشكل أكبر على قدرتها المستعادة على التفكير واتخاذ القرارات، ويشير هذا إلى أن الراوية قد تغلبت على أي حواجز سابقة، مثل التسويف أو الشعور بالإرهاق، وقد اختارت بنشاط معالجة عملية التنظيف، كما يشير ذكر الذهاب إلى التنظيف «مرحلة تلو طبقة» إلى نهج منظم ومرتب؛ مما يدل على قدرة الراوية على التفكير النقدي ووضع الاستراتيجيات، ومن خلال تصنيف متعلقاتها، ووضع العناصر التي ترغب في التخلص منها في صناديق مخصصة، تعرض الراوية القدرة على اتخاذ القرارات والفرز بين ما تحتاجه أو ما تريد الاستغناء عنه. بشكل عام، يشير السرد بضمير المتكلم في هذا المقطع إلى أن «البطلة» قد استعادت إحساسًا بالسيطرة والتصميم والقدرة على التفكير جيدًا. إنه يشير إلى أنها قد حشدت القوة والمبادرة لمواجهة مهمة التنظيف، كما أنها تحرز تقدمًا نشطًا من خلال تنظيم متعلقاتها بطريقة مدروسة.

«سأبدأ بالقدم [قدم الكعكة التي تشبه ذاتها]. . . ما يهم، لقد عدت إلى ما يسمى بالواقع، فأنت مستهلكة» (الرواية 300 ، 309) يقترح هذا السرد/المثال أيضا تغييرًا في عقلية وسلوك ماريان، وهذا يعني أنها قد انتقلت من حالة الانفصال، كما تشير عبارة «ما يسمى بالواقع» إلى دور أكثر نشاطًا وانخراطًا بوصفها مستهلكةً، كما يشير ذكرها لكونها مستهلكةً إلى أنها استعادت شهيتها لتناول الطعام؛ مما يشير إلى استعادة احتياجاتها الأساسية ورغباتها، ويمكن أن يرمز فعل الأكل الجيد إلى العديد من الصفات الإيجابية وحالات الوجود، ومن خلال الاختيار الفعال لتناول الطعام بشكل جيد؛ فإنها تُظهر إحساسًا متزايدًا بالوعي الذاتي واليقظة فيما يتعلق بخياراتها الغذائية، وهذا يعني أنها أكثر حضورًا واهتماما باحتياجاتها الجسدية والعاطفية. إن استعادة شهيتها للأكل الجيد تشير إلى العودة إلى حالة التوازن والاستقرار، ويشير إلى أن الاضطرابات العاطفية أو النفسية التي تعاني منها، والتي ربما تسببت في فقدانها للشهية قد هدأت أو تم التغلب عليها، ويمكن النظر إلى قرارها تناول الطعام بشكل جيد على أنه اختيار متفائل وإيجابي؛ إذ يعكس الإيمان بالرعاية الذاتية والتغذية والرفاهية العامة، وتشير شهيتها المستعادة لتناول الطعام إلى نظرة أكثر إيجابية واستعدادًا لإعطاء الأولوية لصحتها وسعادتها، ويتطلب الطعام أن تكون حاضرةً، ويعكس اختيارها الواعي بالطعام المغذي وتذوقه. باختصار، يشير هذا إلى أن ماريان قد استعادت إحساسها بالحضور والمشاركة مع محيطها، مبتعدة عن حالة الانفصال أو اللامبالاة.

وتشير هذه العودة إلى السرد باستخدام ضمير المتكلم إلى إحساس متجدد بالوعي الذاتي والسيطرة لماريان، وتجدر الإشارة إلى أن السرد يتم تقديمه بالكامل من خلال عيون البطلة، وتعكس اللغة المستخدمة في الرواية وضعها النفسي المتطور، ومع تقدم القصة تكتسب ماريان سيطرة أكبر على المفردات واللغة، والتي يمكن تفسيرها على أنها انعكاس لحالتها العقلية والعاطفية المتغيرة، كما يعكس هذا التطور في إتقانها للغة ونموها وتطورها عبر السرد، ومن خلال استخدام تقنيات السرد هذه توفر الرواية للقراء فهمًا عميقًا لعالم ماريان الداخلي ورحلتها في اكتشاف الذات، كما تضيف التحولات في المنظور واستخدام اللغة طبقات من التعقيد إلى شخصيتها، مما يسمح باستكشاف دقيق لأفكارها ومشاعرها وتحولها الشخصي.

الأسلوب: رحلتا الذهاب إلى المتجر

تقوم بطلة الرواية برحلتين إلى «السوبرماركت»؛ حيث تعكس الرحلة الأولي فقدانها لذاتها، بينما تسترد هويتها المفقودة في الرحلة الثانية، ويبدو ذلك واضحًا من خلال مقارنة الأسلوب في الرحلتين؛ ففي الرحلة الأولى البطلة مرتبكة لدرجة أن التسوق يتطلب خمس صفحات من الحوار الذاتي، وتشتري كل ما تقع عليه عيناها، وتقرأ من ورقة أعدتها سلفًا، وتستغرق فترة أطول من الزيارة الثانية. وفي النموذج الثاني في المقابل توصف عملية التسوق في فقرة واحدة موجزة، وتشترى ما تريده فقط، وتعتمد على ذاكرتها، ولا تستغرق وقتًا طويلاً.

وخلال الرحلة الأولى تم تصوير البطلة على أنها في حالة من الارتباك والفوضى، ويُظهر الحوار الذاتي الطويل اضطرابها الداخلي وانعدام الرؤية؛ فهي تشتري الأشياء دون تفكير أو قصد، ببساطة تشتري كل ما يلفت انتباهها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على قائمة معدة مُسبقًا؛ مما يدل على انفصالها عن رغباتها وتفضيلاتها، ويؤكد طول الرحلة الأولى على صراع بطلة الرواية والصعوبة التي تواجهها في التنقل في «السوبرماركت»:

كانت ماريان تمشي ببطء في الممر، وكانت تساير الموسيقى اللطيفة التي ترتفع وتموج حولها. قالت: “فاصوليا”! وجدت النوع الذي يحمل علامة “نباتي”، وألقت علبتين في عربتها. تأرجحت الموسيقى إلى رقصة الفالس الرنانة، وتقدمت في الممر، في محاولة للتركيز على قائمتها، لقد استاءت من الموسيقى؛ لأنها عرفت سبب وجودها: كان من المفترض أن تهدئك في نشوة مبتهجة، وتقلل مقاومة مبيعاتك إلى النقطة التي تكون فيها كل الأشياء مرغوبة، وفي كل مرة كانت تدخل إلى السوبر ماركت وتسمع الأصوات الخافتة القادمة من مكبرات الصوت المخفية، كانت تتذكر مقالًا قرأته عن الأبقار التي تعطي المزيد من الحليب عند تشغيل الموسيقى لها، ولكن لمجرد أنها كانت تعرف ما الذي سيفعلونه لا يعني أنها محصنة. في هذه الأيام إذا لم تكن حريصة، وجدت نفسها تدفع العربة مثل من يمشي وهو نائم، وعيناها مثبتتان، وتتأرجحان قليلًا، ويداها ترتعشان رغبة في الوصول إلي أي شيء ذي علامة ساطعة والتقاطه، لقد بدأت في الدفاع عن نفسها بالقوائم التي طبعتها بأحرف كبيرة قبل أن تنطلق، وكانت على استعداد لشراء أي شيء، مهما كان سعره مخادعًا أو مغلفًا بشكل لا شعوري، وباستثناء ما هو مكتوب هناك عندما كانت تشعر بأنها مرتبكة بشكل غير عادي، كانت تضع علامة على الأشياء من القائمة بقلم رصاص باعتبارها سحرًا مضادًا إضافيًا … يمكنك فقط التخلي عن الموسيقى الهادئة وإجراء انتزاع عشوائي. قالت: “نودلز”! ألقت نظرة خاطفة من قائمتها في الوقت المناسب لتتجنب الاصطدام بسيدة ممتلئة الجسم. “أوه لا، لقد طرحوا علامة تجارية أخرى في السوق!”. كانت تعرف تجارة المعكرونة؛ فقد قضت العديد من فترات بعد الظهيرة في المتاجر في القسم الإيطالي، مع العديد من الأصناف والعلامات التجارية التي لا حد لها من المعكرونة، حدقت في المعكرونة، أكوام منها، متطابقة في أكياسها، ثم أغمضت عينيها، وأطلقت العنان ليدها، وأغلقت زعانفها على عبوة. أي حزمة. (الرواية 187-8)

في السوبر ماركت شعرت ماريان بالإرهاق من كثرة الخيارات؛ فقد كانت تتجول في الممرات، وأفكارها في حالة من الفوضى، وتلتقط الأشياء بشكل عشوائي تقريبًا، وبدون هدف واضح، وكانت تنظر إلى قائمتها، وهي قطعة ورق مجعدة أعدتها مسبقًا، وحاولت أن تتذكر ما تحتاجه، ويبدو الحوار الذاتي في عقلها كان لا نهاية له وهي تناقش ما إذا كانت ستختار هذه العلامة التجارية أو تلك، وتستغرق هذه العملية وقتًا أطول بكثير مما كانت تتوقعه؛ مما يجعلها تشعر بالإرهاق والارتباك.

ويشير التحليل الأسلوبي للمقتطف إلى أن ماريان تعاني من إحساس بالارتباك والصراع الداخلي؛ فالسرد يستخدم أدوات أدبية مختلفة للتعبير عن مزاجها وحالتها الذهنية. إن تكرار عبارات مثل «قالت»، و«الموسيقى»، و«القائمة» يؤكد تركيز ماريان على هذه العناصر، إنه يعكس محاولاتها لترسيخ نفسها وسط فوضى الخيارات والتأثير الآسر للموسيقى. كما تستخدم المؤلفة صورًا حية لوصف محيط ماريان، مثل «الموسيقى اللطيفة التي تضخم وتموج»، و«الأصوات الخافتة القادمة من مكبرات الصوت المخفية»، و«أكوام المعكرونة المتشابهة في أكياسها»، وتعزز هذه الأوصاف فهم القارئ للبيئة الساحقة والتحفيز الحسي الذي تمر به البطلة. أما المقارنة بين دفع عربة ماريان وبين من يمشي أثناء النوم، والإشارة إلى «عينيها ثابتتين، تتمايلان قليلاً» فإنهما تخلقان موقفًا يشبه الحلم، تشير هذه الصور إلى أنها تتنقل في السوبر ماركت في حالة شبه واعية، كما لو كانت في حالة نشوة ناتجة عن الموسيقى ووفرة الخيارات، كما تنخرط ماريان في حوار داخلي، وتشكك في اختياراتها ولا تستطيع اختيار العلامات التجارية. ويعكس تيار الوعي هذا الاضطراب الداخلي والإرهاق العقلي الناجم عن عدم القدرة على اتخاذ القرار؛ فيخلق التناقض بين الموسيقى الهادئة واستياء ماريان المتزايد تجاهها تجاورًا للعواطف، إن الموسيقى تهدف إلى إحداث نشوة بهيجة، لكنها تقاومها وتدرك هدفها التلاعبي، ويسلط هذا التباين الضوء على نضالها للحفاظ على السيطرة على خياراتها، ومقاومة التكتيكات الإقناعية التي يستخدمها السوبر ماركت، وبشكل عام، تنقل العناصر الأسلوبية في هذا المقطع (بشكل فعال) مزاج ماريان المرتبك والمربك، وتصور صراعها الداخلي في محاولة منها للتغلب على تأثير الموسيقى التي يسخرها الماركت لزيادة المبيعات ومقاومتها.

في المقابل تعكس الرحلة الثانية إحساس البطلة المستعاد بالذات والوضوح: «إن تشكيلها وتناولها للكيك يدل على اعترافها ورفضها لذاتها السابقة الممتثلة، وبلغت ذروتها في قدرتها الجديدة على الاستجابة لمشاعرها الداخلية، لقد انتقلت من حالة تشبه الحلم إلى حقيقة» (جين باترسون)، ويتم اختصار وصف عملية التسوق في فقرة موجزة؛ مما يشير إلى زيادة كفاءتها وتركيزها، إنها تشتري (فقط) ما تريده حقًا، وتظهر إعادة اتصالها برغباتها وتفضيلاتها، وتعتمد هذه المرة على ذاكرتها بدلًا من قائمة معدة تشير إلى ثقتها المتزايدة في غرائزها، علاوة على ذلك تؤكد سرعة الرحلة الثانية على استرداد تفهمها لوضعها الراهن، ومدى جمع شتاتها، وإمكانية تصالحها مع العالم من حولها:

في السوبر ماركت كانت تسير بشكل منهجي إلى أعلى وأسفل، وتتفوق بلا هوادة على السيدات اللائي يرتدين الفراء، وتتفوق على أطفال السبت المتجهين إلى الرصيف، وتلتقط الأشياء من على الرفوف، كانت صورتها تتشكل: “بيض، دقيق، نكهة الليمون، سكر، سكر بودرة، فانيليا، ملح، ألوان طعام”. لقد أرادت كل شيء جديد، ولم ترغب في استخدام أي شيء كان موجودًا بالفعل في المنزل. الشوكولاته- لا، الكاكاو، سيكون ذلك أفضل. أنبوب زجاجي مليء بزخارف فضية مستديرة، ثلاثة أوعية بلاستيكية متداخلة، ملاعق صغيرة، أدوات تزيين الكيك من الألومنيوم وصفيحة كيك، اعتقدت أنها محظوظة؛ فهم يبيعون كل شيء تقريبًا في محلات السوبر ماركت هذه الأيام. عادت إلى الشقة وهي تحمل حقيبتها، أشعلت الفرن. كان هذا جزءًا من المطبخ الذي لم يتم تجاوزه من خلال تغطية الأوساخ الزاحفة للأمراض الجلدية، في الغالب؛ لأنهم لم يستخدموه كثيرًا مؤخرًا. ربطت مريلة وغسلت الأواني الجديدة والأواني الأخرى تحت الصنبور، لكنها لم تمس أيًّا من الأطباق المتسخة؛ ستهتم بها لاحقًا؛ فليس لديها وقت الآن. جفت الأشياء وبدأت في تكسير البيض وفصله، بالكاد تتأمله أو تتدبره؛ لأنها مركزة كل انتباهها على حركات يديها، ثم عندما كانت تضرب وتنخل وتطوي احتاجت الكعكة الإسفنجية إلى يد خفيفة، ثم سكبت الخليط ووجهت شوكة للتخلص من فقاعات الهواء الكبيرة، وبينما كانت تدخل القصدير في الفرن، شعرت بلذة فقدتها منذ زمن بعيد؛ إذ قد مر وقت طويل منذ أن صنعت كعكة. (الرواية 295- 6)

تخطو ماريان (بثقة) عبر السوبر ماركت، وعقلها واع مركّز، إنها تعرف بالضبط ما تحتاجه وأين تجده، ومع كل منتج تحسنَ اختياراتها، وتتحرك بسرعة عبر الممرات، وتلتقط بسهولة المنتجات التي تريدها فقط، وكانت عملية التسوق سريعة وفعالة؛ مما يترك لها إحساسًا بالرضا وإحساسًا متجددًا بالذات.

ويشير التحليل الأسلوبي لهذا المقتطف إلى أن ماريان في حالة سيطرة وثقة، ويستخدم السرد أدوات أسلوبية لنقل وضوح الهدف واتخاذ القرار الفعال، إن تكرار عبارات، مثل: «أرادت»، «جفت»، «سكبت»، «انزلقت» يسلط الضوء على قدرة ماريان وسيطرتها على أفعالها، كما يؤكد الهيكل الموازي على نهجها المتعمد والمركّز في الخبز؛ فتقدم المؤلفة تفاصيل محددة حول المكونات وأدوات الخبز التي تختارها البطلة، إن إدراج عناصر مثل: «البيض» و«الدقيق» و«الليمون» و«السكر» و«الفانيليا» يخلق صورة حية ودقيقة لقائمة تسوقها، وتؤكد هذه التفاصيل المحددة على تخطيطها الشامل واهتمامها الدقيق بالمهمة المطروحة. إن ذكر أفكار ماريان، مثل تفكيرها في استخدام الشوكولاتة أو الكاكاو، ورضاها عن صنع كعكة بعد فترة طويلة، يكشف عن ثقتها بنفسها وتحكمها في اختياراتها، واستخدام اللغة الوصفية، مثل «تغطية الجلد الزاحفة للأوساخ»، يخلق صورة متناقضة بين منطقة الخبز جيدة التنظيم والأجزاء المهملة من المطبخ، ويعزز هذا التباين تركيز ماريان المتعمد على المهمة التي تقوم بها حاليًا. إن تضمين التفاصيل الحسية – مثل نسيج خليط كعكة الإسفنج وصوت الشوكة التي تكسر فقاعات الهواء- يضيف عمقًا إلى المشهد، ولا تعزز هذه التفاصيل التجربة الحسية للقارئ فحسب؛ بل تؤكد أيضًا على اهتمام ماريان بالتفاصيل وإتقانها لعملية الخبز. باختصار، تنقل العناصر الأسلوبية في هذا المقطع إحساس ماريان بالسيطرة والثقة، كما تُظهر أفعالها الهادفة، واتخاذها للقرارات الواضحة، والاهتمام بالتفاصيل قدرتها على إدارة وتنظيم حياتها.

كما يسلط المقتطف الضوء على اختلاف كبير بين قطعتين من الكتابة: المقتطف الأول يستخدم بشكل كبير الصفات التعريفية (modifiers)، ولا سيما تلك المتعلقة بالحالة الذهنية للبطلة ومظهرها الجسدي، بينما يفتقر المقتطف الثاني إلى مثل هذه الصفات. ويعد استخدام هذه الصفات في المقتطف الأول أمرًا حاسمًا في إنشاء تيار من السرد بضمير الغائب يسمح للمؤلف بالانغماس في الوعي الداخلي لبطل الرواية، ومن خلال استخدام هذه الصفات، يتعمق المؤلف في أفكار ومشاعر البطلة، ويتخطى هذا الأسلوب السردي مجرد نقل ما يقال صراحة، ويركز بدلًا من ذلك على التقاط الأفكار والتأملات الداخلية للشخصية، ونتيجة لذلك، ينجذب القارئ إلى تجربة قراءة أكثر حميمية ومغامرة؛ حيث تتم دعوة القراء للتدقيق والتفكير في عقلية البطلة، ويساعد الاستخدام المكثف للصفات التعريفية المتعلقة بالحالة الذهنية لبطلة الرواية على إنشاء اتصال عاطفي أقوى بين القارئ والشخصية، ويسمح للقارئ بالتعاطف مع مشاعر بطل الرواية وأفكارها وصراعاتها، ويعزز هذا الارتباط الشعور بالفهم والألفة؛ مما يجعل القارئ يشعر بمزيد من الاهتمام برحلة الشخصية والقصة التي تتكشف. علاوة على ذلك، فإن الصفات التعريفية المتعلقة بالمكانة الجسدية للبطلة تضيف عمقًا إلى توصيفها؛ فمن خلال وصف مظهرها ولغة جسدها بالتفصيل، تقدم المؤلفة إشارات مرئية تساعد القارئ على تصور الشخصية وأفعالها، ويعزز هذا التصوير التفصيلي قدرة القارئ على التواصل مع بطلة الرواية على المستوى الحسي، ويجعلها تبدو أكثر ارتباطًا وإنسانية، ومن ناحية أخرى، فإن الغياب التقريبي للمقتطف الثاني للصفات التعريفية يمكن أن يشير إلى أسلوب سردي مختلف تمامًا، وقد يؤدي استخدام نغمة أكثر وضوحًا ووصفية إلى تمثيل أكثر وضوحًا وأقل استبطانًا للبطلة، وقد يعطي هذا الأسلوب الأولوية لتقدم الحبكة والأحداث الخارجية على الخوض بعمق في العالم الداخلي للشخصية. في الختام، إن الاستخدام المكثف للصفات التعريفية في المقتطف الأول، وتحديدًا تلك المتعلقة بالحالة الذهنية لبطلة الرواية ومظهرها الجسدي، يخلق قصة تغمر القارئ في الوعي الداخلي للشخصية، ومن خلال القيام بذلك تعزز المؤلفة العلاقة الوثيقة بين القارئ والبطل، وتشجع القارئ على الانخراط في التأمل والاستثمار العاطفي في القصة، ويمكّن هذا الاختيار الأسلوبي المؤلفة من تجاوز ما يقال صراحة، والتعمق فيما هو مستبطن، وإثراء تجربة القراءة، وإقامة رابطة قوية بين القارئ والبطلة.

توضح هذه الأمثلة كيف أن اللغة والأسلوب المستخدم في وصف الرحلتين إلى السوبر ماركت يعكسان تحول البطلة من الارتباك والفوضى إلى استعادة الهوية والوضوح.

عدد التحميلات: 0