مقولة قالها شارل ديغول في 18/06/1940، قبيل استسلام فرنسا:

(La France a perdu une bataille. Mais la France n’a pas perdu la guerre!)

أي “لقد خسرت فرنسا المعركة، لكنها لم تخسر الحرب”. وبالإنجليزية:

“France has lost the battle but she has not lost the war.”

وكان الغرض من خطابه هو حشد أكبر عدد ممكن من الفرنسيين للمقاومة، وهو ما لم يتحقق في البداية.

إن القوة العسكرية كمًّا ونوعًا وإرادة، هي التي تستطيع إنجاح الكرّة بعد الفرّة للفوز بالحرب في النهاية، وإن منيت بالهزائم ابتداءً. وإن الأمة التي لا تحسب حساب الدفاع والجهاد عن أراضيها هي أمة آيلة للزوال عاجلاً أم آجلاً. أن صرفيات الدول عسكريًا تُنبئك بحيوية وديمومة ومكانة هذه الدول عالميًا (الجدول).

شارك الأمير الإسكتلندي روبرت بروس (Robert the Bruce) بمساعدة تمرد البطل الإسكتلندي ويليام والاس شجاع القلب (The Braveheart كما بالفيلم السينمائي) ضد إدوارد الأول ملك إنجلترا الظالم، وبعد أن صار روبرت بروس ملك اسكتلندا عام 1306) وحتى وفاته 1329). انهزم روبرت أمام جيش الملك إدوارد الثاني واضطر للفرار والاختباء. ويقال أنه جلس تحت شجرة جريحًا فرأى نملة ترفع حبة أكبر من حجمها فتقع الحبة لكن ترجع النملة لحملها ثانية، وهكذا، فاستوحي منها المثابرة والكرّة بعد الفرّة. فشنّ حرب عصابات ناجحة ضد الإنجليز. وفي معركة بانوكـبورن (Battle of Bannockburn) عام 1314، هزم روبرت جيشًا إنجليزيًا أكبر منه بكثير بقيادة إدوارد الثاني ملك إنجلترا، مما أسس لمملكة اسكتلندية مستقلة.

والحرب العالمية الثانية مليئة بأمثال كثيرة للكرّة بعد الفرّة.

حرب فرنسا (Battle of France 10 نيسان – 25 حزيران 1940)

بعد غزو ألمانيا لبولندا سبتمبر 1939، مرّت 6 أشهر من الهدوء النسبي على أوروبا (سميت بالحرب الزائفة phony war)، واقتصر الصراع بين فرنسا وألمانيا على امتداد 100 ميل (160 كم) من الحدود المشتركة بين نهر الراين وحدود لوكسمبورغ.

خط ماجينو (Ligne Maginot سمي بإسم وزير الحرب الفرنسي أندريه ماجينو) عبارة عن خط تحصينات خرسانية وعقبات ومنشآت أسلحة بنتها فرنسا في الثلاثينيات لردع الغزو الألماني. كان خط Maginot منيعًا لمعظم أشكال الهجوم البري. ولذلك، غزا الألمان البلدان المنخفضة (لكسمبرغ وهولندا وبلجيكا) عام 1940، وعبروا لشمال خط ماجينو، الذي كان المفروض أن يتم تمديده بالكامل نحو الغرب لتجنب مثل هذا الحدث، ولكن تم تقليصه أخيرًا استجابة لمطالب بلجيكا. توقفت فرص نجاح الهجوم الألماني ضد فرنسا على التقدم الألماني عبر غابة آردين Ardennes الكثيفة، والتي اعتبرها الفرنسيون مستحيلة وغير قابلة لعبور الدبابات. لكن الألمان نجحوا وعبروا هذا الحزام الأخضر الوعر عن طريق عمل فريقي رائع غير مسبوق أشبه بالمعجزة؛ إذ قامت الوحدات المدرعة الألمانية باندفاع مفاجئ عبر منطقة Ardennes وعلى طول وادي Somme، مما أدى لقطع ومحاصرة وحدات الحلفاء التي تقدمت إلى بلجيكا لمقابلة الجيوش الألمانية هناك، وتراجعت القوات البريطانية والبلجيكية والفرنسية للبحر بمنطقة دونكرك أمام التقدم الألماني؛ وتمكنت القوات البحرية البريطانية والفرنسية بالكاد من اخلاء جيوشها المحاصرة وانتشالهم من دونكيرك بعد خسارة كبيرة.

إخلاء دونكيرك (1940) في الحرب العالمية الثانية، وإجلاء قوة المشاة البريطانية وقوات الحلفاء الأخرى من ميناء دونكيرك البحري الفرنسي إلى إنجلترا. تم استخدام السفن البحرية ومئات القوارب المدنية في عملية الإخلاء، التي بدأت 26 أيار. وانتهت 4 حزيران، وتم إنقاذ حوالي 198000 بريطاني و140000 فرنسي وبلجيكي. لكن خلال الحملة بأكملها، من 10 أيار/مارس حتى هدنة استسلام فرنسا في 22 حزيران، خسرت بريطانيا 68000 ضحية، وتخلت عن معظم المعدات الثقيلة خلال عمليات الإخلاء المختلفة (فقدان 2472 قطعة مدفعية، و20000 دراجة نارية، وما يقرب من 65000 مركبة أخرى، و423000 طن من المخازن، وأكثر من 76000 طن ذخائر و165000 طن وقود، والتخلي عن جميع الدبابات البريطانية البالغ عددها 445 والتي تم إرسالها لفرنسا. وأغرقت ست مدمرات بريطانية وثلاث مدمرات فرنسية، إلى جانب تسع سفن رئيسية أخرى. كذلك، تضررت 19 مدمرة، وتم اغراق أكثر من 200 سفينة بحرية بريطانية وحلفاءها، مع تلف عدد مماثل. كان إخلاء دونكيرك أكبر كارثة عسكرية مُنيت بها بريطانيا رغم أنهم لمّعوا صورة الهزيمة زورًا، تحت إسم معجزة دونكيرك.

كانت عربة كومبين Compiègne Wagon هي عربة القطار التي تم فيها توقيع هدنة 11 نوفمبر 1918 (المجحفة والمُذلّة بحق ألمانيا بعد خسارتها الحرب العالمية الأولى). وبعد غزو ألمانيا الساحق لفرنسا، أعاد أدولف هتلر العربة إلى موقعها المحدد لتوقيع هدنة 22 حزيران 1940 (الصورة) لرمزيتها في تحقير وإذلال فرنسا (وهو مثال آخر ألماني للكرّة بعد الفرّة).

معركة بريطانيا (Battle for Britain) أو الـBlitz (مشتقة من الألمانية Blitzkrieg وتعني “الحرب الخاطفة”) تبعت كارثة دونكيرك وهي حملة قصف ألمانية مُكثفة ضد المملكة المتحدة لعامي 1940-1941 لإخضاعها للسيطرة الألمانية. شنّ الألمان هجمات جوية جماعية ضد الأهداف الصناعية والبلدات والمدن، بدءًا بغارات على لندن (مع معركة التفوق الجوي بين القوة الجوية الألمانية Luftwaffe والقوة الجوية الملكية البريطانية Royal Air Force).

منذ 7 سبتمبر 1940، قُصفت لندن بشكل منهجي من قبل Luftwaffe لمدة 56 يومًا من الأيام والليالي الـ 57 التالية. كان أبرزها الهجوم الكبير الذي وقع في وضح النهار ضد لندن في 15 سبتمبر. قللت Luftwaffe تدريجيًا من عملياتها في النهار لصالح الهجمات الليلية لتفادي هجوم سلاح الجو الملكي البريطاني، وأصبحت Blitz حملة قصف ليلية بعد أكتوبر 1940. هاجمت Luftwaffe ميناء ليفربول الرئيس المطل على المحيط الأطلسي في Liverpool Blitz. عانى ميناء هال Hull على بحر الشمال Hull Blitz. كما تعرضت مدن بريستول وكارديف وبورتسموث وبليموث وساوثامبتون وسوانزي وبلفاست وغلاسكو للقصف، وكذلك المراكز الصناعية في برمنغهام وكوفنتري ومانشستر وشيفيلد. وقتل أكثر من 40 ألف مدني خلال الحرب الخاطفة، نصفهم تقريبا في لندن، حيث دمر أو تضرر أكثر من مليون منزل. وتحت وطأة القصف تحولت محطات القطارات تحت الأرض underground tubes الى ملاجئ آمنة للمواطنين.

وبسبب القصف الجوي أجلت الحكومة البريطانية أربعة ملايين شخص – معظمهم من النساء والأطفال – من المدن، بما في ذلك 1.4 مليون من لندن ونقلهم لمناطق الريف في ويلز وغيرها؛ وكان كل من اللاجئين الأطفال يلبسون قلادة بالعنق تحمل اسمهم الكامل وعنوانهم (نشأ بعد سنين الحرب “جيل الضياع” من هؤلاء النازحين أو المجليين Evacuees).

لكن في 22 حزيران 1941، بدأت القيادة الألمانية بعملية بربروسا، وغزو الاتحاد السوفيتي. وهكذا فشل القصف في إضعاف معنويات البريطانيين ودفعهم للاستسلام أو إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد الحرب؛ ثمانية أشهر من القصف لم تعرقل أبدًا الإنتاج الحربي البريطاني، والذي استمر بالزيادة. وكان التأثير الأكبر هو إجبار البريطانيين على توزيع وتفريق إنتاج الطائرات وقطع الغيار. استغرقت المدن من 10-15 يومًا للتعافي من الضربات الشديدة، لكن برمنغهام استغرقت ثلاثة أشهر. فشل الهجوم الجوي الألماني لأن قيادته العليا لم تضع استراتيجية منهجية لتدمير التصنيع الحربي البريطاني. أدى ضعف المعلومات الاستخباراتية حول الصناعة البريطانية والكفاءة الاقتصادية إلى تركيز القيادة الجوية الألمانية على التكتيكات بدلاً من الإستراتيجية. تم تخفيف جهد القصف من خلال الهجمات المتفرقة ضد مجاميع الصناعات بدل التركيز المستمر على الصناعات الأكثر حيوية.

ورغم كل ما مُنيت به بريطانيا من كارثة دونكيرك ومن الحرب الخاطفة ضدها، إلا أنها لم تستسلم بل كانت تستعد وتعد الكرّة بعد الفرّة. وقام رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل أمام مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة في 4 حزيران 1940 بإلقاء خطبته الشهيرة: “سنقاتل على الشواطئ”(We shall fight on the beaches):

(سنستمر للنهاية. سنقاتل في فرنسا، وسنقاتل في البحار والمحيطات، وسنحارب بثقة متزايدة وقوة متنامية في الجو، وسندافع عن جزيرتنا، مهما كانت التكلفة. سنقاتل على الشواطئ، سنقاتل على مواضع الإنزال، سنقاتل في الحقول وفي الشوارع، سنقاتل في التلال؛ ولن نستسلم أبدًا، وإذا (ولا أصدق للحظة) تم اخضاع وتجويع هذه الجزيرة أو جزء كبير منها، فإن إمبراطوريتنا وراء البحار، المسلحة والمحمية من قبل الأسطول البريطاني، ستستمر في النضال، حتى وقت يقدره الله، يتقدم العالم الجديد بكل قوته وعظمته للإنقاذ وتحرير القديم منه).

وسندافع عن جزيرتنا، مهما كانت التكلفة. سنقاتل على الشواطئ، سنقاتل على مواضع الإنزال، سنقاتل في الحقول وفي الشوارع، سنقاتل في التلال؛ ولن نستسلم أبدًا، وإذا (ولا أصدق للحظة) تم اخضاع وتجويع هذه الجزيرة أو جزء كبير منها، فإن إمبراطوريتنا وراء البحار، المسلحة والمحمية من قبل الأسطول البريطاني، ستستمر في النضال، حتى وقت يقدره الله، يتقدم العالم الجديد بكل قوته وعظمته للإنقاذ وتحرير القديم منه).

اُطلق على رئيس الوزراء البريطاني الشهير في زمن الحرب، ونستون تشرشل، لقب “البلدوغ البريطاني” “British Bulldog”. فبوجهه الفاضح وشخصيته البدينة، بدا تشرشل يشبه إلى حد ما كلب بلدوغ الذي يقتنيه – ولأنه اشتهر أيضًا بعناده ورفضه التخلي عن قتال النازيين.

احتل البلدوغ مركز الصدارة كرمز للشجاعة النادرة والعزيمة البريطانيةsymbolising pluck and determination، وصار البلدوغ أيضًا رمزًا مثيرًا للجدل لبريطانيا لأن يمكن استخدامه لتمجيد النزعة العسكرية والعنصرية والإمبريالية. خلال القرن السابع عشر كان جوني بولJohnny Bull الثور رمزًا شائعًا لبريطانيا لسرقتها ممتلكات المستعمرات بالقوة عندما كانت بريطانيا تستعمر أجزاءً شاسعة من الكرة الأرضية. لا يزال ونستون تشرشل “البلدوغ البريطاني” شخصية مثيرة للجدل بسبب معارضته لاستقلال الهند، وتسببه بمجاعة البنغال بالهند عام 1943 (قتلت 3 ملايين هندي) بسبب الاستخدام الشامل للموارد الهندية للمجهود الحربي وتصدير الرز من الهند إلى أماكن أخرى بالإمبراطورية البريطانية، حيث تمت مصادرة الإمدادات الضخمة من الرز وآلاف القوارب من مناطق البنغال الساحلية، بحجة حرمان اليابان من الموارد في حالة غزو مستقبلي (لم يحدث).

ومن المعلومات السرية أن شرشل قام بدورين لا يعلمهما الكثير، لأجل إقحام امريكا معه في الحرب ضد ألمانيا:

- كان الرأي العام الأمريكي لا يريد الدخول في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. فيقال أن المخابرات البريطانية أوعزت زورًا لليابان معلومة مفادها أن أمريكا ستغزوها، فحضرت اليابان ضربة استباقية بالإغارة على ميناء القاعدة الأمريكية الضخمة (بيرل هاربرPearl Harbour). ورغم أن الإمبراطورية البريطانية كان لديها علم مسبق بالضربة اليابانية، إلا أنها قررت عدم تنبيه أمريكا، لأجل أن تُضرب وتدخل الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا واليابان وإيطاليا (دول المحور) وبمؤازرة الرأي العام. شكل الهجوم على بيرل هاربور ضربة عسكرية مفاجئة من قبل القوة الجوية للبحرية الإمبراطورية اليابانية على الولايات المتحدة ضد قاعدتها البحرية في بيرل هاربور (هونولولو، إقليم هاواي) قبيل الساعة 8:00 صباحا يوم الأحد 7 ديسمبر 1941. كانت الولايات المتحدة دولة محايدة في ذلك الوقت. وأدى الهجوم إلى دخولها رسميا في الحرب العالمية الثانية في اليوم التالي.

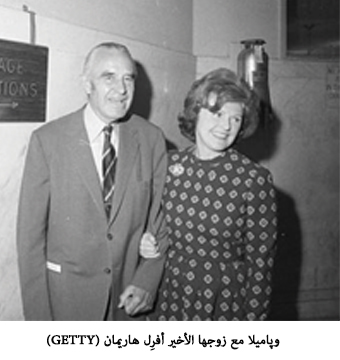

- طبقاً للمبدأ الغربي: الغاية تبرر الوسيلة، قام شرشل حقيقةً بدور القوّاد (فعليًا وحرفيًا) على زوجة ابنه (راندولف شرشل Randolph Churchill) المتزوج من الجميلة (پاميلا دِكبي Pamela Digby) والتي كانت معجبة بالقائد والد زوجها، حيث كانت تقضي معظم وقتها في قبو لندن أثناء معركة بريطانيا، وكانت شخصيًا هي التي تشعل السيجار لـشرشل، وسمّت وليدها باسم جده “ونستون شرشل” (الرابط:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9384231

Did Winston Churchill pimp out his son’s wife to rich Americans so they would help Britain win the war?

فحين كانت المعركة الجوية على بريطانيا على أشدها، كان شرشل حريص على إقحام أمريكا في الحرب لتخفيف وطأة الضغط النازي على بريطانيا، فقدم دعوة للمبعوث الأمريكي المتزوج والكبير السن نسبيًا (أفرِل هاريمان Averell Harriman) بالمجيء للندن وتقييم الأوضاع أثناء الحرب. وهنا استخدم ونستون شرشل “فتاته”، كما يقال أي قدم زوجة ابنه الغائب (حينها كان مراسلاً حربيًا في مصر) وطلب من فتاته أن توظف جمالها لأجل بريطانيا (لأن الغاية تبرر الوسيلة) وأن تصحب وتنام مع المبعوث الأمريكي الذي جاء لوحده، وصادف أن زار لندن أثناء القصف الجوي، فانطلقت صفًارات الإنذار وانطفأت الأضواء في لندن، حيث دعاها لغرفته وبالفعل أدت (پاميلا دِكبي) الدور المناط بها حرفيًا، واستطاعت بعلاقتها الغرامية أن تؤثر جدًا على المبعوث الأمريكي، ليجر أمريكا لمساندة بريطانيا في الحرب ضد ألمانيا. ويقال أن زوجها حين علم بعلاقتها قام بتطليقها. والقصة صارت مشهورة لا يخجل حتى ابنها (ونستون شرشل ابن راندولف ونستون شرشل) من سردها ضاحكًا (!)

شاهد الفيديو الوثائقي بعنوان: (Churchill’s Girl)

https://www.youtube.com/watch?v=G4144lxyEuc

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سافرت (پاميلا دِكبي) إلى فرنسا حيث اشتهرت بمغامراتها الرومانسية الكثيرة، ومن ثم سافرت لأمريكا وتزوجت من ذلك المبعوث الأمريكي الأرمل (أڤرِل هاريمان) لتصبح مواطنة أمريكية ناشطة بصفّ الديمقراطيين حيث كانت متحمسة جدًا لفوز (بيل كلنتون Bill Clinton) برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول عمل له أن زارها في بيتها ليعرف ماذا تريد؟ فطلبت أن تكون (سفيرة أمريكا في فرنسا) وبالفعل كانت، للفترة 1993-1997 حيث توفيت صبيحة 5 شباط 1997 وعمرها 76 سنة. أكرمها الرئيس جاك شيراك بالصليب الأعظم على كفنها لإسهماتها العظيمة في الحرب وأيضًا كسفيرة في باريس؛ وأرسل بيل كلنتون (الطائرة الرئاسية الأولى) لنقل جثمانها إلى نيويورك. وتوفي زوجها بعدها في 14 شباط وعمره 94 سنة ودفن قربها في نيويورك. وتحمّس بيل كلنتون الشديد لها، أطلق شائعات تقول أنها كانت الأم الحقيقة للرئيس بيل كلنتون (متبنى من عائلة كلنتون) بعد علاقتها في باريس من الثري إيلي روثشايلد Baron Elie de Rothschild!!!

هناك مصطلحان عسكريان مهمان بالغرب:

النصر الباهظ الثمن (Pyrrhic victory) هو انتصار يؤدي لخسائر فادحة بالمنتصر لدرجة ترقى للهزيمة. انتصار كهذا ينفي أي شعور حقيقي بالإنجاز ويضر بالتقدم الطويل الأمد. نشأت العبارة من بيروس الإبيروسي Pyrrhus of Epirus، الذي أدى انتصاره ضد الرومان في معركة أسكولوم Asculum عام 279 ق.م لتدمير غالبية قواته، مما أدى لإنهاء حملته.

الشاملة (Total war) كالحرب العالمية الأولى والثانية (WWl and WWll) وهي نوع من الحرب تشمل جميع الموارد والبنية التحتية المرتبطة بالمدنيين كأهداف عسكرية مشروعة، وتعبئة جميع موارد المجتمع لخوض الحرب، وتعطي الأولوية للحرب على الاحتياجات غير المقاتلة. وتُعرّف اصطلاحيًا بأنها “حرب غير مقيدة من حيث الأسلحة المستخدمة، أو طبيعة الأرض أو المقاتلين، أو الأهداف المنشودة، لا سيما تلك التي يتم فيها تجاهل قوانين الحرب”. وتتميز الحرب الشاملة عن باقي الحروب، بتضاءل التمايز بين المقاتلين وغير المقاتلين بسبب اعتبار الأطراف المتقاتلة على أنّ كل إنسان تقريبًا، بما في ذلك غير المقاتلين، ما هم إلا موارد تُستخدم للمجهود الحربي.

ومن هنا تأتي أهمية الاستخبارات العسكرية، لتفادي النصر الباهظ الثمن والحرب الشاملة بمحاولات زرع بذور الفتنة في صفوف العدو ليقوم بتصفية نفسه بنفسه. لذلك فإن الجيوش المقاتلة، تعضدها مؤسسات الاستخبارات والإعلام ودبلوماسية وزارة الخارجية مع الحرب النفسية لتتظافر جميعًا في إحراز النصر بعد الهزيمة.

المخابرات العسكرية قديمة قدم الحرب نفسها؛ ويرتبط الإعلام الساند للحرب بوحدة الحرب النفسية والتي تطورت اليوم بفعل التواصل والشبكة العنكبوتية والاتصالات والإعلام، بهدف بث اليأس والإستسلام وزعزعة العدو مدنيًا وعسكريًا بإضعاف جبهته الداخلية وتفتيت وحدته. وتسمى الحرب النفسية بالحرب الناعمة، والحرب الباردة، وحرب الاستخبارات، وتستخدم في السلم والحرب لتستهدف الجانب السيكولوجي لأفراد المجتمع.

وفي الكتاب المقدس، أرسل موسى جواسيسًا ليعيشوا مع الكنعانيين لكي يتعلموا طرقهم ونقاط قوتهم وضعفهم. شهدت الفترة المكية إبّان حياة النبي صلى الله عليه وسلم حربًا نفسية ضارية متعددة الجبهات والتقنيات، فحين جهر النبي بالدعوة، بدأت الآلة الإعلامية لقريش بالعمل، فنشروا شائعات التضليل بأنّ النبي مجنون تارة، وساحر تارة، وشاعر تارة أخرى، وأنه يأخذ آيات القرآن من كتب الأقدمين للنصارى واليونان والهنود، وبعد أن باءت أفعالهم بالفشل، انتقلوا للـ”الإغراء” بأن خيّروا النبي بين الملك والجاه والمال، على أنّ يكفّ هو وأصحابه عن دعوة الناس، فجوبه إغرائهم بالرفض التام، فغيروا ستراتيجيتهم لإستخدام تقنية “الترهيب والتهديد”، فعذبوا كل من له صلة بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع غسيل الدماغ عبر خطوات متتالية تحت بند (العصا والجزرة) من خلال العزلة واستخدام الأسلوب القاسي، ثم مرحلة الرفق والتساهل، ثم مرحلة النقاش والحوار، ثم مرحلة النقد الذاتي، ثم مرحلة زرع الافكار الجديدة. وضيّقوا على من لم يرجع، وحرموهم من ذويهم وتجارتهم وحرقوا ممتلكاتهم؛ حينذاك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالهجرة لتفادي هذه الحملة الشعواء من الترهيب الممنهج. وفي المدينة كانت الغزوات النبوية تسبقها سرايا استطلاعية وعيون تنبي مواقع ونقاط القوة والضعف وتحركات العدو، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاية لبث الرعب في قلوب المشركين (نُصرت بالرعب مسيرة شهر)، وبرع “خالد بن الوليد” في تحليل نقاط ضعف العدو وخداعه وبث الدعاية المضادة لإحداث التأثير النفسي السلبي لدي جنود العدو في معاركه مع الفرس والروم؛ فكانت رسائل خالد (رضي الله عنه): (بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس، فالحمد لله الذي حلّ نظامكم ووهّن كيدَكم، وفرّق كلمَتكم… فأسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقومٍ يُحبّون الموتَ كما تُحبّون الحياة).

ويمكن للمعلومات الاستخباراتية حول تحركات والتحضير لهجمات العدو أن تتيح لك نصب الكمائن له واستهدافه بالضربات المحددة أو إعداد دفاعاتك بشكل أفضل. ويمكن أن تتيح لك معلومات حول قواعد ومخابئ العدو لكي تقوم بتنسيق الضربات له، ويمكن للمعلومات الاستخباراتية الموجودة على خطوط الإمداد الخاصة أن تتيح لك قطعها.

وهناك شخصيتان خياليتان في الإعلام البريطاني تخدمان التاج البريطاني لغرض تجييش واستلهام العواطف: شيرلوك هولمز وجيمس بوند. محقق البوليس (شيرلوك هولمز Sherlock Holmes) المتعاون مع شرطة العاصمة لندن (سكوتلانديارد)، كتبها الماسوني الكبير وفارس الإمبراطورية البريطاني سيرآرثر كونان دويل Arthur Conan Doyle الطبيب والكاتب الإسكتلندي الأصل والذي عاش في لندن، حيث تُعدّ قصص هولمز معلمًا بارزًا في الأدب البوليسي والحذاقة والذكاء للشرطة البريطانية.

وأما إيان فلمنغ Ian Fleming ضابط المخابرات البحرية، فهو مؤلف شخصية (جيمس بوند) James Bond الجاسوس والعميل 007 لوكالة المخابرات البريطانية MI6. ولكونهما رموز للتفوق البريطاني، تحتفي الملكة شخصيًا والأمراء والحكومة البريطانية دومًا بتدشين أفلام جميس بوند وشيرلوك هولمز عند اكتمال جاهزيتها وقبل عرضها على الجمهور.

يقابلها أمريكيًا، المحقق الحاذق الذكي لجرائم القتل في شرطة لوس أنجلوس (كولومبو Columbo) في مسلسل تلفزيوني درامي ممتع عن الجرائم الأمريكية، ألّف قصصها الكاتبان والمنتجان اليهوديان ريشارد ليفينسون Richard Levinson ووليام لنك William Link.

ثم رمز أمريكا البطل الخيالي والرجل الفولاذي الخارق (سوبرمان Superman) حيث ظهر الرجل الخارق في قصص مصورة (أكشن كومكس) عام 1938. ثم صار تدريجيًا أشهر بطل خارق في العالم. جعل مجلة الرجل الخارق أشهر مجلة مصورة في العالم وتمت ترجمتها لأغلب لغات العالم. مؤلفًا شخصية سوبرمان هما سيغل Jerry Siegel وجو شاستر جيري (Joe Shuster أثناء عملهما بشركة (Comics National) والتي صارت تحمل اسم (DC Comics) تطورت قصص سوبرمان من صفحات المجلات لمسلسلات الإذاعة ثم التلفزيون ثم الأفلام السينمائية وألعاب الفيديو. وترمز شخصية سوبرمان لبطولة وهيمنة أمريكا الخارقة عالميًا.

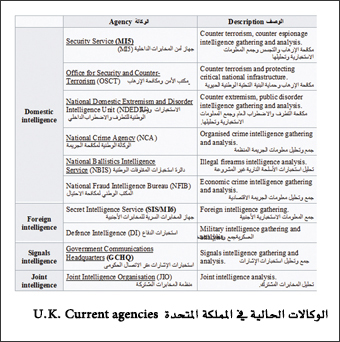

ولنأخذ بريطانيا مثالاً للمخابرات وتشعبات وكالاتها الأمنية:

وهناك حساب الاستخبارات الموحد (SIA) كأداة تمويل لوكالات الأمن والاستخبارات الرئيسية الثلاث: MI6 وGCHQ وMI5.

موظف المحاسبة للـSIA هو مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء. وإنفاق SIA كان 3.2 مليار جنيه إسترليني للعام 2017/18.

ولا ننسى ما للرياضة من آثار قوية في تحضير الأمم للقتال. ففي الغرب لطالما ترى الرجال والنساء يمارسون الركض وركوب الدراجات في الشوارع والمنتزهات لغرض اللياقة البدنية، وفي كل عطلة بنهايات الأسبوع (السبت والأحد) تعج منتدياتهم وملاعبهم بلعبة كرة القدم المنقولة عبر شاشات التلفزيون والراديو. الغرب أمة رياضية فعلاً وتعشق أنواع الرياضات الداخلية (كالسباحة) والخارجية في الهواء الطلق (كالمشي وركوب الدراجات وكرة القدم) وتتفنن في ابتكار أعاجيب الرياضات المتنوعة. فللرياضة دورٌ بارزٌ في المجتمع الإنجليزي، حيث تشمل الفرق الرياضية الشعبية في إنجلترا كرة القدم football والهوكي hockey والكريكيت cricket والرجبي rugby وكرة الشبكة netball. تشمل الرياضات الفردية الرئيسية تنس الريشة badminton وألعاب القوى athletics والتنس tennis وتنس الطاولة table tennis والملاكمة boxing والمصارعة wrestling والجولف golf وركوب الدراجات cycling ورياضة السيارات motorsport وسباق الخيل horse-racing. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية، تليها لعبة الكريكيت والتنس والرجبي، والسكواش squash والتنس وكرة الريشة؛ تعتبر لعبة الكريكيت رياضة الصيف الوطنية المفضلة. تم توصيف لعبة كرة السلة (البيسبول) لأول مرة في القرن الثامن عشر في إنجلترا. وهناك السنوكر Snooker، وفنون قتالية مختلطة Mixed Martial Arts، وسباق القوارب boat racing، بولينج bowling، فوستال fustal، وكبادي kabaddi.

عدد التحميلات: 0