تاريخ موجز للاتصالات والابتكارات التي غيرت قواعد اللعبة

لقد كان التواصل دائمًا الجزء الأكثر أهمية في التعبير والتفاعل البشري الذين يجلسون أمام التلفاز طوال اليوم، فسيظل الأمر كذلك دائمًا. من أجل مناقشة تاريخ الاتصالات، دعونا نركز على ما كان عليه.

وتميّز قطاع الاتصالات بأحداث عديدة طبعت مساره وساهمت في تطويره على مر التاريخ. أولى البوادر، تمثلت بإشارات الدخان والطبول في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا. فيما شهد أواخر القرن الثامن عشر تطور أنظمة السيمافور الثابتة في القارة الأوروبية. وتلتها تطورات واكتشافات كثيرة ساعدت في تحديث القطاع والوصول إلى ما نحن عليه اليوم. فما هي أبرز المراحل التي طبعت قطاع الاتصالات وكيف ساهمت في تحديثه في القرن الواحد والعشرين؟

تاريخ الاتصالات

التاريخ الكامل للاتصالات مهم وواسع النطاق. سنعمل على هذا الدليل الموجز لتاريخ الاتصالات على تحليل الأدوات والتطورات والابتكارات الرئيسية التي غيرت اللعبة.

الاتصالات القديمة

لقد أُجبر الإنسان القديم على أن يكون مبدعًا في التواصل وأن يحافظ على اتساقه للحفاظ على الفهم المشترك. عندما نشأ الكلام حوالي 500000 قبل الميلاد، تغيرت الاتصالات، لكن النظام لم يكن مثاليًا وكان بحاجة إلى المساعدة.

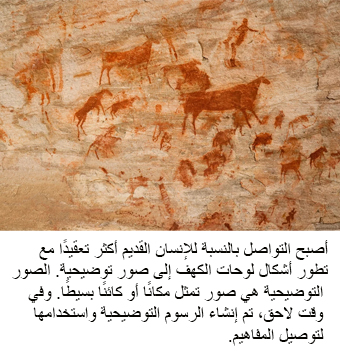

في حين تم استخدام التواصل اللفظي في العصور القديمة، إلا أن الرموز والصور لا تزال تستخدم لتصوير المعلومات. أقرب شكل مثبت لهذا هو لوحات الكهف. تتضمن هذه الصور عادةً مشاهد صيد الحيوانات البرية أو استنسل الأيدي البشرية.

غالبًا ما يتم تصوير الناس في العصور القديمة على أنهم متوحشين وغير أذكياء، ولكن العكس هو الصحيح. انتقل التواصل الذي تم صناعته خلال هذه الفترة من الرسومات البسيطة للأشخاص والحيوانات إلى التواصل المرئي الذي يمكنه التعبير عن أفكار كاملة برمز واحد. وقد غذت قدراتهم العقلية الاستخدام الأصلي لجميع أنواع الاتصالات التي تطورت إلى القنوات التي نستخدمها اليوم.

على الرغم من أن الاتصالات شهدت الكثير من التقدم خلال العصور القديمة، إلا أن تلك كانت البداية فقط.

اتصالات القرن الخامس عشر والسادس عشر

شكل قرع الطبول وإشارات الدخان الشرارة الأولى باتجاه التكنولوجيا الناشئة، وهي أولى الوسائل المعتمدة للتواصل بين طرف وآخر. في العام 1792، قدم كلود شاب أول نظام للتلغرافية البصرية في فرنسا باستخدام بكرات وأشعة خشبية دوارة وقد تبعه نظام مختلف من المهندس السويدي إبراهيم إيدلكرانتز. هذه الأنظمة لم تستمر طويلاً، فقد تم التخلي عنها في العام 1880 نتيجة حاجتها الى أبراج باهظة التكلفة ومشغلين ذات مهارات معينة. وفي السياق، كان صموئيل مورس قد نجح في احداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات في العام 1844، بعد أن نجحت خدمة البريد الأميركية بتشغيل خط بين واشنطن وبالتيمور.

وشهدت الاتصالات تطورات جديدة بين العصور القديمة والقرن الخامس عشر. ولكن إذا تعمقنا في كل ذلك، فإن تاريخنا بأكمله سيكون قراءة أو كتابة عن تاريخ الاتصالات. على الرغم من أن الأمر مثير للاهتمام، إلا أن لدينا جميعًا أشياء للقيام بها. لذا سأبقي الأمر مختصرًا: بالنسبة للجزء الأكبر، كانت الاتصالات قبل القرن الخامس عشر تتضمن التواصل اللفظي والتواصل الكتابي المحدود . تحدث الناس مع بعضهم البعض وكتبوا ملاحظات مكتوبة بخط اليد لفرد أو مجموعة.

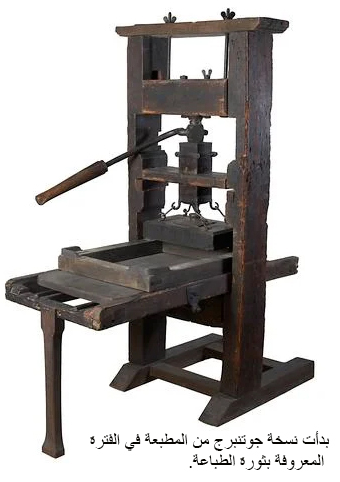

لقد تغير كل هذا بعد اختراع المطبعة. اخترعت أسرتا بي شنغ ووانغ تشن في الصين أول مطبعة في القرن الرابع عشر، مما ألغى الحاجة إلى كتابة جميع الرسائل الورقية يدويًا. وبعد حوالي 150 عامًا، ابتكر يوهانس جوتنبرج من ألمانيا نسخة حديثة من آلة الطباعة التي كانت قادرة على إنتاج المواد المطبوعة بكميات كبيرة.

تم العثور على المطابع في أنحاء أوروبا، وكانت تستخدم طباعة كميات كبيرة من المواد المعدة للتوزيع على نطاق واسع. وأصبحت فيما بعد المواد المكتوبة والمطبوعة شائعة للغاية، مما أدى إلى المزيد من الابتكارات لإنشائها وتكرارها وتعميمها.

أعطى اختراع المطبعة للناس القدرة على إنتاج كميات كبيرة من المواد المكتوبة بسهولة، ولكن الأهم من ذلك أنها دعمت تدفق المعلومات بين الناس. هذا هو الغرض الحقيقي من التواصل: إرسال واستقبال الرسائل. وفي نهاية المطاف، أصبح ذلك ممكنًا أيضًا.

اتصالات القرن السابع عشر

تسببت الشعبية المستمرة للاتصالات المكتوبة في امتداد ثورة الطباعة إلى القرن السابع عشر. كان العلماء لا يزالون ينشرون اكتشافاتهم، ويواصل المؤلفون سرد القصص، ولكن في الوقت نفسه، كان هناك الكثير مما يحدث في العالم.

أصبحت الحرب والمجاعة والسيطرة اهتمامات منتظمة لشعوب القرن السابع عشر. أثار ذكر هذه الأحداث الكثير من الفضول بين الأشخاص الذين كانوا خارج الحلقة الجغرافية. وفي عام 1690، تم اختراع الصحيفة لاستيعاب هؤلاء الناس، مما اعتادت المدن في جميع أنحاء العالم على نشر صحيفة تحتوي على الأخبار المحلية والدولية لإبقاء الناس على اطلاع.

قبل القرن السابع عشر، كانت المعلومات معروفة ومسجلة، لكن خيارات نشرها كانت محدودة. مع قيام الصحف بدور المصدر الرئيسي للمعلومات، بدأت الاتصالات في القرن السابع عشر تعكس نموذج الاتصال الحديث للمرسل والمتلقي.

اتصالات القرن الثامن عشر

في القرن الثامن عشر، تم إنشاء نظام البريد العام، وتم إرسال الرسائل قبل هذه الفترة الزمنية، لكن النظام كان معيبًا وغير فعال، وقد يستغرق التسليم شهورًا، وحتى عندما يصل البريد إلى وجهته، يُترك في مكان عام عشوائي.

إن مشاركة بنجامين فرانكلين في النظام البريدي الأمريكي جعلت تسليم البريد أكثر إنتاجية؛ حيث تم إنشاء الطرق لتعزيز الكفاءة، وتم إنشاء مكاتب بريد للحفاظ على اتساق مواقع التوصيل والالتقاط، وتم تحديد التكاليف لجعل العمل مربحًا.

اتصالات القرن التاسع عشر

مع حلول القرن التاسع عشر، خطت العقول العظيمة التي تعمل على تحسين التواصل خطوة كبيرة، حيث تم دمج الكهرباء في قنوات الاتصال، وصياغة مصطلح الاتصالات.

الاتصالات هي إرسال واستقبال المعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية ويمكن أن يشمل ذلك الأسلاك أو الراديو أو أي جهاز كهرومغناطيسي آخر، وأدى الجمع بين الكهرباء والاتصالات إلى بداية موجة طويلة من الابتكارات.

وأول هذه الاختراعات كان التلغراف الكهربائي عام 1831م على يد رجل يدعى جوزيف هنري. سمح هذا النوع من التلغراف بإرسال الرسائل واستقبالها عبر مسافات طويلة، وساهم في إنتاجية توزيع الأخبار والتواصل الداخلي للشركات.

بالتوازي ساهم توسع النظام التلغرافي في نمو شبكة السكك الحديد في أمريكا، وانفتاح أول خط تلغرافي من الساحل إلى الساحل في العام 1862. كما شكل تأسيس ويسترن يونيون كشركة احتكارية للاتصالات في العام 1856 والحرب الأهلية الأمريكية عوامل ساعدت في تطوير المزيد في هذا المجال. فكانت نتيجتها عبور أنظمة التلغراف الدولية للمحيطات.

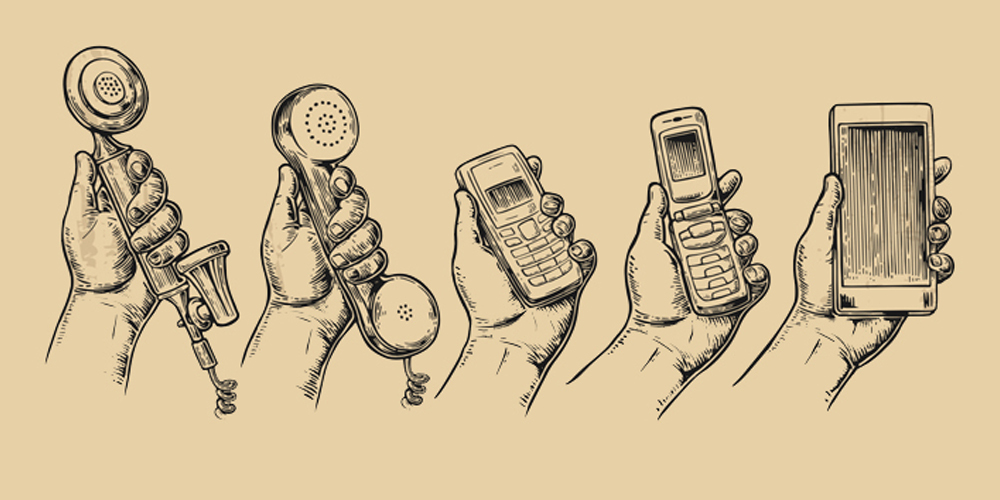

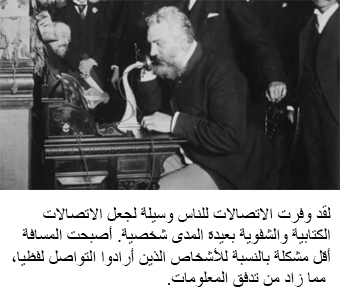

كانت شعبية التلغراف الكهربائي لا تزال في ذروتها عندما اخترع ألكسندر جراهام بيل الهاتف في عام 1876. سمح الهاتف لشخصين بالتواصل لفظيًا مع الأجهزة التي تقوم بتحويل الصوت، بدلاً من التحدث وجهًا لوجه.

لقد وفرت الاتصالات للناس وسيلة لجعل الاتصالات الكتابية والشفوية بعيدة المدى شخصية. وأصبحت المسافة أقل مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين أرادوا التواصل لفظيًا، مما زاد من تدفق المعلومات.

كان تألق عصر الخدمات التجارية عبر الهاتف في أواخر القرن التاسع عشر الى أن ظهرت مفاتيح الهاتف الميكانيكية التلقائية مع بداية القرن العشرين، مما ساهم في توسيع خدمات الهاتف. وكانت للولايات المتحدة الدور الرائد في هذا المجال، اذ وضعت نفسها في مكانة بارزة في مجال الكثافة الهاتفية بفضل انتشار الشركات المستقلة للهواتف في عامي 1893 و1894.

اتصالات القرن العشرين

كان القرن العشرين وقتًا مزدحمًا بالاتصالات.

شهدت الاتصالات في القرن العشرين تطورات ملفتة. الولايات المتحدة كانت الأكثر تلقفًا للتطور الحاصل، فقد ضمّت أكثر من ثلاثة ملايين هاتف مع حلول العام 1904، فارضةً نفسها بعد عشر سنوات كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال. وبذلك، تكون قد تجاوزت السويد ونيوزيلندا وسويسرا والنرويج بأكثر من ضعفي الكثافة الهاتفية.

خلال الأعوام الخمسين التالية لم يشهد القطاع على أي تبدل جوهري بل انحصر بتوسيع شبكة الهاتف وتحسينها لناحية الكفاءة والخدمة، حتى ظهور إشارات اللمس في ستينيات القرن العشرين. هذا ولم تصبح الاتصالات الصوتية عبر الأطلسي ممكنة إلا في العام 1927 من خلال اتصالات الراديو. ومع تقنية TAT-1 في العام 1956، ظهرت الاتصالات عبر الكابل والتي ساعدت في ايصال الخدمة الهاتفية الى جميع القارات.

ومما لا شك فيه أن للحرب العالمية الثانية انعكاسات كثيرة طالت قطاع الاتصالات كما غيره، مساهمةً في ظهور تقنيات تكنولوجية كثيرة، كالكابل المتعاقب والروابط بالموجات فوق الصوتية. بطبيعة الحال، ادت هذه الأدوات كلها الى تغيير المفهوم الذي كان سائدًا في القطاع وأدخلت الاتصالات في لعبة الحرب الباردة عبر الأقمار الصناعية. وقد تبع هذه المرحلة تطور الهواتف المحمولة إلى أجهزة الراديو ذات الاتجاهين. فيما ظهر مفهوم أنظمة “الخلوي” وهواتف الجوال المحمولة باليد في سبعينيات القرن العشرين.

أصبحت الإذاعة والتلفزيون مصدرًا عظيمًا للمعلومات في أوائل القرن العشرين ولم يقتصر الأمر على تقديم الترفيه الموسيقي فحسب، بل قاموا أيضًا بتوصيل الأخبار والرياضة والطقس للمستمعين.

هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الأمر ليصبح أكثر انشغالًا.

أصبح الهاتف متنقلًا في عام 1981، لكن كلمة جوال تُستخدم بشكل فضفاض هنا ولم يكن المقصود من الإصدارات الأولى من الهاتف المحمول أن تحملها معك كما هي الآن. لقد كانت عبارة عن معدات ثقيلة لا توجد عادة إلا في السيارات والقطارات.

بمجرد أن أصبح الهاتف المحمول مناسبًا للجيب في التسعينيات، أصبح المزيد من الناس يميلون إلى شرائه. بدأت شركات الهاتف في بيع خطط الدفع الفوري وعقود الهاتف الأخرى، مما أدى إلى تغذية الصناعة. كما تم إنشاء شكل جديد من أشكال التواصل الكتابي. نحن نعرفها اليوم بالرسائل النصية.

في العام 1982، أدت موافقة هيئة الاتصالات الفدرالية على أنظمة الهاتف المحمول الخلوية التماثلية إلى بداية عصر جديد في الاتصالات. وتبعها تحديث الخدمات الهاتفية لشركات التلفزيون الكابلي في أواخر الثمانينات عبر شبكات الكابل الخاصة بها.

وكان التقدم في صناعة الهاتف مجرد البداية. استمرت الاتصالات في مفاجأة العالم بفضل شيئين: الكمبيوتر والإنترنت.

تم اختراع الكمبيوتر في بداية القرن العشرين، ولكن ميزات الاتصال لم يتم إنشاؤها حتى منتصف وأواخر القرن العشرين. في عام 1995، توسعت الاتصالات المكتوبة عبر الإنترنت لتشمل البريد الإلكتروني، مما أدى إلى تغيير قواعد اللعبة تمامًا. ولجعل الأمر أكثر جاذبية للمستخدمين، قامت هذه الأنظمة سريعًا بتعديل وسائل مشاركة الملفات أو الصور الفوتوغرافية بأكملها.

بعد ذلك، ظهر الكمبيوتر الشخصي (PC) في السبعينيات، وأصبحت أنظمة الكمبيوتر أحد الأدوات المنزلية الشائعة، وأدى الجمع بين الكمبيوتر الشخصي والإنترنت إلى جعل الاتصال الكتابي سريعًا وسهلاً ومريحًا.

بعد قراءة ذلك، نعلم جميعًا أن البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر كانت مجرد بداية لأهم الابتكارات في مجال الاتصالات. لكن هذه الأصول لا يمكن نسيانها. لقد تأثرت كل أداة اتصال مستخدمة اليوم بطريقة أو بأخرى بأدوات بسيطة من تاريخ الاتصالات الطويل الذي لا ينتهي.

اتصالات القرن الحادي والعشرين

والآن لنتحدث عن الأمر الأهم: اتصالات القرن الحادي والعشرين. عند التفكير في الاتصالات الحديثة، من المهم وضع فكرة عصر المعلومات في الاعتبار. يتميز عصر المعلومات بأنه التحول الاقتصادي من الصناعة إلى تكنولوجيا المعلومات. ببساطة، كل شيء رقمي ولم تكن المعرفة أقوى من أي وقت مضى. الناس يريدون المعلومات، وأفضل طريقة للحصول عليها هي من خلال أدوات الاتصال.

ليس من المستغرب أنه مع تزايد سرعة الاتصالات، أصبح صبر الجنس البشري أكثر نفادًا لها، وقد واكبت الاتصالات في القرن الحادي والعشرين هذه “الاحتياجات” من خلال خلق المزيد من الأدوات وزيادة كفاءة الأدوات الموجودة.

تعد برامج مؤتمرات الفيديو مثالًا رائعًا لتكنولوجيا الاتصالات التي تتكيف مع عصر المعلومات سريع الخطى ولم يعد يتعين على الأشخاص أن يكونوا في نفس المكان للتواصل “وجهًا لوجه”. كان هذا تطوراً هائلاً للأشخاص والشركات الذين يتواصلون بشكل متكرر من مسافات طويلة.

هناك أداة أخرى تهيمن على أدوات الاتصال في القرن الحادي والعشرين وهي وسائل التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي هي أدوات تواصل وشبكات عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص التواصل ومشاركة الأفكار. تم إصدار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسرعة وبدون وقت كبير بينهما. فيما يلي جدول زمني صغير لإظهار متى ومدى سرعة ظهورهم في صناعة الاتصالات.

تضمنت مواقع التواصل الاجتماعي هذه أدوات للأشخاص لمشاركة المحتوى الشخصي مع فرد أو مجموعة بطريقة رسمية أو غير رسمية.

تسببت الرسائل النصية في إحداث تأثير الدومينو لميزات الهاتف المحمول الجديدة، بالإضافة إلى التحسينات في الميزات الحالية. وفي عام 2003، تمت إضافة إمكانيات الإنترنت إلى الهواتف المحمولة. هذا كان ضخم. بدأ الناس يحملون أجهزة كمبيوتر صغيرة في جيوبهم، وكان الهاتف الذكي في طريقه إلى تغيير اللعبة بشكل أكبر.

وبالحديث عن الهواتف الذكية، فقد ظهرت بعد أقل من خمس سنوات. وإلى جانب الهواتف الذكية، ظهرت صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات: وهي التطبيقات. قامت التطبيقات بتكثيف مواقع الويب المختلفة وجعلتها أكثر ملاءمة للهواتف المحمولة.

أنا متأكد من أنك سمعت عبارة “يوجد تطبيق لذلك”. وربما يكون هناك. في حين أن هناك الكثير من التطبيقات التي لا تساهم بشكل مباشر في توصيل المعلومات، إلا أن هناك أيضًا الكثير من التطبيقات التي تفعل ذلك. لقد زودت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المستخدمين بالتطبيقات، مما يسمح بالاتصال الجماعي والشخصي المتوافق مع الهاتف المحمول.

عززت أهمية المعلومات في القرن الحادي والعشرين التقدم في التكنولوجيا والاتصالات. وتم إتقان فن توفير أدوات التواصل الشخصي والمهني والواسع النطاق. ما هو الوقت المناسب ليكون على قيد الحياة!

المصدر:

A Brief History of Communication and Innovations that Changed the Game, by Mary Clare Novak, g2, April 4, 2019

https://www.g2.com/articles/history-of-communication

عدد التحميلات: 0