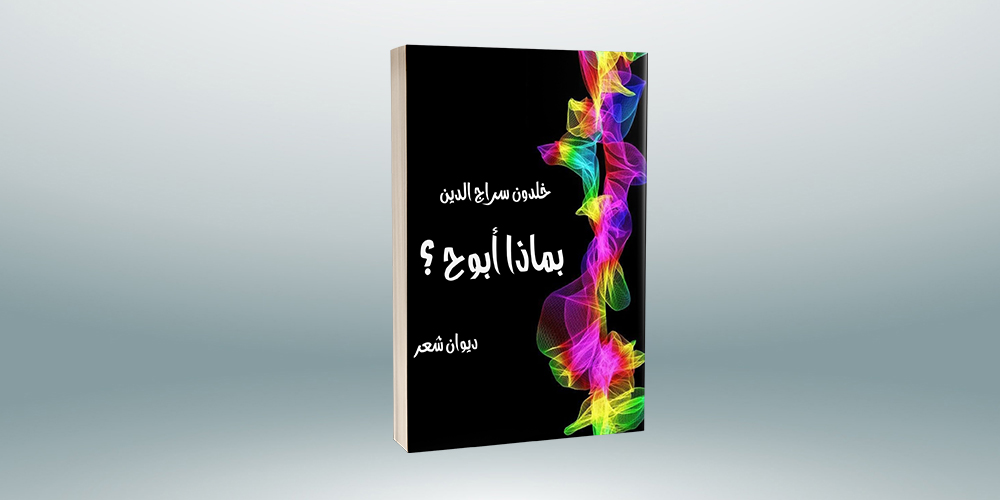

التسامي والتصعيد في التجربة الشعرية عند د. خلدون سراج الدين مجموعة “بماذا أبوح؟” أنموذجًا

تملك التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون سراج الدين خصوصيّة تميّزها، ومطمح أي شاعر هو امتلاك خصوصية تميّز شعره، وإلّا فلا معنى لِمَا يكتب، ولا قيمة، ولعلّ أبرز ما يميز شعر الدكتور خلدون هو التسامي والتصعيد، والتسامي هو التعالي فوق الجزئي العارض والمؤقت والزائل، والإعراض عنه، والتطلُّع إلى ما هو دائم وباق وشامل، والتصعيد هو التحول بالمشاعر والعواطف والرغبات إلى الفن والشعر والكلمة، وهذه خصيصة في كلّ ما يعبر عنه الدكتور خلدون من تجارب شعرية.

1 – التفسير النفسي للتصعيد

يذهب فرويد إلى أقول بأن سر الإبداع في الآداب والفنون بل في معظم أشكال العبقرية يرجع إلى التصعيد، وقد جاء في معجم مصطلحات علم النفس تعريف التصعيد sublimation على النحو التالي1: «هو أن يتحول الليبيدو من صورته الجنسية، ويعمل في مستوى أرقى من التعبير المباشر، فيتجه إلى أنواع النشاط العلمي أو الألعاب الرياضية أو الإغراق في التعبُّد والتديُّن أو الانصراف إلى التأليف الموسيقي والرسم والنحت، كل ذلك قد يكون تصعيدا للدوافع الجنسية».

ويضيف المعجم نفسه بعد ذلك موضِّحًا التصعيد2: «التغيير في نوع استجابة الفعل الغريزي، أي تعديل الوسائل التي يتمّ بها إشباع هذا الفعل بحيث تهدف هذه الوسائل إلى مستوى يتناسب مع القواعد الخلقية والاجتماعية المتعارف عليها».

ويظهر في التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون ما يدعم هذا التفسير ويؤيده بقوة، حيث يقول3:

يمرُّ بي الهوى ثائرًا متلهِّفًا يلوكُ حُلْوَ أعوامي

فأنزوي في شجوني

أسرِقُ مِن سَبَحَاتِ حِرماني هُيامي

أهفو إلى سره في لهفة…وظلُّه يسير أمامي

يشدُّني شدًّا في السطور

يهزني بأنغام الحروف هز الوتر

وفي المقطع توصيف واضح لعملية الإبداع، فمرجع الهُيام إلى الحرمان، ومِن سَبَحات هذا الحِرمان يسرق الشاعر حبَّه وهُيامه، ويهفو إلى معرفةِ سرِّه، وهذا الحب يشدّه إلى الشعر شدًّا، يهز أوتار الإبداع عنده، فتنثال الحروف، وما الإبداع، إذن، إلَّا تحوُّلٌ بطاقة الحب إلى شعر، وسُمُوٌّ بالمشاعر، وتصعيدٌ لها، سواء نتيجة حرمانٍ في حب دنيوي، أو استحالةِ حبٍّ إلهي.

ويلخص الشاعر مفهوم التسامي والتصعيد في سطرين، فيقول4:

تقاسمَتْكَ الحروفُ في دَوَامِ تسامي

تُلْبِسُ الطِّرْسَ أحلامَكَ… تستُرُ الجرحَ القتيل

فالحروف شاركت الشاعر في استمرار التسامي، وساعدته عليه، وما الحروف إلا الشعر، وهو يكتب أحلامه على الورق شعرًا، وبهذا الشعر يداوي ألم جراحه، وهذا هو عين التسامي والتصعيد.

ويتجلى التسامي والتصعيد في التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون بما يعبِّر عن هذه الخصيصة من قيم فنية، تناسبها وتدلّ عليها، ومن خلال هذه الخصائص الفنية يبرز معنى التسامي، ويتضح مفهوم التصعيد، ولعل أبرز ما يظهر من خصائص فنية هو العناية بالبناء الفني للقصيدة، والدقة في اختيار العنوان، وأغلب ما في تجربته الشعرية من قصائد يقوم على قصائد طوال بنيت بناء متناميًا، ولا يخلو شعره من قصائد بنيت بناءً غنائيًّا في حلقات تنداح، ولكنها أقل، كما لا يخلو من قصائد قصار، وهي الأقل.

2 – البناء المتنامي

العنوان هو مدخل إلى القصيدة، وهو في المصطلح النقدي الحديث العتبة الأولى للنص، والعنوان يقع خارج النص طباعة، لكنه في الحقيقة في داخله، بل هو جزء منه، وقد يتكرر في النص، وكأنه اقتطع من بنية النص، ليكون دالًّا عليه.

والعناوين عند الدكتور خلدون تدلُّ على دقة في الاختيار، وعلى عناية وحرص واهتمام، وليست عفوية الخاطر، وهي على الأغلب واضحة الدلالة، ولكنها غنية بالإيحاء، واسعة الامتداد في ظلالها.

والشاعر يعتني أشد الاعتناء بمبتدأ القصيدة، مثل عنايته بالعنوان، فابتداء القصيدة مدخلها، ولا بد أن يكون الابتداء قوي الدلالة، بعيد الإيحاء، ويعتني بالنهاية، وهي امتداد للقصيدة، ونتيجة للابتداء، وبذلك تتحقق وحدة القصيدة، وما بين المبتدأ والمنتهى لا يكون ثمة تكرار، ولا دوائر تنداح، ولا طوابق يتراكم بعضها فوق بعض، بل ثمة بين المبتدأ والمنتهى حالات من المعاناة والتنامي والتطور، مما يؤدي إلى المنتهى، وما هو بخلاصة، ولا تكرار، وإنما هو ولادة جديدة، وحالة هي نتاج كل ما تقدم من حالات.

ومن عناوين القصائد في هذه المجموعة: (بماذا أبوح) قصيدة عنوانها: (أحرف الصلصال)، والعنوان واضح، ولكن إيحاءه واسع، فالصلصال هو الإنسان، وقد أخبر المولى عزّ وجلّ أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والصلصال هو الفخار المشوي بالنار، فله صلصلة، أي صوت، ولكن هذه الصلصلة تحوّلت إلى لغة، وباللغة علَّم الله عز وجل آدم الأسماء كلها، فعرف العالم من حوله، وهو الذي علّمه البيان، وعلَّمه بالقلم، أي اللغة، وباللغة أرسل الله الرُّسُلَ إلى البشر، ودلّهم على الطريق القويم في الحياة، وباللغة تعرّف الإنسان على الله، وتوسّل إليه، وتعبّده وناجاه، وباللغة عرف الإنسان العالم من حوله، وباللغة أبدع الإنسان الأشعار، وباللغة توصَّل إلى المعارف والعلوم، وهكذا فالعنوان (أحرف الصلصال) يوحي باللغة التي تميز بها الإنسان من سائر الكائنات، وهي لغة العلم والمعرفة والدين والشعور والتواصل والخطاب والفن والإبداع، وبها تحقَّق للإنسان معنى كونه الإنسان.

والعنوان هو الذي يسقط على القصيدة أنواره فيضيئها، والقصيدة تشع من أنوارها على العنوان فتتسع آفاق إيحاءاته وتمتد، وقد يكون العنوان الوسيلة إلى فهم القصيدة، وتحديد مسارها، والعنوان هو أول ما يثير اهتمام المتلقي، لأنه المدخل إلى القصيدة.

والقصيدة تبدأ بسؤال: مَنْ أنتَ؟ والسؤال ليس عن مجهول، وإنما السؤال عن معروف، ولكن من الصعب أن يحيط به المرء علمًا، فالسؤال للتعظيم والتمجيد، لا للفهم والتعريف، وتنضح القصيدة فورًا بالمواجد والأشواق، وما يكون بين المحب والمحبوب من قُرْب وبُعْد5:

تُغازلني خلفَ امتدادِ بِعادي

ما شئتَ تدنيني مِن حبٍّ يكبِّلني

وشوقٍ بات يُقصيني

وتصَّاعد القصيدة لتعبِّر عن القلب وأسراره ويقظة الحرف، رمز المعرفة، وأخيلة الأحلام، دلالة على بعد المنال عن المعرفة الحق، وما يكون من قلق6:

فأتيه كالطيف الشريد من رحيق الوجود

بأخيلةِ الأحلامِ في يقظات السهاد

فأغدو تائهًا

كالأمل المريج في سراديب الظنون

وتنتهي القصيدة ابتداء من السجود ارتقاءً إلى ذروة الوجد، حيث تضيء الأنوار ويكون التمجيد للذاتِ العَلِيَّة7:

فأُقْبِلُ مِنْ سجود …مُعْتَلِيًا قمَّة النبض

بعدما أزاح لي الغطاء …بِسِرِّ سماحة التوحيد

وهكذا تنجلي القصيدة عن تجربة التوسُّل إلى الله، جلّ شأنه، باللغة، التي هي أحرف الصلصال، فيتَّحِد العنوان مع النص، ويتحد النص مع العنوان، للتعبير عن حالة من العشق الإلهي، ومحاولة التعرف إلى الله، والتواصل معه، حبًّا، واشتياقًا، بلغة الشعر، وتصوير الحال والتجربة، من خلال الكون كلّه، ومن خلال الذات، وإشراك المتلقي في الحالة.

ومعظم الشعر عند الدكتور خلدون يقوم على مثل هذه التجربة التصعيدية المتسامية، وعلى مثل هذا التطور والتنامي في بناء القصيدة، ليصعد من افتتاح عبر معاناة إلى اختتام هو رؤية جديدة متسامية للحياة، ولا سيما في القصائد الطويلة.

3 – البناء المنداح في دوائر

وقليلة عند الدكتور خلدون القصائد التي تقوم على دوائر تنداح وتتكرر في غنائية، ومنها في هذه المجموعة قصيدة عنوانها (قراءات)، وهي تتألف منْ ستة مقاطع، يفتتح كل مقطع بلازمة تتكرر: «أقرأُ في عينيكِ»، وفعل القراءة بصيغة المضارع يدلُّ على استمرا ر القراءة، ويؤكد أنها لن تنتهي، حتى لو انتهت القصيدة، والقراءة تجربة اختبار ومعرفة واستبصار، وهي محاولة للفهم ورغبة في التواصل، وليست مجرد قراءة للحروف، وأول سورة أنزلها المولى عز وجل على رسوله الكريم افتتحت بفعل (اقرأ)، وما يزال هذا الأمر بالقراءة للناس كافة متجدِّدًا، ودائمًا، والقراءة بصيغة الفعل المضارع في القصيدة تظل مفتوحة على ما هو جديد، ومع كل قراءة جديدة في كل مقطع يحدث كشف جديد للعالم والحياة والحب في عيني المرأة، التي هي الحياة نفسها، فليس ثمة تكرار إذن، وإنما هو تجدُّدٌ في المعرفة والعيش والمعاناة، ومع كل قراءة تجد معنًى جديدًا، ينضاف إلى معنى قراءة سابقة، والقراءة هنا تعني إعادة إبداع البديع، والتواصل الحي المتجدِّد مع الحب والجمال، فالقراءة تزداد قوة وعمقًا، والقراءة تزيد التجربة إحساسًا بالجمال.

ومن المقاطع في قصيدة (قراءات) المقطع التالي8:

أقرأ في عينيكِ

خطَراتٍ كلُّها فِتَنٌ… كأني لست أَدريها

في كل لحظة خجلى… تجري دمعةٌ عطشى

ورديةَ اللونِ على الخدود.. كيف أحكيها؟

رغبةٌ تأخذني تمحو الحدود

وأَتُوقُ لحُسْنِكِ في لحنٍ… وعُود

والقراءة في العينين غير القراءة في النهدين، أو الْجِيْدِ، أو الساقين، هي في العينين قراءة في عمق الإنسان، في روحه ومشاعره وعواطفه وانفعالاته، هي قراءة في الحياة، لأن العينين هما الحياة، ومع انطفاء الحياة، تنطفئ العينان، فهي إذن قراءة في الحياة، وليست تلبية لشهوة أو تحقيقًا لمتعة، إنما هي للمعرفة والتجربة والتذوق الفني والجمالي، إذ سرعان ما تتحوَّل إلى لحنٍ، وبهذا يتحقق التسامي والتصعيد.

والشاعر يقرأ في العينين خطراتٍ جديدة، كأنه لا يعرفها من قبل، فهي متجددة، ولا يعرف كيف يحكيها، لأنها أكبر من أن تحيط بها اللغة، أو يحيط بها وصف، ولذلك تأخذه الرغبة في الانعتاق من الحدود، والانطلاق في عالم رحب، والشوق في القصيدة إلى الحُسْنِ، لا إلى الجسد، والحُسْنُ وصف يتعلَّق بالوجه، على الأغلب، فنقول امرأة حسناء، وينصرف الفهم إلى حسن الوجه والخلق، ولا يتعلق الحسن بالجسد، والحسن على الأغلب بالخُلُق والفعل والقول: قال عز وجل في محكم التنزيل9: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)، وقال عز وجل على لسان يوسف عليه السلام10: (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ)، والشوق إلى هذا الحسن يتحقَّقُ في لحن، وفي عُود، هو إذن شوق إلى حسن يملأ الكون، ويظل يتردَّد لحنًا، لا يفنى، ولا ينتهي.

وما الشوق إلى حسن المرأة، والقراءة في عينيها، إلا قراءة في الكون، وبحْثٌ عن الجمال الكلي، ورغبة في تصعيد القوى والطاقة والرغبات إلى فن ونغم ولحون تتجدد، وما العود إلا بديل من الجسد، وهو بديل فني رفيع، يتحقق فيه التسامي والتصعيد.

وقد أفاض ابن الفارض في ذكر حسن المحبوب، واستحالة الانتهاء من وصف حسنه، فوصفه يتجدّد على مرور الأيام، ولا ينتهي وصفه، ويظل فيه ما لم يوصف، ويعبّر عن ذلك، فيقول11:

وعلى تَفَنّنِ واصِفــيهِ بِحُـسْــنِهِ

ولقد صَرَفْــتُ لحُــبّه كُلّي على

فالعينُ تهوى صورةَ الحُسْنِ التي

يَفنى الزّمـانُ وفيه مـا لـم يُوصف

يَدِ حُسْنِهِ فحمِدْتُ حُسْنَ تصرّفي

روحي بها تَصبو إلى مَغْنىً خَفي

كذلك أفاض المتصوفة في الترنُّم بأنغام العود والناي، والشعور بتجليات الحبيب في هذا الإبداع الراقي، وفي ذلك يقول ابن الفارض أيضًا12:

تراهُ إن غــابَ عنّي كُلُّ جــارحــةٍ

في نغْمَةِ العـودِ والنّايِ الرّخـيم إذا

وفي مَــسَـارحِ غِــزْلاَنِ الخـمائــلِ

وفي مَساقــط أنْــداء الغَـمـامِ على

في كلّ مَـعـنى لطـيـفٍ رائقٍ بَـهجِ

تَـألّـفـا بينَ ألـحــانٍ مـن الـهَـــزَجِ

في بَرْدِ الأصائلِ والإِصباحِ في البلَجِ

بِسـاط نَــوْر من الأَزهـــارِ مُنْتَسِجِ

فغاية ما يطمح إليه المحب للذات الإلهية هو الشعور بتجليات الإله في مظاهر الجمال في الكون، والجميل أن ابن الفارض لا يستشعر حضور الذات الإلهية في مظاهر الجمال في الكون كله، فحسب، بل يستشعر حضوره في الفن الراقي الذي يبدعه الإنسان في نغمات العود والناي، أي في حسن تعامل الإنسان مع ما خلقه الله في الطبيعة من نبات كأعواد القصب وجذوع الشجر، فيصنع منها آلات تصدر نغمات تشف لها النفس وترق وتصفو.

وقد عبَّر عن هذا المعنى اللطيف جلال الدين الرومي، فقال13:

على نبْعِ النّدى أَحَدٌ يشذِّبُ في قصبة

لتبدو نايًا، ترشُفُ القصبةُ الروحَ كالراح

ترشف أكثرَ كي تتمرّس، الآن، سكرى

فـتـشرع في أنـغـام عُـلْـوِيَّــة رائـعـة

فالناي يدل على تسخير الإنسان عناصر الطبيعة للفن والجمال، لا للحرب والعدوان، فيصنع من عود القصب نايًا يعزف عليه ألحانًا من الروح لتنعش النفس، ولا يصنع منها رماحًا للقَتْلِ وسَفْكِ الدماء، وكان المتنبي قد أنكر هذا الصنيع من البشر، فقال14:

كُلَّما أَنبَتَ الزَمانُ قَناةً

رَكَّبَ المَرءُ في القَناةِ سِنانا

وشتان بين من يصنع من القصبة نايًا فيملأ الكون موسيقى وغناء، ومن يصنع من القصبة رمحًا فيملأ الدنيا نُوَاحًا وبكاء.

وهكذا، لم يكن تغنِّي الدكتور خلدون بحسن المرأة في قصيدته إلا تغنِّيًا بجمال الكون والحياة، فهو يتغنى بحسنها، لا بجمالها، ومدار الحسن على جمال الخلق، وسرعان يما يتحول من المرأة إلى اللحون والأنغام، ليحقق التسامي والتصعيد في مشاعره، بل كأنها هي التي تتحول إلى لحون وأنغام.

وكان البناء الغنائي قائمًا على الاندياح في دوائر، ولكنه كان في الوقت نفسه يقوم على قدر غير قليل من التنامي والتطور الفني والجمالي، وحسبه الانتقال من الحسن في المرأة إلى النغم واللحون، وهذا يؤكد حرصه على العناية بنهاية القصيدة وختامها.

4 – خواتيم القصائد

وفي كثير من القصائد في التجربة الشعرية الدكتور خلدون تكون الخاتمة مدعاة إلى العود إلى ابتداء القصيدة، إذ تنفجر في النهاية لحظة هي انتقال من عالم إلى آخر، من الجسد إلى الروح، ومن الأرض إلى السماء، ومن المادة إلى القيمة، ومن الحس إلى الشعور، وهو نوع من التعالي والسمو، وضرب من الرقي وتحقيق الخلاص من ضيق المادة، ولكن من غير مباشرة ولا تقرير، وبعد قدْرٍ غير قليل من المعاناة والحيرة والقلق، وليس ذلك الخلاص ضربًا من الوهم، بل هو نتيجة قلق حقيقي، لكنه قلق يقود إلى انفراج، لا إلى انغلاق، وإلى رحابة واتساع، لا إلى ضيق واختناق، ومن ذلك هذه الخاتمة الراقية15:

وأنتِ بداخلي حبيسة الأنغام

فأنتِ لحنُ صبابتي وحنيني

يمـشـي في دمي والعـظـام

يـغــور إلى حـيث لا ينـتهـي

ويـســمـو إلى قـمـة لا تُـرام

فالحبيبة تحل في الذات، مثل لحن وحنين، وتمشي في الدم والعروق، وتنساب إلى عمق الأعماق، وتحرّك الأشواق كلها والرغبات، ولكن ما تلبث تلك الرغبات نفسها أن تسمو إلى حيث لا تتحقق، وإلى قمة لا يمكن بلوغها، وهذه هي حقيقة السمو، والقمة التي لا ترام صفة مكانية، ولكنها تدل على قيمة خلقية ومعرفية عالية، وتدل على معنى نفسي وحضاري، وعلى علو لا يعرفه إلا من تكبَّد مشقة التسامي وحلاوة التصعيد.

وكان جلال الدين الرومي قد عبّر عن مثل هذه الحالة من الوحدة وتحقيق الذات واكتمال الوجود، فقال16:

ممتلئ بك

جلدًا ودمًا وعظامًا وعقلًا وروحًا

لا مكان لنقص رجاء، أو للرجاء

ليس هذا الوجود إلاكِ

فالوجود الحق لا يتحقق إلا بالتوحد مع الحبيب، وبسريان الأشواق إليه إلى أعماق، وبهذا التوحد مع الحبيب يكون الاكتمال، فلا نقص، بل لا طلب لرجاء جديد، أو رغبة أخرى، وهذا هو الاتحاد المستحيل الذي يتطلّع إليه كل عاشق.

وفي التوحد مع الحبيب يكاد الحبيب لا يرى، وهذا ما يفصح عنه الدكتور خلدون في ختام إحدى القصائد، فيقول17:

تقدّس حتى لا يكاد يُرَى

من أي نبع ذلك المتسامي

فالحبيب في الختام روح تتجلى، وقيمة عليا تتسامى، وليس جسدًا يرى، ولا حسًّا يُلْمَس.

وتكثيف المعنى في الختام يؤكد أن سر القصيدة في ختامها، والختام من أصعب ما يعانيه العمل الإبداعي، فقد يتسرب النص، ويطول، ويفلت الزمام، وما أشبه القصيدة هنا بالقصة القصيرة، التي لا تكتب إلا من أجل لحظة التنوير في الختام، وهي اللحظة التي تضفي على القصة أو القصيدة قيمتها، وتمنحها معناها، بل تمنح العمل مُسَوِّغ كتابته.

ومن الخواتيم المميزة في التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون18:

هي الهوى …لا يُرامُ سـواها

كَسِرِّ الـروح …بين مـاءٍ وتراب

وسر الروح سر عظيم، لا يعرف كُنْهَهُ أحد، ولذلك يشبه القيمة التي يسعى إليها بالروح، بل يشبهها بسر الروح، وهي هواه كله، ولا يروم سواها، وعلى الرغم من انبثاقها من بين الماء والتراب، فليس فيها رغبات الطين، أي هي أسمى من الجسد بما فيه من رغبات وأهواء.

ومن الختام الجميل قوله19:

تلهيه لفظة بها قلب يشاطره مستوحـيًا حبًّا أجلّا

تُـطِـلُّ سَـحًّا بين الصحـائـفِ ونـداء الكـون والـجِـبِلَّه

في صميم وجدان بنفضة ريشة بالغًا أسمى محله

فالكلمة تشغله، وتملأ قلبه، ومنها يستوحي حبه، وهذا دليل على قيمة الكلمة، فهي سر الخلق، وهي بدء البدء، وما هي بالحس الملموس، إنما هي قول، وليست مجرد حرف في صحيفة، إنما هي حقيقة الكون، وأصل الحياة، ولذلك تنفض الكلمة الوجدان، وتبلغ به أعلى مرتبة، وتسمو به إلى الصفاء.

وجاء في ختام قصيدة أخرى20:

فرَجَعْتُ أرقُبُها

أشربُ توَهُّجَ لونِها… فتلمسني

والوجد يسقيني… في شبه لمس

فالشاعر يرقب الحبيبة من بعيد، ولا يطالها، دليل الطهر والنقاء والصفاء، ويكفيه تألق لونها، أي يكتفي بأنوارها، فيحس كأنها تلمسه، بل يحس بالوجد يسقيه، فيرتوي حبًّا، وشوقًا، فيما يشبه اللمس، وما هو باللمس، وهذا دليل انتفاء الحس والمادة، والتواصل مع المعنى، وفي عنفوان هذه الحالة عند الختام تتداخل الحواس، ويتم تبادل المدركات بين شرب ولمس، دليلًا على التوهج وقوة الانفعال.

ومن الخواتيم المميزة قوله21:

أشرب من رحيق صوت أستشفي به

أرعى بفيض الكأس … أقصى تلاويني

فالشاعر يشرب الصوت كأنه العطر ويجد فيه الشفاء، ومن فيض أنوار الكأس يبلغ أقصى الأماني والحالات، وفي هذا دلالة مرة أخرى على تداخل الحواس، وتبادلها المدركات، في لحظة الإشراق والتجلي.

وقد عبر ابن الفارض عن مثل هذه الحالة من تداخل الحواس في لحظة التجلي والإشراق، فقال22:

والعين تهوى صورة الحسن التي

أسْـعِـدْ، أُخَـيَّ، وغَنِّني بحديثِه

لأرى بعينِ السّـمْـعِ شـاهِدَ حُسْنِهِ

روحي بها وتصبو إلى معنى خفي

وانْثُر على سَـمْـعـي حِلاهُ وشَنِّفِ

معنىً فأتحِـفْـني بذاكَ وشَــرّف

فالشاعر ينادي صديقه أُخّيّ بصيغة التصغير للتحبب، ويطلب منه أن يحدثه عن الحبيب، ليرى بعينه الحبيب من خلال الوصف الذي يسمعه عنه، وهذه حال العشاق، لا يرون الحبيب، ولكن يسمعون عن صفاته، ويجدون في ذكر الحبيب متعة ما بعدها متعة، حتى من غير أن يروه.

وفي ذلك كله ما يؤكد أن الإحساس بالجمال تجربة روحية، ترقى بالإنسان من الحسي إلى المعنوي، ومن العارض إلى الدائم، وقد حفلت خواتيم القصائد عند الدكتور خلدون بتلك المعاني، وتدل الخواتيم على تَطَلُّعٍ إلى آفاق بعيدة، وعوالم لا تنتهي عند حدود، وعندما يتسامى المرء فوق الزمان والمكان، ويتجاوز الحدود، تتحد عنده الأضداد.

5 – وحدة الأضداد والمتناقضات

وتبدو وحدة الأضداد والمتناقضات خصيصة مميزة في التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون، فالعاشق الحق، والشاعر الحق، بل الإنسان الحق، يرى الأضداد واحدة، لأنه يمتلك حسًّا بالكون، واسعًا شاملًا، فيدرك أن هناك بلادًا تعيش في ظلام، وأخرى تعيش في الوقت نفسه في وضح النهار، ويعرف أن ساعة الألم زائلة، وأنه كان قبلها عمر من السرور، وسيليها مثل ما سبقها، وهكذا تتَّحد في نظرة الشاعر الأضداد، بل تتجاور وتتحاور، وإذا بعضها ينصهر في بعضها الآخر، فالضد وجه آخر للضد، لا يُظهر حسنه أو قبحه، بل هما معًا يكشفان حقيقة الوجود، ولا يحس بهذا ولا يعيه إلا من يسمو فوق المكان، ويتجاوز اللحظة الراهنة إلى واسع الأزمان، ويعبر الدكتور عن شيء من هذا القبيل، فيقول23:

أجوس عوالم لا تقيدها العبارة

مــا بين وصـل أو صــدود

مشعلة الحروف في خشوع الحال

لا يـعـرف لمـدادهـا إخـماد

فالشاعر ينطلق في عوالم غير محدودة، واسعة الآماد، لا يمكن أن تحيط بها معرفة، ويعيش بين وصل مع الحبيب تارة وصدود تارة أخرى، والحالتان عنده سيان، لأن الحبيب حاضر دائمًا لا يغيب.

ويؤكد هذا المعنى بتعبير آخر، ليقول إن الحبيب معه، في كل آن، فيقول مخاطبًا الحبيب24:

في وحدتي تزاحمني… ترفع حجاب القلب عني

أقاسمك السُّدُم البعيدةَ… ضياءً مدثَّرًا بضياء

أسـتـجـلي وجودًا آخـر .. بكل رحيقه

من لـفـظـة الـروح في شـعـر الـبـقـاء

فالحبيب وحده في عزلة، ولكنه يحس بالحبيب معه يزاحمه، فالعزلة في حقيقتها ليست عزلة، وإنما هي خلوة مع الحبيب، وهو يقاسم الحبيب السدم البعيدة وهي معتمة ومظلمة، ولكنهما معًا يتدثران بالضياء، فهما معًا يصنعان النور، ويكسران العزلة، بل إن الشاعر ليكتشف عالمًا آخر، من خلال حضور الحبيب في داخل ذاته.

هذه هي حالة العاشق، فهو هو وحده، وليس وحده، لأن الحبيب معه دائمًا، وبذلك تزول الحدود، وتلغى المسافات، وتنتفي الأضداد، فلا معنى للمكان ولا للزمان، ولا معنى للعتمة والضياء، لأنها أحوال متغيرة، فالمحب والمحبوب حاضران معًا، خارج إطار الزمان والمكان، لأن الحب الذي يجمعها قيمة ومعنى، هو مطلق مفهوم الحب، ولا يعني بالأحرى المحب والمحبوب، بل يعني الحب، في حد ذاته، كما يعني الجمالُ الجمالَ في حد ذاته.

وقد أكد ابن الفارض أنه لا يحسّ بالغربة، لأن الحبيب معه حيثما كان، وعبَّر عن ذلك، فقال25:

لم أدرِ ما غُرْبَةُ الأوطان وهو معي

وخاطري أين كنّا غيرُ مُنْزَعِجِ

ويؤكد ابن الفارض أنه لا بِعاد، ولا غربة ولا مسافات، فالحبيب في داخله، فيقول26:

ما للنّوَى ذنْبٌ ومَنْ أهوَى مَعي

إن غابَ عن إنسانِ عيني فهْوَ في

وابن الفارض يؤكد أن حقيقة الحبيب هي كامنة في الداخل، فالحب ينبع من الذات، ومن داخلها، ولا يتأتى من موضوع خارجي، وهذه هي حقيقة الحب، لذلك لا يحس المحب بالغربة.

وذكرى اللقاء عند الدكتور خلدون هي بحد ذاتها لقاء متجدِّد، وكأنه لا فِراق ولا لقاء، ولا رحيل ولا بقاء، وبذلك تتَّحدُ الأضداد، في انسجام روحي وتوافق، ويؤكد ذلك، فيقول27:

ذكرى كأنها اللقاء بعد البين

هي بين اثنين…لا بقاء ولا رحيل

لموعد يأتي غدًا… في زمان مستحيل

فلا معنى للبعد، ولا للغربة، لأن الحب قيمة يلغى الأزمنة والأمكنة، ولا بعد ولا قرب، ولا ماض ولا حاضر، فالماضي قائم في الحاضر، والحاضر ماثل في الماضي، ولذلك لا يحس الشاعر في داخله بالزمن، ويشعر بالربيع وهو في خريف العمر، وهو في الحاضر ما يزال يرى حلم الأمس، فيقول28:

في أمـسـه حـلـم مـا يـزال يـــراه

وفي يومــه ذكــرى يؤجــجـهـا هـواه

وشى الربيع خريفه ونسي ما أضناه

ويقول في قصيدة أخرى29:

يغويه الجمال يحييه أعمارا

كــي يمـــوت مــرارا

فالإحساس بالجمال ينعش النفس، ويبعث الحياة، ولكن هذا الإحساس نفسه يجعل ذاته تفنى في الجمال، وكأنها تموت، ولكنها تبعث ثانية بالجمال نفسه، وبذلك يكون التناوب بين موت وحياة أمام الجمال، فهما حالتان لحقيقة واحدة، هي الإحساس بالجمال.

ومن وحدة الأضداد قوله30:

فاتركي شعرك يموج في سدفة الليل

جـمـالًا يـحـكي الـشـروق بكل لـون

متفرقًا في الكون

وازرعي بشوق عينيك أسرار الغروب

تـتـخـطـرين بقالب أسـكره الـهـوى

سابحًا في مداك بين السماء والثرى

فشعر الحبيبة أسود يموج في ظلام الليل، ولكنَّ تألُّقَ جماله يثير الإحساس بتعدُّدِ الألوان عند الشروق، وسرعان ما يذكر الغروب، وهي تزرع أسراره بالشوق الذي في عينيه، وهي تتخطر في مشيتها، وتبعث الهوى في سكرة نشوى، تملأ الفضاء، وتوحِّد بين السماء والأرض، وهذا ليس من باب ما يسمى في البلاغة المقابلة أو الطباق، وليس نوعًا من الجمع بين المتناقضات، ولا من صراع الأضداد، إنما هي جميعًا حالات من العشق، تنطلق فيها النفس من إسار المادة، فتنتفي الأبعاد والمسافات، ويتحد الكل في الكل، على الرغم من التناقضات والأضداد.

هذه هي حقيقة الشاعر الذي تتسع آماد الرؤية عنده، وتفيض مساحات الرؤيا، فليس ثمة ماض ولا حاضر، إنما هي أحوال، وهي في تقلب، وإلى زوال، وهذه الرؤية التي توحِّد الأضداد هي نتاج رؤية واسعة شاملة، تسع الكون في رحابته، لتدل على جماله وكماله، وبذلك يتطلع الشاعر إلى قمم بعيدة، وآماد واسعة لا تحد.

6 – الآماد الواسعة واللانهايات

والآماد الواسعة، هي سمة أخرى تتميز بها التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون، فهو يطمح دائمًا إلى ما لا ينتهي وإلى السرمدي، وإلى الدائم، وإلى أقصى ما يتمنى، وهذا الطموح دليل بُعْدٍ عن صغائر الأمور، وتعالٍ على عوارض الحياة، وتطلُّعٍ إلى ما هو أرقى وأبقى، ممّا لا يخضع مع الزمن للتغيير.

فالفضل يرجع إلى الحبيبة في تألق النجوم في عتمة الليل، ولولاها لما أضاء الفجر، فهي صانعة النور في الليل وفي النهار، وفي نورها تعرف قسمات الجمال، والنور معرفة وضياء وحقيقة، وقد تجلَّى هذا الجمال في عالم الخيال، وهو عالم بعيد عن الحس والمادة، وهو عالم أبدي خالد، وهذا التطلُّع ليس مرتبطًا بمطمح شخصي، ولا بمصلحة فردية، بل هو حس جمالي بحت، ونزوع روحي خالص، ويعبر عن ذلك، فيقول31:

فلولاك ما عبق الدُّجى بنجوم

ولا أبان شعاع الفجر عن قسمات

وتجلي في عالم الخيال

في حسن سرمدي سكن السحر في البسمات

وقد أكد جلال الدين الرومي أن الكون يصبح كلُّه واحدًا، في أرضه وسمائه، وعندما يتغلغل العشق إلى الأعماق، فالحب هو كالزاج، وهو المعدن الذي إذا أضيف إلى المعادن كالحديد والنحاس أذابها، وإذا أضيف إلى الماء أنتج حرارة عالية، والحب يصهر القلب، ويجعله يتفجر حرارة، وقد عبر عن ذلك، فقال32:

عندما ينبسط عشقك إلى اللب

عرامة الأرض وغارات تنز على الهواء

يصير الكون روحيًّا واحدًا وبسيطًا

الــعــشــق زاج الــروح

هذا هو مطمح عاشق القيمة والمعنى، لا عاشق الجسد، ومثل هذه القيم السامية لا تتجسد في الخارج، وإنما هي ماكثة في الداخل، في عمق الإنسان، والإنسان يستمدها من داخله، لا من واقعه الخارجي، لذلك يقول الدكتور خلدون في ختام إحدى قصائده33:

أعدني عمرًا جديدًا يملكني الحب بيقظة ساهم

يستلهم الأبد الصغير بداخلي

فيه يومي ومرجُوِّي وحلمي

وهذا الموقف لا يتحقق إلا بالتعالي والتسامي والتصعيد، أي التخلي عن الرغبات والشهوات والأهواء، وصرف الطاقة إلى فضاءات أخرى أوسع وأرحب، وأنقى وأصفى، حيث تمتد الأكوان، بدلا من حيز ضيق محدود، وهذا ما يؤكده الدكتور خلدون، فيقول34:

فكأنما تاقَ توهُّجَ لَمْسِها

فاعتلى صور المعاني

مـا شـاء مـن أكــوان

والشاعر هو الذي صنع تلك الفضاءات، يطلقها من ذاته، جريًا وراء الدائم والباقي والمتسامي والجمال المقيم، ولذلك تتناثر مثل هذه الألفاظ في ثنايا القصائد، لتشكل معجم الشاعر، ومن ذلك قوله35:

في همس من سر السماء يعلن الجمال الدائم

ومن الجمال الدائم، الذي تخفيه نظرات العيون، ينبع الحب المقيم، ويؤكد ذلك فيقول36:

ولم يزل يرنو إلى خلاس عيونها

ينشد الحب المقيم

وما دام الشاعر يتطلع إلى الجمال الدائم، والحب المقيم، فمن الطبيعي أن يتطلع إلى الشعر الذي يبقى، الشعر الجدير بهذا الحب، وذاك الجمال، فيقول37:

من لفظة الروح في شعر البقاء

والوصول إلى شعر البقاء، لا بد له من سعي إلى أقصى ما يتمنى، فيقول38:

أجري إلى أقصى مرادي

وهكذا تتأكد قيم المتسامي والباقي والمقيم والأبدي في أقانيم ثلاثة، هي الجمال والحب والشعر، فالجمال الأبدي، يصنع الحب الدائم، والحب الدائم يوحي بشعر البقاء.

وفي هذا الاتحاد والتوحد بين الجمال والحب والشعر من خلال قيم التسامي ما يدل على وحدة التجربة عند الشاعر، وصدقها، فلا خلل فيها، ولا تناقض، ولا اضطراب، هي رؤية متسامية في الجمال والحب والشعر، ويحق لها أن تبحث عن البقاء.

وما هذا الحب في حقيقته إلا حب موجه إلى الذات الإلهية، فهو الجمال الكلي المطلق، وقد تملك ذات الشاعر، وما شعره إلا من عطايا الإله، ومنه ينهل الصفاء، فيقول39:

جمعتَ الجمالَ بكلِّ رحيقِه في تفتُّحِ خاطري

تملَّكْتَ في الحبِّ كلَّ شَغَافي في صوالح لهفتي

تهتف لكَ أطيافُ نفسي السكرى

أتلقَّفُكَ في شعري كاللؤلؤ الغالي

أحنُّ إليكَ لا أدري …

ولحظي يسابق مسمعي

أقطع مسافات الخيال وجوارحي ملء تجاوبي وتحناني

تُشْعِلُ وميض الطروسِ في أفياءِ صومعتي

وكلماتك ترسم صفو نفسي

بسطور تطوى إلى ميعادي

واستحالة هذا الحب هي التي توحي بالشعر، وتملأ الطروس، مما يؤكد ثانية مفهوم التصعيد وفق مفهوم فرويد.

ويتكرر دومًا التطلع إلى ما هو دائم، وما لا ينتهي، وفي كل مرة تظهر قيمة جديدة، ويتجلى معنى جديد، فلا تكرار في الحقيقة، وإنما هي أوجه مختلفة لحالة، ومن ذلك قوله يناجي الحبيبة40:

ولونكِ في نسغ الجذور لا يتغير أبدا

وهذا تعبير عن رسوخ القيمة، وثبات المعنى، وتأكيد لمعنى الأصالة، فالقيم لا تتغير، ولكن تتغير تجلياتها، والأفعال الدالة عليها، فالصدق واحد والوفاء واحد سواء عند راكب الناقة في الصحراء أو راكب القطار في العواصم المزدحمة.

هذه هي حقيقة التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون سراج الدين، تجربة قوامها التسامي، والرؤية الكونية، وحب الجمال الأبدي، والتعلُّق بقيم الروح والمعنى والنقاء، بعيدًا عن شوائب الحياة، وما يكون فيها من صخب المادة والاقتتال والحروب وصراع الأديولوجيات.

7 – حقيقة الحب والجمال

والحب الحق لا يكون إلا بالخيال أو بالروح، أي بغير ما هو مادي محسوس، أو بغير ما هو مرئي ملموس، وهو ما لا ينتهي، ولا يناله فناء، في عالم القيم والمعاني، وهذا هو الحب الذي يرتجيه الشاعر، حتى في غياب الحبيب، أو في حال هجره، حيث يقول41:

حب نما في الهجر … لا يحن إلى انتهاء

ويؤكد الدكتور خلدون الشوق إلى حضور الحبيب، حتى يكاد يسمع وقع خطواته، مما يدل على أنه لا يكاد يرى، ويرى ذاته في الحبيب، وإن كان لا يراه، فهو شعره في الخيال، ويتغنى بجماله، فيقول42:

فأراك في خلوة النفس تمضي ..

وقد سمعتُ خطاك

فأنت النوافح…

بل أنت الجوانح

وأنت لي الصوت …

وأنت الصدى

وأنت شعري في الخيال

وحبي بأجمعه يرودُ حضورك المتعال

فالحبيب يحس في الخلوة بحضور الحبيب، وكأنه يسمع خطواته، وهو بالنسبة إليه كل شيء، وهو الذي يلهمه الشعر، ويتمنى دومًا حضوره العالي.

وذهب جلال الدين الرومي إلى القول بحب من غير حبيب، لأن الحب هو الغاية، فقال43:

لا حـبَّ أفـضـل من حبٍّ بدون حبيب

ليس أصلح من عمل صالح دون غاية

فالحب الحق أن يكون من غير حبيب، أي من غير هدف ولا غاية، وليس متعلِّقًا بشخص، وإنما هو الحب في ذاته الذي يشعر به المحب، أي أن يكون الحب للحب نفسه، مثله مثل العمل الصالح، لا غاية له، سوى أن يكون صالحًا في حد ذاته.

وبذلك تتضح حقيقة الحب، فهو قيمة، ومثل أعلى، مثله مثل الجمال، ولا سيما عند كانط، فغاية الجمال في ذاته، ولا غاية له سوى الجمال، لذلك فالجميل جميل في أي مكان أو زمان أو في أي حالة كان عليها الإنسان، فالجمال والحب والحق والخير قيم موضوعية مطلقة لا تتعلق بحالة أو شخص أو حدود من زمان أو مكان.

يقول كانط 44: «إن رضا الذوق بالجمال هو وحده الرضا النزيه الحر»، أي الرضا غير المستند إلى مفهوم عقلي، أو انطباع قبلي، وغير المقيد بشخص أو حالة أو زمان أو مكان، ثم يضيف كَنْتْ45: «الجميل موضوع الرضا، الخالي من كل مصلحة»، أي البعيد عن الفائدة، ولا يحكم عليه من حيث المنفعة.

ولعل أرقى أشكال الجمال والعمل الصالح في الكون هو عمل النحل إذ يصنع العسل، لا لشيء، إلا لمتعة العمل به، فهو يطير مسافات بعيدة، ويجمع الرحيق، ويصنع العسل، ولا يستفيد منه في شيء، ولذلك حرم المعري على نفسه تناول العسل، لا إشفاقًا على النحل، ولكن تقديرًا للعمل الحر النزيه عن أي غاية.

ولذلك تكون تجليات الحبيب في مظاهر الجمال، وهي مظاهر يتملاها العاشق، منتظرًا تلك التجليات التي تسكن روحه، فيحس كأنه يجالس الحبيب، وهذا يدل على وحدة الحب والجمال، ففي الجمال يتجلى الحب، وفي الحب يكون الإحساس بالجمال، ويتغنى الدكتور خلدون بتجليات الحبيب في الجمال، فيقول46:

يُطِلُّ في جبين الفجر…

بمجلَى أُنسه أُحْيِيه

فكأنه الأمل المأهولُ في ذَوْبِ نجوى..

أحيا في تجلِّيه

أَحِلُّ بضوئِه مختلجًا في النور …

أطوفُ بِبِشْرِه

ورُهام موجدي يُحيلُه نجوى …

يبدِّد زفرةَ الشكوى

يُناثِر الوردَ فوق سهوبِ ضميري..

يسكنني ظلُّه

وأشواقي في عجيبِ تشكيلٍ …في وجداني مَحَلُّه

وهكذا تذوب شكوى العاشق، إذ يتحقق له حضور الحبيب، وما هو إلا حضور في الخيال، يتجلى من خلال مظاهر الجمال، فيسكن الوجدان، ويكن محله في الضمير، لا في العينين، لأن العين لا تراه، وهو يتناثر في الورود، وفي أنداء الفجر وفي أنواره.

ومرة أخرى تتجاوب الأصداء والأنغام والروائح والأمطار، في تناغم مدهش عجيب، وتتبادل الحواس المدركات، فإذا العاشق في لحظة التجلي في مهرجان عجيب من الورد والرُّهام والنجوى والضوء، احتفالًا بتجليات الحبيب، وخلجات الحب، وإذا بالحب والجمال يتحدان، بل هما في الأصل متحدان، ولا يدرك هذا إلا العاشق لحقيقة كل منهما، بعيدًا عن التجسيد والتشخيص والمنفعة، وهذه هي حقيقة التسامي والتصعيد.

ويلخص الدكتور خلدون استلهام الحب من جمال الطبيعة، ويرى فيه سر الخلود، فيقول47:

يقطف الوجد في صحوة الفجر الطهور

وعشق القلوب ســر خلود تحييه الشراره

وللفجر عند العشاق خصوصيته، ففي نداوته يفيض العشق، يقول جلال الدين الرومي48:

تنشر ريح الصبح فوحها النضير

لا بد ننـهـض كي ننـشقه

تلك الـريح تـجـعـلـنـا نعـيـش

فـتـنـسـم قـبـل أن تـنـقـضي

ولذلك يجد جلال الدين الرومي ذاته متحققة في الموسيقى، لأنها جمال يبدعه الإنسان، ويعيش في رحابها، وكأنه بها يستحضر الحبيب، ويبتعث في داخله الحب، ففي النغم سر وجود الإنسان، وإذا ما انطفأ النغم، انطفأ معنى الإنسان في الإنسان، ويعبّر عن ذلك، فيقول49:

طوال النهار والليل لحن

نيِّرٌ هادي

غناءُ مِزمار

لو خَبَا … نذوي

فالوجود الحق للإنسان مرتبط بوجود الجمال، أي بوجود القيمة والمعنى والروح، وليس بوجود الجسد والمادة، فالجسد إلى زوال، والروح هي الباقية.

وأكثر عمر الخيام من ذكر الخمرة والناي والوتر، رغبة منه في صنع الجمال، وعيش حالات الوجد والتجلي، ومن ذلك قوله50:

قُمْ هاتِها ورديَّةً مسكيَّةً

وداوِ بها هذا الفؤادَ والعِلَلا

وإنْ تَرُمْ مُفَرِّجًا يجلو الأسى

فأحضِرِ العودَ وياقوتَ الطِّلا

والشاعر في دعوته إلى الخمرة والنغم لا يطلب َلذَّة حسية، وإنما يتطلع من خلالهما إلى تحقيق حالة من السمو والتصعيد، والبعد عن الأسى والكدر، وتحقيق الصفاء والنقاء، التماسا لتجلي الحبيب في هذه الحالة من الوجد.

والدكتور سراج الدين لا يذكر الخمرة، ولكنه يذكر الشعر، وهو عنده كالموسيقى، به يخلق الجمال، ويستلهم الحبيب، ويستثير المواجد، وفي أجوائه يستدعي حضور الحبيب، فيراه بين السطور، حيث يقول51:

كلُّ ما أهـواه برهـانٌ أنت جوهـره

كُتِبَتْ صـحـائِـفُـهُ بينَ تخـيُّـلٍ وذهـول

تلوح بأثناء السطور… تقارف بؤرة الأسرار

تزرع في مهجتي حبًّا مصفى كقطر الندى

تعكس مرآة عمر مضى يعاشقني ظلا ونور

فالشعر عند الدكتور خلدون شكل آخر من أشكال الجمال، به يستلهم حضور الحبيب، وبه يعيش حالة الحب، ويتحسس الجمال، وفي لحظة الوجد يتحد الظل بالنور، وتتكشف حقيقة الحب والجمال، فإذا هما مظهران لحقيقة واحدة، كالظل والنور، لا تناقض ولا خلاف، وهذه هي حال العاشقين، تسمو عندهم المشاعر والعواطف والحالات، وتتصاعد، لتتحول إلى الفن والسحر والجمال.

8 – مقارنة مع المتنبي

وتجدر الإشارة هنا إلى التسامي والتصعيد عند المتنبي، فقد حقق في حياته وفي شعره مفهوم التصعيد والتسامي، فلم يكن يشرب الخمرة، وإن كان قد أسرف في شربها في مجلس بدر بن عمار ذات مرة، ثم ندم في اليوم التالي على ما كان منه، وذم الخمرة في بضعة أبيات52، ولم يكن يبالي بالنساء، ولا يذكر الخمرة في شعره، ولا يكاد يذكر النساء، حتى قيل إنه كان لا يجيد الغزل، وهو في شعره قليل، ولا يكاد يتجاوز مفتتح بعض القصائد، حتى العطايا والأموال لم تكن موضع اهتمامه، فقد كان كل همِّه منصرفً إلى المجد والشهرة وتحقيق الذات وتأكيد حضورها، حتى اتهم بجنون العظمة.

وقد أشار إلى عدم مبالاته بالمتع الجسدية، وعدم تعلقه بالنساء، ولا مبالاته بالخمرة، فهو يمنح المرأة ساعة من عمره، ثم يفارقها، ولم يكن للنساء أن يصبن قلبه، ولم تكن يده مطية لكؤوس الخمرة، وهو القائل53:

وللِخُودِ مِنِّي ساعةٌ ثمَّ بَينَنا

فَلاةٌ إلى غَيرِ الوَفاءِ تُجابُ

وغَيرُ فُؤادي للغَواني رَمِيَّةٌ

وغَيرُ بَناني للزّجاجِ رِكابُ

وقد أكد طموحه البعيد الذي لا يُحَدُّ ولا يُسْمَى، فقال54:

يقولون لي: ما أنتَ في كلِّ بلدة؟

وما تبتغي؟ ما أبتغي جَلَّ أن يُسْمَى

ويمكن أن يقال إن تسامي المتنبي عن الحسي والمادي كان تعبيرًا عن طموح فردي، وكفاحًا من أجل غاية خاصة، كالمجد أو الشهرة، وقد خالطه قَدْرٌ غير قليل من الغرور والاعتداد بالذات، إلى حد ما يسمى بجنون العظمة، ولم يكن تطلُّعًا نحو قيمة روحية، ولكن، مهما يكن من أمر، فقد كان ضربًا من التسامي، ونوعًا من التصعيد، لا يمكن أن يُنْكَر، وهو الذي دعا إلى المغامرة من أجل ما هو صعب وبعيد، وعدم الرضا بما هو سهل وقريب، وبرهن على ذلك بأن الموت في الحالتين سواء، مما يعني أن الموت من أجل الصعب والبعيد أجدرُ وأَجَلُّ، فقال55:

إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ

فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ

فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغيرٍ

كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ

والمتنبي في دعوته إلى التسامي يعبّر فنيًّا تعبيرًا مباشرًا عن فكرة كليَّة مجردة، ويعمد إلى التقرير بأسلوب الشرط، ويقدم عظة أو حكمة عقلية، ثم يحاول البرهان عليها بفكرة أخرى كلية مجردة، على سبيل العظة والحكمة والبرهان العقلي، والفكرة الداعمة هي حقيقة الموت الذي هو واحد، في أمر صغير أو أمر جليل، على السواء، ولذلك يجدر بالإنسان أن يكون موته في أمر جليل، ويظل تعبيره في الحالتين عقليًّا مجرّدًا، وتقريريًّا مباشرًا، ولا يضع القارئ في تجربة يستخلص منها العبرة، بل يقدم العبرة جاهزة.

ومثل هذا النوع من الحكمة والوعظ المباشرة والأفكار المجردة هو النوع الذي يعجب به القارئ العربي بصورة عامة بسبب وضوحه وخطابه العقلي، ومما لاشك فيه أن القارئ سيجد في التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون قدرًا غير قليل من الصعوبة، لأن هذا النوع من الشعر في تجربته الشعرية يقوم على تصوير الحالة، وإشراك المتلقي في التجربة، ولا يخلو من غموض، وسحر هذا الشعر في غموضه، وهو ما لم يألفه القارئ العربي، وفي الحقيقة، لا يمكن التعامل مع الشعر بالعقل والسعي إلى الفهم، ولا بد من التعامل معه بالحس والحدس والانفعال والنظرة الكلية الشاملة، أو كما قال جلال الدين الرومي مخاطبًا قارئ شعره56:

أنْصِتْ إلى الأطيافِ داخلَ القصائد

دَعْـهـا تأخـذْكَ إلى حيثُ تريد

اتَّبِـعْ تلك الإشـــاراتِ الباطـنـيـة

ولا تُخْــلِـفْ مـقـدمـة منـطـقـيـة

وما جرى من مقارنات في هذا البحث بين التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون والتجربة الشعرية عند كلٍّ من المتنبي وعمر الخيام وابن الفارض وجلال الدين الرومي ليست الغاية منها المفاضلة، ولا القول بالتأثر والتأثير، إنما الغاية بيان الفرق في طبيعة التجارب فنًّا ومضمونًا ورؤية وتعبيرًا، وتبقى لكل تجربة قيمتها الفنية وخصوصيتها، وما المقارنة إلَّا شكل من أشكال التحليل والتذوق والإحساس الفني والجمالي.

9 – خاتمة

ولم تكن رؤية الدكتور خلدون رؤية انعزالية، إنما هي رؤية متسامية، تمنح الروح نفحات من الأنداء والأشذاء، وتسمو بالنفس، وتخلّصها ولو مؤقتًا من ضغط الحياة وقهرها وقسوتها، هي رؤيا مَنْ يدعو إلى تأمُّلِ البحر في امتداده اللانهائي، أو مَنْ يدعو إلى تسريح النظر في أعماق السماء، لاستشعار عظمة الكون، بما فيه من رحابة واتساع، بعيدًا عن الحرج والضيق، وللإحساس بعظمة الإنسان، بما يملك مِنْ حَدْس وحس بالعالم، وبما تتطلع إليه روحه من صفاء، وتوحُّدٍ مع العالم، في رؤية تتجاوز الثنائيات، وتنفي الحدود، وتُعانِقُ الكُلِّي، لتؤكد من خلاله عظمة الإنسان، التي تتجلى في تحقيق هذا الانطلاق والتحرُّر مِنَ العابر المحدود والانطلاق في الكلي الواسع الحر، وهذه هي حقيقة الجمال، وهي التي تؤدي في الوقت نفسه إلى معرفة الخالق عز وجل، والشعور بعظمته وجلاله.

وتبدو القصيدة في التجربة الشعرية عند الدكتور خلدون تعبيرًا عن حالة، وتصويرًا لتجربة، وتحقيقًا لمعاناة، مِن الداخل، تجعل القارئ يعيش الحالة، ويعانيها، ويشترك مع الشاعر في خلق القصيدة، وبنائها، ولذلك تبدو قراءة هذا الشعر صعبة، ويبدو هذا النوع من الشعر غامضًا، ولكنه في الحقيقة ليس صعبًا، وليس بالغامض، والمشكلة ليست فيه، وإنما المشكلة في القارئ الذي اعتاد على وصف الحالة من الخارج، وتلخيصها، في تقرير مباشر، والذي اعتاد على المباشرة والتقرير والوضح، وعلى تقديم أفكار لا على تقديم حالات.

وإذا دلَّ كل ما تقدَّم على شيء فإنه يدلُّ على نزوع أصيل لدى الإنسان نحو الروح، وكل ما هو غير مادي، كما أن لديه رغبةً في التسامي وتطلُّعًا نحو اللامحدود، وهذه المطامح الإنسانية تنبع من مصدرين اثنين: الأولُ ذاتُ الإنسان، أي مِن داخله، ومن عمق أعماقه، لأنه يملك في داخله ما هو غير مادي، والثاني جمالُ الكون مِنْ حوله، وهو الجمال الذي يؤكد أن الحس ليس وحدَه كلَّ شيء، فالوردة تذبل وتموت، ولكن ذِكْرَها يبقى، وإذا كان فرويد قد فسَّر هذا النزوع بتحويل طاقة الليبيدو إلى أعمال إبداعية، فإن هذا التفسير وحده فيما يبدو غير كاف، لأن معظم الشعراء الذين تغنَّوا بالروح وتعلَّقوا بما هو غير مادي كانوا غير محرومين من تحقيق رغبات الليبيدو، ولم يكونوا بعيدين كليًّا عمَّا هو مادي، ولكن لم يكن المادي والمحسوس والمرئي كلَّ همِّهم، ولم يكن شُغْلَهم الشاغل.

ومما لا شك فيه أنه ليس مطلوبًا أن يكون البشر جميعًا، أو الشعراء جميعًا ممَّن يتعلقون بالروحاني وباللامادي واللامحسوس، ومثل هؤلاء كمثل راكبي الأمواج، أو متسلقي الجبال، أو الماشين فوق الجمر، أو السابحين في الفضاء، هي نوع من الرياضات، يتعشَّقها هواة، وينذرون حياتهم لها، وليس من الضروري أن يحذو حذوهم البشر كلهم، بل ليس مطلوبًا، وما هي إلا نوع من الرياضات للنفس والجسد، ومثلها كثير من الرياضات الأخرى، وأي نوع لا يُلغي نوعًا آخر.

ولذلك قد نجد من الشعراء، ومن البشر، مَن يتعلّق التعلُّقَ كلَّه بالمادي والمرئي والمحسوس، ويشيدون به ويكادون ينذرون حياتهم وشعرهم له، بخلاف مَنْ تقدَّم من الشعراء، وهذا طبيعي، فكلا النزوعين موجودان لدى البشر، ولكن يغلب هذا النزوع عند فريق، ويغلب ذاك النزوع عند فريق آخر، ولا يمكن أن ينطفئ كليًّا أيٌّ مِن النزوعين، أو يُلْغَى، ومدار الأمر كله على التغليب، لا على الإلغاء، وليس أي من الفريقين بأفضل من الآخر، فالحياة تتطلب كلا الفريقين، ويمكن القول أخيرًا إن النزوع إلى التسامي والتصعيد قد يكون نتيجة إشباع للرغبات المادية، وامتلاء بها، ونتيجة تطلُّعٍ بعدَ ذلك إلى الخلاص الروحي، والتسامي فوق تلك الرغبات، وتصعيدها نحو اللامادي، عن رغبة ووعي وقصد، ومن ناحية فنية محض، تبقى القيمة لجمال الأداء وروعة التصوير وقوة التعبير.

المصادر والمراجع:

– القرآن الكريم

– بلاشير، ريجيس، أبو الطيب المتنبي، تر. د. إبراهيم الكيلاني، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001.

– البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002.

– جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، تر. محمد عيد إبراهيم، دار الأحمدي للنشر، القاهرة، 1998.

– الخازن، منير وهيبة، معجم مصطلحات علم النفس، دار النشر للجامعيين، بيروت، 1956.

– سراج الدين، د. خلدون، بماذا أبوح، طبعة خاصة، حلب، 2025.

– عمر الخيام، رباعيات عمر الخيام، تر. أحمد الصافي النجفي، سالم الدليمي، 2020.

– كانط، إمانويل، نقد ملكة الحكم، تر. سعيد الغانمي، كلمة، أبو ظبي، منشورات الجمل، بيروت، 2009.

– كنت، إمانويل، نقد ملكة الحكم، تر. د. غانم هنا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005.

– اليازجي، ناصيف، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، دار صادر، دار بيروت، 1964.

الهوامش:

1 – الخازن، منير وهيبة، معجم مصطلحات علم النفس، دار النشر للجامعيين، بيروت، 1956، ص 140

2 – المصدر السابق، ص 140.

3 – سراج الدين، خلدون، بماذا أبوح؟، طبعة خاصة، حلب، 2025، ص 49 – 50

4 – المصدر السابق، ص 61

5 – المصدر السابق، ص 2

6 – المصدر السابق، ص 3

7 – المصدر السابق، ص 5

8 – المصدر السابق، ص 67

9 – القرآن الكريم، سورة القرة، الآية 83

10 – المصدر السابق ، سورة يوسف، الآية 100.

11 – البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002، ج1، ص 307

12 – المصدر السابق، ج 2، ص 103

13 – جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، تر. محمد عيد إبراهيم، دار الأحمدي للنشر، القاهرة، 1998، ص 43

14 – اليازجي، ناصيف، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، دار صادر، دار بيروت، 1964، ص 511

15 – سراج الدين، د. خلدون، بماذا أبوح؟، ص 28

16 – جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، ص 27

17 – سراج الدين، د. خلدون، بماذا أبوح؟، ص 81

18 – المصدر السابق، ص 35

19 – المصدر السابق، ص 59 – 60

20 – المصدر السابق، ص 10

21 – المصدر السابق، ص 20

22 – البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، 2002، ج1، ص 309

23 – سراج الدين، د. خلدون، بماذا أبوح؟، ص 4

24 – المصدر السابق، ص 63

25 – البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، ج2، ص 106

26 – المصدر السابق، ج1، ص 311

27 – سراج الدين، د. خلدون، بماذا أبوح؟، ص 56

28 – المصدر السابق، ص 51

29 – المصدر السابق، ص 95

30 – المصدر السابق، ص 42 – 43

31 – المصدر السابق، ص 44 – 45

32 – جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، ص 41

33 – المصدر السابق، ص 92

34 – المصدر السابق، ص1

35 – المصدر السابق، ص 92

36 – المصدر السابق، ص 93

37 – المصدر السابق، ص 63

38 – المصدر السابق، ص 55

39 – المصدر السابق، ص 54 – 55

40 – المصدر السابق، ص 29

41 – المصدر السابق، ص 58

42 – المصدر السابق، ص 61

43 – جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، ص 12

44 – كنت، إمانويل، نقد ملكة الحكم، تر. د. غانم هنا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005، ص 109

45 – المصدر السابق، ص 111

وينظر: كانط، إمانويل، نقد ملكة الحكم، تر. سعيد الغانمي، كلمة، أبو ظبي، منشورات الجمل، بيروت، 2009، ص 130 و ص 131 وص 132، وينظر ملخص رأي كانط في مقدمة المترجم ص 15.

46 – سراج الدين، خلدون، بماذا أبوح؟، ص 18

47 – المصدر السابق، ص 39

48 – جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، تر. محمد عيد إبراهيم، دار الأحمدي للنشر، القاهرة، 1998، ص 47

49 – المصدر السابق، ص 10

50 – عمر الخيام، رباعيات عمر الخيام، تر. أحمد الصافي النجفي، سالم الدليمي، 2020، رباعية 25، ص 124 ، ويذكر الناي والمِعْزَف والغناء في كثير من الرباعيات، ينظر الرباعيات ذوات الأرقام: 15، 30، 34.

51 – سراج الدين، خلدون، بماذا أبوح؟، ص 62

52 – بلاشير، ريجيس، أبو الطيب المتنبي، تر. د. إبراهيم الكيلاني، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص 110

53 – اليازجي، ناصيف، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، 517

54 – المصدر السابق، ص 178

55 – المصدر السابق، ص 238

56 – جلال الدين الرومي، رباعيات جلال الدين الرومي، ص 45

عدد التحميلات: 0