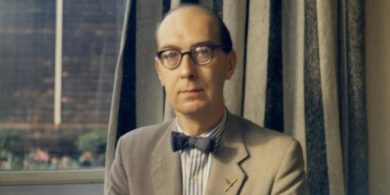

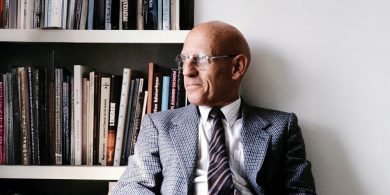

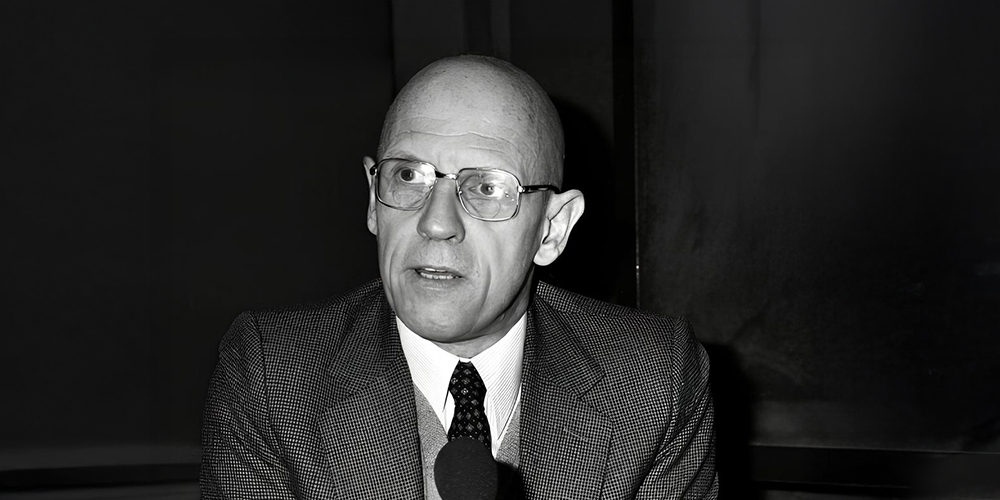

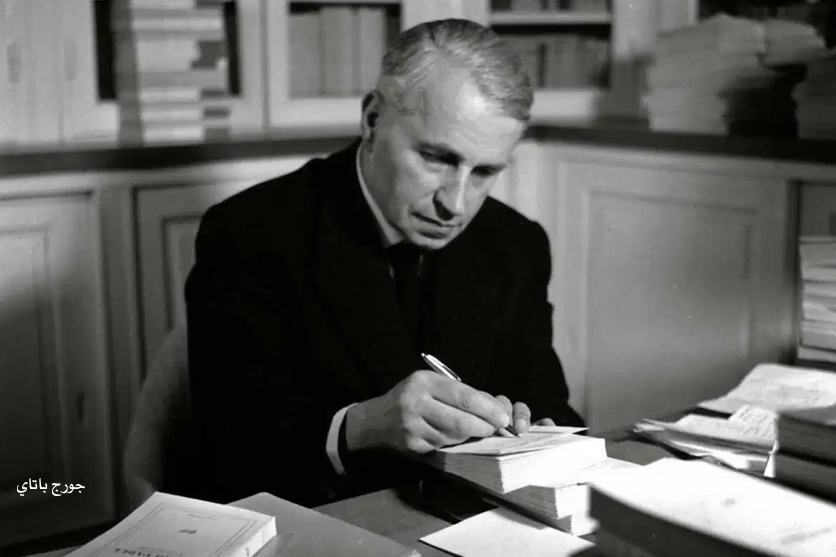

الخبرة الفينومينولوجية، الخبرة لدى باتاي(1).. ميشيل فوكو(2)

ترجمة: حسام جاسم

بالنسبة للفينومينولوجيا (phenomenology)، فإن الخبرة الفلسفية هي رحلة عبر مجال الاحتمالات الضرورية، وهي نهج يسمح لنفسه، بدقة وحسم لا غنى عنه، بأن يسترشد بالتعبئة الضرورية لكل تغيير ممكن.

منذ البداية، تسترشد هذه الرحلة بالحاجة إلى شيء أساسي سيسبقها فقط، ليس كثيرًا ولكن باستمرار، حتى نهاية مسارها. تتبع الخبرة لدى باتاي (Bataille) رغبة بلانشو (Blanchot) -في أن تكون السلطة، وبالتالي تعكس المعنى، واتجاه التقدم الفلسفي، وتجذب إلى المبادرة المطلقة لخطوتها ونجومها وسمائها. ولا يكفي أن نقول إنها تعيد اكتشاف حريتها؛ بل يجب أن نقول إنها قلبت نصل حريتها؛ لم تعد الممارسة الحرة للضرورة أو سعادة السلطة المستلمة – ولكن في لفتة أصلية للسلطة، تصبح سلطة، سلطة إبداعية لذاتها تعتمد على ذاتها، وتتجمع في ذاتها، وتنفذ ذاتها في توسع الذات؛ حرية تجريبية لم تعد ترسم الخط المستقيم الفاصل، بل ترفع الصولجان الذي يطوق ويجمع ويحكم.

ولم تعد عقلًا يسعى إلى المصالحة، ولا وعيًا ينصت بصدق إلى ذاته، ولا ذاتًا تتجه دائمًا نحو أصلها الأصيل، بل بالسلطة التي تُثبت بها وتُشكل دليلها، تُبدد كل أساطير الأصل، وكل أشباح الاغتراب؛ لقد انفصلت عن كل أشكال الوعي المنسي للذات، ومحت كل وجوه وعي العبيد؛ تُبطل فورًا كل محاولات التذكر أو الخلاص، لأنها لم تفقد شيئًا من ذاتها، ولم يسبقها وطن، ولم تُحدد سماء مصير ميلادها؛ إنها تحمل سيادتها لحظة مبادرتها، وما تُرسيه ليس ممارسةً أو تمرينًا أو مهمة، بل هو سيطرة.

لكن السيطرة أيضًا لعبة مع الممكن، وإذا لم تتبع حركتها الحرة مسارات الضرورة بدقة موازية، ألا ينبغي أن تصادفها عند مفترق طرق القدر؟ ألا تلتقي السيطرة، في النهاية، بما يسعى إليه الإخلاص كمهمة له؟ أليست السيطرة، بعد كل ما قيل وفُعل، ودقة، لحظة منفصلة عن مصيرها؟ هذا ينطبق فقط على السيطرات النائمة، على تلك التي تعمل – كلعبة أطفال في حدائق الممكن: سيطرة القضاة، وسيطرة السياسيين، وسيطرة أولئك الذين يستكشفون الظهور والقلوب، وسيطرة الفلاسفة؛ هل سيفحصون جميع الممكنات، نظرًا لأن إمكانية الإمكانيات ستبقى دائمًا؛ وهنا يتعثرون جميعًا؛ وهذا هو عذابهم: القضاة الذين لا يصلون إلى نهاية الموت، والسياسيون إلى نهاية التاريخ، والكهنة إلى نهاية الحياة، والفلاسفة إلى نهاية الفلسفة؟ ولكي تحيا العدالة، يجب قتلها انتقامًا وتركها تهلك يومًا بعد يوم، بالدم؛ ولكي تحيا السياسة، يجب خنقها في نهاية التاريخ؛ ولكي يعيش دين القلوب، يجب قتله بالغفران؛ ولكي تبقى الفلسفة، يجب أن تجعلها مستحيلة وأن تضمن نهايتها في الأنطولوجيا. إنه. عامل القرار الذي يكشف أن الحاسم مفقود بشكل نهائي.

فالخبرة، وثقل سلطتها، لا يكمن في استعراض الممكن، بل في عبور مجال الممكن والوصول فعليًا إلى خط المستحيل، وهو خطٌّ لا يمكن بلوغه. الفينومينولوجيا، في نهاية طريقها عبر الممكن، تصادف في “Urgegebene” النقطة التي تُسحق فيها إمكانية الإمكانيات على سماكة الأنطولوجيا التي ظلت ضمنية. تُشق تجربة باتاي الممكن في لحظة، وسيادتها عليه تكمن في بلوغ حدوده بسرعة وحالًا، وفي السهر، كفجرٍ منخفض في السماء، يصدّ الليل بلا نهاية، على الحدود الخارجية للممكن؛ وما تصادفه، وما تُنيره، ليس فجر الوجود المُشرق، بل غياب الوجود، أو بالأحرى غيابٌ تختنق فيه جميع الممكنات، أي أن الوجود غير ممكن هناك، وأن ذلك الليل، الذي يسمح باستحالة مطلقة، يُعمق لغز الوجود المستحيل كحضورٍ مطلق للوجود.

ومن هنا يجب أن تظل نظرة الخبرة مفتوحة نحو هذا العمق الذي لا أمل فيه لبزوغ الفجر.

اكتشاف ما لا يوجد إلا كصمت – الإيروتيكية (eroticism)، الفحش، كلوسوفسكي (Klossowski) في رواية “روبرت سي سوير” – تلك الأشياء التي لا توجد إلا عند إسكاتها، والتي يُجرّدها الكلام من قدسيتها، وينتهكها، بل يُحوّلها إلى فاحشة أو شهوانية.

تُدين الجنسانية للصمت بثقلها المقدس، الذي يُدنّس الكلام في كل لحظة. لكن الكلام “يُقدّس” في الوجود الناطق، والوجود، في الطقوس التي يُنطق بها، يكتسب قدسية الحقيقة. إن حقيقة الإيروتيكية تنبع بالفعل كحقيقة مُدنّسة، والأمر الحاسم في فضيحة اللغة الإيروتيكية هو أنها تُشير إلى ما هو دنسٌ سرّي في كل حقيقة؛ إن العبء الذي لا يُطاق – ليس العار بل الاختناق الذي يُمسك بالخطاب من الحلق – هو رؤية، بحركة بطيئة، هذا السلب والتهجير للمقدس، الذي لا يمكن أن تنبع منه إلا الحقيقة. لهذا السبب، تُعتبر اللغة والأدب الإيروتيكيان بهذا الغرور الباذخ، فهما أول من فكّ تشابكهما، لغةً “حقيقية” بين جميع اللغات؛ ما يواجهانه ليس ما لم نعتد قوله، بل كما ينبغي لي أن أقوله بطبيعته، بغياب جوهري للطبيعة، يُظهر في وضح النهار هذا الدخول القسري للمقدس الذي تنطلق منه اللغة. وليست الأخلاق هي التي تُدين، بكلمات إيروتيكية، ما لا ينبغي قوله، بل صمتٌ لا يُقارن بإهمال الحياء: الصمت الذي يرتاح فيه الكائن الذي يرفض بغطرسة أي تسمية، أي معنى، أي لغة، ويظهر في ظلمة الكلام المطلقة.

تُشكل الإيروتيكية الحد الخارجي للأنطولوجيا: الجدار العمودي الذي يندفع فيه الكائن، في اللحظة الحاسمة، إلى ذاته، مُحررًا نفسه فورًا من خوف اللوغوس (Logos). والأدب الإيروتيكي هو الدليل، من خلال عبثه، على استحالة وجود أنطولوجيا يُصوّرها بأمانة، مُحاكيًا بتكرارٍ لا يكل استحالةَ الوجودِ في تقديمِ حضورِهِ الكاملِ في فضاءِ اللوغوس؛ مُحاكيًا، باستنزافِ كلماتِهِ الهائلة، أنه يُستنزفُ، كلماتٌ يجبُ أن يُعادَ تزويدُها كلَّ يوم، حتى لا يحملَ أيٌّ منها، في النهاية، معه نواةَ الصمتِ المرغوب.

هناك شيءٌ بسيطٌ، بدائيٌّ كـ”الوجودِ” في دربِ بارمينيدس (Parmenides)، لكنَّ تكرارَ الوجودِ المُحاطِ بلغةٍ دائرتِهِ المباشرةِ يكفي لنشوءِ الفلسفةِ ولنشرِ جميعِ الطقوسِ المُصاغةِ، وجميعِ تراتيلِ الوجودِ في فضائه الديني.

وإذا كان مبدأ “الوجود هو العدم” يعزز الصمت، فذلك لأنه يصر على التأمل الذاتي من خلال الإشارة، كحقل وجودي، إلى الصمت الثاني للفكر؛ إن عمل الفكر ليس إلا العمل الزائف للنعمة – نعمة الصمت الممنوح للغة (4). وحتى قبل بارمينيدس، لكي يفكر في الوجود في قصيدته، اختار القرار نفسه اللغةَ اختيارًا مطلقًا من خلال دائرة الوجود المتواصلة والفكر. عد لحظة إلى ذلك القرار لترى، إلى جانبه، القمة التي ينغمس منها الوجود في ظلمة اللغة، والتي تُحدّ حافتها، لنا وحدنا (لفكرنا ولغتنا)، الفضاء المفتوح بلا حدود للجانب الآخر، حيث يستحيل وجود الأنطولوجيا – وهو ما يعني لنا، عمليًا، أن نأخذ الإيروتيكية على محمل الجد، وأن نتقدم، على نحو أعمى، بأيدينا ممدودتين، كما يملأ الليل أعيننا الغائرة، فوق الحقول المدمرة، حيث يتجلى الوجود في صمت.

هذا الاختيار يُعطي حمله النهائي، وقوته التي لا تُقاوم في التوازن، بل وعدم التوازن، لجميع أشكال الشيوعية والباطنية الروحانية الكئيبة التي لم يكن من الممكن التعرف على فكرنا من خلالها والتي كانت، بالنسبة للفكر الغربي، بمثابة حدود الليل. لقد ظلت هذه الظاهرة مختبئة في أعماق ثقافتنا، وهي تشير إلى خيار تم إخفاؤه على أنه خيار، وتفضحه. ولقد فضحت من قبل – جميع السحرة تقريبًا – تمامًا كما تفضح اليوم أولئك الذين يأخذون الإيروتيكية بخطورة، وبعضهم من المثليين جنسيًا.

إنهم يفضحون لأنهم يدينون، يكشفون، يظهرون ويقودون إلى سلامة العقل، ينزلقون بين شبكة الكلمات الفضفاضة، من نطق وخطاب الليل الهائل في كثير من الأحيان. ومن أعالي فكرنا، نصرخ بأن هذا ليس حقيقيًا. إنه بالضبط: [ليس] الوجود الحقيقي. بل الثقل المطلق للوجود المظلم.

هنا أيضًا، في هذه البداية، تنتهي الفلسفة؛ بل إنها مدعومة، مرة واحدة وإلى الأبد، ضد استحالة ذاتها، تاركة وراءها تلك المساحة الفارغة التي لم تعد قادرة على الانسحاب إليها – ترسم الأنطولوجيا الخط النهائي لانسحاباتها المحتملة نحو أصلها ولكنها تحدد أيضًا التقسيم التعسفي لإمكانيتها واستحالة حدوثها.

هوامش المترجم:

- المصدر الأصلي للترجمة:

Michel Foucault. (2023). Madness, Language, Literature. London: The University of Chicago Press. (PP. 69 -72).

- كتب ميشيل فوكو هذا البحث في الخمسينيات من القرن العشرين ووجد ضمن المخطوطات المحفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية، (صندوق فوكو، NAF 28730، صندوق 54، المجلد 9).

- حسام جاسم/ كاتب مستقل من العراق.

- إن الإشارة إلى بارمينيدس ونبرة التعليق تُذكّرنا بهايدغر، الذي كُرِّست محاضراته بين عامي 1942 و1943 لبارمينيدس. ورغم مرور سنوات عديدة قبل أن تُتاح محاضرات هايدغر (مارتن هايدغر، بارمينيدس، ترجمة أندريه شوير وريتشارد روجسفيتش [مطبعة جامعة إنديانا، 1992])، فربما كان فوكو يُشير هنا إلى مقاطع من كتاب “الكينونة والزمان” طُرِحَ فيها سؤال الوجود عند بارمينيدس، أو إلى أعمال أخرى أعادت إليه أهميته. راجع، على سبيل المثال،

- de Waelhens, “Heidegger et le problème de la métaphysique,” Revue Philosophique de Louvain 33 (1954): 110– 19,

حيث تُعَدّ الإشارة إلى بارمينيدس محورية. وراجع أيضًا

Heidegger’s “Moïra (Parménide, VIII, 34– 41),” in Essais et conférences Paris: Gallimard.1958.

حيث توجد إشارات إلى محاضرات فوكو عن هايدغر في ملاحظاته من خمسينيات القرن العشرين، المحفوظة في أرشيف فوكو بالمكتبة الوطنية الفرنسية.

عدد التحميلات: 10