إشكالية الحداثة في الشعر العربي

أين يمكن حصر الأسئلة الحقيقية لإشكالية أو قضايا الحداثة في التجربة الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة؟ هل في تسمية هذه التجربة نفسها، من حيث مُتونها وإنجازاتها النصية التي ما زالت تثير العديد من النقاشات، سواء بين النقاد أو بين الشعراء العرب أنفسهم، حول ما إذا كان من المقبول الاستمرار في تسمية هذه التجربة النصية الجديدة “قصيدة “، بعد الكثير من التطورات والتغيرات الشكلية والتعبيرية والجمالية التي طرأت على جسم هذا المتن الشعري حين ولوجه مرحلة “الحداثة”، وانتقاله، بالتالي، من “القصيدة” إلى “الكتابة”؟

ماذا تعنيه، أولاً، “الحداثة” المبتغاة أو المشتهاة في هذا المتن الشعري العربي، الذي مازال يراوح مكانه بين التباسات المفهوم، وحيرة الأشكال والرؤى الجمالية والتعبيرية، وصيغ انعكاس وتحقق هذا المفهوم وهذه الرؤى في المنجز النصي؟ وما الفرق، في نهاية المطاف، بين “القصيدة” و”الكتابة”؟ هل في البنية وأشكال تمظهر هذا المنجر النصي الشعري العربي الحديث والمعاصر، أم في خطابه ودلالته وطرائق تعبيره الفنية والشكلية الجديدة؟

تلك بعض الأسئلة الممكنة، التي نمهد بها أيضًا لأجوبة ممكنة، قد تعمل على إضاءة بعض الجوانب أو الملامح الخاصة بهذه القضايا الشكلية والفنية والتعبيرية في التجربة الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة على وجه التحديد. سوف نحاول إثارة نفس الأسئلة من جديد: على ضوء بعض آراء ثلة من النقاد والشعراء العرب الذين طبعوا، بشكل أو بآخر، العديد من المسارات الحديثة والمعاصرة للمنجز النصي في مدونة الشعر العربي. سواء تعلق الأمر بالقراءة أو بالإبداع؟ على اعتبار أن “السؤال هو رغبة الفكر” على حد تعبير الناقد الفرنسي موريس بلانشو. إذ لن نستطيع، هنا أيضًا، تقديم تعريف حاسم وشامل للحداثة الشعرية كمفهوم، ولا الخوض في نقاشات نظرية حول مسائل الحداثة أو ما بعدها: نقاشات قد لا تؤدي سوى إلى المزيد من الالتباسات النظرية أيضا وغلْقِ الرؤى والمفاهيم. فقط لكون الحداثة، كمفهوم، لم تستطع التنظيرات نفسُها حصره في تعريف قار وعملي. إنه مفهوم متحول وزئبقي. مستعصي على كل إجرائية وعلى كل قبض.

ينطلق أدونيس، قيدوم الحداثة الشعرية العربية أو أبوها الروحي إن صحّ التعبير، في تعريفه للحداثة، ضمن كتابه “فاتحة لنهايات القرن”، من منظور ثوري، تطبعه المغايرة و”التغاير”، أو نوع من “الانفصال” والقطيعة مع “التقليد السائد”، باعتباره “اتصالاً ” بالماضي ومحمولاته الثابتة والمتعالية. يلقي أدونيس، في الأفق المحموم للشعرية العربية الحديثة، بسؤاله التالي: كيف يمكن، شعريًا، الخروج من هذا التقليد السائد؟ ليجيب مباشرة: “التقليد اتصال، أو بتعبير آخر، أدى الحرص على عدم الانفصال عن الماضي، إلى التقليد، وإلى تمجيده وتنظيره. كل تجديد إذن، هو بالضرورة انفصال. فاللاحق لا يمكن أن يكون جديدًا أو حديثًا إلا إذا ناقض ما قبله وتجاوزه. فالحديث لا ينشأ إلا كانفصال أو كتغاير. ولذلك، فإن مقياس الحداثة، أعني الثورية في الشعر هو في هذا التغاير”.(1)

لكن أدونيس، يستطرد، في مكان آخر من كتابه السالف الذكر، والموسوم أيضًا، على مستوى عنوانه الملحق أو الفرعي، بتوصيف “بيان من أجل ثقافة عربية جديدة “، ليوضح أكثر مفهوم هذه “الثورية ” التي ينبغي أن تكون عليها الثقافة العربية “الجديدة ” عمومًا، والشعر العربي “الجديد”، على وجه التحديد، قائلاً: “كل شعر عربي حديث لا بد أن يكون ثوريًا، ولكن ليس بالمعنى السياسي الجزئي المباشر، وإنما بالمعنى الحضاري الشامل”(2). ولتوضيح ماذا يقصده أدونيس بــ “المعنى الحضاري الشامل” لحداثة الشعر، يضيف قائلاً: “لا بد من التمييز بين نوعين من الحداثة: الأولى ظاهرية، سياسية، بالمعنى المباشر اليومي، والثانية عميقة، بمعنى بناء الإنسان وحياته بناء كاملاً وكليًا”.(3)

إننا نميل، هنا، أكثر ـإلى الأخذ بتوصيف: “التجديد” أكثر من توصيف “الحداثة”، هو التوصيف الذي استعمله أيضًا، إضافة إلى أدونيس، الباحث محمد الأسعد في كتابه: “بحثا عن الحداثة: نقد الوعي النقدي في تجربة الشعر العربي المعاصر”(4)، على اعتبار أن ما عرفته التجربة الشعرية العربية، في مسارات تحولها الفني والشكلي، لم يكن انخراطًا فعليًا في المشروع الحداثي الحقيقي كما عرفه الغرب. وبذلك يكون ما حدث في السياق العربي، أقرب إلى “التجديد” منه إلى “الحداثة”. أي تجديد بنية القصيدة فقط، أما الرؤى والمضامين، فقد ظلت، في أغلبها، تنتمي إلى القديم.

يقول محمد الأسعد: “التجديد هو الصيغة الأكثر عمومية، والأكثر إغراء في مسار الشعر العربي المعاصر. ولكن هذه الصيغة إلى جانب ذلك، وربما بسببه، كانت الأكثر غموضًا وإشكالاً أيضًا (…) ولم يعد يكفي استخدام لفظة “التجديد” وحدها لوصف الحالة الشعرية بدقة، فلو كان للتجديد أن ينحصر في الانتقال من قصيدة القبيلة الجاهلية إلى القصيدة الشخصية المرسلة أو الحرة، لما أثار كل هذه المشكلات المتواصلة؟ وهي مشكلات طبعت بطوابعها تغييرًا متواصلاً منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى سبعينيات القرن العشرين. ولو كان للتجديد أن يستمد حوافزه ودوافعه من رغبات الشعراء، لما استطاع أن يتجاوز ويتداخل في بنية أكبر من بنية القصيدة”؟(5)

إن الحداثة ليست شكلاً فنيًا فقط، بل رؤية للعالم بالأساس، ومن ضمنها الشعر كإبداع يقوم باختزال هذا العالم أو تكثيفه في صور شعرية وكلمات. هي الرؤية أو الرؤى التي نستطيع أن نجد لها انعكاسات وتجليات عدة في الكثير من النصوص الشعرية، ولو كانت تنتمي إلى التراث الشعري القديم أيضًا. إذ يكون بوسع شاعر كالمتنبي مثلاً، بهذا المعنى، وعلى مستوى الرؤية، وفي العديد من الحالات، أن يبدو أكثر حداثة من أي شاعر عربي ينتمي إلى الزمن الحديث والمعاصر.

يقر أدونيس من جانبه بذلك أيضًا، في موقف مماثل له، ضمن كتابه “مقدمة للشعر العربي” بقوله: “أعتبر، مثلاً، طرفة بن العبد، وعروة بن الورد، وامرؤ القيس، وذا الرمة، وأبا تمام، وأبا نواس، والمتنبي، والشريف الرضي، والنفري، وكثيرون غيرهم، يعيشون حتى بطرائق تعبيرهم، في كثير من قصائدهم، في عالمنا الشعري الحاضر الذي نسميه حديثًا. وأرى أنهم أقرب إلينا من شعراء كثيرين يعاصروننا، ويعيشون معنا في مدينة واحدة. ذلك أن نتاجهم يكتنز بهاجس البحث عن عالم جديد، عن واقع آخر فيما وراء الواقع”.(6)

كانت وما تزال، ثمة، من دون شك العديد من القضايا والأسئلة الشائكة والعالقة في أفق الحداثة الشعرية العربية، أو، بالأحرى، الكثير من المعيقات التي غالبًا ما تكون السبب المباشر أو غير المباشر في تأخير تطور الشعر العربي الحديث. و”لعل ضغط العوامل الخارجية في تطور المجتمعات العربية قد لعب دورًا كبيرًا في تأخير نتائج عوامل التغيير في الشعر العربي الحديث. فنحن نعلم مثلاً أن سليمان البستاني قد بدأ في تعريب إلياذة هوميروس سنة 1887 ميلادية، وانتهى من التعريب سنة 1895 ميلادية. ثم أصدر الإلياذة بشروحها وحواشيها ومقدماتها ومعجم في آخرها في مطبعة “الهلال” بمصر سنة 1904. واصطدم البستاني عند تعريب الإلياذة بمشكلات تتصل بشكل الشعر العربي، ومضمونه، وحاول حل بعض هذه المشكلات”.(7)

تلك واحدة من المشكلات فقط. والزمن، هنا، لا يهم. إذ تكون الجرأة وحدها على اختراق التقليد وكسره، ومن ثم الثورة على الأشكال السائدة والجماليات المستهلكة، هي ما يؤشر لحداثة أو لتجديد شكلي، في نظرنا، ويطبع إنجازاته بما هو جديد ومغاير في آخر المطاف. وتلك كانت أيضًا فيما يخص التراث الشعري العربي بعض مواقف ومميزات شعراء قدامى من عيار البُحتري، وأبي تمام وغيرهم من الشعراء الذين تنبهوا باكرًا إلى حداثة شعرية مبكرة أيضًا، وذلك بجعلهم الرؤية الشعرية المغايرة ميسما أساسيًا، بل شرطًا لتحقق شعرية الشعر. وما موقف أبي العُتاهية حين جهر بقولته الشهيرة ذات يوم: “أنا أكبر من العروض”، سوى واحدة من أحجار الحداثة الأولى التي حركت مياه العديد من “البرك الراكدة” لمدونة الشعر العربي.

كذلك فعل “مالارميه” بالنسبة إلى حداثة الشكل في الشعر الغربي، حين طرح مقترحًا مكانيًا وطباعيًا جديدا للنص الشعري بإصداره لقصيدته الطويلة “رميةُ نرد”. وكذلك فعل قرينه الرمزي آرثور رامبو Arthur Rimbaud أبو الحداثة الشعرية الغربية، على مستوى الرؤية الشعرية، من دون منازع. إذ تمَكّن هذا الشاعر الاستثنائي من كسر العديد من المسَلّمات الشعرية التي ظلت تشد القول الشعري ورؤاه إلى “عفّة” و”طُهر” مفتعلين، كرستهما بفعل الزمن تقاليد عُلوية وتوجهات المعتقد المسيحي. لم يقم رامبو فقط بإنزال الرؤية الشعرية الغربية إلى الأرض، بل قذف بها مبكرًا أيضًا، بالنظر إلى حداثة سنه، إلى قعر الجحيم، وكذلك جعل هذا الشاعر الحالة الشعرية صاعقة ومتشظية وعنيفة.

كان لكل هذه الإنجازات الجسورة رجْعُ صدى، والعديد من الامتدادات الجمالية والتعبيرية والرؤيوية (من الرؤية) في المدونة الشعرية الكونية ككل. هي الامتدادات التي ستنضج الكثير من ثمارها، وتظهر بعض تجلياتها في العديد من الجغرافيات الشعرية اللاحقة، سواء في تجربة الإبداع النصي العربي، أو في تجربة الرؤية النقدية المصاحبة لهذا الشعر، حيث تغيرت بدورها لدى العديد من التجارب الحديثة والمعاصرة (إبداعا وقراءة) تلك النظرة المألوفة إلى الشعر.

لذلك كانت الرؤيا أيضًا هي الخاصية أو الرهان الآخر للقصيدة العربية الجديدة والحديثة. إذ عملت الكثير من التنظيرات، في التجربة الشعرية العربية المعاصرة، على طرح مفاهيم جديدة لهذه الرؤيا، والدفع بها بعيدًا في المنجز النصي لهذه التجربة. يقول أدونيس الذي يُعتبر من أهم منظري، بل من أهم المرجعيات الأساسية للحداثة والتجديد في التجربة الشعرية العربية المعاصرة ــ بهذا الصدد في كتابه “زمن الشعر”: “لعل خير ما نعرف به الشعر الجديد هو أنه رؤيا. والرؤيا، بطبيعتها، قفزة خارج المفهومات السائدة. هي إذن تغيير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها. هكذا يبدو الشعر الجديد، أول ما يبدو، تمردًا على الأشكال والطرق الشعرية القديمة. فهو تجاوز وتخط يسايران تخطي عصرنا الحاضر وتجاوزه للعصور الماضية. إن له، بهذا المعنى، حقيقته الخاصة: حقيقة العالم الذي لا يعرف الذهن التقليدي أن يراه”.(8)

وكانت بنية القصيدة أو شكلها الفني هي المحطة الأولى التي استأثرت، ربما أكثر من الرؤية، بالعديد من النقاشات والمساءلات وأشكال التنظير الشعري. هي الآراء التي ركزت أكثر أيضًا على ارتباط التجربة الشعرية العربية المعاصرة، خصوصًا في شقيها الإبداعي والنقدي، بالعديد من قضايا الحداثة وتداعياتها، وصيغها الممكنة في القراءة والتدوين. حيث ما زالت لحد الساعة هذه الحداثة الشعرية والنقدية العربية تثير إشكاليات عديدة، وتكشف عن قضايا وتساؤلات على مستوى البنية أو الدلالة أو التشكيل أو التعبير.(9)

هكذا أضحت بذلك مشكلة البنية الفنية والصياغة اللغوية والتشكيل والتركيب الفني أو الجمالي الذي ينهض عليه النص الشعري، من خلال إيجاد بؤرة بنائية وأنماط شعرية وارتكازية عديدة”(10) واحدة من القضايا الأساسية في محاولة الخروج بهذا النص من سكونيته ومأزقه الجمالي المفترض. نفس النص الشعري العربي الذي يحاول أدونيس أيضًا، رسم ثلاث صور متحولة له بقوله: “يبدو لي الشعر العربي، طيلة النص الأول من هذه القرن(11)، في صور ثلاث: الصورة الأولى هي التقليد والسلفية. وتكتنز الصورة الثانية بدفعة ثورية تجددية في المضمون والشكل معًا. أما الصورة الثالثة، فتتأرجح بين رومنطيقية الكآبة حينا والغضب والعنف حينًا آخر، من جهة، ورومنطيقية التألق الشكلي التجميلي، من جهة ثانية”.(12)

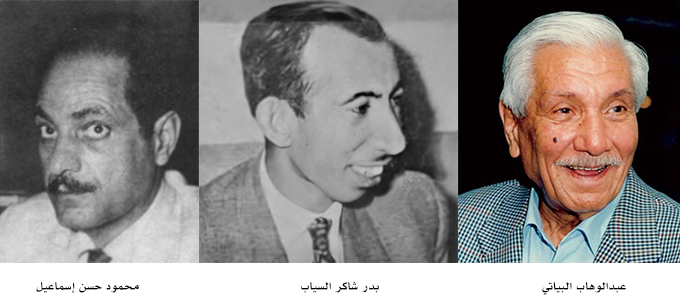

كان عمود الشعر (في صيغته التناظرية أو التماثلية) في القصيدة العربية التقليدية أو المنعوتة أحيانًا بـصفة “الكلاسيكية”، هو البناء المستهدف أساسًا من قبل شعراء ومنظرين عرب أرادوا تقويض، أو بالأحرى، هدم هيكله القديم، انطلاقًا من تأثيرات الحداثة الشعرية الغربية نفسها، واستجابة لضرورات جمالية وتعبيرية تخص أساليب القراءة والتلقي، والعديد من التغيرات التي كانت قد حدثت أو طرأت على المجتمعات العربية مع بداية القرن العشرين كذلك. وكان المقترح الحاسم لنازك الملائكة وغيرها من شعراء الحقبة (بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتي) مع السنوات الأولى من خمسينيات القرن العشرين، فيما يخص قصيدة “التفعيلة” أو قصيدة “الشعر الحر”، بمثابة النقلة الكبرى التي ستثير الأسئلة الأولى والأساسية كذلك لحداثة مأمولة في البنية الشكلية للشعر العربي الحديث. ومن ثَم مجموع التغييرات التي أحدثها هذا المقترح على بنية هذا الشعر.

إذ تتمثل المسيرة الشكلية للشعراء العراقيين، بالضبط، برفض هذا النظام البنائي للقصيدة الكلاسيكية والرومنطيقية، ليس فقط باعتباره تحديدًا للتعبير، ولكن أيضًا كحد مفروض على تطور الوعي والفكر الشعري. لهذا فإن هذه المسيرة الشكلية لن تتأخر في أن تصبح لدى الرواد العراقيين، ولكن على نحو أخص وأوضح في أعمال تجمع “شعر”، مسيرة للفكر، ومقاومة للعالم، وكيفية في رؤيته وتمثله، وكذلك وسيلة لهدمه وإعادة بنائه”.(13) ومن داخل مجلة “شعر”، سوف يقود أدونيس برفقة يوسف الخال، “قضية التجديد الشعري بما يتجاوز مجرد خلخلة بعض المستويات التقنية في كتابة القصيدة، كالأوزان أو القوافي أو اللغة أو السطح التشكيلي. وذلك بإدراج هذا التجديد ضمن مشروع تجديد ثقافي مجتمعي شامل، يسعى نحو تجديد رؤية الإنسان لنفسه وعلائقه بالوجود”.(14)

تقول نازك الملائكة بصدد مشروعها وبدايات الشعر الحر: “عام 1962 صدر كتابي هذا (قضايا الشعر المعاصر)، وفيه حكمتُ أن الشعر الحر طلع من العراق، ومنه زحف إلى أقطار الوطن العربي. ولم أكن يوم أقررتُ هذا الحكم أدري أن هناك شعرًا حرًا قد نظم في العالم العربي قبل سنة 1947، سنة نظمي لقصيدة “الكوليرا”. ثم فوجئتُ بعد ذلك بأن هناك قصائد حرة معدودة قد ظهرت في المجلات الأدبية والكتب منذ سنة 1932. وهو أمر عرفتُه من كتابات الباحثين والمعلقين، لأني لم أقرأ بعد تلك القصائد في مصادرها. وإذا أسماء غير قليلة ترِد في هذا المجال منها اسم “علي أحمد باكثير” و”محمد فريد أبي حديد” و”محمود حسن إسماعيل” و”عرار” شاعر الأردن و”لويس عوض” وسواهم. ثم عثرتُ أنا نفسي على قصيدة حرة منشورة قبل قصيدتي وقصيدة بدر شاكر السياب للشاعر بديع حقي.(15)

هكذا تكون نازك الملائكة، هنا، قد منحتْ لنفسها، ولشعراء التجربة العراقية أحقية السبق في اقتراح المشروع “التحديثي” أو التجديدي الأهم للقصيدة العربية. متغاضية في ذلك، عن عِلْم أو بدون عِلْم، عمّا كان قد أنجزه أو اقترحه ضمن نفس المنحى، شعراء آخرون ينتمون إلى جغرافيات شعرية عربية أخرى. لكنها سرعان ما تقر بنوع من قبول اقتسام هذا السبق مع الآخرين، وتستدرك ما غاب في موقفها الأول قائلة: “وفي آذار 1950 صدر في بيروت ديوان أول لشاعر عراقي جديد هو عبدالوهاب البياتي. وكان عنوانه “ملائكة وشياطين”. وفيه قصائد حرة الوزن. تلا ذلك ديوان “المساء الأخير” للشاعر “شاذل طاقة” في صيف 1950. ثم صدر ديوان “أساطير” لبدر شاكر السياب في أيلول 1950. وتتالت بعد ذلك الدواوين، وراحت دعوة الشعر الحر تتخذ مظهرًا أقوى حتى راح بعض الشعراء يهجرون أسلوب الشطرين هجرًا قاطعًا ليستعملوا الأسلوب الجديد”.(16)

هذه معطيات تاريخية فقط. تخص البدايات المحتملة لظهور المشروع الفعلي لقصيدة “التفعيلة” في مكان ما من خريطة الوطن العربي. وقد لا يعنينا، هنا، التنقيب في المصادر التاريخية أو القيام بتحقيق يثبت، على الأقل، إمكانية اقتسام الأسبقية في اقتراح مشروع قصيدة “الشعر الحر” والحسم في الجدل القائم حول هذه المسألة. إذ تقر نازك الملائكة نفسها مرة أخرى في كتابها “قضايا الشعر المعاصر” بأن الإرهاصات الأولى، أو البدايات الفعلية لمشروعها قد يكون أبعدَ وأقدَم أيضًا من تاريخ نشر قصيدتها “الكوليرا”. و”عندما نعلم، تقول نازك الملائكة، أن أقدم البنود التي عثر عليها الباحث عبد الكريم الدجيلي ينتمي إلى القرن الحادي عشر، نعلم أن حقيقة بدايات الشعر الحر يمكن أن ترجع إلى هذا القرن”.(17)

ليس التحقيق في تاريخية قصيدة “الشعر الحر” هاجسنا في هذا المقام. غايتنا، هنا، هي تقصي المشاريع الكتابية الكبرى التي عمِلتْ على إحداث نوع من التجديد والتحديث على مستوى بنية القصيدة بشكل أساس، وعلى تحقيق وتجسيد بنيات المكان والفضاء وتشكيل الخطاب البصري للقصيدة. وما حديثنا عن مقترح نازك الملائكة، هنا، سوى نوع من رصد المقترحات الكتابية والفضائية الأساسية في العديد من التجارب الشعرية التي حققت تعبيرية وجمالية الكتابة في نفس الوقت. ومن ثم، التمهيد كذلك لاستجلاء العديد من التغيرات والتأثيرات التي مارستها هذه المقترحات على القصيدة العربية.

وقبل عرض وتناول أهم ما جاء في دعوة أو في مقترح نازك الملائكة من أفكار وطروحات تخص تحديث القصيدة العربية من خلال البنية والشكل، لا بد من بَسْطِ العوامل والجذور الاجتماعية لحركة “الشعر الحر”، كما تسميها نازك الملائكة نفسها، اقتداء بالحركات الفكرية والأدبية والفنية العالمية الكبرى من: “سريالية” و”دادائية”.. وغيرها من الحركات التي أحدثتْ انعطافات كبرى أيضا في تصورنا وفهمنا للفكر والأدب والفن (قراءةً وتجسيدًا).

تكتب نازك الملائكة بهذا الخصوص: “لعل القانون الذي يتحكم في حركات التجديد عامة هو أنها كلها محاولات لإحداث توازن جديد في موقف الفرد والأمة، بعد أن اعترت الموقف عوامل خارجية فرضت عليه أن تتخلخل بعض جهاته وتميل. وسرعان ما يصبح التجديد حاجة ملزمة تفرض نفسها فرضا (…) ولقد ألِفَت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ أن تُقابل التجديد في كثير من الريبة والتحفظ، فلا تتقبله إلا بعد رفض طويل”.(18) هي المجتمعات أو “الجمهور الذي ألِف أن يرص له شعراؤه القدماء ثلاث تفعيلات أو أربعا في وحدة ثابتة اعتاد أن يسميها شطرًا. فإذا هو يفتح عينيه فجأة ذات صباح فيرى أمامه قصائد اشطرها لا تتقيد بعدد معين من التفعيلات”.(19)

مع ذلك، يمكن تقديم خطاطة مختصرة لمشروع أو مقترح نازك الملائكة، بخصوص نفس العوامل الاجتماعية والنفسية التي أدت إلى انبثاق “الشعر الحر”، انطلاقا من البنود أو الأسباب الخمسة التالية كما طرحتها نازك الملائكة نفسها:

1 – النزوع إلى الواقع: (ما تُتِيحُه الأوزان الحرة للفرد العربي من إمكانية الهروب من الأجواء الرومانسية إلى جو الحقيقة الواقعية).

2 -الحنين إلى الاستقلال: (يحب الشاعر الحديث أن يثبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيته الحديثة التي تتميز عن شخصية الشاعر القديم. إنه يرغب في أن يستقل ويبدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات العصر).

3 – النفور من النموذج: (جاء الشاعر المعاصر، باتجاهاته الحديثة ونظر في نظام الشطرين، فوجده يبيح له شكلاً مقيدًا بنمط معين ذي طبيعة هندسية مضغوطة).

4 – الهروب من التناظر: (على هذا، تكون سطوة الشعر الحر على الحياة العربية اليوم، ناشئة من أننا نتأثر بطراز المباني التي نحيا فيها، وهي مبان ثائرة على التناظر ثورة واضحة لكل ذي بصر. وإني لأومن إيمانًا قويًا بأن الشعر والفن ليسا معزولين عن الحياة، وإنما يرتبطان بها ارتباطًا كاملاً).

5 – إيثار المضمون: (كان رد الفعل المباشر، عند الشاعر المعاصر، أن يتجه إلى العناية بالمضمون ويحاول التخلص من القشور الخارجية. وكانت “حركة الشعر الحر” أحد وجوه هذا الميل لأنه، في جوهره، ثورة على تحكيم الشكل في الشعر).(20)

لقد برزت بشكل لافت وقوي مسألة الشكل في القصيدة العربية، وتشعبت في هذه المسألة النقاشات بين الأدبي والجمالي. وتضاربت الآراء حول العديد من أشكال العلاقة التي تجمع بين “اللفظ” كشكل، و”المعنى” كمضمون للنص الأدبي. بحيث طُرِحتْ أيضًا مسألة “تناسب هذا الشكل” وعلاقته بعناصر فنية أخرى تنتمي للأدب من قبيل: الأسلوب، والنظم، والألفاظ، وباقي العناصر التي تتشكل منها القصيدة. إذ “يمكن أن يكون للألفاظ صفات خاصة بها، كما يمكن أن يكون للمعاني صفات تحدد جودتها، ولكن عندما تلتقي الألفاظ والمعاني مع غيرها من العناصر داخل القصيدة، يدخل عامل جديد يحدد البعد الآخر لجانب الجودة. ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن العناصر في ذاتها مهمة، ولكن الأهم هو التركيب أو الشكل الذي يضيف قيمة مستقلة لا توجد في كل عنصر على حدة “.(21)

والقصيدة في شكلها الجديد/القديم، هنا، هي مجال السجال والاشتغال على وجه الخصوص، سواء من خلال مشروع نازك الملائكة، أو من خلال آراء غيرها من الشعراء ومنظري الشعرية العربية، الذين أتوا بعدها، وكانت لهم في الغالب مواقف تتراوح بين الاعتراف بأهمية المشروع ومناقضة بعض أفكاره في نفس الوقت، بالرغم من جعل مقترح “نازك” نفسه منطلقًا لمواقفهم واشتغالاتهم النصية فيما بعد. لنستأنس إذن ببعض هذه الآراء أو التوصيفات الأخرى حول بنية القصيدة العربية، وشكلها القائم الذي تم تسييده عبر قرون عديدة:

يقول كمال خير بك في رأيين له حول هذه القصيدة: “لقد كانت القصيدة العربية تقدم نفسها حتى ذلك الحين تحت شكلين اثنين: كلاسيكي و”رومنطيقي”: متميزين بتنظيم بنائي تناظري. وتتألف القصيدة التقليدية المدعوة بالقصيدة الكلاسيكية، مبدئيًا، من عدد غير محدد من الأبيات المتماثلة في شكلها العَروضي (الوزن والقافية).(22) أما القصيدة ” المدعوة بالرومنطيقية، يضيف كمال خير بك، فلا تشكل إلا تنويعًا على القصيدة الكلاسيكية ونمطًا من التوزيع البنائي توجه المبادئ الوزنية ذاتها، على نحو دائمًا تقريبًا، ويستجيب إلى نفس القاعدة المميزة القائمة على التكرار المنتظم. هكذا يحل “المقطع” محل البيت، في هذه العملية المتناوبة للوحدات المتماثلة، وهذا هو مبدأ الأرابسك (الزخرفة العربية) نفسها، وتلك الهندسة المتطرفة الأحكام، التي لا تستطيع براعة الصور والتنفيذ فيها أن تنسينا طبيعتها كنظام مفروض على الذهن ضد كل تحرير محتمل للأعماق”.(23)

بهذا المعنى أيضًا، تكون القصيدة التقليدية، في ارتكازها على الصورة الشعرية الذهنية، قصيدة غير مكانية وغير فضائية بتاتًا.(24) وتنطرح، هنا أيضًا، مسألة الشاعر الذهني والشاعر الحسي: حيث يكون الشاعر التقليدي في فعل كتابته وحالاتها ذهنيًا وتجريديًا، بينما يرتبط الشاعر المعاصر والحسي بالتجربة الملموسة والمشخصة للنص الشعري وأشكال تمظهره البصري. إن “الشاعر الذهني حيادي وأحادي وأنه ناقل لا فاعل، وفردي لا جماعي، ثم إنه منفعل لا مجرب على رأي أحد النقاد المعاصرين. أما عند الشاعر الحسي والحيوي فيولد، بحركته، ويكون فيه الشاعر فاعلاً، منفعلاً، تمتلكه تجربة مكانية”.(25) ولو أن هذا الموقف قد يناقض، بشكل أو بآخر، موقفًا آخر لنازك الملائكة (بالرغم من دعوتها لثورة أو لحداثة شعرية) من مسائل “الحسي” و”الذهني” في الكتابة الشعرية. حيث تذهب “نازك” إلى الموقف المغاير، وتضع “الحسي” و”الجمالي الظاهري” مناقضين للواقع والحقيقة بقولها فيما يخص قصيدة الشعر الحر: “وأما لماذا يصلح الشعر الحر للتعبير عن حياة ليس الجمال الحسي غايتها العليا، فلأنه كما أشرنا يخلو من رصانة الأوزان القديمة ويجعل غايته التعبير لا الجمالية الظاهرية “.(26)

هل ثمة ما يوحي ببعض التناقض فيما ذهبت إليه نازك الملائكة بخصوص هذه المسالة؟ إذ تُقصي من مشروعها “التحديثي” للقصيدة العربية خطاطة الجمالي والظاهري: أي العنصر البصري على وجه التحديد؟ وذلك ما جعل مشروعها، بالرغم من انتشاره الواسع وتأثيراته الشكلية الكبرى على القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة، يظل مفتقدًا، ربما، إلى أهم عناصره الجمالية، وإلى الكثير من التأمل والإجراء الجمالي إن صح التعبير؟ خصوصًا وأن الرهان التحديثي الجديد للقصيدة العربية الحديثة والمعاصرة كان قد أصبح جماليًا وشكليًا بالأساس: أي اشتغال القصيدة على القصيدة نفسها: جسدًا وروحًا في نفس الوقت.

وذلك ما انتبه إليه أدونيس لاحقًا، أو حاول ترميمه، في مقترح نازك الملائكة، ضمن تأملاته وتنظيراته الشعرية، التي كانت لها أيضا تأثيرات واسعة على خارطة الإبداع الشعري العربي المعاصر تحديدًا. إذ يقول بصدد وجوب الحداثة وتحققها بالنسبة إلى الشاعر المعاصر نفسه: “على الشاعر المعاصر، لكي يكون حديثًا حقًا، أن يتخلص من كل شيء مسبق، ومن كل الآراء المشتركة. إن هدف القصيدة الحديثة هي القصيدة نفسها، فهي عالم كامل. القصيدة العظيمة حركة، لا سكون. وليس مقياس عظمتها في مدى عكسها أو تصويرها لمختلف الأشياء والمظاهر “الواقعية”، بل في مدى إسهامها بإضافة جديد ما إلى هذا العالم”.(27) وربما نجد كذلك بعض الأجوبة الأخرى عند أدونيس نفسه، هو الذي اتخذ لنفسه مسافته الخاصة من “واقعية” شكلية دعت إليها نازك الملائكة في مقترحها الخاص بقصيدة التفعيلة. إذ انتبه أدونيس بدوره إلى غياب التركيز في مشروعها على تعبيرية البُنى الفضائية والمكانية للقصيدة كما حصل في التجربة الشعرية الغربية مع “مالارميه” و”أبولينير” وغيرهم من الشعراء الذين أعطوا أهمية كبرى لجمالية وتعبيرية المكان والفضاء وطريقة تشكيل القصيدة، وطباعتها وأشكال إخراجها على الصفحة.

إذ، ربما، يكون الرهان الحقيقي لمشروع الحداثة في القصيدة العربية بعد نازك الملائكة، وغيرها من الشعراء العرب الحديثين والمعاصرين، ليس هو تغيير البنيات والأشكال العروضية والوزنية للقصيدة العربية الكلاسيكية فقط، بل إدخال هذه الأشكال، على مستوى الرؤية والرؤيا، في إجراءات وتدوينات مكانية وفضائية مغايرة وبصرية بالأساس: أشكال تتجاوز في تطبيقاتها الجمالية والتعبيرية هواجس وغايات المعنى والمضمون و”خَطّية” القصيدة إلى “فضائيتها” الدالة والمغايرة. أي الانتقال بالتجربة الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة، سواء على مستوى الإنجاز أو القراءة: من “القصيدة” إلى “الكتابة”.

ذلك ما سيعمل أدونيس على توضيحه وترسيخه في الرؤى الممكنة للتجربة الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة من خلال قوله(28) في كتابه “زمن الشعر”: “إن قضية الشكل أصبحت من مشاغل القرن العشرين، لأنها “تتعلق ببناء الأثر الفني”، ولكن الشكل تابع للرؤيا، ملزم بأن يكون جديدًا، وهو في السياق العربي “مغامرة للمعرفة، فطاقة المعرفة الخلاقة تظل فوق الأشكال الممكنة كلها”، إذ “لا يجوز إذن أن يكون التمييز بين الشعر والنثر خاضعًا لمنطق التركيب اللفظي، أو للوزن والقافية، فمثل هذا التمييز شكلي لا جوهري. ومن جهة أخرى ليس الشعر نثرًا ساميًا أو نثرا معجزًا. إذ ليس الفرق بين الشعر والنثر فرقا في الدرجة، بل فرق في الطبيعة”.(29)

وغير بعيد عن ذلك، يعيد محمد بنيس التأكيد، ضمن مسارات القراءة والتلقي للقصيدة العربية الجديدة، على مسألة تراجع أو “أسبقية المعنى” في هذه القصيدة التي أصبحت القراءة الجديدة بدورها، تنظر إليها في وعيها المكاني والبصري، لا في ترسيماتها الخطية العفوية والبسيطة. إذ ” تكف الكتابة، بعد ذلك أن تكون خاضعة لبداية معلومة ونهاية معلومة. وإذا كانت الكتابة قد تخلت عن أسبقية المعنى، فإن القراءة بدورها، وهي تسلك سبيل التأمل، ترى إلى القصيدة في فضائها لا في خَطّيتها”.(30)

هوامش وإحالات:

1 – أدونيس. فاتحة لنهايات القرن: بيان من أجل ثقافة عربية جديدةـ دار العودة ــ بيروت. الطبعة الأولى. 1980. ص 245.

2 – المرجع نفسه. ص 251.

3 – المرجع نفسه. ص 251.

4 – محمد الأسعد. بحثًا عن الحداثة: نقد الوعي النقدي في تجربة الشعر العربي المعاصرــ مؤسسة الأبحاث العربية ش. م. م. ــ الطبعة الأولى 1986.

5 – المرجع نفسه. ص 7.

6 – أدونيس. مقدمة للشعر العربي ــ دار العودة -بيروت ــ الطبعة الثالثة. 1979. ص ص 140. 141.

7 – د. هاشم ياغي. الشعر الحديث بين النظر والتطبيق. المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. الطبعة 1. 1981. ص 13.

8 – أدونيس. زمن الشع ــ دار العودة / بيروت. الطبعة الثالثة. 1983. ص 9.

9 – محمود جابر عباس. قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث ـ علامات في النقدـ النادي الثقافي بجدة ـ المجلد 12 / الجزء 47 ـ مارس 2003. ص 116.

10 – المرجع نفسه. ص ص 116. 117.

11 – يقصد أدونيس، هنا، القرن العشرين.

12 – أدونيس. مقدمة للشعر العربي، مرجع سبق ذكره ــ ص 77.

13 – كمال خير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرـ دراسة حول الإطار الاجتماعي ـ الثقافي للاتجاهات والبنى الأدبيةـ ترجمة لجنة من أصدقاء المؤلف. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت ـ الطبعة الثانية 1986. ص 37.

14 – حسن نجمي. الشاعر والتجربة (نصوص) ــ دار الثقافة للنشر والتوزيع / الدار البيضاء. الطبعة الأولى 1999. ص ص 25. 26.

15 – نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر ـ الطبعة السابعة ـ دار العلم للملايين ـ بيروت. 1983. ص 14.

16 – المرجع نفسه. ص 37.

17 – المرجع نفسه. ص 12.

18 – نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. مرجع سبق ذكره ــ ص 50.

19 – المرجع نفسه. ص 51.

20 – نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. مرجع سبق ذكره ـ ص ص 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

21 – د. جابر عصفور. مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي ــ دار التنوير للطباعة والنشر / بيروت ــ الطبعة الثانية 1982 ـ ص 286.

22 – كمال خير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرـ دراسة حول الإطار الاجتماعي ـ الثقافي للاتجاهات والبنى الأدبيةـ ترجمة لجنة من أصدقاء المؤلف مرجع سبق ذكره. ص ص 36. 37.

23 – المرجع نفسه. ص 37.

24 – المقصود هنا “المكان المرئي” أو “الفضاء الصوري” الممنوح للرؤية في القصيدة (الشكل الطباعي وإخراج النص على الصفحة). وليس المكان الموصوف أو المتخيل في هذه القصيدة.

25 – سلام كاظم الأوسي. التشكيل في البنية التصويرية للشعر العربي المعاصرـ مرجع سبق ذكره. ص 553.

26 – نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. مرجع سبق ذكره. ص 57.

27 – أدونيس. نقلاً عن محمد بنيس في “الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتها”. الجزء الثالث (الشعر المعاصر) ـ ص 39.

28 – للمزيد من التفصيل بخصوص هذه المسألة، أنظر: أدونيس في كتابه “زمن الشعر”. ص ص 83. 84. 85. 86. 87.

29 – المرجع نفسه ـ ص 40.

30 – محمد بنيس. الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتها. الجزء الثالث (الشعر المعاصر) ـ مرجع سبق ذكره. ص 50.

عدد التحميلات: 37