قُدّر لي زيارة مدينة تلمسان، عاصمة الدولة الزيانية (1235-1554م)، ما جعلها مدينة تاريخية غنية بمعالمها الحضارية الإسلامية، ومن أهم مدن الغرب الجزائري، إذ تبعد 600 كيلو مترًا غرب العاصمة، وذلك بدعوة من جامعة أبي بكر بلقايد1 – تلمسان، وجامعة أحمد زبانه2 – غليزان، للمشاركة في الملتقى الدولي الموسوم «استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي والتعليم العالي في ميدان العلوم الإنسانية بين إمكانيات الحاضر وتطلعات المستقبل»، بأيام 21-23 أبريل 2025. وجاءت مداخلتي بعنوان: (الذكاء الاصطناعي وإشكالية المنهج في الكتابة التاريخية).

بعد رحلة طويلة بالطائرة استغرقت أقل من سبع ساعات؛ من مطار حمد الدولي بمدينة الدوحة، العاصمة القطرية، إلى مطار هواري بومدين3 الدولي بمدينة الجزائر، العاصمة الجزائرية، وعلى الرغم من طول الرحلة النسبي كنت سعيدًا، متشوقًا للتعرف على مدينة الجزائر ومطارها الدولي، إذ كان لدي من الوقت ما بين رحلتي القادمة من الدوحة ورحلتي المغادرة لتلمسان، ساعة انتظار، انتقلت خلالها من المطار الدولي إلى المطار الداخلي المجاور، إذ كنت على موعد مع رحلة أخرى داخلية إلى مطار مصالي الحاج4 بمدينة تلمسان، استغرقت أكثر من الساعة، وكان في استقبالي الدكتور وهراني قدور، مقرر المؤتمر.

الصدمة الأولى أنني عندما نزلت من الطائرة؛ كانت درجة الحرارة 12 درجات، جعلتني الرياح الخفيفة أشعر كأنها 5 درجات، وهي منخفضة جدًا مقارنة مع درجة الحرارة التي تركتها في مدينة الدوحة، إذ كانت فوق الأربعين درجات، وذكرتني بصدمتي عندما ذهبت إلى مدينة إستانبول بالجمهورية التركية؛ للمشاركة في المهرجان الدولي للثقافة والكتاب العربي الرابع برعاية رئاسة الجمهورية، في الفترة من 22 فبراير وحتى 3 مارس 2019، حيث كانت درجة الحرارة أربع درجات عند مغادرتي للطائرة، وحينها أدركت لماذا كان المسلمون يحاصرون مدينة القسطنطينية؛ فيما يُعرف بالصوائف، ويعودون عنها في فصل الشتاء.

استغرق الطريق من المطار إلى الفندق نصف الساعة تقريبًا، استمتعت فيها بالمناظر الطبيعية في المدينة التي يغلب عليها اللون الأخضر، وكان يفسح لي الطريق سيارة من “الدرك الوطني”، حيث ذكر لي مرافقي أن من عادتهم أن أي ضيف من خارج الدولة، ترافقه الشرطة هكذا؛ كنوع من التشريف والتقدير. وبعد حوالي 12 ساعة تقريبًا منذ مغادرتي الدوحة؛ كنت على موعد مع عودة الشعور بالدفء في فندق الزياريين بقلب المدينة، فتناولت عشاءً خفيفًا، وذهبتُ في ثبات عميق.

انطلقت في صباح اليوم التالي لمبنى كلية العلوم الإنسانية بالجامعة؛ لحضور جلسة الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، ثم ألقيت ورقتي في الجلسة الافتتاحية، بعدها سعدت بصحبة الدكتور عثمان بلخير، من قسم العلوم الإسلامية، والدكتور عبدالكريم طاهير، من قسم التاريخ، حيث زرت العديد من معالم المدينة الآثارية والتاريخية. كانت وجهتنا الأولى هي المجمع الديني لسيدي أبي مدين شعيب الغوث وملحقاته بحي العُباد، والذي افتتح في 17 أبريل 2011 بعد ترميمه في إطار الاحتفالات بتلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية. ويتضمن ضريح الفقيه والمتصوف والشاعر الأندلسي أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي، المعروف باسم سيدي بو مدين التلمساني (1115-1198م)، وهو مؤسس إحدى أهم مدارس التصوف في المغرب العربي والأندلس، حيث ولد في مدينة قطنيانة بالقرب من أشبيلية، ثم ارتحل لطلب العلم بمدن: فاس، سبتة، طنجة، بجاية، وشاء القدر أن يتوفى في تلمسان، وهو في طريقه إلى مراكش استجابة لدعوة الخليفة الموحدي يعقوب المنصور (1184-1199م). ويتواتر شفاهيًا أنه قبل وفاته، وحين وصول القافلة إلى «عين تاقبلت»، شمال تلمسان، أشار إلى رباط العباد، وقال «ما أحلى الرقاد بأرض العباد»، ومن ثم نقل جثمانه إلى هذا المكان، ودفن بحضور كل أهل تلمسان.

ويوجد إلى جوار ضريح سيدي بومدين بالمجمع؛ عدد آخر من الأضرحة لعدد من أتباع طريقته الصوفية، الذين استحبوا المقام والدفن إلى جواره، وملحق به المدرسة التي سُميت باسم ابن خلدون (1332-1406م)، وجامع سيدي بومدين ذي المئذنة ذات الطراز الأندلسي المربع، وقد بناه السلطان المريني أبو الحسن بن علي في عام 1339م، ويتميز بموقعه وزخرفة جدرانه، فسقف المدخل وبوابته يمثلان تحفة فنية، كما أن الباب المصنوع من خشب الأرز مغلف بالبرونز المنقوش بأشكال هندسية، وزينت مئذنته بالطوب والزليج على غرار التقليد الغرناطي الأندلسي.

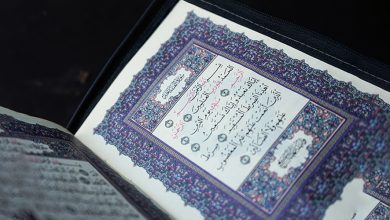

ويتبع المجمع كذلك المركز الوطني للمخطوطات – ملحقة تلمسان، والذي أنشئ بمرسوم تنفيذي رقم (10-6) بتاريخ 15 يناير 2006، كمؤسسة عمومية ذات طابع ثقافي إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛ تحت وصاية وزير الثقافة؛ بهدف المحافظة على المخطوطات، وحفظها بالطرق العلمية، وصيانتها وفهرستها ورقمنتها، وتحقيق أهمها، وإدراجها ضمن التراث الفكري العربي والإسلامي والإنساني، وتنمية الوعي بأهميتها، والحفاظ عليها كهوية حضارية ثقافية للفرد والمجتمع، كما يتضمن 72 خزانة لحفظ وتهيئة المخطوطات، بعضها خزائن مخطوطات مهداة كخزانة عمراني مراد، مسجد سيدي بلحسن، مسجد أولاد يعقوب. وملحق بالمركز مكتبة أنشئت في عام 2011، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 قارئ، تحتوي على رصيد وثائقي في مختلف التخصصات، وتفتح أبوابها للباحثين وطلبة الجامعات، وبها فهرس مطبوع للكتب المودعة بها، وتسمح بالإعارة الداخلية والخارجية لحاملي بطاقتها المكتبية. وبالمركز كذلك مخبر للحفظ والترميم يضطلع بمهمة حفظ وترميم المخطوطات، والقيام بعمليات التنظيف الجاف والرطب، والترميم اليدوي والآلي؛ وفق أسس المحافظة على المخطوط، وتجليده، ورقمنته، وحفظه في خزائن مناسبة تتوفر فيها شروط الحفظ المعتمدة عالميًا لدرجة الحرارة والرطوبة والإضاءة. ويتضمن المركز أقسام: الإدارة والوسائل، الجرد والبحث، الحفظ والترميم، تنشيط المبادلات الثقافية والعلمية.

انطلقنا إلى وجهتنا الثانية؛ نحو ضريح “لالة ستي”، وهي بنت الشيخ عبدالقادر الجيلاني (470-561هـ/ 1077-1165م)، شيخ الطريقة القادرية الصوفية، حيث انتقلت من بغداد لتستقر في تلمسان، كما تذكر بعض الروايات، ما بين أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، وأوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، وكانت لها كرامات، ونُسجت حولها حكايات شعبية عديدة، ومكان دفنها هو الهضبة، التي كانت تتعبد فيها، والتي لا تزال تُسمى حتى اليوم “هضبة لالة ستي”. ويجاور الضريح نُصب للجندي المجهول تخليدًا لذكرى شهداء ثورة التحرير الجزائرية المجيدة، وبجواره المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان، حيث وضع أمام مدخله مدفعين يمثلان نموذجًا للمدافع التي استخدمها الأمير عبد القادر الجزائري (1808-1883) في جهاده ضد المحتل الفرنسي، ثم في بهو المدخل تجد لوحتين إحداهما يتوسطها المنزل الذي عقد فيه اجتماع مجموعة الـ22 التاريخي بالجزائر العاصمة5، والذي كان نواة تحرير الجزائر، إذ تشكل بموجبه “اللجنة الثورية للوحدة والعمل”، والتي انبثقت عنها لجنة الست التي فجرت الثورة، ومن حولها صور القادة 22، الذين حضروا هذا الاجتماع وتواريخ ميلادهم ووفاتهم. وفي الجهة المقابلة لوحة تتضمن رؤساء الجمهورية الجزائرية منذ الاستقلال، حيث أحمد بن بله6، أول رئيس، وحتى الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون7، وعددهم أحد عشر رئيسًا، ثم تطالعك لوحة فنية تشكيلية مرسومة للقائد الأمير عبد القادر الجزائري، قائد ثورة التحرير الجزائرية، وصور وزارة المجاهدين، وعلى رأسهم الأمير خالد حفيد الأمير عبدالقادر، عبدالحميد بن باديس، العربي فرحاتي التبسي، بالإضافة لقادة الثورات الشعبية الجزائرية في القرن التاسع عشر الميلادي: الشيخ بوعمامة، الشيخ بومعزة، محمد الشريف “بوبغلة”، وصور بعض مقاومات الاحتلال من النساء، مثل لالة فاطمة نسومر.

ويتضمن المتحف معروضات مختلفة تؤرخ للولاية الخامسة التاريخية، حيث أسندت قيادة المنطقة الخامسة بعد اجتماع عقد في شهر أكتوبر 1954، إلى العربي بن مهيدي، وعٌين عبدالحفيظ بوصوف نائبًا له، وشكلت لجنة سُميت لجنة التعبئة والتوعية القائمة على جمع المال والبحث عن الملاجئ والمخابئ، وبدأت عملياتها النضالية ضد المحتل ليلة الفاتح من نوفمبر، على الساعة (الصفر)، وكانت كلمة السر “خالد بن الوليد”، حين فجر المجاهدون الثورة، وشملت كل الولايات بما فيها الولاية الخامسة من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية، وشارك في هذه العمليات أكثر من 1500 مجاهدٍ، حيث أحرقوا مخازن ومعسكرات وثكنات أسلحة ومزارع ومحلات وسكك حديدية تابعة للمحتل الفرنسي؛ بهدف بث الرعب في قلوب المستوطنين الفرنسيين. وتعاقب على قيادة الولاية الخامسة: محمد العربي بن مهيدي، عبدالحفيظ بوصوف8، محمد هواري بومدين، لطفي دغين بن علي، عثمان حدو بوحجر.

ويعرض المتحف كذلك مقتنيات مختلفة للمجاهدين، كبعض أنواع الأسلحة والذخائر، والمدافع، والملابس، ونموذج لمدفع عثماني ورثه المجاهدون الجزائريون، واستخدموه ضد المحتل الفرنسي، وبعض ما عثروا عليه مع الشهداء من مقتنيات شخصية، وأدوات طبية، وأدوية علاجية، وبقايا ملابس وأحذية، فضلا عن نموذج للمقصلة الحقيقية التي استخدمتها السلطات العسكرية للمحتل الفرنسي؛ لإعدام المجاهدين والمناضلين، ومحرك طائرة حربية للمحتل الفرنسي أسقطها المجاهدون، وبالمتحف ركن يتضمن نماذج لبعض الرايات الوطنية عبر فترات زمنية مختلفة، بالإضافة لصور تاريخية للشعب الجزائري وهو يدلي بصوته في الاستفتاء حول حق تقرير مصيره في الأول من يوليو 1962، تتضمن ورقة التصويت، والتي كتب عليها باللغتين الفرنسية والعربية «هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريح 19 مارس 1962؟». إلا أن الشعب الجزائري أكد على استقلال الجزائر التام عن أي تدخل في شؤونها في يوم 5 يوليو 1962، وتم بموجب هذا الاستفتاء إعلان قيام الجمهورية الجزائرية المستقلة.

انطلقت رحلتنا إلى المنطقة الأثرية المعروفة باسم “المنصورة”، والتي تحتضن بقايا المنارة والمسجد الذي بناه السلطان أبو يوسف يعقوب عبد الحق المريني (1295-1307م) لقواته التي حاصرت الزيانيين في مدينة تلمسان، إذ قرر عدم مغادرة المكان حتى تسقط المدينة، ولذلك أسس مدينته الجديدة، وسماها المنصورة، وهي منطقة كثيفة الأشجار، ما يجعل لونها أخضرًا، كما توجد بها أشجار النخيل، التي تذكرنا بأشجار النخيل في الصحراء الجزائرية، التي تنتج نوعًا من التمور عالي الجودة يُسمى “دقلة نور”، والذي تشتهر به الجزائر، والمكان أثري مهم، يتضمن بقايا المنارة والمسجد، حيث تصعد إليهما بدرج، والمنارة مرتفعة جدًا، فيما يبدو أنها بالإضافة لوظيفتها في رفع الآذان؛ كانت تُستخدم كبرج للمراقبة، أو برج لضرب أسوار المدينة المحاصرة، إذ ظل المرينيين يحاصرون الزيانيين لثماني سنوات (1299-1307م)، عانى خلالها سكان تلمسان الجوع والعطش، وانتهى برحيل المرينيين عنها لوفاة سلطانهم، ومن ثم سيطر السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني (1308-1318م)، على المنصورة، وأمر بتخريبها وتدميرها، فظلت هكذا حتى دخلها السلطان أبو الحسن المريني في عام 1335م، فأمر بإعادة بناء وترميم المدينة ومسجدها.

تواصلت جولاتي في مدينة تلمسان في اليوم التالي، حيث اتجهنا إلى متحف المشور، أو القصر الملكي الزياني، الذي تم افتتاحه بعد الترميم في 16 أبريل 2011، وهو القصر الذي كان يقيم فيه الحكام الزيانيون، والقصر يتميز بتصميمه الذي يتوسطه ساحة كبيرة بها بركة ماء تتوسطها نافورة، وتحيط به الغرف ويأخذ الشكل المربع، وبه الكثير من القيشاني والأشغال الجبسية، التي تتزين بالزخارف الهندسية الإسلامية والخطوط العربية، والتي يغلب عليها الخط المغربي الأندلسي، والخط الكوفي، بالإضافة إلى أوراق الأشجار والزهور والفراشات، وتشكيلات من الأربيسك في الأبواب والنوافذ، وبعض التصاميم والخطوط الجبسية، وتميزت بأسوارها الحصينة العريضة المرتفعة، وأبراجها الدائرية، وبعض القباب. وتربط القصر بالمسجد الكبير المجاور للناحية الأخرى من الشارع ممر تحت الأرض يصل طوله لحوالي 500 مترًا، حتى يأمن الملك على نفسه عند ذهابه للصلاة وعودته منها، وكانت بساحته ساعة تُعرف بساعة ابن الفحام، هدمها المحتل الفرنسي، وحملها معه إلى باريس.

تحتضن هذه المنطقة الآثارية “مركز التفسير للباس التقليدي”، وهو بمثابة متحف للملابس التقليدية للرجل والمرأة في الولايات الجزائرية المختلفة، بالإضافة لأدوات حياكة الملابس، وتصنيعها. وقد تميزت المرأة الجزائرية بملابسها التقليدية التي تغلب عليها التصاميم والزخارف الجمالية، المستمدة من الثقافة العربية الإسلامية، الممزوجة بالمؤثرات الأمازيغية، كما لاحظت تعدد أنواع الحلي والزينة، وحضور فكرة التاج على الرأس، والأقراط في الآذان، وفي المجمل تتميز بالاحتشام، وتغلب عليها الألوان الغامقة، أما ملابس الرجل فيميزها لباس البرنوس، وهو ما يشبه البشت أو العباءة، وتتعدد أشكاله، وألوانه ما بين البني والأبيض والأزرق، كما ارتدى الرجل الجزائري العمامة، والطربوش، وتمنطق في وسطه بالحزام، ثم خرجنا في جولة سريعة بسوق المدينة، وهو ما يذكر بأسواق المدن في العصور الإسلامية ذات الأزقة الضيقة المتعرجة، التي تعج بالسلع المعروضة، والمتنوعة، والتي يغلب عليها الطابع التراثي العربي الإسلامي.

اتجهنا في اليوم الثالث من الزيارة إلى مدينة غليزان، وهي مدينة تبعد عن تلمسان بحوالي ثلاث ساعات بالسيارة، وتتميز بارتفاع درجة الحرارة فيها نسبيًا عن مدينة تلمسان، ولعل مرد ذلك هو أن موضع مدينة تلمسان في منخفض محاط بالتلال الجبلية من جميع الجهات، ولعل هذا ما جعل ابن خلدون يقول عنها إنها “كالعروس تنام في خدرها”، كما أنها تتميز بتوافر المياه العذبة من الأمطار والأودية، حيث ذكر لي مرافقي أن التلال الجبلية المحيطة بالمدينة تتزين قممها سنويًا في فصل الشتاء بالثلوج، التي تبدأ في الذوبان مع بداية فصل الربيع، ما يوجد أودية جارية من المياه العذبة؛ التي يستفيد منها أهل المدينة في الشرب والزراعة ، كما أن ذلك منحها حصانة طبيعية ضد الغزاة، ولعل هذا سببًا رئيسًا في اختيار العائدين من الأندلس بعد سقوط غرناطة في عام 1492 لها؛ مقرًا وسكنًا وموطنًا، كما أن مركز المدينة، أو القسم الزياني من المدينة، بعيدًا عن البحر المتوسط، إذ إن المدينة لا تتمتع بشاطئ، على الرغم من امتداد ولاية تلمسان لتشمل مدن أخرى ساحلية، ولعل هذا جعلها في مأمن من الغزو البحري.

استكملنا المؤتمر في يومه الثالث بمدينة غليزان، ثم أتيحت لي فرصة للتجول في المدينة، حيث زرت قلب المدينة القديمة، فكان أول شيء لفت انتباهي هو أعشاش طائر البجعة فوق جميع أعمدة الإنارة الكهربائية، ما جعل أهل المدينة يحتفون به، ويزينون أحد ميادين المدينة بعمل فني يمثل مسجم لعشه وبه الذكر والأنثى.

ويتوسط قلب المدينة مكتب بريد الجزائر “القباضة الرئيسية”، والذي تأسس سنوات المحتل الفرنسي، وبجواره نصب تذكاري لشهداء المدينة من المجاهدين سنوات الاحتلال، ومسجد النور، أقدم مسجد في المدينة، إذ تأسس فترة الوجود العثماني في الجزائر، ولكن طرازه المعماري يمثل الطراز الأندلسي، وليس العثماني ذي المآذن المستدقة الرفيعة، إذ إن مئذنته تبدأ من الأسفل مربعة الشكل، ثم تأخذ الشكل الدائري، ومكونة من طابق واحد فقط، وبها نوافذ طولية، وساعة لتحديد مواقيت الصلاة، وكتب عليها الآية القرآنية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا)، وبه قبة يعلوها هلال يحتضن نجمة، لعله يرمز إلى الهلال والنجمة في العلم العثماني. وقد لاحظت تقارب الطراز المعماري للمنطقة المحيطة به مع الطراز المعماري للقاهرة الخديوية في مصر، وهي المعروفة حاليًا بمنطقة وسط البلد، والتي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل (1830-1895م)، وأشرف عليها مهندسين معماريين فرنسيين، وقد ذكر لي مرافقيّ الدكتور هشام صاغور؛ من قسم العلوم الإنسانية، والدكتور عمار بعاج؛ من قسم التاريخ، أن هذه المنطقة كان يقطنها فترة الاحتلال؛ فرنسيون ومتعاونون، وكان محظور على الجزائريين دخولها؛ فضلا عن الإقامة فيها.

صباح اليوم التالي كنت على موعد مع سيارة أقلتني من غليزان إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، واستغرقت أكثر من ثلاث ساعات، تخللتها استراحة في مكان مليء بالأشجار والورود، حيث يتميز شمال الدولة بلونه الأخضر، وبكرم أهلها وجودهم، وودعت الجزائر داعيًا الله أن تكون لي زيارات أخرى لها.

الهوامش

1 – سياسي جزائري، ولد في 19 مارس 1934، واغتيل بساحة بورسعيد في 28 سبتمبر 1995، تقلد عدة مناصب وزارية ما بين (1965-1992).

2 – أحد أبرز مقاتلي وشهداء ثورة التحرير الجزائرية، ولد في عام 1926، وكان أول شهيد ينفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة في سجن سركاجي يوم 19 يونيو 1956.

3 – هو محمد إبراهيم بو خروبة، الرئيس الثاني للجزائر المستقلة (1965-1978)، ولد في 23 أغسطس 1932، وتوفي يوم 27 ديسمبر 1978.

4 – يُلقب “أبو الأمة”، ولد بمدينة تلمسان في 16 مايو 1898، وتوفي في باريس يوم 3 يونيو 1974، وهو زعيم وطني، أسس عددًا من الأحزاب والحركات المطالبة بالاستقلال عن فرنسا منذ عشرينيات القرن العشرين وحتى وفاته.

5 – مجموعة الـ 22 تنظيم جزائري تأسس في يوم 23 يونيو 1954، إثر أزمة الحركة الوطنية، حيث عقد في هذا اليوم اجتماع تاريخي في العاصمة، برئاسة مصطفى بن بولعيد، كانت نتيجته قرار الانطلاق في الثورة، وتعيين لجنة الست قبل الثورة بشهر، للقيام بالتحضيرات النهائية، والتي بدورها قسمت الجزائر إلى خمس ولايات، وقد انبثق عنه مجلس ثورة التحرير الجزائرية.

6 – أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال (1963-1965)، ولد في 25 ديسمبر 1916، وتوفي في 11 أبريل 2012، وناضل من أجل الاستقلال، وشارك في تأسيس جبهة التحرير الوطني في عام 1954، واندلاع الثورة الجزائرية.

7 – رئيس الجمهورية الجزائرية الحالي، ولد في 17 نوفمبر 1945، وتولى عدة مناصب حكومية، منها رئاسة الوزراء عام 2017، وقبلها تولى عددًا من الحقائب الوزارية، وبدأ مسيرته السياسية عضوًا في حزب التحرير الوطني.

8 – من مواليد ميلة، مؤسس المخابرات الجزائرية، لا يزال منزل والده قائمًا في مدينة ميلة القديمة، وهي مدينة ترجع بجذورها للعصر الروماني، ولا يزال قائمًا بها قهوة عمره 110 سنوات، لا يزال عامرًا.

عدد التحميلات: 0