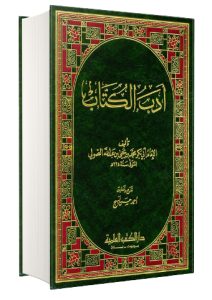

أدب الكُتَّاب للصوليِّ كاسباروف القرن الرابع الهجريِّ

تمهيدٌ

كان العِلم -وما يزال- أُسَّ المُلكِ، وبئر الحكمةِ، وميدان الفضلِ، وما كان للإنسانِ أن يستوي على سوقه في أرض الله إلا بعِلمٍ؛ إذ لا يمكنه حياطة روحه وحفظ بدنه إلا بالمعرفة التي تأخذ على يديه. وهذا العلم ذو أركانٍ وأدواتٍ عرفها من عرفها وجهلها مَن جهلها. ومِن أعظم أدوات العلم: الكتابة؛ زادُ الباحثين، وسبيل العارفين.

إنَّ الكتابة لحرفة شريفةٌ، وحرَفيَّهَا محمودٌ، وطَالبها مسعودٌ؛ فهي فسطاط الحضارات التي ازدهرت فيها أزاهير عقل الإنسان في المجالات كافةً، ولولا ما وصفتُ لكم لكان الإنسان أقرب إلى ساكني الغاب، لا مزية له على مخلوق غيره! ولا أبلغ مِن قول الشاعر إذ قال:

إِنَّ الكِتابة رأس كُلِّ صناعةٍ وبها تتمُّ جوامِعُ الأعمالِ

والحقُّ ما قاله أبو جعفر النحاس: «… ولو أنَّ الصناعة مربوبةٌ لكانتِ الكتابة سيدًا لكل صناعةٍ»؛ غير أنه لمَّا مال الزمان ميلته وحادت الدنيا حيدتها بعد أن اسْتَتَبَّ للإسلام سلطانه بين مشارق الأرض ومغاربها – تسللت العجمة إلى ألسنة عرب ذاك الزمان، واستلحن الناسُ ما كانوا فيه معربين، وهنالك استطابوا الدَّعة واستوطؤا السهل؛ فكان ما كان من محاولات الأئمة الأعلام في صيانة اللسان العربيِّ عن الزلل، والبُعد به عن الخَطَلِ.

ولا أحسبُ أحدًا يجادل في أنَّ أمتنا أُمَّةُ قلمٍ وكتابةٍ، ولا نكير ههنا، ولا ممانعة من أنَّ الكتابة سمةٌ عامَّةٌ في حضارات الإنسان منذ أن داس بقدميه صعيد الأرض الطيبَ؛ ولذا يقول هنري بر: «اليدُ واللُّغةُ تنحصر فيهما البشرية». وبينما كانت هذه اللُّغة -لغة القرآن- محطَّ نظر القوم جاءت جهود تقويم الألسن التي اعوجّت متكاملةً وذات شمولٍ واضح المأْخذِ؛ إذ كانت تواليفُ مصححي الأغلاط اللُّغوية في ذلك الزمان الأول من عهد الحضارة العربية في صورة أقرب إلى الخاصة منها إلى العامة أول الأمر؛ إذ لم تكن هذه الأغلاطُ بالشيعوعة ولا بالانتشار الذي نعاصرهما الآن.

تاريخ أدب الكُتَّاب

لما أن شاع الأمر واستفحلت المصيبة مِن بعد، حيث تطرق اللحن إلى أَفمام الناس وهم يقرؤون القرآن الكريم – عكف صنفٌ من الأدباء واللُّغويين على معالجة ما آلت إليه الأمور بين الخاصة والعامة سواءً بسواءٍ. ولم تكن العثرة أن دبَّ الغلطُ دبيبًا إلى ألسنة الناس، حيث غلطوا في فصاح الكلمات، ولا أن اضطربوا في تفصيح التي عن الفصاحة أبعد، وإنما كان هذا الصنف من الأدباء واللغويين ناظرًا في مغالط الكُتَّاب ومناهجهم، وذانك عملان جديران بالتأليف وخليقان بالنظر فيهما؛ وهناك أنتجت تلك الحركة ما أطلِقَ عليه عصرئذٍ كتب أدب الكُتَّاب.

من الأدباء واللُّغويين على معالجة ما آلت إليه الأمور بين الخاصة والعامة سواءً بسواءٍ. ولم تكن العثرة أن دبَّ الغلطُ دبيبًا إلى ألسنة الناس، حيث غلطوا في فصاح الكلمات، ولا أن اضطربوا في تفصيح التي عن الفصاحة أبعد، وإنما كان هذا الصنف من الأدباء واللغويين ناظرًا في مغالط الكُتَّاب ومناهجهم، وذانك عملان جديران بالتأليف وخليقان بالنظر فيهما؛ وهناك أنتجت تلك الحركة ما أطلِقَ عليه عصرئذٍ كتب أدب الكُتَّاب.

ولنا أن ندرك أنه تتخايلُ لباحثي التراث من بعيدٍ حواصرُ ومؤشراتُ الموضوعية في طائفة من الكتب التي حملت راية الضبط اللُّغويِّ، ومهما يهد الله هؤلاء الباحثين إلى أرفف هذا التراث وخزائنه يأت أدب الكُتَّابِ معبِّرًا عن طبيعة الثورة اللُّغوية في ذاك الزمان. وقد برع في هذا الأدب مؤلفون كُثُر، منهم: ابن قتيبة، الزجاجيُّ، ابن عليم البطليوسيُّ، ابن السيد، ابن القوطية، أبو منصور الجواليقيُّ، أبو جعفر النحاس، وعبدالحميد الكاتب؛ وهو من آدبِ الكُتَّاب وأعرفهم برسوم الكتابة وقواعدها.

من هذه الطائفة الصُّولِيُّ -بضم الصاد- محمد بن يحيى بن عبد الله، الملقب بالشطرنجيِّ أو النديم (ت 335)(1). وكان الصوليُّ -كما يقول مترجمو سيرته- حاذقًا في تصنيف الكتب، ومبرَّزًا في الأعمال السلطانية الإنشائية، التي برع فيها كتابةً وبلاغةً. وقد اشتهر بالشطرنجيِّ، إذ قيل: إنَّه واضعُ لعبة الشطرنج وألعب لاعبيها. ولا أرى هذا القول إلَّا دعوةً عريضةً، وما قيل -ربما- إلا لبراعته وحذقه في هذه اللعبة، بل غلَّط ابنُ الورديُّ في تاريخه من قال بهذا(2).

قال عنه الخطيبُ البغداديُّ: «كان واسع الروايةِ، حَسَنَ الحفظ للآداب، حاذقًا بتصنيف الكتب ووضع الأشياء منها مواضعها»(3). ولا أدلَّ على ما له من جودة قريحة ونباهة عقل وحُسن تأليف من أنَّ كتابه -أدب الكُتاب- قد بلغ الغاية في حُسن سبكه وتناظم أجزائه وتراصف معانيه، حيث مضى فيه يعالج ملاحِنَ أقلام الكُتَّاب؛ حتى لا يزري أحدٌ بقدرهم. أي: جاء الكتابُ قانونًا يدعو الكُتابَ -سواء أكانوا أدباء حاذقين أم ناشئين- إلى كتابة سويةٍ لا تجافي دستور العربية وماءها.

أدب الكُتَّاب

لقد أصبحت نظريات المادة وفرضيات القيمة عفريتًا يَتَنَاوشُ عالمنا، حيث أمست اللامركزية وفلسفة الهامش شائعتين في أعمال الإنسان كافةً؛ فكانت اللُّغة -مثل غيرها من أعمال الإنسان- اتباعًا للشائع بعد القياس، واستبدالًا للأصيل بالزائف، وباتت الكتابةُ على غير شرعة أو منهاج؛ وحينها كانت آثارُ القلم مِن مركونٍ إليها إلى منظورٍ فيها، لا سيما وقد ذاعت بين الناس حرفة الكتابة وكثُ غُواتُها وطالبوها.

وإذا كان ذلك كذلك فبنا أن نقول: إنَّ التدهور اللُّغويَّ الذي نعيشه منذ أكثر من مئتي عامٍ لهو نتيجة مشكلات حادثة بين الناس، مثل الخطأ في تعيين المستوى الصوابيِّ من اللغة، وانتفاء القدرة على ضبط البنى اللغوية، وليس هناك أعسر على الإنسان من ضبط البنية الكلمِيَّةِ، بل هو أعسر من ضبط الإعراب نفسه! ناهيك بضبط تعيين الفعل الثلاثيِّ السماعيِّ، والتمييز بينه وبين القياسيِّ.

هذه المشكلاتُ وغيرها انضامَّت إلى عاثورٍ آخر هو الترقيم وإجراءاته، فكان كتاب أدب الكُتَّاب للصوليِّ، الذي لولا كتاب (أدب الكُتَّاب) لصاحبه ابن قتيبة لكان أوسع انتشارًا، بل إنه عرَّض بابن قتيبة في مقدمة كتابه، حيث قال: «وهذا الكتابُ هو المستحق أن يُسمَّى على الإيجاب لا على الاستعارة، وعلى التحصيل لا على التمثيل؛ فإني رأيتُ من صنف مثل هذا الكتاب ونسبه هذه النسبة، ولم يحصل له منه إلَّا تسميته دون تجسيمه، وتعميته دون إيضاحه، وتقريبه من المعنى الذي ألبسه إياه، ونسبه إليه»(4).

الأسباب والدوافع

للقارئ أن يدرك من بين سطور مقدمة الكتاب أنَّ ذريعة تأليفه وسبب كتابته أن يكون بين بسطٍ وتقريبٍ لكبار الكُتاب وصغارهم، عازمًا فيه صاحبه على اختصار أسانيد أخباره، فيقول: «قد اختصرتُ كتابي هذا جهدي، غير تارك ما يحتاج إليه فيه، ولكني أخرجت المعاني في أقواتها من الألفاظ، وأسقطت من أكثرها الأسانيد؛ ليقرب على طالبه، وينال بغير كلفة ما أراد، ولا تبعد أقطاره عنه»(5). وهو مع هذا الاختصار قد أتى -حسب كلامه- على كل ما يحتاج إليه الكُتَّاب، فيقول من قبل: «وجعلته جامعًا لكل ما يحتاج الكاتبُ إليه؛ حتى لا يعول في جميعه إلا عليه»(6).

أدب الكُتاب مقاربة إملائية

لم يكن الصوليُّ في كتابه (أدب الكُتَّاب) بعيدًا عن منهج عصره وأسلوب معاصريه ومَن سبقهم، فإذا كانت آي الذكر الحكيم مركز معرفة ذلك الزمان فلا غضاضة من أن يستشهد بالقرآن الكريم في المقام الأول، ثم تأتي الأحاديث النبوية مِن بعد، وفي الأخير يحرر الصوليُّ مسائل كتابه من خلال الشِّعر العربيِّ، باعتباره ذاكرةً عربيةً جماعيةً يستلهم منها شاهدًا أو يستعير دليلًا.

وكان على الشطرنجيِّ -الصوليُّ- بعد ذلك أن يختطَّ لكتابه خطةً، فجاء الكتابُ على أقسام ثلاثة، وفي الأول منها الكلام حول الكتابة والقلم وفضلهما، وفيه -أي القسم الأول- من الفائدة ما فيه، حيث قعَّد فيه قواعد لها من الأهمية ما لها، مثل قاعدة تشكيل الكلمات، قائلًا: «كره الكُتَّابُ الشكل والإعجام إلا في المواضع الملتبسة من كتب العظماء إلى دونهم، فإذا كانت الكتب ممن دونهم إليهم تُرِكَ ذلك في الملبس وغيرهم؛ إجلالًا لهم عن أنْ يتوهم عنهم الشك وسوء الفهم، وتنزيهًا لعلومهم وعلو معرفتهم عن تقييد الحروف»(7).

وفي القسم الثاني عَرَضَ مصطلحات وأدوات الكتابة، فتناول بالبيان: الدواة، فالحِبر، فالسكين، فتَتْرِيب الكتاب وتطيينه؛ غير أنه خلط تلك الأدوات بالمفهومات والمصطلحات التحريرية، فجعل هذا القسم شاملًا أدوات الكتابة ومهارات التحرير، وفي هذا الأخير يقول: «تحرير الكتاب خلوصه كأنه خلص من النُّسخ التي حُرر عليها، وصَفَا عن كدرها»(8).

أمَّا ثالث أقسام الكتاب، فقد أوضح فيه بعض المباحث التي ستُعد -مستقبلًا- أبوابًا مستقلةً في معجمات مثل معجم (المخصص) لابن سيده؛ فهناك تكلم عن أسنان البهائم وأسماء كل منها، وذكر شيئًا من تاريخ مصر؛ ليكون مقدِّمة كلامه حول المكاتبات والمراسلات وفنيهما اللذين ظهرا أول ما ظهرا في سياسة الخراج.

لقد أَولى الصوليُّ بعض المصورات الخطية أهميةً في كتابه (أدب الكتَّاب)، وهذا يدفعنا إلى القول بأنَّ مسائل مثل: الفصل والوصل، الألف الفارقة، همزات أواسط الكلمات وأواخرها، المقصور والمدود، المفصول والموصول – لهي مسائل تستحق التنبيه عليها، وتستوجب البيان والتأصيل.

وفي هذا يُعد الصوليُّ أول الأولين في مجال تحرير علامات الترقيم، وإن كانت تحريراته وتحريرات من سبقوه في هذه البابة آتيةً على استحياءٍ حتى استقر ونضج ما عرف بعلم الترقيم والإملاء على يد شيخ العروبة -في القرن العشرين- أحمد زكي باشا.

ومما امتاز به أدب الكُتاب اقتراب أسلوب صاحبه من ذلك الأسلوب التعليميِّ، الذي يجعل من التمثيل والقياس نمطين تقريبيين يساعدان شبيبة العلم وأطفاله على فهم القاعدة وتدبرها، ثم تطبيقها؛ وهذا يظهر في مواطن كثيرةٍ من الكِتاب، حيث يقول الصوليُّ -مثلًا- عند بيان ما يُكتب بالألف وما يُكتب بالياء المقصورة من الأفعال الواوية أو اليائية: «امتحن كلَّ فعلٍ ورُد عليك من ذوات الواو والياء بأن تضيفه إلى نفسك، فإن ظهر بالياء كان الأجود أن تكتبه بالياء، وجاز كتابته بالألف على اللفظ، مثل قضى ورمى؛ ألا ترى أنك إذا أضفته إلى نفسك قلت: قضيتُ ورميتُ؟! وإن ظهر الفعلُ بالواو كتبته بالألف لا غير، مثل دعا وعلا؛ ألا ترى أنك إذا أضفته إلى نفسك قلت: دعوتُ وعلوتُ. فقِسْ على ذلك كلَّ ما ورد عليك إن شاء الله -تعالى- تُصب»(9).

إنَّ أدب الكُتَّاب للصوليِّ الشطرنجيِّ، الذي يُعدُّ أحد سحرةِ البيانِ في عصره، دعوةٌ إلى أن يكون الكاتبُ صحيح القريحة، حُلو الشمائلِ، عذب الألفاظِ، دقيق الفهم. وكاد هذا الكتاب أن يكون عمادًا من عمد اللغة والأدب في كل عصر وآنٍ، لولا المكانة المرموقة والحظ الأوفر اللذانِ نالتهما كتبٌ أخرى في الموضوع نفسه، كالبيان والتَّبَيُّن للجاحظ. وفي هذا يقول صاحبُ المقدِّمة في معرض حديثه عن علم الأدب: «سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أنَّ أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين، وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علِيٍّ القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها وفروعٌ عنها»(10).

الهوامش:

(1) معجم الشعراء (ص: 465)، تاريخ بغداد، (4/ 675).

(2) معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (6/ 267)، تاريخ ابن الوردي (1/ 270).

(3) تاريخ بغداد (4/ 675).

(4) أدب الكُتَّاب للصوليِّ، بتصرف يسير (ص: 20).

(5) المصدر السابق (ص: 20).

(6) المصدر السابق (ص: 20).

(7) المصدر السابق (ص: 20).

(8) المصدر السابق (ص: 156).

(9) المصدر السابق (ص: 253).

(10) مقدمة ابن خلدون (ص: 358).

عدد التحميلات: 0