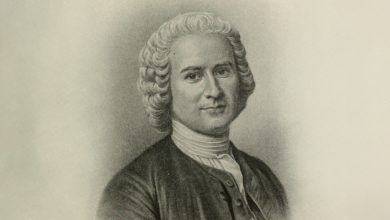

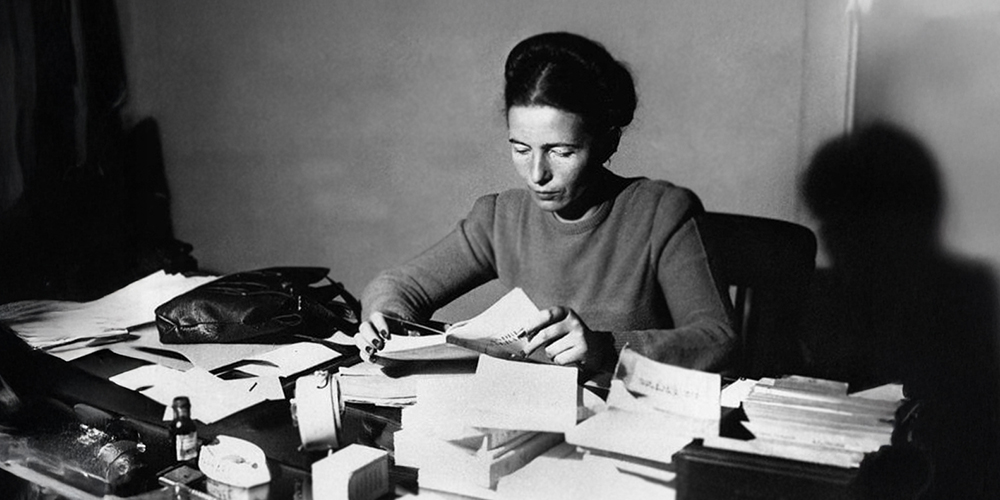

كتبت سيمون دي بوفوار (1908-1986) كتاب (أخلاقيات الغموض) في عام 1948. ويمكن قراءة الكتاب في العديد من النواحي كرد فعل على الحرب العالمية الثانية، ومحاولة لفهم كل ما تنطوي عليه تلك الحرب، وبالتالي تعليمنا ما يعنيه أن نكون بشرًا في مواجهة أبشع الفظائع التي يمكن تصورها.

تصف الكاتبة ماريا بوبوفا الكتاب بأنه «قراءة صعبة لكنها مجزية للغاية، تستكشف التوتر الوجودي بين الحرية المطلقة في الاختيار وقيود ما هو مفروض في الحياة.»

يهتم الكتاب بالحرية، وبما يعنيه أن تكون حرًا، ولكنه يهتم أيضًا بأخلاقيات تلك الحرية، ولذلك تعمل دي بوفوار على تزويدنا بنظام أخلاقي يمكننا استخدامه.

تضع الإنسان في مركز فلسفتها، موضحة الدور الذي نلعبه في حريتنا الخاصة. كما تقول: «لا يمكننا أن نبدأ بالقول إن مصيرنا الأرضي له أهمية أو لا، لأنه يعتمد علينا أن نعطيه الأهمية. فالأمر متروك للإنسان أن يجعل كون الإنسان أمرًا ذا أهمية، وهو وحده الذي يمكنه أن يشعر بنجاحه أو فشله.»

تستكشف دي بوفوار ليس فقط المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه أنفسنا لإضفاء معنى على وجودنا، بل أيضًا المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه الآخرين في تحقيق حريتهم. ومن خلال ذلك تدافع عن الإنسانية ضد الرعب الذي شهدته للتو؛ فهي لا تعذر هذه الفظائع، بل تعرض طريقًا للخروج منها. إنه، بمعنى ما، طريق ينبض بالأمل.

متجهة بعيدًا عن دمار الحرب والأنظمة التي ارتكبتها، تحلل دي بوفوار ذلك الفضاء الذي نستطيع فيه أن نستمر في مناداة أنفسنا بأننا بشر. فالإنسان الحر هو الذي «غاية وجوده هي تحرير نفسه والآخرين.»

تقدم تحليلاً قويًا لأنواع الرجال الذين ليسوا أحرارًا، ومن خلال ذلك تشرح كيف ينتهي بنا المطاف إلى الحرب والقمع. تكشف أن الحالة الإنسانية ليست عالمية؛ فجميعنا نختبر وجودنا في هذا العالم بشكل مختلف اعتمادًا على تفاعلنا معه، وبالتالي يُصنف كل نوع من الرجال بناءً على معاملته للآخرين في سعيه نحو حريته.

أولاً: الرجل الناقص

هو الرجل الذي يبتعد عن الحرية برفضه المستمر لتحمل مسؤولية وجوده في العالم. كما أن الطابع الغريب لكون لم يشكل له رابطًا به يثير فيه الخوف. مثقلًا بالأحداث الحالية، يظل مرتبكًا أمام ظلمة المستقبل التي تطاردها أشباح مرعبة مثل الحرب والمرض والثورة والفاشية والبلشفية. وكلما ازدادت غموض هذه المخاطر، ازداد رعبه. الرجل الناقص لا يعرف جيدًا ما الذي يمكن أن يخسره، لأنه لا يملك شيئًا، لكن هذا الغموض ذاته يعزز رعبه؛ إذ يخشى أن تذكره صدمة المفاجآت بالوعي المعذب لذاته.

هذا المقطع يذكرنا بأنه من الصعب أن تكون إنسانًا؛ فاحتضان وجود هش وإيجاد إشباع في الزائل ليس بالأمر اليسير. ومع ذلك، فإن وصف الرجل الناقص يذكرنا بأهمية المحاولة، فعدم المحاولة، وتجنب الوجود، يُظهر خوفًا أساسيًا في مواجهة الوجود، وفي مواجهة المخاطر والتوترات التي ينطوي عليها. الرجل الناقص هو الذي يتجنب المشاركة لتفادي خيبة الأمل؛ فإذا لم يجرب، فلن يفشل.

التالي: الرجل الجاد

هو الرجل الذي يلف قيمة وجوده بهدف خارجي؛ كالمال أو السلطة أو المكانة أو الفتح. يشعر بأن وجوده لن يُثبت إلا من خلال تحقيق هذه الأهداف الخارجية، ولكن النتيجة أنه لا ينال هذا التأكيد أبدًا لأن هناك دائمًا من يمتلك أكثر. إن السعي في الحياة بهذه الطريقة يعني أن تكون ملعونًا بأحد حلقات جحيم دانتي-وصفة لضمان بؤس دائم.

الرجل الجاد لا يستطيع أبدًا الاعتراف بأن أهدافه ليست موضوعية، أي أنه لا يعترف بأن تلك الأهداف من صنعه الخاصة؛ لأن ذلك يعني الاعتراف بذاتية وجوده. كل شيء يشكل تهديدًا له، إذ أن الشيء الذي جعله معبودًا هو خارجي، ومن ثم فهو مرتبط بالكون بأسره؛ وبما أنه، رغم كل الاحتياطات، لن يكون سيدًا لهذا العالم الخارجي الذي قبل الانصياع له، فسوف يظل مضطربًا من مجريات الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها.

المعنى يجب أن ينبع من الداخل. لكن الرجال الجادين يلفّون معنى الحياة في بُنى خارجية يعتقدون أنها شاملة؛ فالمال، على سبيل المثال، ليس مهمًا له وحده بل للجميع. وتجادل دي بوفوار بأن هذا يجعل الرجل الجاد محكومًا بأهدافه، فيضحي بحريته وحرية الآخرين لتحقيقها. وفي تحقيق هذه الأهداف، يُكسر الرجل الجاد فعليًا؛ إذ يُجبر على الاعتراف بموضوعيتها، مما يقوض فهمه لوجوده.

ثم: المغامر

هو الرجل الذي «يُسقِط نفسه في مساعيه بحماس، في الاستكشاف والفتح والحرب والمضاربة والحب والسياسة، لكنه لا يرتبط بالهدف الذي يسعى إليه بقدر ارتباطه بالفتح نفسه.» فهو يفرض حريته بقوة، إلا أن المشكلة تكمن في أنه غالبًا ما يقوض حرية الآخرين خلال مساعيه. فامتلاك الحرية على حساب الآخرين يعني المشاركة في القمع.

إما أن المغامرين لا يدركون أن «كل مسعى يتكشف في عالم بشري يؤثر على الرجال»، أو أنهم يتجاهلون ذلك عن عمد؛ وهو ما نسميه الأنانية. مثل دون خوان الذي يحطم قلوب النساء فقط ليرضي رغبته في الفتح، فإن إيذاء الآخرين لتحقيق إشباعك الشخصي لا يجدي نفعًا.

وأخيرًا: الرجل الشغوف

هو الذي، مثل المغامر، يعامل الآخرين كوسائل لتحقيق حريته، لكنه على عكس الرجل الجاد يعترف بذاتية أهدافه الخارجية. فهذه الأهداف تُنظر إليه كأشياء يجب امتلاكها، ومن خلال هذا الامتلاك يعتقد الرجل الشغوف أنه يؤكد وجوده. يقول: «الكون بأسره يُنظر إليه فقط كمجموعة من الوسائل أو العقبات التي من خلالها يكون المسعى هو تحقيق الشيء الذي انخرط فيه الإنسان.»

تنصح دي بوفوار بأن الرجل الشغوف-الأقرب من بين الأربعة إلى الحرية-يجب أن يقبل الفجوة الأبدية التي تفصله عن الشيء الذي يرغب في امتلاكه. فالحب والسعادة، والحرية، تأتي من الاعتراف بأن هناك دائمًا فجوة بيننا وبين هذه الأهداف، ومع ذلك نسعى إليها.

إن وصفها لهذه الأنواع المختلفة من الرجال هو محاولتها لفهم سلوكيات الديكتاتوريين والطغاة، والأشخاص الذين يدعمونهم، وأولئك الذين ينفذون أوامرهم.

وعلى عكس العديد من الفلاسفة، لا تؤكد دي بوفوار أن وصفها لـ”الإنسان” يشمل كل الرجال؛ فهي تعترف بأن ليس كل البشر لديهم نفس الوصول إلى الحرية.

القمع هو نتيجة رجال يخافون ويحاولون تبرير وجودهم. غير قادرين على قبول غموض كون الإنسان، فإنهم-كما رأينا أعلاه-ينكرون حرية الآخرين من أجل تأكيد محاولاتهم السطحية لإضفاء معنى على حياتهم. والسبب في أن هذه المحاولات سطحية هو أنهم لا يستطيعون احتضان الطبيعة العابرة للوجود؛ ففي محاولة جعل الوجود ملموسًا يظهر التأثير السلبي على حرية الآخرين.

لماذا لا ينتهي الدافع للحرية تمامًا في المقهورين؟

لم تقضِ دي بوفوار وقتًا طويلًا في هذا الموضوع، لكنها تقدم هذا المقطع الرائع: «ومع كل هذا الاستسلام الحقير، كان هناك أطفال يلعبون ويضحكون؛ وقد كشفت ابتساماتهم كذب مضطهديهم: كانت مناشدة ووعدًا؛ أظهرت مستقبلًا أمام الطفل، مستقبل الإنسان. فإذا كان وجه الطفل في جميع البلدان المظلومة مؤثرًا إلى هذا الحد، فليس لأن الطفل أكثر تأثيرًا أو لأنه يملك حقًا أكبر في السعادة من الآخرين؛ بل لأنه التأكيد الحي على تجاوز الإنسان لذاته: فهو في حالة تأهب، يمد يده بشغف إلى العالم، إنه أمل، مشروع.» وهذا ما لا يمكن للطغيان القضاء عليه تمامًا.

بالنسبة لدي بوفوار، الحرية تأتي من فعل محاولة أن تكون حرًا وقبول أن هذه الرحلة هي الحرية بحد ذاتها؛ إنها العملية وليس النتيجة. وهذا يقودنا بشكل طبيعي إلى تساؤلات أخلاقية، لأنه إذا كنت أرغب في حرية الآخرين أثناء سعيي لتحقيق حريتي، فيجب أن أمتلك نظامًا لتقييم الصراعات. كما تقول:

«أن تكون حرًا ليس أن تمتلك القدرة على فعل ما تشاء؛ بل أن تكون قادرًا على تجاوز المعطى نحو مستقبل مفتوح؛ وجود الآخرين كحرية يحدد وضعي وهو حتى شرط لحرية ذاتي. فأنا مضطهد إذا تم إسقاطي في السجن، ولكن ليس إذا مُنعت من إلقاء جاري في السجن».

أخلاقياتها ليست مطلقة؛ فهي تسعى لتزويدنا بشيء يمكننا استخدامه فعليًا. تقول: «الأخلاق لا توفر وصفات كما لا توفرها العلوم والفنون. يمكن للمرء أن يقترح فقط أساليب.»

ولهذا الغرض، يجب علينا أن نشكك باستمرار في أفعالنا. كما تطرح السؤال: «ما الذي يميز الطاغية عن الرجل الطيب النية؟ الأول يستريح على يقين أهدافه، بينما الثاني يظل يسأل نفسه: هل أنا حقًا أعمل من أجل تحرير البشر؟ ألا تتعارض هذه الغاية مع التضحيات التي أسعى لتحقيقها؟» فالصواب والخير ليسا بُنى موضوعية نحققها إلى الأبد بمجرد بلوغها؛ فهما ليسا موجودين بشكل مستقل في الطبيعة، بل هما مفهومان يتطوران مع بقية الكون ومعنا، ولذلك يجب علينا دائمًا تقييم أفعالنا في ضوء المعرفة والفهم الجديد الذي نكتسبه.

لا توجد إجابات مثالية للأسئلة الأخلاقية. ففي التضحية برجل واحد لإنقاذ كثيرين، تجادل دي بوفوار بشكل مقنع بأن أحيانًا تكون هذه التضحية مبررة وأحيانًا لا تكون كذلك. أحيانًا يكون القمع المؤقت للأقلية هو الطريق إلى الحرية للأغلبية. فمن المستحيل معالجة جميع أسئلة الأخلاق مقدمًا، ولذلك «يمكننا فقط أن نطلب ألا تُتخذ مثل هذه القرارات على عجل وخفة، وأن يكون الضرر الذي يتسبب به الشر أقل مما يُحاول تفاديه.»

وأخيرًا، يجب علينا أيضًا الاعتراف بالتواضع؛ فلا أحد يعرف كل شيء أو يمتلك فهمًا كاملاً.

فالقمعيون، على سبيل المثال، يعارضون دائمًا توسيع حق الاقتراع العام بحجة عدم كفاءة الجماهير أو النساء أو السكان الأصليين في المستعمرات؛ لكن ذلك يأتي من نسيان أن الإنسان يجب أن يقرر بنفسه في الظلام، وأنه يجب أن يرغب بما يتجاوز معرفته.

المصدر:

عدد التحميلات: 1