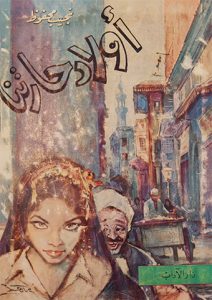

أولاد حارتنا أو قصة النسيان

تمهيد

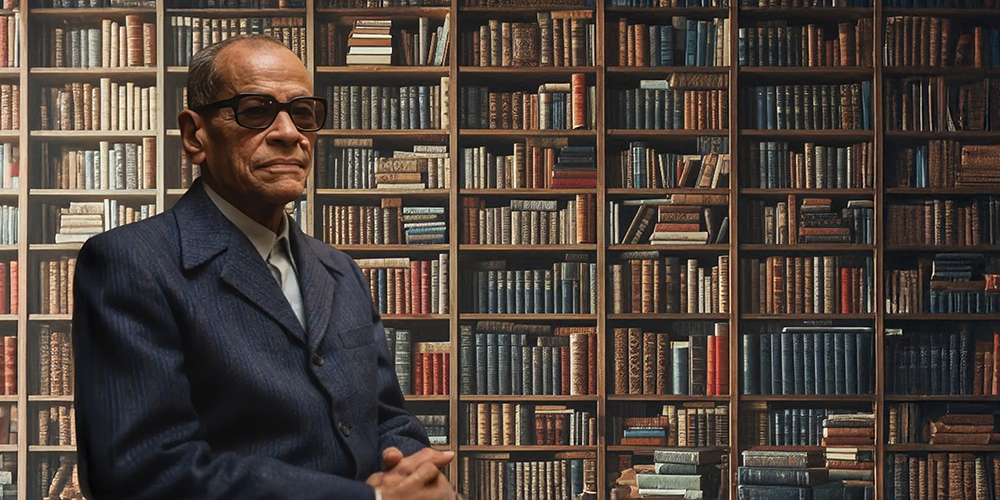

رغم أن رواية (أولاد حارتنا) لم تكن أولى روايات نجيب محفوظ ولم تكن الأخيرة في مشروعه، فإنها كانت الرواية الأكثر اقترانًا باسمه… بل إنها، من فرط حضورها وتأثيرها، كادت أن تستقل بسيرتها الخاصة والموازية لسيرة كاتبها نفسه. ولأنها بهذا القدر من الأهمية فقد تنازعتها تأويلات وقراءات متباينة تتراوح بين القراءة الدينية والقراءة التاريخية والقراءة السياسية والقراءة النقدية الأدبية1 … ولم يكن كاتبها، نجيب محفوظ، بعيدًا عن دوائر التأويل هذه، بل إنه انخرط فيها مرارًا، مؤيدًا أو معترضًا أو مقترحًا تفسيرات بديلة2.

وإذا كانت العديد من التأويلات تدور في فلك تأكيد فكرة أن الرواية كتابةٌ فنية لـ«قصة البشرية» عامة بشكل تاريخي أو رمزي، أو فكرة كونها كتابة لقصة مصر خاصة بعد انحراف الثورة الناصرية، أو فكرة إعادة كتابة القصص الديني والقرآني منه تحديدًا… فإن هناك قراءات أخرى فضلت التحرر من التأويلات الدينية الرسمية (الأزهرية) والتأويلات السياسية الضيقة، لتركز على ما حبلت به الرواية من موضوعات وقيم، فأضفت على فكرة «قصة البشرية» أبعادًا جديدة أعمق وأهم حين ركزت على العدالة والكرامة والحرية والأمن والخير والشر والدين والعلم والأخوة الإنسانية…

وفي هذا الإطار نقترح الالتفات إلى موضوعة لافتة في الرواية، ولكنها لم تحظ بما تستحق من العناية، هي موضوعة النسيان مفترضين أنها الموضوعة المركزية الناظمة لأحداث الرواية، وأنها القوة الخفية التي تتحكم في مصير الحارة وتخط مسارات أولادها.

الحق في القول والحق في التأويل

تُذكر النقاشات الحادة التي أثارتها رواية (أولاد حارتنا) بحكاية طريفة بين الفرزدق وأحد النحاة؛ إذ يُروى أن الفرزدق قال بيتَ شعر فاعترض عليه أحد النحاة قائلًا: «علامَ رفعت؟ فقال الفرزدق: على ما يسوؤك وينوؤك، علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا»3. وبعيدًا عن المشاحنات التي كانت سائدة بين الشعراء والنحويين حينها، والتي توحي بها حدة هذا الرد، فإن في هذا القول تعيينًا صريحًا للأدوار التواصلية؛ ففيما ينهض المتكلم بواجب القول، يكون واجب المتلقي هو التأويل لا المسارعة إلى الإنكار والاعتراض. فها هنا واجبان/ حقان: واجب/ حق القول في مقابل واجب/ حق التأويل!

شعر فاعترض عليه أحد النحاة قائلًا: «علامَ رفعت؟ فقال الفرزدق: على ما يسوؤك وينوؤك، علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا»3. وبعيدًا عن المشاحنات التي كانت سائدة بين الشعراء والنحويين حينها، والتي توحي بها حدة هذا الرد، فإن في هذا القول تعيينًا صريحًا للأدوار التواصلية؛ ففيما ينهض المتكلم بواجب القول، يكون واجب المتلقي هو التأويل لا المسارعة إلى الإنكار والاعتراض. فها هنا واجبان/ حقان: واجب/ حق القول في مقابل واجب/ حق التأويل!

أما وقد نهض نجيب محفوظ بواجبه في القول حين كتب (أولاد حارتنا) فقد حان الدور على المتلقي ليقوم بواجبه/حقه في التأويل. ولأن الخصومة حول الرواية بين الخلق الساهرين ــ المؤولين كانت شديدة، فإن محفوظ لم ينم ملء جفونه كما نام المتنبي (إن كان كما ادعى!)، بل إنه انضم إلى جماعة الساهرين المختصمين، فأضاف إلى حقه في القول الحقَّ في التأويل. وكيف لا يفعل وقد رأى سيف التأويل في أيدي بعض متأولي الرواية يكاد يحز رقبته.. لقد نزل منافحًا «مقاتلًا» لا عن حقه في القول فحسب بل عن نمط من التأويل… و«لو تُرك القطا ليلا لنام»!

وماذا يعني موت الجبلاوي ـ مالك الوقف وواضع نظامه ومَفزع أهل الحارة؟ ماذا يعني موته المقترن بتفوق عرَفة الساحر (العالِم) المفتون بسحره؟ هل يحيل كل ذلك على انتصار العلم وحلوله محل الدين والغيب، هل يحيل على عصر «قتل الإله» وتحالف «العلم» والعصيان الذي انقلب إلى تحالف العلم والطغيان والعدوان وقتل الإنسان؟ وماذا تعني الخاتمة المبشرة بقهر الطغيان؟ هل يُقهر الطغيان بتصالح العلم والدين وتحقيق آمال الناس أم باستقلال كل منهما وانفصاله عن الآخر؟ هل يقوى العلم (السحر الجديد) على تلبية احتياجات الناس دون حاجة للدين وميتافيزيقاه (لقاسم ورفاعة وجبل والجبلاوي نفسه)؟ وماذا يعني رضى الجبلاوي على عرفة، وهو الذي كان سببًا في موته غمًّا وحزنًا على مقتل خادمه،.. هل يدل على أن وصايا الجبلاوي تم تحديثها وتطويرها لتصير هي العلم = عرفة = الجبلاوي. أم تدل على انسحاب الدين أمام سطوة العلم وعنف «أسطورته»؟

تدفعنا التأويلات المتباينة التي أثارتها الرواية إلى التساؤل: هل من الضروري أن نبحث عن معادلات ونماذج مرجعية للشخصيات المثيرة في هذه الرواية المثيرة؟ هل من الضروري أن نفتش عن نماذجنا «المقدسة» في نماذج الكاتب المتخيَّلة؟ هل من الضروري أن نقرأ التاريخ ونصححه أو نُضعفه انطلاقًا من الرواية؟ أيهما أجدى وأجدر بالعناية: التفكير في نظام القيم المعروض في الرواية والوقوف عند دلالاته وأبعاده وحدوده وتبيُّن جماليات بنائه أم الغرق في أسئلة هوياتية حول مَن يكون، بالضبط، الجبلاوي وإدريس وأدهم وجبل ورفاعة وقاسم وعرفة وغيرهم من شخصيات الرواية وقواها الفاعلة…

يبدو أن الرواية حريصة على إثارة هذا النوع من الأسئلة؛ حريصة على أن تضعنا في قلب إشكالية الدين والعلم، الأنبياء والفتوات، العدل والظلم، التذكر والنسيان. ويبدو أن التأويلات المتفاوتة نتيجة طبيعية للعرض الإشكالي الطاغي على الرواية ونتيجة طبيعية أيضًا لامتلاء المتلقي بمحكيات ونماذج مشابهة (قليلًا أو كثيرًا) لما هو معروض في الرواية.

وفي وضع كهذا، هل يمكنُ صرفُ القارئ عن استدعاء مرجعياته الدينية والأخلاقية واستحضار مصالحه الاجتماعية والسياسية حين يباشر قراءة الرواية؟ هل يمكن التفكير في تلك الأسئلة التي تثيرها الرواية دون استدعاء «روايات» مضادة، مُغرقة في القداسة أحيانًا (كما هو الشأن بالنسبة لبعض التأويلات الدينية) أو مبالغة في العلمنة أحيانًا أخرى (كما هو الشأن بالنسبة للقراءة المتحمسة للعلم على غرار قراءة جورج طرابيشي)؟

قراءات وتأويلات، بين التأويل الديني والتأويل الفني

لقد تحولت رواية (أولاد حارتنا)، منذ ظهورها على صفحات الأهرام، وبعد منعها، إلى «حدث» أدبي وفكري بارز سيتجدد بإثارة أكبر بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل 1988، وبعد محاولة اغتياله منتصف التسعينيات. ولعل هذا ما جعل رجاء النقاش يقول إنه: «لم تثر رواية من الجدل والخلاف مثلما أثارته رواية (أولاد حارتنا) التي كانت أول رواية يكتبها نجيب محفوظ بعد ثورة 1952، وبسببها اتهم في عقيدته ودينه»4. وهذا جانب من الجدل والتأويل الذي أثارته الرواية؛

كثيرًا ما كان يشكو نجيب محفوظ، في مقابلات مع كتاب ومفكرين من سوء فهم الرواية وسوء تفسيرها؛ ففي الشهادة التي نقلها أحمد كمال أبو المجد (1994) وألحقت بطبعة دار الشروق (2006)، يقول نجيب محفوظ: “«إن مشكلة (أولاد حارتنا» منذ البداية أنني كتبتها «رواية»، وقرأها بعض الناس «كتابًا»، والرواية تركيب أدبي فيه الحقيقة وفيه الرمز، وفيه الواقع وفيه الخيال…»، ويضيف «ولذلك لما تبينت أن الخلط بين «الرواية» و«الكتاب» قد وقع فعلاً عند بعض الناس، وأنه أحدث ما أحدث من سوء فهم، اشترطت ألا يعاد نشرها إلا بعد أن يوافق الأزهر على هذا النشر»، ومعلوم أن قراءة الرواية بوصفها كتابًا هو الذي ورط الأزهر، وغير الأزهر، في قراءة «حرفية»، تفسرها تفسيرًا دينيًا فتُطابق بين الجبلاوي والله وبين إدريس وإبليس وبين أبنائه والأنبياء وبين عرفة والعلم، ثم تستنتج من ذلك ما يوحي برفض المؤلف للدين وانحيازه المطلق للعلم… يقول نجيب محفوظ مستدركًا وموضحًا رؤيته التي يزدوج فيها العلم بالدين: «وأحب أن أقول: إنه حتى رواية (أولاد حارتنا) التي أساء البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية [الإسلام والعلم]. ولقد كان المغزى الكبير الذي توجت به أحداثها، أن الناس حين تخلوا عن الدين ممثلاً في «الجبلاوي»، وتصوروا أنهم يستطيعون بالعلم وحده ممثلاً في «عرفة» أن يديروا حياتهم على أرضهم (التي هي حارتنا)، اكتشفوا أن العلم بغير الدين تحول إلى أداة شر، وأنه قد أسلمهم إلى استبداد الحاكم وسلبهم حريتهم، فعادوا من جديد يبحثون عن «الجبلاوي». (شهادة كمال أبو المجد، «حول أولاد حارتنا»، ص ص 585-590).

إن التفسير الديني الذي صدر عن الأزهر، والذي أفضى إلى القول بأن في الرواية تعريضًا بالدين وإساءة إلى الأنبياء، لم يكن مُوفقًا عند نجيب محفوظ لأن رجاله «خُدعوا» و«لم يحسنوا فهم الرواية»… و«فسروا الرواية تفسيرًا دينيًا»5.

غير أنه من الغريب أن نجد أن رفض الرواية لم يكن موقف الأزهر ورجاله فحسب، بل كان موقفَ عدد من الأدباء أيضًا، حسبما ينقل رجاء النقاش قائلًا إن «أغلب العرائض التي وصلت إلى النيابة أرسلها أدباء!» (النقاش، صفحات… ص153).

وكيفما كان الحال، فإن نجيب محفوظ، وإن كان لم ينكر حضور الدين في الرواية فإنه يصر على التذكير بمراعاة المسافة الفاصلة بين شخصيات روايته والشخصيات التاريخية والدينية المعروفة، قائلًا: «أنا لم أرمز إلى شخصيات كبيرة، أنا قصدت الرمز من خلال هذه الشخصيات الصغيرة إلى أفكار كبيرة، فبعض الشخصيات رمزت بها إلى التفكير الديني وبعضها إلى التفكير العلمي»6، وعلى هذا تكون الحارة هي الأخرى رمزًا لما يجري في مصر أو في العالم العربي أو في الأرض كلها، وقد تكون قصتها هي «قصة البشرية»7.

وفي دراسة جورج طرابيشي لهذه الرواية لا يتردد في القول إن «ما أراده محفوظ في أولاد حارتنا هو أن يعيد كتابة تاريخ البشرية منذ أن وجد في الكون الإنسان الأول»8، وذلك «من خلال اللحن الأساسي الذي يتكرر فيها جيلًا بعد جيل: الصراع بين الخير والشر، بين آدم وإبليس، بين أدهم وإدريس، بين الطيبين الوديعين المسالمين من أولاد حارة الجبلاوي وبين الأشرار المشاكسين القتلة من فتوات حارة الجبلاوي» (طرابيشي، ص14)، وإذا كان نجيب محفوظ قد نجح – بحسب طرابيشي – في أن يكون «روائيًا مؤرخًا» في قصتي أدهم وعرفة، فإنه قد أخفق إخفاقًا ذريعًا في ما تبقى من الرواية، فلم يستطع أن يكون روائيًا ولا حتى أن يكون مؤرخًا بل أن يكون روائيًا مؤرخًا لأنه، بحسبه، «لم يستطع أن يكون على مستوى تلك المادة التاريخية .. ولم يتمكن من أن يضيف إليها أبعادًا جديدة أو شخصية» ودليله في هذا أن تصويره للأنبياء الثلاثة جاء في صور «مهزوزة ومبتورة هي دون الواقع كمالًا وامتلاءً وعمقًا وأكثر تسطيحًا وأحاديةً» (طرابيشي، ص20)، ثم يعرض أمثلة للاستدلال على رأيه هذا من قصة النبي موسى وشخصية جبل في الرواية مبينًا كيف أن التوازي بينهما جاء مسطحًا مجانيًا وكيف كان السرد والتصوير بطيئًا والنفس الدرامي في عرضها مختنقًا (طرابيشي، ص20)، بل إنه يذهب إلى أن التصوير لم يكن له حظ من الرمزية في هذه الرواية، يقول: «الرموز في أولاد حارتنا معدومة الوجود، ومستحيلة الوجود أصلًا بالنظر إلى التطابق الكامل ووحدة الهوية بين شخصية موسى التاريخية وشخصية جبل الروائية». (نفسه، ص22) وإن نجيب محفوظ لم يحسن توظيف شخصيات الأنبياء حين حشرها في عالمه الضيق: «همُّه الأول كان إدخال الجمل من سَم الخياط، أي قسر شخصيات تاريخية طمحت إلى تغيير مخططات العالم على الدخول في مخطط حارة الجبلاوي الضيق والمتعنت» (نفسه، 23ص)، من أجل هدف «لا يحتاج إلى بيان»! وهو أن «العلم هو اليوم طريق الخلاص للإنسانية، بل قل نبيُّها الجديد في عصر نهاية الأنبياء. وإذا كان العلم مطالبًا بشيء، حتى في نظر الله، فهو أن يسترد إنسانيته ونبله بتحرره من سيطرة القوى الغاشمة» (نفسه، ص27)

تضعنا هذه القراءات الثلاث: قراءة الأزهر ورجاله وقراءة طرابيشي وقراءة محفوظ، في مأزق؛ ففيما تتجه القراءتان الأوليان نحو ربط الرواية بالدين والتاريخ ثم تقويم عمل الكاتب تبعا لذلك؛ بالقول إنها أساءت للذات الإلهية وللأنبياء (التفسير الديني الأزهري) أو بالقول إنها لم تكن في مستوى القصة الدينية والتاريخية من الناحية الفنية (تفسير طرابيشي)… فإن «تدخلات» نجيب محفوظ، في حواراته التالية لنشر الرواية، تصر على رمزية الرواية وعلى إبعادها عن خطة إعادة كتابة تاريخ الأنبياء… نعم هي تشير إلى أن مدار الرواية حول «قصة البشرية» وتؤكد حضور الدين فيها إلى جانب العلم ولكن صاحبها يؤكد، خلافًا للأزهر ولقراءة طرابيشي، أن شخصياته تصوير رمزي لأفكار وليس لأشخاص. وهذا معناه أن الرواية لا تهتم بنقل سير أشخاص بارزين في حياة البشرية بقدر ما تهتم بتصوير أفكار سائدة أو يراد لها أن تسود في حاضر البشرية ومستقبلها. وبعيدًا عن أجواء التجاذب بين القراءة الرمزية والقراءة الدينية والتاريخية، يقترح علينا الباحث حسن المودن أفقًا جديدًا للقراءة يمكن توضيحه كما يلي؛

أفق جديد؛ أولاد حارتنا وعقدة الأخوة

يتساءل حسن المودن، بعد تأمل في حادث محاولة اغتيال محفوظ وعلاقة ذلك بالتأويل الديني للرواية والذي تحول إلى «تأويل قاتل»، وكادت تتحول معه الرواية إلى «الكتاب الذي كاد يقتل صاحبه»9:

«ما يبدو لافتًا أننا أمام تأويل ديني للرواية كان بلا شك هو الدافع إلى محاولة اغتيال كاتبها؛ وهذا ما يسمح لنا بأن نتحدث عن التأويل القاتل. ولكن أليس من الممكن اليوم أن نعيد قراءة هذه الرواية من منظور مختلف وبتأويل جديد؟».

تفترض «إعادة القراءة» التي يدعو إليها الباحث المودن أن الخروج من التأويل القاتل رهين بتغيير منظور القراءة، وهو ما يتطلب تجريب أدوات ومفهومات جديدة في تأويل هذه الرواية، على غرار مفهوم «عقدة الأخوة» الذي سبق أن استثمره في دراسات كثيرة حول محكيات أدبية ودينية قديمة ومعاصرة. فـ«من الممكن -يقول المودن – أن نزعم أن الموضوعة المركزية: الإخوة الأعداء هي التي تناولها محفوظ بالسرد والكتابة من خلال محكي أدبي روائي موضوعه الأساس هو: عائلة بشرية، ممثلة في عائلة مصرية من العصر الحديث، ظهرَ صراعٌ بين أبنائها بسبب تفضيل الأب للأخ الأصغر على الأخ الأكبر..» (حسن المودن، من الكتاب القاتل إلى التأويل القاتل، م.س) وبناء على هذا يفترض أن «نجيب محفوظ قد تناول بالرواية والتخييل سؤالًا كان دومًا حاضرًا، بقوة وإلحاح، ومنذ أقدم الأزمنة، في العديد من المحكيات الأسطورية والدينية والأدبية: ماذا لو عدنا إلى قراءة الأساطير القديمة من أجل أن نلاحظ المكانة التي يحتلها الصراع بين الإخوة؟» (المرجع نفسه).

الرواية إذن، بحسب هذا المنظور، تصوير لهذا الصراع المستحكم والمستمر بين الإخوة، والذي لم يُلتفت إليه كثيرًا، بالدراسة والتحليل، كأنه شيء محرج وجارح نتهيب الخوض فيه:

«ويبقى السؤال: أيتعلق ذلك التأويل القاتل بالكاتب الذي تجرأ فتناول موضوعًا دينيًا ممنوعًا، وفوق ذلك من خلال جنس الرواية، بطريقة قد تكون استفزت أفرادًا ومؤسسات وجماعات؛ أم أن ذلك التأويل جاء عنيفا وكاد يكون قاتلًا للكاتب لأن الرواية لامست الجرح السري للمجتمع العربي الحديث: صراعٌ بين الأخوة العرب حول مَن يحقُّ له أن يكون وريثًا للأب، للخطاب، للسلطة؟ لكن أهو جرح سريٌ خاصٌّ بالعرب، أليس الصراع بين الأخوة هو جوهر المجتمع الإنساني منذ بداياته الأولى؟ ألا تستحق رواية نجيب محفوظ: أولاد حارتنا نظرة أخرى، عناية مغايرة، على الأقل لأنها عادت بطريقتها الخاصة إلى سؤال إشكالي يهم فعلًا العائلة البشرية، وطرحته باستمرار في تراثها، الأسطوري والديني والأدبي: ماذا عن هذا الصراع الأبدي بين الأخوة؟» (المرجع نفسه).

إن الرواية إذن، بناء على هذا المنظور، تحاول أن تضعنا في مواجهة حقيقة أنفسنا. تحاول أن تقول بطريقتها الخاصة إن البشر إخوة ولكنهم متنافسون متصارعون، وإنهم لم يهتدوا بعد إلى مداواة هذا الجرح النازف. هل يعني هذا أن قدرهم هو أن يعيشوا متصارعين؟ وأن حياتهم محكومة بهذا النظام الحتمي الذي لا خلاص لهم منه؟ وهل خلقوا متنافسين متصارعين أم أنهم صاروا كذلك؟ وما علاقة واقعهم هذا بـ«آفة النسيان» التي يتردد الحديث عنها كثيرا في الرواية، والتي كان لها حظ كبير من العناية في التراث الأسطوري (نهر الليثي في الأسطورة اليونانية/ ملحمة جلجامش ونسيان سر الخلود) والديني (نسيان آدم وأكله من الشجرة في القران الكريم مثلا)؟ ماذا لو لم ينس إدريس في البداية وأدهم من بعده؟

النسيان داء الحارة والتذكر دواؤها…

من الموضوعات الحاضرة بقوة في الرواية موضوعة «النسيان». النسيان هو الآفة التي تفتك بالحارة، هو داؤها الذي يصرف أولادها عن واجبهم تجاه أنفسهم والآخرين، هو سبب الانتكاس بعد الانتعاش. هذا ما تقوله هذه العبارات الخطيرة في نهاية قصة جبل: ـ «ولولا أن النسيان آفةُ حارتنا ما انتكس بها مثال طيب. ولكن آفة حارتنا النسيان»، (أولاد حارتنا، ص221)، وهذا التساؤل في نهاية قصة رفاعة: «فلماذا كانت آفة حارتنا النسيان؟! (نفسه، ص321)، وهذا الأمل والإصرار في نهاية قصة قاسم الذي ما عرفت الحارة قبله ما عرفت أيامه من الإخاء والمودة والسلام»، «وقال كثيرون: إنه إذا كانت آفة حارتنا النسيان، فقد آن لها أن تبرأ من هذه الآفة، وإنها ستبرأ منها إلى الأبد.

هكذا قالوا..

هكذا قالوا يا حارتنا» (أولاد حارتنا، ص465).

ولكن ماذا نسي أهل الحارة بالضبط؟ هل ينسون أم يُجبرون على النسيان؟ وهل يمكن إرغام أحد على النسيان ما لم يكن هو نفسه راغبًا في ذلك ومصرًا عليه، بعد إهمال واجباته تجاه نفسه وغيره؟ وهل النسيان كلي أم جزئي؟ وهل من دواء للنسيان تعرضه الرواية؟

لا بأس أن نشير إلى أن النسيان هنا لا يقصد به مجرد السهو وإنما يقصد به الترك؛ فأهل الحارة يذكرون في مجالسهم ومقاهيهم ماضي الحارة جيدًا ويتغنون بما كان فيه من شجاعة وبطولة، ولكنهم قلما يفعلون ما يتطلبه الذّكر، قلما يمرون من الاعتقاد إلى العمل، من القول إلى الفعل…

تبدأ الرواية بالحديث عن «الجبلاوي» الذي كان «رجلًا لا يجود الزمان بمثله» (أولاد حارتنا، ص7)، و«كان فتوة حقًّا، ولكنه لم يكن فتوة كالآخرين، فلم يفرض على أحد إتاوة، ولم يستكبر في الأرض، وكان بالضعفاء رحيما» (نفسه، ص 8). إنه صاحب الحارة والوقف، مَجمع الرحمة والقوة.

يعهد الجبلاوي بإدارة الوقف لأدهم دون بقية إخوته، رغم صغر سنه ورغم أنف إدريس الأكبر، فيتفجر الشقاق بين الابنين، ويغادران البيت الكبير: يطرد إدريس بسبب تكبره وتمرده، ويطرد أدهم بسبب فضوله، فتبدأ حياة جديدة في الحارة، أبطالها إدريس وذريته وأدهم وأولاده. منذ ذلك الحين تمرد إدريس فغرقت الحارة في ظلمات كالحة من الاستبداد والطغيان التي لم تفلح مشاعل النور التي مثلها جبل ورفاعة وقاسم وعرفة في تبديدها (أولاد حارتنا، ص 466)… لأن الناس ينسون بسرعة رسائل النور التي حملها هؤلاء إليهم وأشاعوها بينهم، كما نسي آباؤهم إدريس وأدهم من قبل. فكيف تسلل النسيان إليهم؟ وهل للجبلاوي، صاحب الوقف، علاقة بما جرى؟

على الرغم من كون قرار تولية أدهم نائبا هو نقطة التحول التي أدت إلى اختلال التوازن بين الأبناء وأفضت إلى تمرد إدريس، فإن تحميل الجبلاوي مسؤولية ذلك، بادعاء نسيانه /مخالفته العرفَ القاضي بتعيين الابن الأكبر، يبدو غير معقول لأسباب كثيرة: أولها أن الجبلاوي معروف بالحكمة والعلم والعدل، وهو ما يعني أن مخالفة «العرف» لم تكن إلا لمصلحة أو حكمة مؤكدة وثانيها أنه صاحب الوقف ومالكه ومن حقه وحده أن يختار نائبه وثالثها أن الأهلية والكفاءة مقدمة على السن في التولية، فإن رأى الجبلاوي أن أدهم أكفأ من بقية إخوته فما على البقية سوى الالتزام بمقتضيات العهد… وهو ما قبله، على مضض، الإخوة عباس ورضوان وجليل ورفضه إدريس معتدا بسنه وقوته، وهو ما يجعله بالنتيجة أول الناسين المخالفين لنهج الجبلاوي وعهده.

لقد نسي إدريس أنه ابنُ الجبلاوي وأن أدهم أخوه وأن الوقف ليس ملكًا له… فترك مقتضيات البنوة والأخوة10 وتوهم استحقاق الملكية ثم ثار وطفق ينتقم ممن حالوا دون الحصول عليها بأساليب كثيرة. لقد جرفته أطماعه ونوازعه فم يعد يبصر غير أناه المتضخمة ولم يعد يذكر شيئًا غير رغباته وطموحاته الخاصة، فصرفها عنفًا وكيدًا ضد أخيه وضد الجبلاوي نفسه وضد قيمه، فأعلنها مدوية أنه «اللعنة السافرة»، الذي يسعى إلى نشر الفضيحة والجريمة والعار بكل السبل، فتمكن بالمكر والخديعة من إخراج أدهم من البيت الكبير… بعدما أغواه واستدرجه لمخالفة وصية أبيه، فنسي تحت سطوة «الكيد الإدريسي» وصار مذنبًا كأخيه ونسيت ذريته من بعده… وصار النسيان قاعدة عامة و«كل مصيبة وإن جلت لا بد يوما أن تؤلف» (أولاد حارتنا، ص27)، وعلى قدر تغلغل هذا النسيان تبعُد الشقة عن الجبلاوي وقيمه (رمزية نداء البعيد المتردد في الحارة: يا جبلاوي.. ياجبلاوي) فيزيد الظلم والطغيان ويعم الصراع بين الأخوة الأعداء، ولا تبقى إلا الحكايات…

غير أنه، ورغم استحكام النسيان فإن لحظات التذكر القليلة، التي جسدتها النماذج الطيبة، كانت كافية لتجدد الأمل وتبعث أهل الحارة على النهوض من جديد. إنها إذن لا تنسى كل شيء. إنها تسهو أو لنقل إنها «الغفلة» التي يمكن الانتباه منها كلما سنحت الفرصة؛ فرغم أن لحظات الوئام والود بين أبناء الحارة قليلة ورغم أن عدد الطيبين فيها لا يتجاوز «العشُر» وأن الطغاة يتسَيَّدون المشهد فإن في النماذج الطيبة التي أوردها وفي لحظات التذكر الفارقة التي تمحو سنوات النسيان الكثيرة تبعث برسالة مفادها أن «الأخوة السعيدة» ممكنة، وأن ما أمكن تحقيقه لمدة قصيرة يمكن تحقيقه طويلًا إذا تحققت الشروط. وهنا يبدو التذكر مفتاح هذه الأخوة. إن التذكر يعني استحضار النماذج القيمية السالفة (العدل والقوة والنظام والعِفَّة والمحبَّة والعلم…) والعمل بمقتضياتها أسوة بجبل ورفاعة وقاسم… هؤلاء الذين تتردد سيرهم في كل مكان وعلى كل لسان، مع ما يعنيه هذا الترديد من إصرار على إنعاش الذاكرة ورغبة ملحة في مقاومة النسيان وتجديد الأمل بمصرع الطغيان ومولد النور «لكن الناس تحملوا البغي في جلَد، ولاذوا بالصبر. واستمسكوا بالأمل، وكانوا كلما أضر بهم العسف قالوا: لا بد للظلم من آخر، ولليل من نهار، ولنرين في حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور والعجائب» (أولاد حارتنا، ص581). التذكر تحد ضد الزمن وضد أسياد الزمن، وإنه لمن الطريف أن يكون التذكر علما والجهل نسيانا، ويكون عرفة (المعرفة = العلم) مرضيا من الجبلاوي، مما يعني أن طريق العلم تضاد طريق النسيان، وأنه إذا كان النسيان آفة الحارة فإن العلم/ التذكر هو دواؤها.

وبناء على هذا نقول إن الصراع المستحكم بين الأخوة في الرواية ما هو إلا تجل من تجليات النسيان، فلولا النسيان ما وقع الذي وقع… النسيان هو الخطيئة الأولى التي نبعت منها كل ألوان المعاناة؛ فبدون نسيان لم يكن هناك إمكان للخطأ ولا للعقاب ولا للتعلم وبالنتيجة لن يكون هناك إمكان للحياة الإنسانية، ويبدو أن قدر الإنسان هو العمل من أجل مقاومة النسيان، هذا الذي يشكل جزءًا من هويته وكينونته11.

خاتمة:

أخيرًا نقول إن الأهمية البالغة التي حظيت بها رواية (أولاد حارتنا) لا ترتبط فقط بمنعها من التداول ولا باقترانها بجائزة نوبل أو بالتأويلات الدينية والسياسية وما أعقبها من تهجم على نجيب محفوظ، كما أنها لا ترتبط فقط بإثارتها لمشكلة الصراع بين الأخوة وملامستها للعقدة المتحكمة في كثير من سلوكياتنا بوصفنا إخوة متنافسين تحركنا نوازع الغيرة والحسد والاستئثار… بل إن أهميتها البالغة ترجع، في افتراضنا، إلى هذا الإحراج الذي تورطنا فيه حين تذكرنا بما نسيناه، وبما نصر على نسيانه بعناد كبير، وأول ما تذكر به هو أننا كائنات تنسى… والرواية إذ تفعل هذا فإنها، إذن، تستعيد سيرة البشرية في نسياناها المستمرة والتي كانت سبب ما عاشه ويعيشه الإنسان من نكد وشقاء. وإنها إذ تفعل هذا فإنها، إذن، ليست نقيضًا للدين ولا لرسالته، بل إنها، بوجه من الوجوه، تستأنف سيرة الأنبياء وتستلهم كفاحهم ضد النسيان. وهل كان الأنبياء إلا مذكرين، وهل كانت رسالاتهم سوى تجديد للعهد والميثاق الذي كان عليه الناس ثم نسوه! وهل كانت المشكلة الأولى والمزمنة غير النسيان الذي يذكرنا القرآن الكريم بأنه ورطتنا الأولى ونقطة ضعفنا الخطيرة في قوله: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبلُ فنسي ولم نجد له عزما»! (سورة طه:115).

الهوامش:

1 – حول تعدد قراءات رواية أولاد حارتنا واختلافها، ينظر: وليد محمود خالص، النص الغائب في (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ، دراسة في تفاعل النصوص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمّان، ط1/2009، ص ص: 25-28.

2 – يشير محمد شعير إلى أن تفسيرات محفوظ كانت متقاطعة أحيانًا ومتعارضة أحيانًا أخرى على مدى فترات زمنية مختلفة، ينظر: محمد شعير، سيرة الرواية المحرمة، دار العين، ط1/2018، ص 211.

3 – أحمد عمر مختار، كتاب البحث اللغوي عند العرب، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم الكتب القاهرة، ط6/1988، ص91.

4 – رجاء النقاش، صفحات من مذكرات نجيب محفوظ، دار الشروق، ص151.

5 – رجاء النقاش، صفحات من مذكرات نجيب محفوظ، ص153.

6 – محمد شعير، سيرة الرواية المحرمة، دار العين، ط1/2018، ص77.

7 – نفسه، ص 72.

8 – جورج طرابيشي، الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية، دار الطليعة، بيروت، ط3/1988. ص7.

9 – حسن المودن، «من الكتاب القاتل إلى التأويل القاتل، رواية نجيب محفوظ: أولاد حارتنا نموذجًا»، الملحق الثقافي، لجريدة العلم، يومه الخميس 24 شتنبر 2020.

10 – يقول إدريس لأدهم بعدما ناداه: يا أخي:

ــ اخرس يا كلب يا ابن الكلب، لا أنت أخي ولا أبوك أبي، ولأدكن هذا البيت فوق رؤوسكم.. (نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، ص 23)

11 – يَشي هذا التشاكل الصوتي بين كلمتي إنسان ونسيان بنسب ظاهر بينهما، يعبر عنه هذا القول الذي أورده ابن منظور منسوبًا إلى ابن عباس: «إنما سمي الإنسان إنسانًا؛ لأنه عُهد إليه فنسي». وهذا تعليل مستوحى من قوله تعالى: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما). ويقول أبو هلال العسكري في فروقه موضحًا هذا المعنى: «وَالنِّسْيَان لَا يكون إِلَّا بعد الْعلم فَسُمي الْإِنْسَان إنْسَانا لِأَنَّهُ ينسى مَا علمه وَسميت الْبَهِيمَة بَهِيمَة لِأَنَّهَا أبهمت عَن الْعلم والفهم وَلَا تعلم وَلَا تفهم، فَهِيَ خلاف الْإِنْسَان والإنسانية خلاف البهيمية فِي الْحَقِيقَة وَذَلِكَ أَن الْإِنْسَان يَصح أَن يعلم إِلَّا أَنه ينسى مَا علمه والبهيمة لَا يَصح أَن تعلم». (الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، ص274.)

المراجع:

– القرآن الكريم

– أحمد عمر مختار، كتاب البحث اللغوي عند العرب، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم الكتب القاهرة، ط6/1988.

– جورج طرابيشي، الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية، دار الطليعة، بيروت، ط3/1988.

– حسن المودن، «من الكتاب القاتل إلى التأويل القاتل، رواية نجيب محفوظ: أولاد حارتنا نموذجًا»، الملحق الثقافي، لجريدة العلم، يومه الخميس 24 شتنبر 2020.

– رجاء النقاش، صفحات من مذكرات نجيب محفوظ، دار الشروق، د.ت.

– محمد شعير، سيرة الرواية المحرمة، دار العين، ط1/2018.

– نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، دار الشروق، ط 13/2014.

– وليد محمود خالص، النص الغائب في أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، دراسة في تفاعل النصوص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمّان، ط1/2009.

عدد التحميلات: 0