التفاهة الرقمية وإعادة تشكيل الوعي الجمعي

مجلة فكر الثقافية

مقدمة

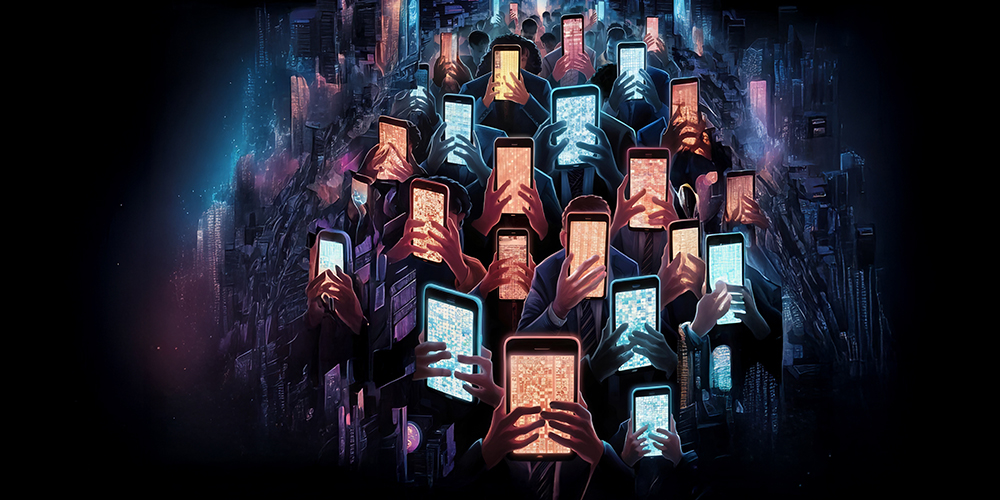

في خضم الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم في العقود الأخيرة، تغيرت أنماط المعرفة والوعي الجمعي بطرق لم تكن متوقعة من قبل. لم تعد وسائل الإعلام التقليدية وحدها مهيمنة على تشكيل الرؤى والقناعات، بل برزت منصات التواصل الاجتماعي كفضاءات مركزية تتداخل فيها السياسة، الثقافة، والاقتصاد في بناء «العالم الافتراضي». بيد أن هذا العالم الرقمي الجديد لم يأتِ محايدًا أو موضوعيًا، بل يحمل في طياته منظومة معقدة من القوى التقنية والرمزية التي أعادت صياغة محتوى الفكر الجمعي، بل وأحيانًا أعادت إنتاج أنماط التفاهة كأحد أبرز ملامحها.

إن التفاهة الرقمية، التي تبدو على سطحها كضجيج هش ومضيّع للوقت، هي في الواقع ظاهرة ثقافية معقدة ذات أبعاد رمزية وفكرية عميقة. فهي ليست مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل نظام رمزي متجذر في بنى الاقتصاد السياسي الرقمي، يتغذى على الخوارزميات التي تتحكم في ما نراه ونفكر فيه، ويعيد إنتاج أساليب السطحيّة والتفكك المعرفي في أوسع طبقات المجتمع. هذا التغيّر لم يقتصر على نمط استهلاك المعلومات فحسب، بل امتد إلى إعادة تشكيل الوعي السياسي، الثقافي، والاجتماعي، مما يجعل دراسة أثر التفاهة الرقمية أمرًا ملحًا لفهم تحولاتنا المعاصرة.

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمق لنشأة التفاهة الرقمية، آليات إنتاجها، وأثرها في تشكيل الفكر الجمعي عبر مختلف الثقافات، مع استحضار أبرز الرؤى النقدية من الفلسفة، علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي. كما تحاول الدراسة أن تتجاوز النظرة السطحية للظاهرة لتكشف عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية التي تدير هذا النظام الرمزي، مستعينة بحالات واقعية من عالم منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت في قلب النقاش حول تفاهة العصر الرقمي.

في ظل هذا السياق، تُطرح إشكالية جوهرية: كيف تُنتج التفاهة الرقمية واقعًا معرفيًا جديدًا يعيد تشكيل فكر الشعوب، وما هي القوى التقنية والثقافية التي تمكّنها من فرض هيمنتها على الذائقة والوعي العام؟ ومن ثم، كيف يمكن بلورة وعي نقدي يُعيد للمجتمعات قدراتها على التمييز، التحليل، والابتكار الفكري في عصر يتسم بالتغول الرقمي؟

تأتي هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على هذه التساؤلات، مستفيدة من تراث نقدي غني، وفي الوقت ذاته مدركة لتعقيدات المرحلة الراهنة، حيث تتداخل التقنية، الثقافة، والاقتصاد في إعادة تشكيل عوالمنا الفكرية والاجتماعية.

التمهيد: الإشكالية والسياق الراهن

شهدت المجتمعات الإنسانية في العقود الأخيرة تحولًا جذريًا في أنماط المعرفة وتشكُّل الوعي نتيجة الثورة الرقمية. وإذا كانت الرقمنة تُقدَّم بوصفها أداةً ديمقراطية لتحرير المعلومات، فإنها قد تحوّلت في كثير من الأحيان إلى آلة لإنتاج التفاهة وتكريس السطحية بوصفهما الشكل الغالب للوعي العام. فمواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الفيديو القصير، وخوارزميات التوصية، لم تُعد مجرد وسائط ناقلة للمحتوى، بل أصبحت مُنتِجة لنظام ثقافي جديد يُعيد تشكيل الفكر الجمعي للشعوب.

الإشكالية المحورية

كيف أسهمت التفاهة الرقمية، باعتبارها نظامًا رمزيًا ومعرفيًا، في إعادة تشكيل فكر الشعوب المعاصرة؟ وما الأدوات التقنية والثقافية التي استخدمتها في فرض هيمنتها؟

التأصيل المفاهيمي للتفاهة الرقمية

1.1 التفاهة بوصفها نظامًا رمزيًا

يفسّر المفكر الكندي آلان دونو في كتابه (نظام التفاهة) هذه الظاهرة بأنها ليست انحدارًا أخلاقيًا فرديًا، بل منظومة متكاملة تُقصي الجودة، العمق، والاختلاف، لصالح الطاعة، النمطية، والامتثال. ويكتب: «لقد أُقصي الأكفاء، وصعد المتملقون، وحكمت الرداءة». ما يهمنا في مقاربة دونو هو فهم التفاهة كسلطة ناعمة تعيد إنتاج ذاتها داخل بنية الاقتصاد الرقمي. هذه السلطة لا تفرض وجودها بالعنف أو الإقصاء الصريح، بل من خلال سيادة المعايير المنخفضة وتفضيل الرداءة القابلة للتكرار والتداول السريع.

1.2 من بودريار إلى بورديو: الرمزية وإنتاج الهيمنة

يُقدِّم جان بودريار في تحليله لثقافة ما بعد الحداثة مفهوم «المحاكاة الزائفة»، حيث تصبح الصورة بديلاً عن الحقيقة. ويكتب: «لم نعد في واقع، بل في واقع مفرط، حيث الحقيقة تُحاكى حتى التلاشي». في المقابل، يركز بيير بورديو على الرأسمال الرمزي، بوصفه القوة التي تحدد ما يُعَدُّ ذا قيمة ثقافية. في السياق الرقمي، تحتكر الشركات التكنولوجية الكبرى هذا الرأسمال، فتصوغ الذوق العام وتوجّه الانتباه. ومن المفيد هنا أن نستحضر تحليلات مفكرين معاصرين مثل بيرنارد ستیغلر، الذي ناقش في أعماله كيف تُنتج الصناعة الثقافية الرقمية أشكالًا من الوعي المُبرمج، فضلًا عن آراء كريستوفر لاش الذي نوّه بخطورة تآكل الحياة العامة تحت ضغط النزعة النرجسية التي تعززها وسائل الإعلام. ويمكن هنا أيضًا إدراج مفكرين معاصرين من فلسفة الإعلام مثل Byung-Chul Han، الذي يرى أن شفافية النظام الرقمي تُنتج مجتمعًا خاضعًا للتنميط والإرهاق الذاتي.

الآليات التقنية لإنتاج التفاهة

2.1 الخوارزميات: السلطة الخفية في الفضاء الرقمي

في قلب صناعة التفاهة الرقمية تكمن الخوارزميات، تلك العمليات الحسابية التي باتت تلعب دور الحاكم الحقيقي على ما يُعرض من محتوى للمستخدمين. فهذه الخوارزميات، التي تشغل منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وتيك توك، لا تعمل وفق مبادئ الحيادية أو العشوائية، بل تستجيب لمقاييس مُعقدة تعتمد على جذب الانتباه وتحقيق أعلى معدلات التفاعل، بغض النظر عن جودة المحتوى أو عمقه المعرفي.

يشرح نيكولاس كار في كتابه (الضحالة) كيف تعمل هذه الخوارزميات على تحوير سلوك المستخدم، فتصبح عملية التصفح استهلاكًا سريعًا ومتعاقبًا لمقاطع قصيرة تفتقر إلى العمق، ما يُضعف القدرة على التركيز والتفكير النقدي. يرى كار أن الدماغ البشري يشهد تحولًا في أنماطه الإدراكية، من التأمل العميق إلى حالة من (الضحالة) العقلية المتنامية.

علاوة على ذلك، يُبيّن بيرنارد ستيغلر أن الخوارزميات هي أشكال من (التقنيات النفسية)، تعمل على تكييف الوعي الجمعي عبر إدارة الانتباه، وإعادة تشكيل العادات المعرفية، مما يؤدي إلى إنتاج نوع من (الوعي المبرمج) ينسجم مع متطلبات السوق الرأسمالي. فبدلًا من أن تكون وسيلة لتحرير المعرفة، تتحول الخوارزميات إلى أدوات تحكم تقنية تُوجه الجماهير نحو محتويات تُقوّض الفكر المستقل.

2.2 اقتصاد الانتباه: تسليع الوعي في عصر الاستهلاك الرقمي

في عصر «رأسمالية المراقبة» كما تصفه شوشانا زوبوف، لا يكون المنتج النهائي للمحتوى الرقمي هو فقط البيانات، بل الانتباه نفسه الذي يُباع ويُشترى في سوق رقمي متزايد التعقيد. هذا الاقتصاد القائم على الانتباه يحوّل المستخدم إلى سلعة، وينتج بيئة معرفية تُغرق الفرد في تدفق مستمر من المعلومات السطحية التي تصرفه عن الانخراط الفعلي في المعرفة العميقة.

توضح زوبوف كيف أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستغل البيانات المتراكمة من سلوك المستخدمين لتطوير نماذج تنبؤية، تُستثمر في تعديل سلوك المستخدمين لتوجيههم نحو محتوى يُولّد تفاعلًا عاطفيًا حادًا، غالبًا ما يكون مبنيًا على الإثارة، الجدال، أو حتى الكراهية. بالتالي، يُعاد إنتاج التفاهة كآلية ضغط ثقافي تعمل على تعطيل الفعل النقدي.

2.3 دراسة حالة: منصة TikTok كنموذج للهيمنة التقنية على الوعي

تعد منصة TikTok نموذجًا بارزًا في إظهار كيف تُمكن الخوارزميات المتقدمة من صياغة فضاء رقمي تسوده التفاهة، عبر اعتمادها على مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين. فبفضل خوارزميات التوصية التي تقرأ سلوك المستخدم بدقة عالية، يتم إنتاج تجربة استهلاكية سريعة ومكثفة تستهدف توظيف الانفعالات اللحظية.

دراسات تحليلية حديثة أظهرت أن المستخدمين يمضون ساعات طويلة في التصفح المتقطع، ما يخلق حالة من «الاستغراق السطحي»، حيث يُتداول محتوى ترفيهي سريع الانتشار ولكن من دون فرصة للتفكير العميق أو الإمعان. وفقًا لهذه الدراسات، تؤدي هذه البيئة إلى تراجع ملحوظ في قدرات التركيز والتأمل، وتحول المستخدمين إلى متلقين سلبيين يتلقون مضامين جاهزة دون مساءلة.

2.4 وسائل التواصل الاجتماعي كمساحات لتعميم التفاهة

تُضيف وسائل التواصل الاجتماعي طبقة أخرى من التعقيد على هذه الآليات التقنية، حيث تُستخدم الأنماط الاجتماعية والبيولوجية للسلوك الجماعي في تعميق تأثير التفاهة. فالآليات القائمة على «الإعجابات»، «المشاركات»، و«التعليقات» تُنشئ حلقات تغذية راجعة إيجابية تعزز من انتشار المحتوى السطحي.

تُبرز أبحاث علم النفس الاجتماعي كيف أن تأثير التوافق الاجتماعي، والضغط الجماعي، يجعل المستخدمين أكثر عرضة لقبول المحتوى التافه، وخاصةً عندما يصدر من مجموعات مرجعية أو شخصيات مؤثرة. في هذا الإطار، يُحذر فرانك فورهات، الباحث في الإعلام الرقمي، من أن هذه الديناميات تُفضي إلى «فقاعات الفقاعة»، حيث يُحاصر الفرد في بيئة معرفية مكررة تُعزز الآراء السطحية وتقلل من التنوع الفكري.

2.5 تأثير الأجهزة المحمولة وانتشار التفاهة

لا يمكن إغفال دور الأجهزة المحمولة التي جعلت من التفاهة الرقمية رفيقًا دائمًا لكل لحظة فراغ. فالهاتف الذكي والتطبيقات المصممة خصيصًا لتلبية استهلاك المحتوى السريع واللحظي تزيد من إحكام السيطرة على الوعي الجماعي.

تشير دراسات في علم النفس العصبي إلى أن الاستخدام المكثف لهذه الأجهزة يُفرز تغييرات في بنية الدماغ، خاصة في المناطق المسؤولة عن الانتباه والتركيز. وهذا يجعل المستخدمين أكثر عرضة للإدمان على المحتوى الرقمي السطحي، ويقلل من قدرة الأفراد على الانخراط في نشاطات معرفية تتطلب عمقًا وتأملاً.

التفاهة الرقمية وأثرها في الفكر الجمعي

3.1 اختزال الفكر إلى رد فعل: من التأمل إلى الانفعال اللحظي

في ظل التفاهة الرقمية، يتحول الفكر الجمعي من نشاط تأملي عميق إلى سلسلة من ردود الفعل اللحظية، حيث يستبدل التدبر الفكري بعمليات تفاعلية سريعة تستجيب للمثيرات السطحية. يوضح هربرت ماركوز في كتابه (الإنسان ذو البعد الواحد) أن المجتمعات الصناعية المتقدمة تصنع أفرادًا «مُستهلكين بُعديين» يتبنون آليات تفكير نمطية ومسطحة، لا تسمح بالتمرد أو النقد الجوهري.

هذا التحول يُنتج «وعيًا نمطيًا» ينعدم فيه التفكير النقدي، ويُقنع الأفراد بأنهم أحرار في اختياراتهم، بينما تكون قراراتهم موجهة ضمن أطر ضيقة من خلال قنوات التفاهة الرقمية التي تحفز المشاعر السطحية مثل الغضب الفوري، الفرح السريع، أو الإثارة العابرة.

3.2 الهيمنة على الانتباه: التحكم في التركيز الجماعي

الوعي الجمعي لا يُنتج تلقائيًا، بل يُصاغ من خلال السيطرة على مصادر المعرفة وموارد الانتباه. تشير شوشانا زوبوف إلى أن اقتصاد الانتباه أصبح الساحة الجديدة للصراع على الوعي، حيث يتم توجيه التركيز الجماعي إلى ما يُسمى «الترندات» أو الظواهر السطحية التي تستهلك وقت المستخدم دون أن تُغنيه فكريًا.

نعوم تشومسكي في كتابه (صناعة القبول) يبيّن كيف يتم توظيف الإلهاء والتفاهة كوسائل تقييد النقاش العام، حيث تُبدل القضايا السياسية والاقتصادية الكبرى بنقاشات فرعية عديمة الجدوى، تؤدي إلى تعطيل التفكير النقدي الجماعي وإضعاف قدرته على التغيير.

3.3 التوهين الرمزي واللغة الرقمية

يمثل التفاهة الرقمية أيضًا أزمة في اللغة والرموز التي يستخدمها الفكر الجمعي. كما يرى رولان بارت، اللغة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي «ميدان صراع رمزي» يُنتج ويُعيد إنتاج السلطة. في العالم الرقمي، تختزل اللغة إلى رموز مختصرة، إيموجيات، وميمات، تتحول بذلك إلى أشكال من التعبير تقلل من التعقيد والعمق.

هذا الانحدار اللغوي يضعف قدرة الأفراد على صياغة أفكار معقدة ويحول التفكير إلى استجابات مبسطة، ما يعزز «الفكر السطحي» ويجعل التواصل الفكري أكثر هشاشة وعرضة للاختزال.

3.4 الانعزال الجماعي وتفكيك الرابط الاجتماعي

رغم أن الفضاء الرقمي يُزعم أنه وسيلة لربط الناس، إلا أن التفاهة الرقمية تساهم في تعميق الانعزال الفردي داخل الجماعات. إريك هوبزباوم يتحدث عن «الانسحاب الجماعي» الذي يحدث عندما يفقد الأفراد الإحساس بالانتماء الحقيقي، بسبب غلبة التفاعلات السطحية التي لا توفر دعمًا نفسيًا أو فكريًا حقيقيًا.

وهكذا، يُعاد إنتاج «وعي جمعي» ضعيف ومفتت، حيث يهيمن الشعور بالوحدة بالرغم من التواجد الدائم على المنصات الرقمية، وتصبح الجماعات افتراضية بلا روابط فعلية، مما يضعف من إمكانية التغيير الاجتماعي الفعلي.

3.5 التأثير النفسي: تحول القارئ إلى مستهلك سلبي

نيكولاس كار في كتابه (الضحالة) يسلط الضوء على أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الرقمي يعيد تشكيل الدماغ، ويؤدي إلى ضعف القدرة على التركيز والقراءة العميقة. هذه الظاهرة تحول الإنسان من قارئ ناقد ومحلل إلى مستهلك سلبي للمعلومات، يتلقى المحتوى السطحي الذي لا يثير التساؤل أو التأمل.

كذلك، يضيف كريستوفر لاش في تحليله لثقافة النرجسية أن التفاهة الرقمية تعزز النزعات الأنانية، حيث يصبح المستخدم مركز اهتمامه، معززًا هويته من خلال لقطات قصيرة من الإعجابات والمشاركات، ما يؤدي إلى «استلاب الذات» وتحول الفكر إلى مجرد انعكاس لردود فعل فورية.

3.6 الديناميات السياسية: التفاهة كأداة للهيمنة

في الفضاء السياسي، تستخدم التفاهة الرقمية كسلاح ذكي لإضعاف الوعي السياسي وإرباك الرأي العام. نعوم تشومسكي وحنا أرندت أشارا إلى أن الديمقراطيات الحديثة معرضة للخطر عندما يحل الإلهاء محل النقاش الجاد، ويتحول المتلقي إلى متفرج بدلاً من مشارك.

تفاهة المحتوى السياسي، من خلال بث الأخبار المضللة، الإشاعات، والميمات السياسية، تجعل من الفكر الجمعي ساحة للانقسامات العميقة وعدم الثقة، مما يؤدي إلى تفتت النسيج الاجتماعي وتقليل القدرة على مواجهة التحديات الحقيقية.

المقارنات الثقافية وتحولات الوعي

4.1 العالم الغربي: من المعرفة إلى الترفيه الشامل

في التحليل النقدي للمجتمعات الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، يبرز نيل بوستمان في كتابه الكلاسيكي (تسلية حتى الموت) تصورًا لما يمكن اعتباره نهاية الخطاب العملي والمعرفي، حيث يتراجع الجدال العقلاني أمام هيمنة المنطق الترفيهي. بالنسبة لبوستمان، الإعلام الحديث، وبالأخص التلفزيون ثم الإنترنت، حول الخطاب السياسي والثقافي إلى عروض مسرحية تُستهلك كمنتجات ترفيهية، مما أدى إلى تفشي «الثقافة السطحية».

ومع انتقال المعرفة إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبح الإغراء السريع والمحتوى الخفيف هو المهيمن، نشهد ما أشار إليه بودريار من «التضخيم المحاكي» للواقع، حيث تنمو محاكاة الحقائق إلى حد تصبح فيه الحقيقة غير ذات معنى، وتحل محلها صور وأشكال من الواقع الافتراضي. هذه الظاهرة تؤدي إلى «فقدان المعنى» وإعادة إنتاج واقع مشوه تحكمه قوانين السوق والترفيه.

في هذا السياق، يظهر كيف أن التفاهة الرقمية ليست فقط نتاج التكنولوجيا، بل نتاج منظومة اقتصادية ثقافية تعيد ترتيب أولويات المجتمع حول الاستهلاك اللحظي والانبهار، مع تراجع الاهتمام بالقضايا الجوهرية.

4.2 العالم العربي: من التلقين الأيديولوجي إلى اللاوعي الرقمي

تعكس المجتمعات العربية حالة معقدة تجمع بين تراث ثقافي عميق، وتحديات حديثة مرتبطة بالتحولات الرقمية. في السياق التقليدي، كان الخطاب السياسي والثقافي يتسم بدرجة كبيرة من التلقين والتوجيه، سواء عبر الأنظمة السياسية أو المؤسسات الدينية والثقافية.

مع انفجار الثورة الرقمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، حدث تحوّل دراماتيكي في طبيعة الخطاب العام. إذ أدى الفضاء الرقمي إلى انفتاح هائل على مصادر المعرفة، لكن في الوقت ذاته، عمّق من ظاهرة التفاهة الرقمية التي أضحت أشبه بـ«مخدر رقمي» يعيد إنتاج حالة من اللامبالاة والسطحية.

ينوه المفكر المغربي عبد الله العروي إلى أن التفاهة في الإعلام الرقمي العربي لا تفقد أبعادها السياسية، بل تُستخدم كأداة لتفتيت الوعي الجماعي، حيث يختلط المحتوى السطحي مع خطاب سياسي ممزوج بالعاطفة المفرطة والشعبوية. هذه الظاهرة تؤدي إلى «استنزاف الذهن الجمعي» وإضعاف قدرة الشعوب على الانخراط الفعّال في قضاياها الكبرى.

يمكن ربط هذا بالتحليل الذي قدمه إدوارد سعيد عن «الهيمنة الثقافية»، حيث يبرز كيف أن السيطرة على الفضاءات المعرفية تُعتبر جزءًا من الهيمنة السياسية والثقافية، وهو ما تجسده اليوم أدوات التفاهة الرقمية في إعادة إنتاج السيطرة بأشكال جديدة.

4.3 ثقافات أخرى: نماذج من آسيا وإفريقيا

تتسم التجارب الرقمية في آسيا وإفريقيا بتنوع كبير يعكس التباين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ما يوفر أفقًا غنيًا لفهم كيف تتشكل التفاهة الرقمية عبر سياقات مختلفة.

آسيا: التقنية، البوب الجماهيري، والتفاهة الموزعة

في بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث التكنولوجيا متقدمة، يجمع الفضاء الرقمي بين المحتوى الترفيهي السطحي وثقافة البوب الجماهيري القوية، التي تتسم بالغنى الرمزي والتواصل الاجتماعي المكثف. ومع ذلك، فإن التفاهة الرقمية هنا تتخذ أحيانًا شكلًا مختلفًا، حيث لا تخلو من الإبداع والابتكار، لكنها في الوقت ذاته تظل ضمن منطق الاستهلاك السريع وتكريس الترفيه كسلطة ثقافية.

يُشير عالم الاجتماع الصيني شي شيغينغ إلى أن التفاهة الرقمية في هذه الثقافات تتداخل مع «ثقافة الوجدان الجماعي» التي تُظهر مدى ترابط الأفراد بالمجموعات عبر الفضاء الرقمي، لكن ذلك غالبًا ما يأتي على حساب تنمية الوعي النقدي والفردية.

إفريقيا: بين التفاوت البنيوي والتسلية الهامشية

في العديد من الدول الإفريقية، يُستخدم الفضاء الرقمي كمساحة للهرب من الواقع القاسي، حيث تسود المحتويات الترفيهية البسيطة التي تُعتبر متنفسًا اجتماعيًا للشباب. يعكس هذا الواقع محدودية البنية التحتية الرقمية، ومستوى التعليم، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والسياسية.

يوضح المفكر النيجيري تشينوا أتشيبي كيف أن وسائل الإعلام، بما في ذلك الرقمية منها، تُستخدم في تشكيل الوعي الجمعي، لكنها قد تصبح أداة للتسلية الهامشية التي تُبعد عن القضايا الحقيقية وتُكرّس حالة من الاستسلام. ويضيف أن «التفاهة الرقمية» في هذا السياق قد تكون سلاحًا ذا حدين، إذ تتيح مساحة للترفيه والتواصل لكنها في الوقت ذاته تكرس التهميش المعرفي.

4.4 أوجه التشابه والاختلاف: قراءة نقدية

رغم اختلاف السياقات، تظهر ظاهرة التفاهة الرقمية في كل الثقافات كعامل موحّد في تسطيح الخطاب العام وتعميم نمط استهلاكي معرفي يفتقر إلى العمق. إلا أن آليات الإنتاج، ودور التكنولوجيا، وطبيعة المحتوى، تتأثر بالبيئات الثقافية والسياسية.

في العالم الغربي، تُدار التفاهة عبر اقتصاد رأسمالي متطور ومُنظّم يُولّدها ويروجها بشكل ممنهج، بينما في العالم العربي وإفريقيا قد تأخذ التفاهة الرقمية أبعادًا ترتبط أكثر بالهيمنة الثقافية والسياسية، والفراغ المعرفي الناتج عن تحولات سريعة وغير متوازنة.

أما في آسيا، فتبدو التفاهة الرقمية أكثر تعقيدًا، إذ تتقاطع فيها الابتكارات التقنية مع ثقافات استهلاكية جماهيرية ذات أبعاد رمزية عميقة، ما يجعلها ليست مجرد تفاهة سطحية بحتة، بل ظاهرة ذات ثنائية معقدة بين الترفيه والإبداع.

نحو وعي نقدي رقمي – إمكانيات المقاومة

5.1 التربية النقدية والتفكيك الرمزي

لا تُقاوَم التفاهة الرقمية بالوعظ، بل بتعليم مهارات القراءة النقدية، والتفكيك الرمزي، والقدرة على التمييز بين الخبر والمعنى، بين الصورة والحقيقة. فكما يقول ميشيل فوكو: «كل معرفة هي موقف من السلطة». ويمكن هنا استلهام أدوات من التربية الإعلامية الحديثة (Media Literacy) التي تُمكّن المتعلم من فهم الأطر الخفية التي تُنتج بها الرسائل الرقمية.

5.2 البدائل الثقافية والإعلامية

إنتاج منصات بديلة، ومحتوى رقمي معرفي جذاب، هو السبيل لمقاومة الهيمنة الرمزية. إن بناء «اقتصاد رمزي مقاوم» يتطلب تكاتف الفاعلين الثقافيين، والتقنيين، والتربويين، لاستعادة المعنى من قبضة السوق. ومن الأمثلة المُلهمة في هذا السياق ظهور منصات يوتيوب معرفية عربية تُعيد الاعتبار للفكر والفلسفة بلغة معاصرة.

التفاهة الرقمية في عصر منصات التواصل الاجتماعي

6.1 السياق التقني والثقافي لمنصات التواصل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، وتيك توك، تطورًا هائلًا في السنوات الأخيرة لتصبح المساحات الرقمية الأساسية التي يتشكل فيها الوعي الجمعي المعاصر. هذه المنصات تقوم على آليات اقتصادية تعتمد على جذب الانتباه وتحويله إلى سلعة تُباع للمعلنين، وفق منطق اقتصاد الانتباه الذي شرحه شوشانا زوبوف.

بيد أن ما يميز هذه المنصات هو أنها ليست مجرد وسائط نقل للمعلومات، بل أدوات إنتاج معرفي وثقافي تولّد أنماطًا جديدة من السلوك والتفكير. آلان دونو كان محقًا في توصيف التفاهة كنظام رمزي يحكم هذه المساحات، حيث تصبح المنصات مسرحًا لصراعات بين العمق والسطحية، بين التمكين الفكري والتدمير الرمزي.

6.2 التلاعب بالانتباه والإدمان التقني

تعتمد المنصات على تقنيات الإدمان، مثل التنبيهات المتكررة، البث المستمر، والـ«سكول رول» (scrolling) اللامتناهي، التي تحوّل المستخدم إلى مستهلك لا واعٍ للتفاهة الرقمية. بيرنارد ستيغلر أشار في أعماله إلى كيف أن هذه «تقنيات العقل» الحديثة تعيد برمجة الأدمغة على الانخراط السطحي والمستمر، ما يعوق التفكير النقدي العميق.

خوارزميات هذه المنصات تخلق «دوائر صدى» (echo chambers) تغذي المستخدم بمحتوى يكرس توجهاته المسبقة، وتمنع تعرضه لأفكار مخالفة، ما يعمّق الاستقطاب ويؤدي إلى عزلة معرفية.

6.3 المحتوى القصير: التفاهة في صيغة مضغوطة

منصات مثل TikTok وInstagram تعتمد بشكل رئيسي على المحتوى القصير (short-form content)، الذي يستهلكه المستخدم بسرعة ويمنعه من التوقف عند عمق الأفكار أو التأمل فيها. هذه الصيغة تعزز ثقافة الاستهلاك الفوري والسريع للمعلومات، حيث يصبح المستخدم عبداً للإيقاع الزمني للمحتوى بدلًا من التحكم في تجربته المعرفية.

نعوم تشومسكي يرى أن مثل هذا التوجه يعزز «صناعة القبول»، حيث يتم السيطرة على الوعي من خلال تشتيت الانتباه وتحويله إلى لعبة إدمانية.

6.4 المناخ الرمزي: من التفاعل إلى التصنيف

تُنتج منصات التواصل أنماطًا جديدة من التفاعل الاجتماعي تقوم على تصنيف الأشخاص ضمن فئات ضيقة، مثل «المؤثرين»، «المتابعين»، و«المُعجبين»، حيث يختزل البشر إلى أرقام، بيانات، وصور جاهزة للعرض. هذا يعيد إنتاج نموذج اجتماعي قائم على النرجسية والتباهي، حيث يصبح حجم المتابعين واللايكات هو المعيار الحقيقي للقيمة الاجتماعية، كما لاحظ كريستوفر لاش في نقده لثقافة النرجسية.

آليات تفاهة المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي وأثرها المعرفي

7.1 خوارزميات التوصية: الهندسة الخفية للمحتوى

تُشكّل خوارزميات التوصية القلب النابض لمنصات التواصل، حيث تختار وتوزع المحتوى بناءً على تحليل بيانات المستخدمين، بهدف إبقائهم أطول وقت ممكن في المنصة. شوشانا زوبوف تشرح كيف تُحوّل هذه الخوارزميات البيانات الشخصية إلى «سلع» في سوق الانتباه، من دون وعي المستخدم، مما يخلق حلقة مفرغة من الاستهلاك المستمر للمحتوى.

هذه الخوارزميات لا تراعي جودة المحتوى، بل تفضل ما يثير المشاعر الفورية، كالفضول، الغضب، أو الفكاهة السطحية، لأنها تحقق أعلى معدلات التفاعل.

7.2 الميمات: لغة التفاهة الرقمية

الميمات (Memes) أصبحت وسيلة رمزية مركزية لنقل الأفكار، لكنها في سياق منصات التواصل تتحول إلى أدوات للتفاهة. رغم قدرتها على السخرية والنقد، إلا أن طبيعتها المختزلة والمبسطة تدفع الجمهور إلى استقبال الرسائل بدون تحليل أو تدبر. كما يقول رولان بارت، هذه «النصوص المفتوحة» تتطلب من القارئ تعبئة المعنى بسرعة، ما يفضي إلى تثبيت أفكار سطحية وسريعة الزوال.

7.3 اقتصاد الانتباه والإرهاق المعرفي

يقود إغراق المستخدم بالمحتوى إلى حالة «الإرهاق المعرفي» (Information Fatigue)، حيث يفقد الفرد القدرة على التمييز بين المعلومة الجيدة والتافهة. نعوم تشومسكي وحنا أرندت أشارتا إلى أن هذا الإرهاق يساهم في خلق حالة من اللامبالاة السياسية والثقافية، ما يجعل المستخدم عرضة للسيطرة الرمزية، ويقلل من قدرته على التفكير النقدي والمبادرة الاجتماعية.

7.4 الفيروسية والانتشار: التفاهة في أوجها

الخاصية الفيروسية للمحتوى على المنصات تعزز انتشار التفاهة، حيث يُفضل المحتوى الذي يُنتج ردود فعل عاطفية سريعة، على حساب المحتوى العميق. هذه الآلية تفضي إلى تشكيل «ثقافة الموجة اللحظية» (Ephemeral Culture)، التي تميل إلى استهلاك المحتوى بسرعة ونسيانه فورًا.

هذا الواقع يعزز من هشاشة الوعي الجمعي ويحول النقاش الثقافي والسياسي إلى مسرحية قصيرة الأمد، حيث لا يُترك مجال للتفكير أو النقاش العميق.

خاتمة

لم تعد التفاهة الرقمية مجرد ناتج عرضي لتطور الوسائط أو فرعًا هامشيًا من ثقافة الترفيه، بل أصبحت تعبيرًا نسقيًا عن بنية رمزية تفرض هيمنتها عبر إعادة تشكيل أنماط الإدراك والإحساس والتفكير الجمعي. إنها ليست سطحية بالمعنى البسيط، بل عمقٌ زائف يعيد صياغة علاقتنا بالمعنى، ويُفرغ التجربة الإنسانية من ثقلها التأملي لصالح الإيقاع، والسرعة، والتكرار.

لقد كشفت هذه الدراسة أن التفاهة الرقمية تُمارس سلطتها عبر تقنيات خفية من التوجيه الرمزي، تبدأ من خوارزميات التوصية وتنتهي بإنتاج ذائقة جمعية جديدة، تحوِّل الإنسان من فاعل معرفي إلى مستهلك انتباهي، وتحوّل الثقافة من حقل للصراع الرمزي إلى واجهة عرض لتفاهات متكررة. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذه التفاهة عن منطق الرأسمالية المتأخرة، التي تسلّع ليس فقط المنتجات، بل الوعي نفسه.

غير أن الاعتراف بهيمنة هذه المنظومة لا يعني الاستسلام لها. فإمكانيات المقاومة كامنة في الفعل النقدي، وفي بناء أدوات رمزية بديلة تعيد ربط الإنسان بأسئلته الكبرى. ويتطلب هذا جهدًا تربويًا وثقافيًا طويل النفس، يربّي على الشك، ويُعلّم التفكيك، ويزرع حسًّا معرفيًا يُعيد الاعتبار للحقيقة والمعنى.

إن المعركة ضد التفاهة الرقمية ليست معركة ضد التقنية في ذاتها، بل ضد اختزال الإنسان إلى مستهلك للمحتوى لا يُسائل، وضد اختزال الثقافة إلى محاكاة لا تُزعج ولا تُفكّر. إنها معركة من أجل استعادة الإنسان كثقافة، وككائن رمزي حر، في وجه إمبراطورية الصورة التي تغمر كل شيء وتُفرّغ كل شيء.

المصارد والمراجع:

1- شوشانا زوبوف – “عصر رأسمالية المراقبة” (The Age of Surveillance Capitalism)

o تُعد هذه الدراسة مرجعًا أساسيًا لفهم كيفية استغلال الشركات الكبرى للبيانات الشخصية في تشكيل السلوك البشري.

o مقال مراجعة من صحيفة الغارديان:

2- كريستوفر لاش – “ثقافة النرجسية” (The Culture of Narcissism)

o يتناول هذا الكتاب تأثير الثقافة الاستهلاكية على الهوية الفردية والجماعية.

o مقال ملخص من ويكيبيديا:

3- هربرت ماركوز – “الإنسان ذو البُعد الواحد” (One-Dimensional Man)

o يحلل ماركوز كيف تؤدي التكنولوجيا والثقافة الاستهلاكية إلى تقييد التفكير النقدي.

o مقال ملخص من ويكيبيديا:

4- جان بودريار – “المحاكاة والمحاكيات” (Simulacra and Simulation)

o يستكشف بودريار كيف أن الواقع أصبح محاكاة للصور الرمزية في العصر الرقمي.

o مقال ملخص من ويكيبيديا:

5- رولان بارت – “الأساطير” (Mythologies)

o يحلل بارت كيفية تحويل الثقافة الشعبية إلى أساطير حديثة تعكس الأيديولوجيا السائدة.

o مقال ملخص من ويكيبيديا:

- مقال من Wired يناقش كيف أن لعبة “بوكيمون جو” تمثل نموذجًا لرأسمالية المراقبة:

- مقال من The Guardian يناقش تأثير رأسمالية المراقبة على الديمقراطية وحرية الأفراد:

- مقال من The New Yorker يستعرض أهمية عمل رولان بارت “الأساطير” في فهم الثقافة الحديثة:

– Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Translated by Sheila Faria Glaser, University of Michigan Press, 1994.

– Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Richard Nice, Harvard University Press, 1984.

– Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs, 2019.

– Lash, Christopher. The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. W. W. Norton & Company, 1979.

– Marcuse, Herbert. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon Press, 1964.

– Chomsky, Noam. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Co-authored with Edward S. Herman, Pantheon Books, 1988.

– Postman, Neil. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. Penguin Books, 1985.

عدد التحميلات: 14