إجابة السؤال الصعبالباب: مقالات الكتاب

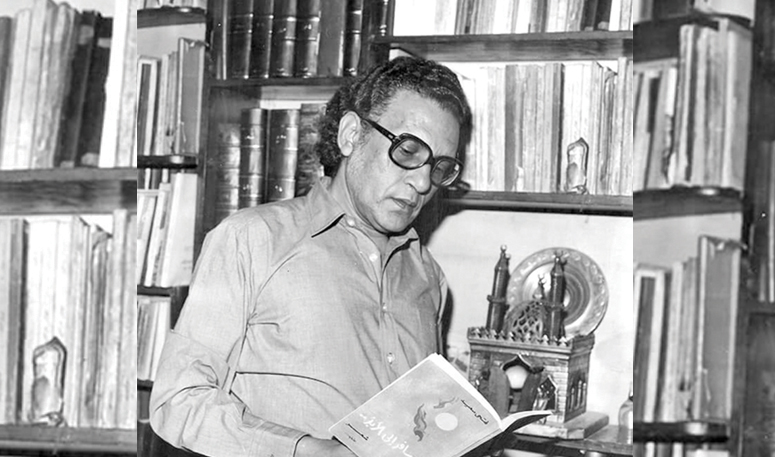

| السمّاح عبد الله مدير بيت الشعر المصري |

ثمة أسئلة لا إجابات لها، لأنه ثمة أحداث لا تفسير لها، ذلك أن هناك أشخاصًا غير عاديين، تمر بهم مواقف غرائبية، وأحيانًا ما يسألوننا عن تفسيرها، ولكننا مساكين.

في شبابه، أحب الشاعر "فتحي سعيد" فتاة إسكندرية باذخة الجمال، شعرها قصير، ومدور على أطراف وجهها الدائري، وكأنه مرسوم في لوحة فنان من فناني عصر النهضة، وكانت عندما تمشي على كورنيش بحر الإسكندرية، توقع خطواتها من بحر الخبب الذي يحبه الشاعر، أما الشاعر فقد كان يلبس قميصًا مشجرًا على اللحم، ويسبسب شعره للأمام قليلاً، وكان يربط مفاتيحه في عروة البنطلون، فتشخلل شخللة العشاق مع كل خطوة، وكان يتابع خطواتها التي على مقاس بحره الشعري.

غير أن ظروفها العائلية لم تكن تسمح لهما باللقاء كثيرًا، وكانا يعوضان ذلك بالخطابات الغرامية الملتهبة، كانت تجلس على دكة في الشاطئ كأنها تستريح من عناء المشاوير، وعندما تقوم، يسارع هو بالجلوس عليها، ويمد يده لجزمته كأنه يحكم رباطها، وبأصابعه العاشقة يلتقط خطابها الذي تركته بجوار رجل الدكة، أما هو، فقد كان يقف على سور الكورنش وهو يأكل سندويتش الفول، كأنه جوعان، ثم ينفض يديه من ردة السندويتش، ويمسح فمه بالمنديل، ويترك المكان، ويمضي، لتجيء هي، وتقف في المكان نفسه الذي كان يأكل فيه السندويتش كأنه جوعان، وتخرج من شنطتها مرآة وكأنها تسوي أطراف شعرها القصير، وفي اللحظة نفسها، تلتقط خطابه الذي يرد به على خطابها، وتضعه مع المرآة في شنطتها، ويؤكد "فتحي سعيد" أن هذه الخطابات تتجاوز المائة خطاب، فقد اعتاد كل يوم قبل أن ينام، أن يكتب لها خطابًا يسرد فيه ما مر به من أحوال طوال اليوم، وينهيه بكلام عن الشوق واللوعة والحنين، ولا ينسى أن يضمنه بعض المقطوعات من شعره الموزون المقفى الذي يتناسب تمامًا مع خفة خطواتها التي تكاد لا تلامس الأسفلت، وهي كانت ترد على رسائله برسائل أكثر حميمية، وقد التقيا بالفعل وجهًا لوجه ثلاث مرات، مرة في فرح عائلي، واستطاع أن ينفرد بها في البلكونة الجوانية، ويقول لها كل حاجة وهو ذائب في عسل عينيها الوسيعتين، ومرة في أتوبيس النقل العام، وقد استقلاه من سيدي جابر وحتي المنشية، وعادا إلى سيدي جابر، وهكذا ثلاث مرات، لم يكونا يتكلمان كثيرًا، فقط هو ممسك بيدها، وهي ناظرة في عينيه الشاعرتين، أما المرة الثالثة والأخيرة فقد كانت وهما يضعان كلمة النهاية على علاقتهما التي استمرت لأكثر من سنتين كاملتين، كانت من أجمل أيام "فتحي سعيد"، أما كلمة النهاية التي كتباها بدموع ساخنة، وقصائد محروقة، فقد كانت نتيجة طبيعة لأن فتاته أصلاً مخطوبة، وقد تم تحديد موعد زفافها، خاصة وأن أخاها أمسك مرة بإحدى هذه الخطابات المتبادلة بينهما، فاعترفت أخته له بالحقيقة كلها، وهو صفعها على وجهها، واتجه ليقابل الشاعر "فتحي سعيد"، وتشاجر معه مشاجرة كبرى، تدخل فيها القهوجي والمكوجي وبائع الروبابيكية، على إثرها أيقن الشاعر العاشق بانتهاء الحكاية.

الشاعر المؤرق بالعشق الممنوع لم يحتمل الأمر، وقرر الهجرة نهائيًا عن الإسكندرية كلها، كان قد أنهى دراسته، وكان على موعد مع الشعر في القاهرة، وكانت ثورة يوليو تبحث عن وجوه جديدة في الشعر والصحافة والإذاعة، لكن ذكراها ظلت ساكنة في فؤاده طوال الوقت، يسترجعها فيسترجع معها زمانًا جميلاً لن يعود أبدًا، وكان وهو مسافر إلى القاهرة يقول:

يا ذلك الذي أطل

من أنتَ ما الحكاية

لم يبق بعد النار غير حفنة الرماد

الكون خارقٌ ومنعتقْ

والخبز يابس والملح تَلْ

والعاصفات أقلعت بسندباد

كموجة تدمر السدود تنسف الأجيال

وتفتح الأبواب للقيامة

وهكذا يا سادتي بدا لي السؤال

عاري الوجهِ يتيم الاتجاه.

مرة، في عام 1980، كان خارجًا من مبنى الإذاعة والتليفزيون، المفترض أنه سيذهب للقاء "صلاح عبدالصبور" في هيئة الكتاب، لكي يتفقا على حلقة يسجلانها معًا في البرنامج الثاني، لكنه لا يعرف لماذا لم يذهب لصديقه الشاعر، ولماذا قادته قدماه إلى شارع عدلي بوسط البلد، وقد سأل نفسه وهو يمشي لماذا جئت هنا؟، ولما لم يجد إجابة، استدار ليعود لهيئة الكتاب، وفي استدارته وجدها أمامه.

لم يصدق، ووجد نفسه يحتضنها في الشارع، وهي انتابتها حالة بكاء شديد، ولما جلسا في جروبي عدلي، راح ينظر إليها، وبرغم مرور أكثر من عشرين عامًا على لقائهما الذي كتبا فيه كلمة النهاية، إلا أنها كانت كما هي، مازالت في العشرين، ومازالت قصة شعرها دوارة فوق جبينها اللألاء، لم يتغير فيها شيء على الإطلاق، وبالرغم من أنه كان على مشارف الخمسين، إلا أنه أحس أنه عاد شابًا يتنطط في الأتوبيسات لكي يلحق بها، بقميص مشجر على اللحم، وبنطلون مربوطة مفاتيحه في عروته، وكأن لقاءهما كان بالأمس، استرجعا ذكريات الأيام الخوالي وهما يشربان القهوة، ورددت عليه مقاطع كاملة من خطاباته الغرامية الملتهبة التي كان يسهر طوال الليل ليكتبها لها، فسألها باندهاش:

أما زلت تحتفظين برسائلي؟

بابتسامة رقيقة أجابته:

هي فرحي الخاص، دائمًا ما أعود إليها، وأقرأها مسلسلة وكأنني أقرأ رواية.

ثم فتحت حقيبة يدها، واستخرجت الخطاب الأخير الذي كتبه لها بعد هجرته من الإسكندرية إلى القاهرة، وكان مؤرخًا في 28 نوفمبر 1959، وهو التهمه بعينيه وبقلبه وبدموعه المالحة، واستأذنها في أن يحتفظ به، لكنها رفضت، فهو قطعة من لحمها، على حد تعبيرها.

اتفقا على لقاء ثان في الغد قبل عودتها للإسكندرية، وسلم عليها ورجلاه لا تكادان تحملانه، وبالطبع ذهب قبل الموعد بساعات، فهو لا يسترجع ذكرى، بقدر ما يسترجع عمرًا كاملاً، لكن انتظاره طال كثيرًا، حتى أيقن أنها لن تجيء، فعاد إلى بيته، وظل لفترة طويلة أسير شارع عدلي، يسير فيه بلا مناسبة، ويحوم حول جروبي دون أن يدخل، منتظرًا معجزة ما.

وكان لا يجد غير الشعر ملاذًا:

في كتاب الحب كانت ورقه

من أحرف مُحْترقِه

لمحتها في لحظة مُخْترِقه

حكاية مختلَّقه

قرأتُها في نظرة مُسْتَرقه

موءْودةٍ في الحَدقه

بدمعة مغرْورقه

فأنا صعلوكُ تلك الاروقة.

معاقرة الشعر، لم تطفئ لظى قلبه، فقرر أن يسافر للإسكندرية بحثًا عنها، فثمة كلام لم يكتمل، وثمة أخبار لم يعرفها، وثمة موعد معقودة ثوانيه ودقائقه في شارع عدلي لم يتحقق، عاد إلى الشوارع نفسها، وإلى النوادي ذاتها، وإلى الأتوبيسات التي تعبر الإسكندرية من سيدي جابر وحتى المنشية، ولما فرغت كل حيل العشاق من يديه، اتجه مباشرة إلى بيت أخيها في محرم بك.

هو حكى لأخيها الحكاية كلها، كان موقنًا بأن مرور كل هذه السنوات قد خفف من وطء القصة، سأله أخوها بهدوء:

قابلت من في القاهرة؟

بيقين تام أجابه:

أختك.

الأخ قام من كرسيه، وأمسك بيد ضيفه، واتجه به ناحية صورة معلقة على الحائط، وأشار عليها وهو يقول:

أختي ماتت منذ خمسة عشر عامًا، وهي تلد ابنتها البكرية.

لكن الشاعر لم يصدق، وكيف له أن يصدق وقد قابلها منذ أقل من شهر في القاهرة، لذلك، فقد أصر على أن يذهب معه إلى مقبرتها، لكن الأخ لم يكن فاضيًا لمشاغل الشعراء العشاق الجنونية هذه، فاكتفى بأن أعطاه عنوان مقابر العائلة في سيدي بشر، فانطلق إلى هناك، ليقرأ على شاهدة المقبرة اسمها، وتاريخ رحيلها، لم يكن قادرًا على البكاء، فقد جفت الدموع كلها:

رغم طول السنينْ

كلما ضمَّنا مُنحنَى في الطريقْ

أو مكانٌ سحيقْ

ضاقَ بي بعد حين

لم تعد تحتوي مرة أو تُريقْ

سمَّ هذا الرحيقْ

علني أرتوى ليلةَ

أو أفيقْ

من دمى فاشربوا

بعض هذا العقيقْ

واشهدوا من دمى

كل هذا العقيقْ.

وهكذا، ظل في حيرته الطويلة، لم يكن متبقيًا له غير هذه الاندهاشة التي كان يواجهني بها متسائلاً:

بماذا تفسر هذا الأمر؟.

كنا نخرج من علي بابا، أو استلا، ونتمشى حتى بيته في معروف، ودائمًا ما كان يعرج على حكايته العجائبية، ودائمًا ما أكون أكثر حيرة منه.

آخر مرة رأيته فيها، كانت في بيته، ذهبت إليه أنا والشاعر "محمد أبو دومة"، لنسلمه أول نسخة من ديوانه الذي أصدرته هيئة الكتاب (ثرثرة على مائدة ديك الجن)، كان ممددًا جسمه على كنبة في الصالة، فقد استفحل المرض في كبده، وكان لا يستطيع أن يتحرك كثيرًا، كان ذلك قبل رحيله بأيام قليلة، وأعاد عليّ سؤاله القديم وهو يسلم عليّ، وأنا لم أكن أملك إجابة.

تغريد

اكتب تعليقك