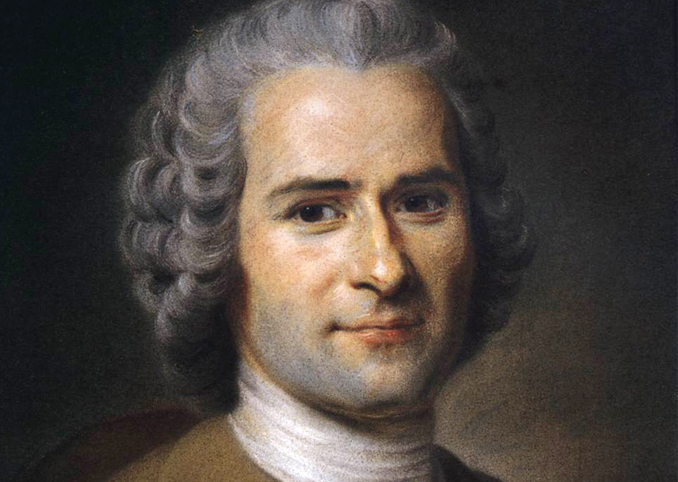

في محراب الطبيعة عن كتاب «إقرار الإيمان» لجان جاك روسوالباب: مقالات الكتاب

| د. سعد بن مرعي طبيب وكاتب، أبها - السعودية |

يقال بأن حياتنا عندما نبذلها لذواتنا فإنها تبدو قصيرة ضئيلة، تبدأ من حيث نعي وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود. أما عندما نعيش لغيرنا، أي عندما نعيش لفكرة، فإن الحياة تبدو طويلة عميقة؛ تبدأ من حيث بدأت الإنسانية وتمتد بعد مفارقتنا لوجه الأرض.

وسواءً كنت من محبي روسو أم لم تكن فإنك بالتأكيد ستلمس فيه تحمل مسؤولية أكبر من ذاته، بل إننا نراه في هذا الكتاب ـ والذي هو جزءٌ من آخر كتبه (إميل) – يحمل همًا يتعدى حتى مجتمعه وسياقه الحضاري الغربي ليحمل هم الإنسانية جمعاء. ولعل هذا نابعٌ مما نلمسه في تنشئة روسو من تربيةٍ دينيةٍ تفاوتت بين البروتستانتية والكاثوليكية؛ ربما إنها جعلته ينظر للعالم نظرته القيمية تلك. وهو في تربيته الدينية يشترك مع غيره من الكتاب والمفكرين والمشتغلين في الحقل الاجتماعي خصوصًا، من أمثال هوبس، يونغ، وغيرهم ، مما يجعلني أتساءل عن السبب وأترك لحضرات القراء الاستنتاج أيًّا يكن.

يحسب لروسو في هذا الكتاب عدم استغراقه التام في الأفكار التجريدية، وربما كان ذلك لما عرف عنه من ممارسته لأنشطة فنية موسيقية، ومسرحية، والتي ربما، نمت فيه إحساس الجمال وإدراكه وتقديره وتقدير الطبيعة التي إنما كان الجمال محاكاةً لها كما يرى روسو. وفي روسو أيضًا نلمس أثرًا باقيًا لنظرية المحاكاة التي طورها أفلاطون وأرسطو من قبل؛ فهو في مواجهة المنهج الديكارتي الذي يعتمد التفكير المطلق، وسيادة المنطق الرياضي العقلي المجرد من الحس، يدعو روسو إلى التجربة، والحس الذي من خلاله تُسلتهم الطبيعة أم القوانين. ويضع روسو - من خلال منهجه - الإحساس كمستوى أعلى من التفكير والعقلانية، بل هو عين العقل عنده، ويجعله أيضًا أرجى المراجع الأخلاقية لديه إذا هو سلم من المقابلة بين الأحاسيس المتعلقة بالموجودات المنفصلة عن بعض.

في ضوء بحث روسو الحقيقي عن الحل، في كتابه هذا، وعدم استغراقه في المشكلة يبدأ (الخوري السافوي) مباشرةً بإقرار الإيمان ونبذ التشكيك الفلسفي المجرد في كل شيءٍ روحي، وأخلاقي، وفي كل ما يمس جوهر الإنسان الخاص عن باقي المخلوقات. فيعرض الخوري السافوي إقراره وكأنه للتو خرج من دوامة معاركٍ لا تنتهي، ومؤمنًا بأنه لا فائدة من المعارك، فهو يبتدئ إقراره برجاء عدم المجادلة، ويبدي عدم الاكتراث كثيرًا إذا كان المُخاطب يعتقد بأنه على حقٌ أم لا. " العقل مشاع بيننا " هكذا يقول. وهو يثبت أيضًا وجود الله، وكلية قدرته، وعلمه، وخيره، ولا يكتفي بذلك في أثناء تقريره لـ (الدين الطبيعي) أو (دين الفطرة) بل إنه يؤمن أيضًا بمبدأ الثواب والعقاب الأخروي. ثم يتصدى بعد ذلك لرجال الكنيسة من دون هوادة بأسئلةٍ في غاية العمق رافضًا فيها كل ما هو ميتافيزيقي أو كان فوق العقل. ولكنه في الصفحات الأخيرة من الكتاب يعود ويبقي على ماء وجه الكنيسة من خلا ابداء الاعجاب بكثير من الأسس الأخلاقية والإنسانية التي نشرتها وتقوم عليها الديانة المسيحية، مدافعًا عن أهمية الدين في المجتمع كمرجعٍ للأخلاق السامية، والتي يراها ضرورية ولا غنى عنها للمجتمع. وفي ضوء هذا الموجز يمكن تقسيم الكتاب الى ثلاثة أقسام رئيسية: قسمٌ ينتصر فيه للدين الطبيعي والعناية الإلهية، وقسم ينكر فيه على كل دينٍ قائمٍ كل الخوارق والنبوة والكتب المقدسة، وفي القسم الثالث يعود ويقرر أن الأديان القائمة قد تصلح لأن يقوم عليها صلاح المجتمعات والأفراد أخلاقيًّا.

يريد روسو أن يؤسس في كتابه لدين جديد يقبله المنطق، ولكن المشكلة كل المشكلة تكمن في المنطق ذاته. ذلك لأنه يبدو أننا كبشر نريد أن ندسم خارطة المنطق على صفحة أعيننا أكثر مما يعنينا المنطق ذاته، وكأننا كبشرية، عالقون في سفينة ضائعة في وسط بحر الوجود اللامنتهي، ومن خلال قمم جبال الجليد التي تناثرت فوق سطح ذلك البحر نحاول أن نرسم خريطة بأذهاننا لما هو كائن تحت هذا البحر اللجي المظلم. إن عقولنا تحاول أن تفسر هذا العالم من حولنا بما لدينا من معرفة، وأن نحشر كل هذا الكون الذي لم نحط بنهايته في معادلات رياضية ومنطقية. ولكن وبعد كل لحظة تجلي عظمى لأي رجل ملهم مر على تاريخ البشرية الطويل، يتبين لدى البشرية مجددًا أن هذا الكون لا يخضع لمنطق، وليس هناك من معادلة واحدة، مهما كان تعقيدها أو كانت بساطتها، أن تحلَّ لغزه المبهم، أو ربما أننا لم نبلغ درجة التمام في إدراكه، ما يخولنا أن نفسره تفسيرًا تامًا يشمل كل محتوياته وكل تناقضاته. ولكن هل وجود هذا الإدراك التام حقيقة، وكيف لنا أن نعرف حقيقة وجوده ونحن في هذا الظلام الدامس من الحيرة.

يحدثنا الشاب المنفي في الكتاب عن جحيم الشك الذي ألهب قلبه وجعل دموع الغضب تتدفق من عينيه، وعن حنقه الذي خنقه. يحدثنا عن مقاومة ذلك الشك في وسط " خدم أذلاء" يسخرون منه، وكيف أنه في وسط ذلك الجحيم يستودع العالم بأسره أسراره. وفي وسط هذه المعاناة تلوح له بارقة أمل: الفكرة الأولية؛ الألوهية هي فكرة بدائية جليلة، لم يكن الإنسان البدائي في حاجةٍ حتى أن يدركها، فهي في صميم فطرته، والإنسان الفطري ليس بحاجةٍ لأي دليل على ذلك، فهي في كل سمعه وبصره، وليس بحاجة أيضًا أن يرشده أحد إليها، ولا كيف يقدرها ولا كيف يتفاعل معها، فهي في غريزته. ولكن الخيالات السخيفة والمجادلات السفسطائية العقيمة ستبطل هذه الحقيقية. كل ما عليه الآن هو أن يصب جام غضبه على أولئك المتملقين المداهنين بالدين الذين اتخذوا الجنة والجحيم وسيلةً للتلاعب بالألفاظ في دهاء المجادلات الباطلة، وعلى أولئك المتحررين الذين طغى على قلوبهم النسيان، وقادهم إلى ضياع سريع، ولم يهيئ لأيٍّ منهم إلا " خصال صعلوك وأخلاق زنديق". كلا الفريقين إذًا يستحق سخطه وحنقه الذي كان قد خنقه من قبل، بما اقترفوه من خيالات هوائية مسخت الفطرة السليمة.

في هذا الكتاب تظهر لنا فكرة (الاعتزال والظهور) واضحة جلية، وإن لم يكن تسميتها على وجه الدقة موجودًا في الكتاب. فنرى ذلك الفتى المنفي - والذي تبين فيما بعد إنه روسو نفسه – وهو يشرح فترة اعتزاله من دون أن يدركها، وقد حمله عليها الضجر كما يقول، ولكن هذا الضجر استبدل فضيلته فحفظ براءته من أن تنحط الانحطاط البهيمي المجرد من اللذة، الذي يراه روسو يخمد الخيال ولا يذكيه. وتتجلى أيضًا فترات اعتزاله في "بغضه المتجبر للناس" كما يقول، وفي مرارته الطبقية ضد الأغنياء إذ يقول عن شعوره إذا رآهم: "حتى كأن سعادتهم المزعومة اغتصبت من سعادتي". ولكن مظاهر ظهوره هنا لم تكن على النقيض من مظاهر اعتزاله؛ فقد زاد زهوه واعتزازه بنفسه إلى أن أًصبح قسوةً في الروح، مما جعله ينظر بعين الرثاء لما يرتكبه غيره من أخطاء، وأن يستحيل ازدراءه للناس إلى عطف. وكان في كل هذا ينسب الفضل الى ذلك الإكليريكي الورع، والذي هو الخوري السافوي نفسه. لقد عرف أن حقيقة شعوره بالتعالي وازدراء الآخرين، هو شعوره بضعف نفسه وازدراء ذاته، مما جعله من الآن فصاعدًا مشفقًا على ضعف البشرية ووقوعهم ضحايا لرذائلهم الذاتية ورذائل الآخرين.

ربما أن روسو ينكر النبوة وينكر الرسالة، لكن مالم يعلمه روسو أنه وبقوة سنن إنزال الأفكار إلى أفعال؛ حول نفسه تلقائيًا إلى نبي. وها هو ذا يتلقى – بعد أن ذاع صيت كتابه – الرسائل التي ترجو منه الخلاص، وتلتجئ به من عذابات الروح. فلا يبدو أن هناك مفرٌ من مشكلة أبدية بدت في عقبى كل محاولات المصلحين عبر التاريخ؛ وهي أن الأفكار بطبيعتها علوية، لا يؤثر فيها زمنٌ ولا يطالها فناء، ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الأشياء الأرضية المادية من المفارقات والمتضادات والطبيعة الجدلية التي تكون نهايتها الفناء. إذًا، فمرحبًا بك يا روسو في عالٍم يحكمه الزمن. مرحبًا بك في عالمٍ يجب أن تتجسد فيه الأفكار في شخصٍ ما، لكي يتعلق به الناس ويتبعونه، فهو ابن الاله وهو النبي المرسل. ويجب أن تتجسد الشرور في أشخاصٍ أيضًا، لكي يكرهها الناس ويحاربونها ويقتلونها ربما. وكذلك يكون على "إحساس الفطرة" الذي جعلته مرجعًا للأخلاق أن يتمثل في قوانين يعفو عليها الزمن يومًا فتصبح كالسلاسل التي كنت تلعنها، بل والأدهى من ذلك والأمر أن يتسلق على قوانين فطرتك تلك مجموعة من الطفيليات البشرية التي ستعتاش عليها يومًا ما. وما الحرية التي ظلْت عليها عاكفًا إلا عنوانٌ حضاريٌ آخر تسفك باسمه الدماء كما سفكت يومًا باسم الإله. ربما أن على روسو أن يرى في النبوة والرسالة وكل الأشياء الخارقة الأخرى التي استبعدها من دينه الجديد "فكرة بدائية جليلة" كما رأى فكرة الألوهية ذاتها من قبل، تنغرس في أعمق أعماق الوجود الإنساني، ولا سبيل إلى انتزاعها، بل عليه أن يملئها كما ملئها جميع الملهمين من قبله. وحين يتم ذلك سيدرك أتباع روسو أنه كان أحد الذين قال عنهم: أنهم "يهوشون فكرة الكائن الأسمى".

قرأت في أحد التعليقات على الكتاب ما نصه " في هذا الكتاب يؤكد روسو كما في كتبه الأخرى على فكرة أصبحت الآن قديمة؛ وهي الحس الفطري ومرجعية الضمير..." وأنا من جانبي أتفق مع القول بأن نصف المعرفة شيءٌ سيء، ولكن الكثير من المعرفة بالتأكيد شيء جيد. غير أني يئست من بلوغ الكفاية من المعزفة وأيقنت أنه في كل مراحل تطورنا كبشر، لا يمكن لنا إلا امتلاك جزءٌ من المعرفة، أو بالأحرى جانب من المعرفة، وهوما يجعلنا دومًا عالقين في الظلام. فهل أراد روسو انتزاعنا من ظلام أنصاف المعرفة إلى نور اللامعرفة والحس البدائي الفطري، ولكن يا للمفارقة! ها هو شخص يأتي الآن بعد أكثر من قرنين من الزمان، ويقول بأن فكرته تلك أصبحت قديمة.. وهذا بلا شك يؤكد أن كل ما أسس له روسو كان جزءًا من تحولات المعرفة البشرية الناقصة عبر العصور، ولا يبدو أن روسو نفسه ينكر ذلك.

يقول شاتو بريان عن هذا الكتاب وأثره في هدم بناء حكومات أوروبا وفرنسا خصوصًا: إن "الحقيقة لا تفيد أشرار الناس، وأنها يجب أن تظل دفينةً في صدر الحكيم مثل الأمل في قلب صندوق بندورا، ولو أنني عشت في عصر جان جاك روسو لوددت أن أكون تلميذه، ولنصحت أستاذي حينئذ بأن يكتم سره" ولكن بالنظر إلى الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب نستطيع أن نجزم بأن روسو لم يكن بحاجةٍ إلى تلك النصيحة، فلعله أدرك شرور كنز المعرفة عندما قال على لسان الخوري السافوي "إني أعتقد أن تحريض امرئٍ على ترك الدين الذي ولد فيه أحضانه إنما هو تحريض على اقتراف الشر، وبالتالي فهو اقتراف للشر. وحتى تتهيأ لنا أنوار أعظم يجب أن نحتفظ بالنظام العام، وأن نحترم القوانين في كل بلد، وألا نعكر ما تفرض من عباده، وألا نحمل المواطنين على التمرد لأننا لسنا على ثقة مما إذا كان خيرًا لهم أن يتخلوا آرائهم ليعتنقوا آراءًا أخرى، في حين نحن على يقين من أن عصيان القوانين شر" ويقول في موضعٍ آخر "إن المغالاة في المعرفة تؤدي إلى عدم التصديق". لكن روسو يعتد بحسن نيته وسلامة مقصده في ما يتعلق بآثار كتابه الهدامة، فلقد ظل مزهوًّا غاية الزهو بما رآه فيه من "سمو الخواطر" و"أعذب الأحلام لرجل خير" ويرجو أن يأتي اليوم الذي يأخذ فيه الناس ما في هذا الكتاب بـ"نبل إدراك وحسن نية".

ربما أن روسو كان يتعلق بقشة أمل أخيرة؛ وهو أن البشرية لا تعرف بالقدر الكافي، وأن تمام المعرفة تقضي على سموم التناصف فيها. حلم ربما أن يصل وتصل البشرية معه إلى الحقيقة المطلقة، والتي يغيب في سطوع ضوئها جميع المعارف النسبية السامة. لقد حلم قطعًا بالكائن الأسمى والمحرك الأول والمهندس الأعظم.

يتخذ روسو في الجزء الأخير من الكتاب صوت الحكيم الحليم، والذي صقلته التجارب ليتحدث بلغةٍ توفيقية بين الدين والفلسفة، ليواجه نسخةً منه بدت وكأنها أكثر اندفاعًا وغرورًا فيما سبق من الكتاب، وكأنه ذلك النبي، الذي هو بدون رسالة، يشدو بترانيم السلام في محراب الطبيعة.

تغريد

اكتب تعليقك