تاريخ فكرة الانقراضالباب: مقالات الكتاب

| إبراهيم عبدالله العلو مترجم سوري مقيم بمدينة يوما – ولاية أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية |

تأليف: الدكتور توماس موينيهام. جامعة أوكسفورد.

ترجمة: إبراهيم عبدالله العلو

كتب الأمير الروسي فلاديمير أوديوفسكي في عام 1844 قصة قصيرة تتحدث عن مستقبل البشر وكيف ترحب البشرية المثقلة بزيادة السكان واستنفاذ الموارد "بالمسيح الأخير" الذي يوجه النوع البشري المنهك لارتكاب هلاك جماعي عبر نسف الكوكب.

وقبل ذلك ادعى الشاعر الإيطالي جياكومو ليوباردي في عام 1836 أنه لو قيض للنوع البشري الانقراض "لما شعرت الأرض بفقدان شيء".

أعلن ماركيز دوسادي قبل ذلك بثلاثة عقود أنه "لن يكون هناك أفضل من الانقراض التام للجنس البشري."

استقرأ عالم الطبيعة الفرنسي كومتي دو بوفون في عام 1756 نوعًا آخر من أنواع الحياة يرث عرشنا كمتأمل ذروي" فيما لو هلك النوع البشري.".

وفي سياق تلك الأفكار نرى أن الانقراض البشري فكرة جديدة بالمقارنة مع غيرها. إذ ظهرت للمرة الأولى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تعاني الفكرة من قلة البحث والدراسة ولكنها ذات تاريخ مهم حيث تعلمنا دروسًا حول ما يعنيه كوننا بشرًا في المقام الأول وما تفرضه علينا تلك الكينونة.

يحتم علينا دورنا كفاعل عقلاني القيام بدور الفاعل المسؤول والذي يعني ضمنًا الاعتراف بالمخاطر الماحقة أمامنا مما يسمح لنا برؤية الاستجابة المتنامية اليوم للمخاطر التي تهدد وجودنا والتي تتوائم مع مشروع مستمر بدأ أولاً منذ عصر التنوير ولم ينتهي بعد.

تساعدنا استعادة قصة اهتمامنا بمصيرنا المحتوم على تأسيس ما الذي يتحتم علينا الاهتمام به والآن أكثر من أي وقت مضى بما أن القرن القادم سيكون أخطر قرن نشهده على مدى السنون.

وبالفعل ورغم توقعات أوديوفسكي فإن تلك القصة ليست كلها فناء وأسى.

مع بواكير ظهور أوائل التحذيرات بمخاطر انقراضنا عبر القرن الثامن عشر ظهرت أولى التوقعات المنطقية لتقليل أثرها.

تتراوح تلك من رؤية اللورد بيرون عام 1824 للبشرية وهي تتفادي المذنبات القادمة بوسائل أنظمة الدفاع الباليستي الكونية إلى ذكر جين بابتيست دو جرينفيل عام 1805 "للآلات" الجيو هندسية العملاقة التي تستخلص الغذيات المتضائلة من بيوسفير متهالك عن طريق تسوية السلاسل الجبلية وتحويل البحار إلى توقع بينوي دو مالية الذي يعود لعام 1720 والذي يشير إلى جهود ري وإعادة تشكيل الأرض لمجابهة الحرارة المجففة لشمس متعاظمة والحيلولة دون "الانقراض التام لبني البشر".

تمثل حكاية اكتشاف تداعي نوعنا حكاية تولي البشرية المتطور للمسؤولية عن ذاتها. فالمرء يصبح مسؤولاً عن نفسه إلى الحد الذي يتفهم فيه المخاطر التي يواجهها وبالتالي يتحفز لمواجهتها.

قام الفيلسوف ايمانويل كانت بتعريف "التنوير" على أنه تولي البشرية للمسؤولية. كما أن تاريخ فكرة انقراض البشر هي بالتالي تاريخ للتنوير. إذ تهتم بالفقد الحديث للاعتقاد القديم بأننا نحيا في كون مفعم بالقيمة والإدراك الملازم بأن قيمنا الانسانية لن تكون حقائق طبيعية مستقلة عن حراستنا لها وافتخارنا بها.

ولكن إذا حدث أول نقاش حول الانقراض البشري في القرن الثامن عشر أين يا ترى تموضع ذلك التصور قبل تلك النقطة؟

وماذا عن التقليد المستديم لسيناريوهات نهاية العالم الآتية من الدين؟

تقدم لنا النبوءات المتعلقة بنهاية العالم من منظور ديني منذ البداية تجلي نهائي حول المعنى المطلق للزمن.

توفر التكهنات المتعلقة بالانقراض البشري عوضًا عن ذلك توقعًا للإنهاء الأزلي للمعنى ضمن الزمن. وحيث تضمن نهاية العالم إحساسًا بالنهاية يستشرف الانقراض نهاية الإحساس.

فكل منها يختلف عن الآخر بالنوع- وليس بالدرجة – وبالتالي تختلف في جذورها.

إذًا لماذا لم يكن الانقراض البشري والكارثة التي تحيق بوجودنا موضوعًا للحوار والاستقراء قبيل عصر التنوير؟

لاحظ مؤرخ الأفكار الأمريكي آرثر لفجوي في الثلاثينيات من القرن الماضي افتراضًا معينًا أطلق عليه مسمى "مبدأ الوفرة" والذي يمتد عبر الفلسفة الغربية من أرسطو إلى ج دبليو لابينز.

ويشير المبدأ ببساطة إلى وجوب إدراك كافة الاحتمالات الشرعية. وبتعبير آخر لا يوجد أي غياب غير مبرر في الوجود.

ولا يوجد أية أشياء قد تكون أو ببساطة ليست، بدون أي تبرير.

وبالتالي فإن شيئًا بلا مسوغ كالانقراض (بقدر ما هو فجوة غير قابلة للتعليل في خضم فضاء الطبيعة للمدركات) كان من المحرمات.

وبالتالي أفضى ذلك إلى جعل اجتثاث أي نوع (سواء بشري أو غير بشري) عديم المعنى ومؤقت لأنه يستلزم إمكانية عودتها لا محالة وبالتالي تحقيقها. وحتى لو تعرض نوع ما للاندثار في مكان ما فإنه سيعاود الظهور في يوم من الأيام.

لقد حال هذا المبدأ دون تقدير انقراض الأنواع منذ الأزل إلى عصر التنوير.

دفعت مثل تلك الافتراضات بالفيلسوف الروماني لوكريتيوس خلال القرن الأول قبل الميلاد للادعاء وبكل ثقة أنه "لا يوجد في الخليقة شيء وحيد بذاته" وبالتالي لا يمكن لشيء أن يندثر بشكل واقعي.

وبعد قرون عديدة وفي العام 1686 ادعى العالم الفرنسي برنارد لو بوير دوفونتيل بيقين مماثل أنه "لا يمكن لأي نوع أن يندثر بشكل تام" لأنه حتى لو دُمر كوكبنا أو ماتت شمسنا سوف يعمر عالم جديد في مكان ما بنفس الأنواع.

أكد الفيلسوف الفرنسي دينيس ديديرو في القرن الثامن عشر أنه في ثنايا الجسامة الكونية المفرطة لا يمكن فقدان شيء إلى الأبد.

وعندما سُئل عن انقراض النوع البشري في يوم من الأيام أجاب ديديرو "بنعم" ولكنه أرجأ ذلك مباشرة إلى دورة نجمية أخرى وبعد "مئات ملايين السنين مما أجهله" و"سيقوم الحيوان ذي القدمين الذي يحمل مسمى الإنسان "بالظهور من جديد."

وضمن ذلك الإطار يمكن لشطر الشاعر اليكسندر بوب أن يظهر للعلن "والآن تنفجر الفقاعة والآن عالم" حيث يمكن تفسيره كعلامة على سخاء الخليقة الجذلة عوضًا عن مكرها.

حفز الإيمان بالوفرة الرئيس الأمريكي المستقبلي توماس جيفرسون عام 1799 للجدل أنه في مواجهة الدليل التشريحي المتنامي بأن بعض العينات المستخرجة حديثًا مثل الماموث أو الميجالونكس تمثل أنواعًا موجودة وتنتشر بوفرة في المناطق غير المكتشفة من الأمريكيتين. وعندما عجز العلماء عن إنكار أن تلك المخلوقات قد انقرضت بقيت ذات المجموعة من الأفكار آسرة للجيولوجي الأسكتلندي تشارلز لايل الذي أعلن عام 1830 أن الإغوانة والأسماك الشبيهة بالزواحف والزواحف المجنحة ستعود في المستقبل البعيد وتستولي على الأرض. وأعلن أن اختفاء نوع كامل ما هو إلا "فاصل من الهجوع".

وبفضل مثل تلك الافتراضات لم نلحظ تلاشي الدودو الموريشيوسي بعد قرن من اختفاءه في وقت ما من عام 1690. لقد قمنا نحن البشر باجتثاث أنواعًا أخرى على نطاق واسع منذ العصر الجليدي (البليستوسين) ولكننا لم نلحظ ذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر.

لقد حجب الاعتقاد الراسخ بمبدأ الوفرة فهم المعوقات المشمولة بالانقراض لدرجة جعلتها غير جديرة بالملاحظة ناهيك عن التنبؤ بها أو التخفيف منها.

وأصبح الموت سواء بشريًا أو حيوانيًا في النهاية مجرد فاصل من الهجوع.

وثمة قضية ملازمة أعاقت التفكير بالانقراض البشري وتمثلت بالاعتقاد أن الكون نفسه مفعم بالقيم والعدالة. يعود هذا الافتراض إلى جذور الفلسفة الغربية ويرتبط بالتالي بشكل وثيق بمبدأ الوفرة.

فالاعتقاد بأن "كافة الإمكانيات المشروعة ستتحقق يومًا ما" يماثل الإيمان أن "الحقيقة مشروعة بقدر ما تكون ممكنة". أو ببساطة "أن تكون" هو "أن تكون عادلاً". وبالتالي فإن الموت يمكن فقط أن يكون محليًا أو مؤقتًا.

ونرى ذلك بشكل جلي في إدراك لايبنيز بأننا نحيا "في أفضل العوالم الممكنة" ولكنه مسبوق بالعقيدة الأفلاطونية لتلك الفكرة والتي تقول أن الحقيقة جلية بدقة لأنها محض فكرية بطبيعتها.

وحيث تكون "الكينونة" عقلانية لا يمكن للمنطق نفسه أن يتوقف عن "أن يكون" بحيث يكون إنهاء العقلانية البشرية بلا وخز حقيقي.

وعندما استحضر إسكلس أ و هيسيود أو أفلاطون منذ أمد بعيد خطة زيوس "لتدمير هذا الجنس البشري" فإن مثل ذلك المقطع الخرافي ليس "سيناريو للانقراض" أو "كارثة وجودية" بالمعنى الحديث لإنه لا يمثل نهاية للقيمة البشرية.

وحتى لو أبتلي البشر بزيوس فإن القيمة المماثلة للبشر تحيا بلا نهاية في الخالق.

يبسط الافتراض بأن الكون عادل أصلاً الرهانات المشمولة بما نفعله ونفكر به.

لذا قد يصبح الانقراض البشري ذي مغزى (وبالتالي هدفًا محفزًا على البحث والتوقع) بعد "تموضع" القيمة كليًا وفق عقول المخلوقات المؤججة لها.

ويجب أن ندرك أن الكون لم يكن أصلاً مهداً للعدالة والمناقبية.

ويجب أن نفصل بين "القيمة" و"الحقيقة" قبل أن نتمكن من تقدير الحقيقة الكامنة لنهاية القيمة.

تحفزنا عبر ذلك ابتداء على التوقع من أجل إعادة الشك بالعدالة البشرية بمواجهة طبيعة خارجة عن القضاء (لا قضائية).

وهي ديناميكية بحيث تشد اهتماماتنا عبر الحداثة بشكل أكبر وأكبر بالمستقبلية وتتابع فعل ذلك بلا هوادة.

وصلت العملية، التي تمكنا فيها من الوصول إلى هذا التفهم والتي ربما بدأت مع بزوغ المذهب اللفظي (الإسمانية) في أواخر العصور الوسطى إلى أوجها في القرن الثامن عشر.

ويعزى ذلك إلى التأسيس المحكم خلال عصر التنوير للعديد من حقول البحث العلمي مثل الجيولوجيا والديموغرافيا والرجحانية.

شهدت الجيولوجيا بداياتها بفرضيات شكلها المجمع الملكي للموسوعيين خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. افترض العالمين البريطانيين روبرت هوك وادموند هالي أول تخمينات "جيوتاريخية" عبر حقن التناوب المحدث طبيعيًا وتحولوا إلى النماذج النظرية لأنظمة الأرض.

وأنتجا أول إجازة لفكرة أن الأنواع السابقة قد انقرضت. وباتباع ذلك تم بناء الدليل الأحفوري ببطء عبر القرن الثامن عشر إلى أن أسس عالم الإحاثة الفرنسي جورج كويفر عام 1796 دليلاً لا يدحض للاختفاء اللامعكوس لحيوانات ما قبل التاريخ (عبر تطبيق التشريح المقارن على أضراس الماموث).

سميت نظرية كويفر الشاملة لتاريخ الأرض بـ"نظرية الكوارث" لاعتمادها على الكوارث النارية والكوارث المزلزلة للأرض.

وهي حكاية يمكن العثور على تأثيرها في الأعمال الأدبية والتخيلية الأولى التي تستحوذ على موضوع الانقراض البشري.

وتأتي تلك من دائرة من الكتاب والشعراء الرومانسيين: إذ تستنبط قصيدة اللورد بايرون "الظلمة" (عام 1816) تعقيم مجالنا الحيوي (البيوسفير) عبر تبديد الحرارة.

وتضم "بروميثيوس- العملاق الذي سرق النيران من أوليمبس وأعطاها للبشرية- غير المقيد" لبيرسي بيش شيلي (1820) رؤية لنوع حيواني منقرض ينتشر عبر قشرة الكوكب على شكل صفائح مرققة وترهب البشر من الانضمام إلى هذا البانثيون الأحفوري. وتذهب ماري شيلي لكتابة "الرجل الأخير" (عام 1826) وهي أول رواية مكتملة تصور الامتداد العالمي لكارثة وجودية. وكانت قد ألمحت سابقًا إلى الكارثة الوجودية في رواية "فرانكنشتاين" (عام 1818).

تضرعت لسطوة الوحش الديموغرافية- ربما جعلها فرانكنشتاين فيكتور رفيقًا إنثويًا - كي يقدح انقراض الجنس البشري عبر تنغيله (استيلاد خارجي) كنوع منافس.

ويوصلنا ذلك إلى الإطار الأساسي الثاني: "الحساب السياسي" أو الديموغرافيا. من بين أوائل النصوص التي تستغرق في الديموغرافيا والذي كتبه الفيلسوف الفرنسي بارون دي مونتيسكو وكان أول من يذكر معقولية زوال البشرية كنوع بيولوجي إذ أعلن في "رسائله الفارسية" (عام 1721) أن سكان العالم قد تضائلوا منذ الأزل وقام "بحسابات دقيقة قدر الإمكان" للادعاء بأن "إذا استمر هذا التوجه خلال العقود العشرة القادمة فإن الأرض ستتحول إلى صحراء لا يمكن العيش فيها".

ولّد علم السكان الناشئ خلال القرن التالي استقراءات عديدة مماثلة.

وإلى جانب تطويع التفهم المكتشف حديثًا بأنه يمكن تطبيق الأرقام على الواقع من أجل التنبؤ بمسارها المستقبلي على المدى الطويل كان نهوض الديموغرافيا عاملاً حاسماً في التقبل المتنامي لتداعينا الوجودي لإن الديموغرافيا عززت من إدراك البشرية لذاتها كنوع بيولوجي.

وإذا تتبعنا أعمال عالم الطبيعة البريطاني جون راي في أواخر 1680 نجد أن "الأنواع" قد تم تعريفها كنوع عضوي ثابت عبر الزمن من خلال التكاثر الجنسي: "وبالتالي عبر تركيز الاهتمام على البشرية كمجتمع متناسل طبع الحساب السياسي في الذهن "الإدراك الذاتي التصنيفي".

تكرس ذلك في ضم عالم النبات السويدي كارل لينوس عام 1758 للجنس البشري في نظامه للطبيعة. وبدأنا خلال هذا القرن بتعريف أنفسنا "بالنوع البشري".

وبعد التفكير بذواتنا كنوع أصبحنا قادرين على التفكير بموتنا كنوع.

اعترف مونتيسكو في رسائله الفارسية بتخمة "مدوخة" من الكوارث الطبيعية التي قد توصل البشرية "إلى حافة الانقراض".

وقد يحدث أي عدد من العوامل “اللاعبة" والتي قد تقضي علينا وفق تحذيره.

نعيش في "حالة حائرة" مما يفضي بنا إلى الإطار الأساسي الثالث أي إرساء إدراك حديث وصارم للخطر والتحير.

ظهر الحساب السياسي على الساحة تبعًا لتطبيق نظرية الاحتمال المبكرة على البيانات الإحصائية.

بدأ علماء الرياضيات خلال القرن السابع عشر والثامن عشر من بليس باسكال في فرنسا إلى جاكوب بيرنولي في سويسرا بمعالجة الرجحانية ومشكلة القياس العددي للنتائج المستقبلية.

ولم يمض وقت طويل حتى استخدمت الاحتمالات لحساب أرجحية ما يسمى اليوم "بالخطر الكارثي العالمي."

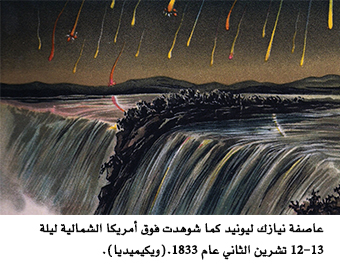

كان عالم الفلك الفرنسي جيروم لالاندي في عام 1773 أول من يطبق الرجحانية على سؤال التهديد الوجودي. توقع احتمال فرص اصطدام الأرض مع مذنب بنسبة واحد إلى 76000.

أثار النشر المبالغ فيه لمثل ذلك الاحتمال الذعر في شوارع باريس. وادعى العالم الفرنسي بيير سيمون لابلاس فيما بعد أن احتمالية مثل ذلك التصادم بالرغم من ضآلته سوف يتعاظم مع مرور العصور. وفي عام 1810 حول عالم الفلك الألماني ويلهام اولبرز "تتالي عصور لابلاس" إلى أطار دقيق بحيث حسب مجال من 220 مليون سنة لكل اصطدام. (وبالمقارنة تضع الحسابات المعاصرة احتمالية الاصطدامات المفضية للانقراض عند واحد كل 500000 سنة).

إذًا وإذا أخذنا بعين الاعتبار إدراكنا الجديد لتقلب تاريخ الأرض وموضعنا المتداع ضمنه كنوع بيولوجي وتوضعنا الأعرض ضمن قطرة كونية من المخاطر الجائلة نجد أننا أصبحنا أخيرًا في موقع التقبل لاحتمالية الانقراض البشري. ولكن ذلك لا يهم طالما لم تفصل "الحقيقة" عن "القيمة".

وعبر التقبل التام بأن الكون ليس مفعمًا أصلاً بالقيمة يمكن "للانقراض البشري" أن يكسب الرهانات الأخلاقية التي تنتقيه كمفهوم متميز.

وإضافة إلى شروحات الحقيقة التجريبية يتطلب اكتشاف الانقراض البشري تأمل ذاتي لأصول (وتداعي) القيمة المحورية.

لا تأتي القطعة الأخيرة في اللغز من العلم التجريبي بل من الفلسفة النقدية. وتأتي من الثورة في الفلسفة التي ابتدأها كانت في عام 1780.

أدرك كانت أن القيم الأخلاقية هي تساؤل حول التشريع الذاتي.

وهي مسلمات ارتضيناها وبالتالي تعتمد بشكل جوهري على هذا الاختيار.

ولذلك يجب ألا تعتبر جزءًا من أثاث العالم الطبيعي بشكل مستقل عن بسالتنا وتأييدنا لها.

ولذا لا تكون مثل تلك القيم خصائص مستديمة للعالم الطبيعي مستقلة عن إدارتنا المستمرة وتتطلب حمايتنا الواعية.

وبتعبير آخر "يكون العقل" مسؤولية "الوكلاء ذوي العقول".

أدركنا بداية أن ما نفكر به ونفعله أمر مهم وجوديًا. وكانت تلك الفكرة الأساسية للتنوير والتي دفعتنا لتقدير الرهانات المشمولة بالتفكير.

انشغل كانت نفسه بمنظور الانقراض البشري مع نضجه. وبينما ادعى سابقًا أننا يجب أن "لا نندب" تلاشي العالم "كفقدان حقيقي للطبيعة" نظرًا للافتراض المتأصل عبر العصور بأن الكون قد بلغ الحد الأعظمي من القيمة الأخلاقية والمخلوقات التي على شاكلتنا وبدأ رويدًا رويدًا بتقدير التقلقل ونفاسة القيم الإنسانية ضمن الكون. وظهر منظور الانقراض البشري عدة مرات في أعماله الأخيرة. وفي مقالة كتبها حول المستقبلية أو ما أطلق عليه مسمى "التاريخ التنبؤي" تنقطع استقراءات كمالية البشرية مع معقولية "عهد من الثورة الطبيعية والتي ستنحي الجنس البشري جانبًا."

ولا يفاجئ ذلك اي كان. لأن كانت نفسه عرّف التنوير على نحو مميز بأنه تولي البشرية للمسؤولية نحو ذاتها: تفترض العقلانية البشرية التأثيم الذاتي إلى حد معين بحيث تهجي الرهانات المشمولة بمشروعها المتزعزع وتقف شجاعة في مواجهتها.

ويعني ذلك أن توقع التهديدات المتنامية بشكل متزايد هو جزء وحلقة من افتراضنا المتقدم والتاريخي لمسؤوليتنا تجاه ذواتنا.

تحفزنا على التفكير بشكل منطقي أكثر من ذي قبل من خلال البحث عن الرهانات المشمولة بجهلنا ولدى إدراكنا لذلك وإن لم نفعل فلن نفكر منطقيًا مرة أخرى قط.

عرف المؤرخ الألماني رينهارت كوسيليك في عام 1980 الحداثة بأنها الزيادة في "المطالب المستحقة على المستقبل" ولكننا نعلم اليوم أنها كانت على الدوام الزيادة في المطالب التي فرضها المستقبل علينا. لم نعلم ذلك آنذاك.

ومن خلال استعادة دراما اجابتنا على تلك الدعوة عبر الاهتمام بانقراضنا يمكننا رؤية مبادرات اليوم للتنبؤ والتخفيف (مثل معهد مستقبل البشر في جامعة أوكسفورد أو مركز دراسة الخطر الوجودي في جامعة كامبردج) كاستمراريات ووارثات لتلك المهمة المستعصية: وهو مشروع بدأناه أولاً خلال عصر التنوير.

يمنحنا الاهتمام المتزايد بانقراضنا رغم رصانته الضمانة بأمل لمستقبلنا على هذا الكواكب وربما خارجه.

المصدر:

https://aeon.co/essays/to-imagine-our-own-extinction-is-to-be-able-to-answer-for-it

تغريد

اكتب تعليقك