أحمد فارس الشدياق: ريادة سرديّة.. تُنقد بإتباعيّةالباب: مقالات الكتاب

| أ.د. نادية هناوي العراق - بغداد |

اختلف الباحثون ومؤرخو الأدب حول ريادة كتابة أول رواية عربية، ولم يحسم أمر هذه الريادة بعد. ولعل السبب في هذا الاختلاف يعود إلى المعايير المعتمدة في إثبات الريادة فضلاً عما قد تتدخل في هذا الإثبات من عوامل ذاتية ومناطقية. فيؤكد المصريون أن قصة (زينب) 1914 لمحمد حسين هيكل هي الأولى بينما يذهب الشوام إلى أن رواية (وي.. إذن لستُ بإفرنجي) 1859 لخليل الخوري هي أول رواية ويرى غيرهم أن (غادة الزاهرة) 1899 لزينب فواز او (الهيام في جنان الشام) 1870 لسليم البستاني أو (غابة الحق) 1865 لفرانسيس مراش، وقد أثبتنا في دراسة سابقة أن رواية ( قلب الرجل) 1904 للبيبة هاشم هي أول رواية عربية1.

ومن المؤكد أن السرد في القرن التاسع عشر كمقامات وقصص وحكايات ومنامات كان وسيلة من وسائل التعبير شأنه شأن الشعر، وأن للسرد كتّابه مثلما أنّ للشعر ناظميه. وساعد ظهور الطباعة وإصدار الصحف والمجلات في إعلاء شأن الكتابة القصصية. وما الاقبال على مزاولة كتابة المقامات ونشرها من خلال الوسائل المتوفرة آنذاك سوى دليل على رغبة السارد العربي في استثمار هذا الضرب من الكتابة وتطويره في التعبير عن حاجته الفكرية والاجتماعية. وهو تطوير تزامن مع ما كان السارد الأوروبي يجرّبه في كتابة القصص ولاسيما سعيه إلى اعطائها شكلاً طويلاً، سمي نوفيلا ثم عرف بالنوفل. وحصول هذا التزامن بين الاثنين يؤكد أن تقاليد السرد بينهما كانت واحدة. فالسارد العربي لم يكن خالي الوفاض كي يقلِّد الكاتب الأوروبي ويتبعه إتباعًا تامًا. ومهما تصورنا تأثير الرواية المترجمة في السارد العربي، فإنه يظل تأثيرًا محدودًا من ناحية ندرة هذه الرواية، لقلة الترجمة لها أولا، ومدى إتقانه اللغات الأجنبية ثانيًا.

وإذا كان المعيار الزمني هو الأساس في البحث عن الريادة، فإنه لا ينبغي أن يتحدد بالأسبقية في النشر وإنما أيضًا يتحدد بما كان سائدًا من تقاليد سردية في القرن التاسع عشر ومقدار اتباع الكاتب العربي لهذه التقاليد ومقدار تخليه عنها. فهناك من كتب قصته على نية الترجمة بالتصرف لرواية أوروبية كي تلائم الحياة العربية، وهناك من كتب قصته على نية تطوير كتابة المقامة العربية، وهناك من وصف قصته بالرواية لكن من دون قصد تمامًا كالأوروبي الذي كان يتبع تقاليد سردية معروفة فحاول تطويرها من دون أن يتقصد ابتكار جنس سردي، فكتب قصصًا بعضها طويل سماها كتابًا مثل سرفانتس وديفو في القرن السادس عشر أو مدام لافيت وغوتييه في القرنين السابع عشر والثامن عشر كما أطلق على القصة الطويلة اسم نوفيلا ثم تحولت في القرن التاسع عشر إلى النوفل أو الرواية وترسخ الاسم الأخير بفضل نقاد ذاك القرن ومن جاء بعدهم من نقاد القرن العشرين الذين كان لهم دور كبير في البحث عن جذور هذا الجنس الجديد الذي هو الرواية، وعدوه وريثًا للملحمة الإغريقية.

ولا شك في أن الإنسان منذ وجد على الأرض وهو يطور نفسه، وأي تطوير يحصل في حياته إنما يبنيه على ابتكار أول. إذ لا ابتكار يأتي من فراغ، بل لا بد من وجود سابق يقوم اللاحق بتطويره، وهو أمر ينطبق على مجالات الحياة كلها بما فيها الأدب. فكذلك لا بد لهذا السابق أن يكون قريب العهد باللاحق الذي فيه الابتكار، لا أن يكون السابق بعيدًا عن اللاحق بألاف السنين، فذلك ما لا يقبله المنطق وهو أمر غير معقول.

وما القول بالرواية جنسا جديدًا بُني على الملحمة سوى دليل على خضوع مؤرخي الأدب ونقاده العرب للهيمنة الثقافية الاستعمارية، فرسّخوا بدورهم القول إن الرواية جنس ورث الملحمة، ولم يقولوا إنه تطوير لما كان سائدًا من تقاليد سردية عربية اتبعها الكاتب الأوروبي وعمل على تطويرها.

وعلى الرغم مما احرزته نظريات الأدب وما جرى من تطوير في معايير التأرخة والنقد، فإن الاتفاق يبدو تامًا بين مؤرخي القص العربي في أنّ الرواية جنس أوربي خالص أكسب السارد العربي أساليب فنية جديدة. وقبلها ما كان يعرف هذا السارد سوى ما هو قديم ومتأخر.

وإلى جانب هذا الاتفاق التام، هناك اختلاف تام أيضًا حول أول رواية عربية كُتبت في القرن التاسع عشر. ولحد اليوم لم يتفق مؤرخو الأدب العربي ونقاده على رواية واحدة. وهو أمر طبيعي بسبب اتباعية المؤرخ والناقد التي تجعله ينظر من زاوية واحدة جزئية فلا يرى المنظر مكتملاً، مما يجعل الحاجة ماسة للتخلص من التبعية وإعادة النظر الى المشهد السردي من أبعاد وزوايا مختلفة عاشها عصر النهضة الأدبية.

وقد لا نغالي إذا قلنا إن بلوى الاتباع هي السبب وراء هذا التغافل عن تاريخ طويل مرّ به السرد العربي. وبما يجعل القول بالقطيعة مع التراث السردي القديم وتدشين جنس أوربي جديد، وهمًا من أوهام مؤرخي هذه الحقبة ونقادها. إذ أن الحقيقي والمؤكد هو أن التواصل بين الموروث السردي القديم والتأثر والتطوير للسرد الحديث كان أمرًا حاضرًا عند القاص العربي وقتذاك.

بالطبع نحن لا نلوم مؤرخي عصر النهضة ولا نؤاخذ نقاده على هذا الوهم، فالاستعمار بكل أشكاله كان جاثمًا على الحياة العربية في كل مرافقها. وما كان لأي تقدم يمكن أن يحققه المغلوب إلا ويكون للغالب دخل فيه. وهذا التدخل يبدو في الظاهر تنويرًا ومساعدة لكنه في الباطن يعني مزيدًا من الهيمنة التي تجعل العربي أكثر تبعية للغرب الاستعماري.

وكيف يكون للتابع أن يبني استراتيجياته على مستويات الحياة المختلفة من دون أن يعتمد على الآخر الغربي الذي يريد ـــ رغبة في الهيمنة بزعم عرقه المتفوق ومدنيته وعلميته ـــ أن تكون له يد في كل شيء، فهو النموذج الأكمل والمتقدم الذي ينبغي تقليده.

ومن ثم صار أي أمر لا يقتدي بالنموذج الأوربي متخلفًا وقديمًا، وقد تجد الشعوب المقهورة نفسها منصاعة إلى التبعية رغبة في التمدن والعلم واللحاق بركب الحضارة.

ولقد بانت ملامح هذا الانصياع على ميادين الحياة العملية والفكرية بما فيها ميدان الأدب بدءًا من القرن التاسع عشر، غير أن هناك من ظل ينهل من السرد العربي القديم من دون أن يكون للنموذج الأوربي تأثير في وعيه. ومن هنا تعرض كثير من الأدباء الذين ناهضوا الاستعمار وتمسكوا بالأصالة، معتدين بتراثهم العربي إلى ألوان شتى من الاضطهاد والتعسف. وبعض منهم كان من المنبهين على دسائس الاستعمار والمحرضين على مواجهته.

وإذ لا اختلاف في أن أغلب الثورات والدعوات التنويرية كان دعاتها وبناتها من الأدباء، فكيف بعد ذلك ينبهر الأديب العربي بالنموذج الأوروبي الاستعماري ويولي وجهه عن التراث السردي العربي ناسيًا ذاك التاريخ الطويل من التقاليد الفنية؟!

لعل في هذا التفاوت والاختلاف حول أية رواية عربية هي الأولى، ما يؤكد أن السارد العربي لم يكن يهمه أمر السبق أو أنه كان يتقصد أن يضع اسم (رواية) على عمله إنما كان يتقصد التعبير سرديًا عن حاجاته الملحة ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والتعبير عن ذاته ومجتمعه.

إن أهمية هذه الحقيقة تستوجب منا البحث لا في الريادة الروائية، بل في التأسيس الذي أقامه السرد القديم لتقاليد القص وربطه بما شهدته حقبة النهضة الأدبية من تجريب في الثيمات والأبنية أو ما استعيد من التراث السردي بقصد إحياء ما اندثر منه والإضافة إليه.

ولا نتصور أن هذا البحث عن التأسيس والتوصيل بين السردين القديم والحديث، أمر مستجد وطارئ، بل هو عريق ومعروف وعمل به القاص العربي في العصور السابقة واستمر يعمل عليه في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من دون أن يغفل عنه. وبسبب وعي هذا القاص بضغط المرحلة التاريخية وضرورة التماشي مع مجرياتها، وجّه قلمه توجيها مقصودًا ربط فيه بين التراثي والمعاصر غير متنكر ولا منبهر. وعلى الرغم من اعتداده بتقاليد السرد القديم، فإن ذلك لم يمنعه من تطويرها من خلال التأثر بالآداب الأخرى كما تأثر السارد الأوروبي بسردنا القديم.

ومثالنا على ما تقدم كتاب (الساق على الساق فيما هو الفارياق) لأحمد فارس الشدياق (1805 ـ1887) وكان كغيره من قصاصي عصره على دراية بفنون السرد القديم ولاسيما المقامة، وهو المترجم والأديب واللغوي الحاذق الذي عرف ممكنات فن المقامة. ولو كان قصده التنكر للمقامة وكتابة هذا الفن الأوروبي الجديد لسمى عمله (رواية) ولم يضع على الغلاف مسمى (كتاب).

إما إذا افترضنا أنه أراد تطوير كتابة المقامة لتكون رواية، فإن الخصائص السردية تظل في الأساس مرتبطة بالقاعدة التي عليها قامت تقاليد السرد القديم. ولم يكن مقصد الشدياق في تطوير كتابة المقامة بالأمر الغريب، إذا عرفنا ما يتمتع به من قدرات سردية اكتسبها من مرجعيات عدة. أولها الكتاب المقدس الذي ترجمه الشدياق إلى اللغة العربية لأول مرة، وثانيها براعته الصحفية وهو الذي أسس جريدة الجوائب في اسطنبول، وثالثها معرفته المعمقة بالتراث السردي العربي، ورابعها وعيه السياسي والاجتماعي الذي جعله أحد رجال النهضة العربية الحديثة، وخامسها تميزه بمناهضة المستشرقيْن سيلفستر دي ساسي وكوسين دي بريسفال، فكشف عيوبهما وسجّل عليهما مؤاخذات علمية ولغوية.

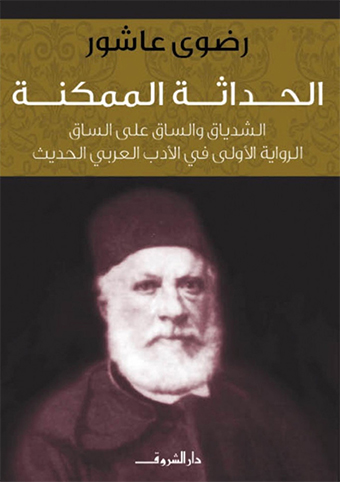

وبالاستناد إلى هذه المرجعيات، يكون الشدياق غير منساق انسياقًا أعمى وراء النموذج الأوروبي في كتابة القصة، بل كان يحمل وعيًا تراثيًا مع إحساس فني بضرورة التطوير. وكثيرة هي الدراسات التي حللت كتاب الشدياق، ومنها دراسة الباحثة رضوى عاشور الموسومة (الحداثة الممكنة) وفيها حاولت أن تثبت لهذا الكتاب ميزة أخرى لم يثبتها له الباحثون السابقون وهو أنه أول رواية عربية، واستندت في ذلك إلى ما كان غيرها من النقاد قد استندوا إليه وهو تقليد النموذج السردي الأوروبي انبهارًا بالرواية بوصفها الفن الجديد والمكتمل والتام من دون مقدمات ولا تأثيرات، وأن العرب ما أن استقبلوا هذا الجديد حتى قلّدوه بكل قوة!!. ولكن كيف وصلت الرواية إلى الاكتمال والتمام؟ ألم يكن للسرد العربي دور في هذا الاكتمال؟

إن ما أرادت الباحثة رضوى عاشور التدليل عليه وهو أن كتاب (الساق على الساق) أول رواية عربية، لم يكن هو الغرض الوحيد من تحليل الكتاب، بل أن نقدها كان يصب في باب تحليل موضوعات الكتاب والكشف عن خصائص أسلوب الشدياق وسيرته ومواقفه العامة والنقدية. وابتدأت أولاً بعرض صورة تقريبية للحياة العربية أبان القرن التاسع عشر موضحة كيف أن الاستعمار كان ينظر إلى الشعوب المستعمرة نظرة دونية لا فرق فيها بين المسلمين وغير المسلمين بل كان (أبناء الطوائف المسيحية الشرقية هدفًا مماثلاً.. للمبشرين المستعمرين الذين يعتقدون أنهم يتعاملون مع برابرة مطلوب هدايتهم والخروج بهم من ظلمة التوحش إلى نور الحضارة)2. ومن هنا صنع الشدياق شخصية (الفارياق) كردة فعل على النظرة الاستعمارية المتعالية في التعامل مع الشعوب المستعمَرة.

وانتقلت الباحثة من هذا العرض العام إلى تحليل الكتاب موضوع الرصد تحليلاً فنيًا، موجهة اهتمامها نحو موضوعات ثقافية وملامح أسلوبية غير مقتربة من البناء السردي إلا استطرادًا وفي حدود الحديث عن المؤلف والسارد وطبيعة الشخصية. ومن تلك الموضوعات والملامح ما يأتي:

1) (الاستطراد) الذي يشكل دعامة أساس من دعائم الإنشاء الفني.

2) (القارئ) شريك في كتابة (ولم تقل سرد) تفاصيل العمل التأليفي (ويلتقط الشدياق هذا العنصر الأساس في الكتابة العربية الكلاسيكية ليصبح ملمحًا من ملامح نصه ففيه توجيه مباشر إلى القارئ)3.

3) (المرأة) قارئة موعى بغيابها وموقف الشدياق منها أكثر تقدمًا من مواقف مجايليه4.

4) (الفكاهة) وعناصرها: الاليجوريا، المفاجأة وأن الشدياق امتداد لتراث الحطيئة والفرزدق والتورية في الهجاء ببذاءة مع السخرية الصادمة.

5) (المقامة) مرجعية ثقافية ارتكز عليها الشدياق.

وإذا كان لهذا الملمح الأخير أن يقترب بالباحثة من تحليل البناء السردي للكتاب الذي عدته رواية، فإنها طرقته كي تؤكد أن الشدياق اتخذ من رواية (تراسترام شاندي) نموذجًا له. وعلى أساسه ألف كتابه (الساق على الساق). وكان حريًّا بالباحثة أن تجد أسانيد بها تدعم رأيها في أن الشدياق كتب أول رواية، لا أن تذهب إلى إثبات تأثر الشدياق بالرواية الأوروبية. ولقد قادها الاستدلال على هذا الأمر إلى التعارض في الآراء والتضاد في تبنيها من ناحية:

أولاً: موقفها من المقامة وأنها استمرت (شكلاً من الأشكال النثرية المعتمدة في الأدب العربي منذ أنشأه بديع الزمان في القرن العاشر الميلادي حتى نهاية القرن الثامن عشر وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشر ناصيف اليازجي مجمع البحرين 1856)5 ثم استدركت بأن المقامة زمن رفاعة كانت مرجعية ثقافية لأي نص أدبي مكتوب يرتكز إلى القص. ولكن كيف تكون المقامة مرجعية وهي نوع سردي معلوم القالب ومعروف التقانات؟!!

ثانيًا: افتراضها أن المقامة مشروع يلتقي مع مشروع الشدياق في (السعي إلى إبراز البراعة والتفوق في المعارف اللغوية والقدرة على الإنشاء)6 ثم قولها إن المقامة (ليست بديلاً للكتابة الجديدة بل رافد من روافدها.. تصب في بحر التجربة المعاصرة)7 يتعارضان مع ما كانت قد أثبتته من أن المقامة بنية ذات أسس أسلوبية وهي الطيف الغائب الحاضر في نص الشدياق وتشكل أحد المداميك التي أنشأ الشدياق بنيانه على أساساته فالساق على الساق نص يجمع بين الحديث وصنعة التأليف8 ، وعدت شخصية الفارياق بطلاً كأبطال المقامة.

ثالثًا: وقوفها الطويل عند مسألة (حرق الكتاب) الذي وجدته هاجسًا يتردد كنغمة (في الساق على الساق) من فاتحة الكتاب الى خاتمته وهو هاجس له جذوره في الثقافة العربية وفي تجربة الشدياق المباشرة فالاختلاف في الرأي إنما يبدأ باقتناء كتاب أو قراءته أو تأويله ولكنه ينتهي بحرق الكتاب أو صاحبه9. وعللت الباحثة دواعي هذا الهاجس بالكتابة كمهنة تكتنفها المخاطر وتملي على صاحبها الشعور بالتهديد والحذر من أنواع العذاب والاضطهاد. وبغض النظر عما في تكرار الباحثة لمفردة (الكتابة) وليس (السرد) من نظر إلى الشدياق مؤلفًا كاتبًا وليس مؤلفًا قاصًا، فإننا نرى أن المخاطر ليست في مهنة الكتابة، بل هي في ممارسة السرد، ولطالما ظل الحكاء بعيدًا عن المراكز وقريبًا من الهامش مما جعل قسمًا كبيرًا من ممارسة القص تأخذ شكلاً شفاهيًا وشعبيًا. وهذا عكس مهنة الكتابة التي كانت تقرِّب صاحبها من المركز وتجعله مهما وذا حظوة عند المتنفذين لحاجتهم إلى خدماته.

رابعًا: توكيدها أن في موقف الشدياق من اللغة ما يجسد لحظة تاريخية للاهتمام باللغة العربية في مواجهة الغزو الأوروبي وأنه (طرح شكلاً للتحول يختلف عن الشكل الذي تبنته النخبة العربية شكل يقترح الاستمرارية لا القطيعة والتواصل مع موروث الكتابة العربية الكلاسيكية)10 لكنها بعد ذلك تنفي التواصل وتقر بالقطيعة فالشدياق أخذ عن الفرنسييْن ستيرن ورابليه الكتابة الساخرة، وتضيف قائلة: (في رأيي أن الشدياق أقبل على رابليه إذ وجد فيه ناقدًا ساخرًا مثله يتقن أشكال الفكاهة والتهكم والسخرية.. وفي رأيي أن الكاتب الكبير يتأثر بمن يشبهه أكثر مما يشبه من يتأثر به، وأرجح أن الشدياق وجد لدى لورنس ستيرن (1713-1768) ما يشبهه فأقبل عليه ثم وجد لديه ما يفي ببعض حاجاته.)11 وعلى الرغم من أنها عدت ما قاله المستشرق الفرنسي هنري بيريز عن تأثر الشدياق برابليه وستيرن وفولتير أنه آلية استشراقية تريد من الأدب العربي أن يدين إلى الحملة الفرنسية بالفضل، فإنها أخذت برأي بيريز (ودعواي أن الشدياق وجد في رواية ستيرن فضلاً عن المتعة.. اقتراحات ومفاتيح تتيح له حيزا أوسع للحركة والتجديد.. ومن ناحية أخرى فإن نص ستيرن يشكل امتدادًا لتقاليد الكتابة لدى سرفانتس المدين بدوره لرواية الشطار القريبة من المقامة وتقاليد الكتابة القصصية العربية، كان أكثر قربًا للشدياق من غيره من كتاب الرواية الواقعية في القرنين الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر)12 ثم راحت تتبع مواضع التشابه بين رواية (حياة واراء ترسترام شاندي) وكتاب (الساق على الساق) مع أن مواضع الاختلاف بينهما كثيرة، فهذه الرواية صدرت في تسعة أجزاء تباعًا من عام 1759 إلى 1767 وتبدأ بلحظة تكون البطل نطفة ولا يولد إلا في الجزء الرابع منها.

خامسًا: تقاطعها في النظر إلى الشدياق مؤلفًا والنظر إليه ساردًا، فتارة تفصل بين المؤلف والسارد (وفي هذه اللعبة تحديدًا يحذو الشدياق حذو لورانس ستيرن في روايته تريسترام حيث يلاعب الراوي قراءه بصفحة بيضاء أو سوداء أو بترقيم خاطئ بدعوى فقد بعض الصفحات)13 وتارة ثانية تفصل بين المؤلف والشخصية فترى أن الفارياق شخصية متخيلة وهي قناع للمؤلف وتارة ثالثة ترى المؤلف والسارد واحدًا (للسارد أدوار متعددة. إنه كاتب مؤلف في يده القلم وأمامه الأوراق)14.

سادسًا: وصفها كتاب (الساق على الساق) أنه رواية سيرة تجمع بين التاريخ والتخييل والترجمة الذاتية والرحلة15 ولكنها في موضع آخر تصف الكتاب بأنه رواية واقعية تشترك في عناصر شكلية مع رواية لورانس ستيرن (حياة واراء تريسترام شاندي) و(كتبها مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر وسلك فيها على غير كتّاب زمانه طريقا مغايرًا للكتابة الواقعية القائمة على الحبكة والتسلسل فقوّض أركان هذه الكتابة باعتماد التداعي والاستطراد مبدأ أساس لنصه)16 ومع ملاحظتها وجود انتماء واضح في النصين إلى موروث الكتابة الساخرة واللاذعة والماجنة أحيانًا، فإنها لم تقم بالبحث عن هذا الموروث وما استعمله ستيرن من تقاليد السرد العربي القديم كالاستطراد ووجود متحدث ومستمع له إلى غير ذلك مما تغلغل في السرد الأوروبي وأثر في نشأة الرواية فيما بعد.

وبطبيعة الحال سعت الباحثة رضوى عاشور سعيًا محمودًا وهي تتناول بالتحليل أثرًا سرديًا لم ينل الاهتمام النقدي الذي يكافئه، وحاولت هي إحياءه فسلطت الأضواء عليه في كتابها (الحداثة الممكنة) وكشفت عن خصائصه الأسلوبية أكثر مما كشفت عن خصائصه السردية. بيد أنها كسائر النقاد العرب المعاصرين كانت إتباعية في ما تحصلت عليه من نتائج، ونمطية في ما اعتمدته من مناهج، فجاء كتابها مفتقرا إلى الوحدة العضوية وكل فصل يستقل بموضوع لا رابط له مع الفصل الذي يليه أو قبله حتى كأن الباحثة ألَّفت كل فصل على حدة وبمناسبات مختلفة ثم جمعت بينها في هذا الكتاب.

الهوامش والإحالات

1 - ينظر: لبيبة هاشم وريادة الرواية العربية، د. نادية هناوي، مجلة البيان، رابطة الأدباء الكويتيين، العدد 619 فبراير 2022.

2 - الحداثة الممكنة الشدياق والساق على الساق الرواية الأولى في الأدب العربي الحديث، رضوى عاشور(مصر: دار الشروق، ط2 ، 2012) ص 25ـ - 26.

3 - المصدر السابق، ص39

4 - ورأت الباحثة أن ما قاله الشدياق عن حق المرأة في التعليم والعمل والاختلاط واختيار الزوج وفي الطلاق وفي المتعة الجسدية، يجعله أكثر جذرية من الطهطاوي والبستاني وقاسم أمين الذي نشر كتابيه بعدما يقرب من نصف قرن من الساق على الساق وأضافت (.. ومما يدعو للدهشة أن الشدياق يطرح في منتصف القرن التاسع عشر قضايا ذكورية اللغة وذكورية التراث وتغييب صوت المرأة ولا يخفى على القارئ أن هذه قضايا لم تطرح إلا في الكتابات النسوية الأوروبية والأمريكية بدءًا من ستينيات القرن العشرين.) المصدر السابق، ص56.

5 - المصدر السابق، ص34

6 - المصدر السابق، ص35

7 - المصدر السابق، ص38

8 - ينظر: المصدر السابق، ص35

9 - ينظر: المصدر السابق، ص50 و53

10 - المصدر السابق، ص122

11 - المصدر السابق، ص101

تغريد

اقرأ لهذا الكاتب أيضا

- الجسد الأنثوي بين الانسلاخ وأدًا والبزوغ سردًا .. قراءة في قصة قصيرة لعلوية صبح

- الشك بين تصارع الأضداد والغوص في التساؤل .. قراءة في رواية «جمرات من ثلج»

- التداخل الأجناسي والتغاير الأسلوبي في القصة القصيرة جدًّا

- السرد الروائي بين التاريخي والتخييلي في رواية «قواعد العشق الأربعون»

- القصة القصيرة وبروتوكولات السرد ما بعد الحداثوي معاينة في مجموعة سايكو بغداد لرغد السهيل

- التخصيب السردي في رواية (مقتل بائع الكتب) لسعد محمد رحيم

- التوحد السردي موضوعًا وتقانة في رواية ( الطيف) لهيثم بهنام بردى

- الكينونة المؤنثة بين أمل العودة وخيبة الضياع قراءة في قصيدة الأم والطفلة الضائعة

- رواية التاريخ .. معاينة في التمثيل الثقافي

- مسارب المبادرة في التصعيد الدرامي في قصص (حافات الحلم)

- الأخلاق بين أفلاطون والفارابي

- سطوة الحكاية وسرديات الاستعادة في رواية (في بلاد النون)

- رواية التاريخ: المعطيات المعرفية

- رواية التاريخ: المعطيات المعرفية

- الحرج النقديّ في (السرديّة الحرجة) للدكتور عبدالله الغذاميّ

- الجنون بوصفه مهيمنة فكرية في قصص لطفية الدليمي

- طه حسين والبحث الحفري

- البعد الثالث للشخصية في قصص سعدي المالح

- جيرار جينيت والسرد ما بعد الكلاسيكي

- أحمد فارس الشدياق: ريادة سرديّة.. تُنقد بإتباعيّة

- تراثنا السردي: من التناص إلى الأقلمة

- ثلاثة مآخذ نقدية على برسي لوبوك

- قصص الأطفال والسَّرد غير الطبيعيّ

اكتب تعليقك